栽培基質與密度對馬鈴薯脫毒原原種繁育的影響

祁馳恒 曾鈺婷 許娟妮 尼瑪卓嘎

關鍵詞:馬鈴薯:栽培基質:扦插密度:脫毒原原種

中圖分類號:S532 文獻標識號:A 文章編號:1001-4942(2023) 03-0069-06

馬鈴薯(Solannm, tuberosum L.)是茄科茄屬一年生草本塊莖作物,也是西藏繼青稞、小麥之后的第三大糧食作物,常年種植面積穩定在1.53萬公頃左右,年產量39萬噸上下,約占西藏蔬菜總面積的46%。西藏馬鈴薯種薯以群眾自留種為主,生產用種質量差、退化嚴重、單產低,種薯生產未形成標準化、規范化,致使優質脫毒種薯比例低、種薯市場混亂,嚴重影響新品種的應用推廣和馬鈴薯產業的發展。

馬鈴薯是無性繁殖作物,種植過程中易受到病毒累積陛感染,從而出現生長衰退,植株矮化,葉片出現花葉、皺縮甚至整片復葉脫落,塊莖變小出現裂痕,產量下降,品質降低,最后失去種植價值,因此,馬鈴薯脫毒種薯的產量和質量直接或間接影響馬鈴薯的產量和品質。因西藏無專業的馬鈴薯原原種種薯生產企業,只有科研院所生產的少量脫毒種薯,脫毒種薯大部分從甘肅、青海等地購買,成本高且種薯質量無法保證,因此,提高馬鈴薯脫毒種薯產量、降低生產成本、高效繁殖脫毒馬鈴薯原原種對西藏馬鈴薯產業發展具有重要意義。

馬鈴薯脫毒原原種生產采用無土栽培方式,主要有基質栽培和氣霧栽培,其中基質栽培應用廣泛,而基質栽培原料又以蛭石、椰糠為常見。但兩者西藏都無法生產,需要從內地購人,致使基質成本提高。而西藏水資源、河沙資源豐富。目前,河沙作為栽培基質已經在蔬菜、水果、花卉以及食藥用菌栽培中得以應用,是一種廉價資源,其透氣排水性好,配合草炭、菌渣、羊糞等有機質,既可保證植株正常生長,又可降低生產成本。種植密度與植株、塊莖的生長發育以及塊莖的大小分布具有顯著相關性,密度大小影響其養分吸收、光照等,從而影響微型薯生長、結薯數量與薯重。種植密度同時與生產成本緊密相關。

用較低的生產成本高效生產馬鈴薯脫毒原原種,有助于西藏馬鈴薯產業發展,有利于新品種推廣,保障優質種薯的生產與供應。本試驗以育苗基質、椰糠、河沙、腐熟羊糞、草炭土和菌渣為栽培基質材料,采用農薯1號馬鈴薯脫毒試管苗,研究不同栽培基質、種植密度及其組合對脫毒原原種農藝性狀、產量和經濟效益的影響,旨在選出適宜原原種生產的栽培基質和適宜的種植密度,為其高效生產提供理論與技術依據。

1材料與方法

1.1試驗材料

本試驗所用材料藏農薯1號馬鈴薯脫毒試管苗由西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所組培中心提供。供試栽培基質材料選用育苗基質(濟南田野育苗基質廠)、椰糠、河沙、腐熟羊糞、草炭土和菌渣。每平方米所用栽培基質加入100 g多菌靈(江蘇省太倉市農藥廠有限公司產品,400g/袋)并充分混勻后鋪于栽培槽紗網上,厚度為10 cm。

1.2試驗設計與方法

本試驗于2021年在拉薩國家農業園區溫室大棚內進行,采用二因素裂區設計。主區為栽培基質,設5個處理:育苗基質(B1)、椰糠(B2)、河沙+草炭土=3:1(B3)、河沙+羊糞=3:1(B4)、河沙+菌渣=3:1(B5);裂區為種植密度,設4個水平:200苗/m2( Al)、300苗/m2( A2)、400苗/m2(A3)、500苗/m2(A4)。處理組合20個,重復3次。小區長1m,寬0.5 m,面積0.5m2。脫毒試管苗于6月30日移栽至大棚,15 d后每隔7d噴施復合肥(江蘇徐州萬科生物科技有限公司產品,N:P:K= 20:20:20,稀釋800倍)1次,生長后期配施硫酸鉀肥(格爾木盛農復混肥有限責任公司產品,K2O≥60%,稀釋1200倍)。10月20日按小區收獲,分別測定各小區原原種總產量和有效薯產量。生育期間,適時防治各種病蟲草害,保證植株健康生長。

1.3測定項目及方法

移栽成活率(%):馬鈴薯脫毒苗移栽14 d后統計各小區植株成活占比。

株高(cm):植株地上部最高主莖基部至生長點的高度,于8月30日(移栽后60 d)測定。

莖粗(mm):植株地上部最粗主莖距地面5~10 cm處的橫徑,于8月30日測定。

葉綠素含量:采用SPAD 502葉綠素儀于8月31日測定。

葉面積指數:采用YMJ-B手持葉面積測定儀于8月31日測定葉面積并計算葉面積指數。

產量(粒/m2):單位面積收獲的所有原原種總個數。

有效薯產量(粒/m2):單位面積收獲的大于1g的原原種個數。

利潤(元/m2):單位面積收獲的原原種產值與投入總成本之間的差值。

經濟效益:單位面積收獲的原原種產值與投入總成本的比值。

1.4產值和成本計算

產值(元/m2):單位面積收獲的原原種個數乘以原原種價格所得積數。其中,大于1g的原原種按0.5元/粒計,小于lg的原原種按0.1元/粒計。

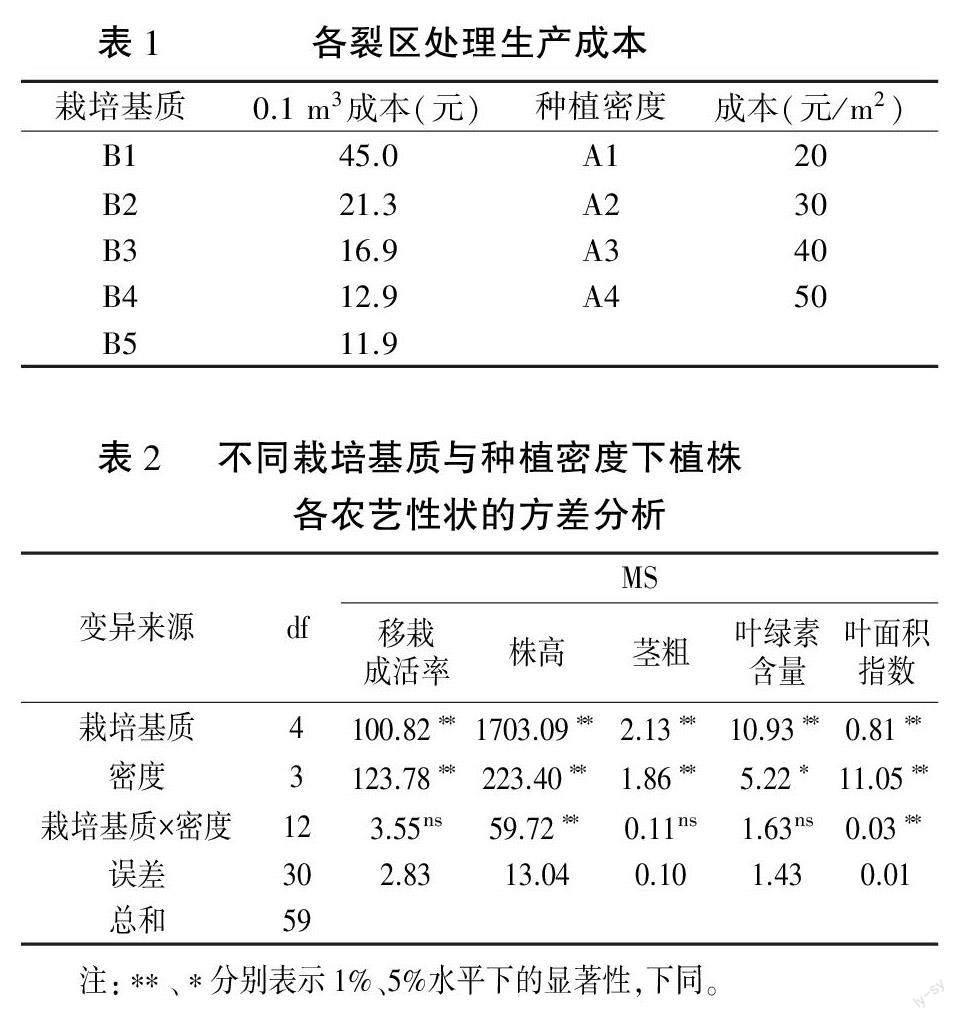

成本:組培苗按0.1元/苗計,各栽培基質材料成本見表1,其它成本包括人工、化肥、農藥和水電費等按50元/m2計。

1.5數據處理與分析

采用WPS 2022軟件進行試驗數據整理,采用DPS 7.05軟件進行裂區方差分析,Duncans新復極差法進行差異顯著性分析。

2結果與分析

2.1不同栽培基質與種植密度對原原種農藝性狀的影響

由表2可見,不同栽培基質對移栽成活率、株高、莖粗、葉綠素含量和葉面積指數均有極顯著影響,種植密度對葉綠素含量有顯著影響,對其它農藝性狀有極顯著影響。除株高、葉面積指數具有栽培基質與密度的互作效應外,其它農藝性狀均無兩者的互作效應。

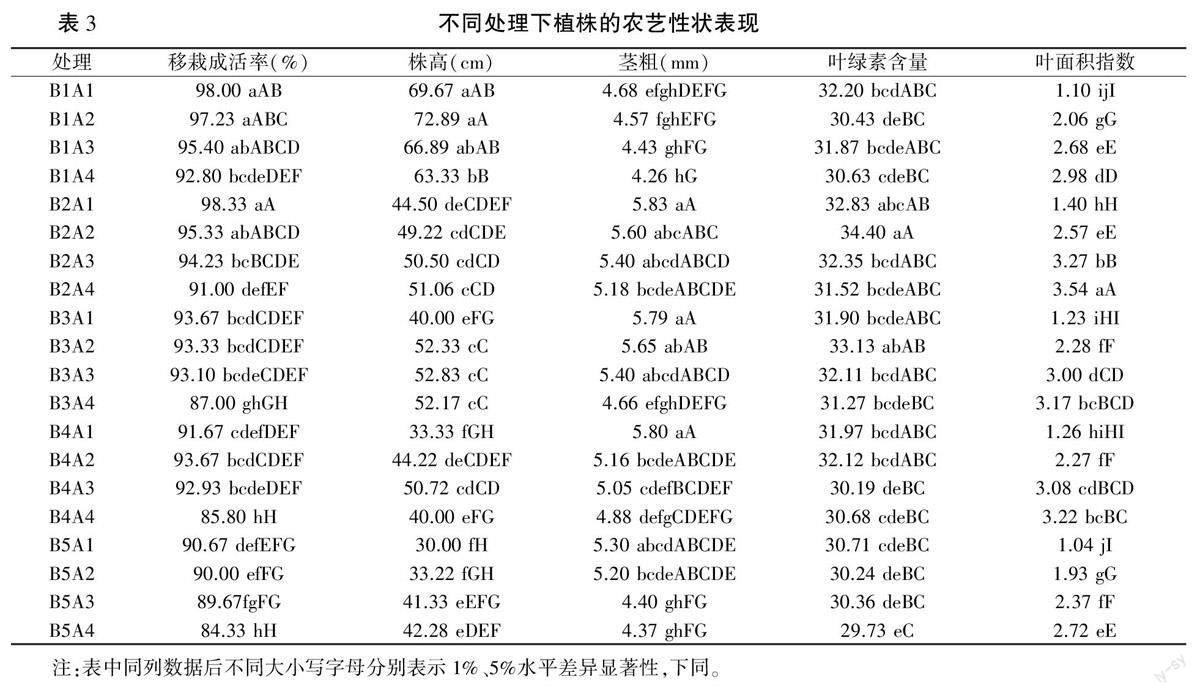

由表3可以看出,同一栽培基質下,脫毒苗的移栽成活率和莖粗隨密度增大而降低,且處理間大多差異顯著,其中密度A1、A2的移栽成活率顯著高于A4、莖粗大多顯著高于A4。隨密度增大,基質B1、B3、B4的株高先增后降,基質B2、B5的株高呈增加趨勢,除B4外其它基質條件下密度A3、A4的株高差異不顯著。基質B2、B3、B4的葉綠素含量均隨密度增大先增后降,且密度A2下最高,而Bl和B5的葉綠素含量密度A1下最高。葉面積指數均隨密度增加而增大,除基質B3、B4外,其它基質條件下密度處理間差異均達極顯著水平。這表明較低密度(200~300苗/m2)有利于植株間通風透光,脫毒苗成活率高、葉綠素含量高、長勢較強,而葉面積指數隨密度增加呈增大趨勢。

同一密度水平下,基質B1、B2脫毒苗的移栽成活率明顯高于其它基質:基質B1的株高極顯著高于其它基質,表現出徒長趨勢;基質B2或B3的莖粗最粗;基質B2的葉綠素含量最高,其次為B3; B2的葉面積指數大多顯著高于其它基質,而B3和B4間無顯著差異。同一密度水平下,基質B2和B3的株高、莖粗和葉綠素含量均無顯著差異。

2.2不同栽培基質與種植密度對原原種產量的影響

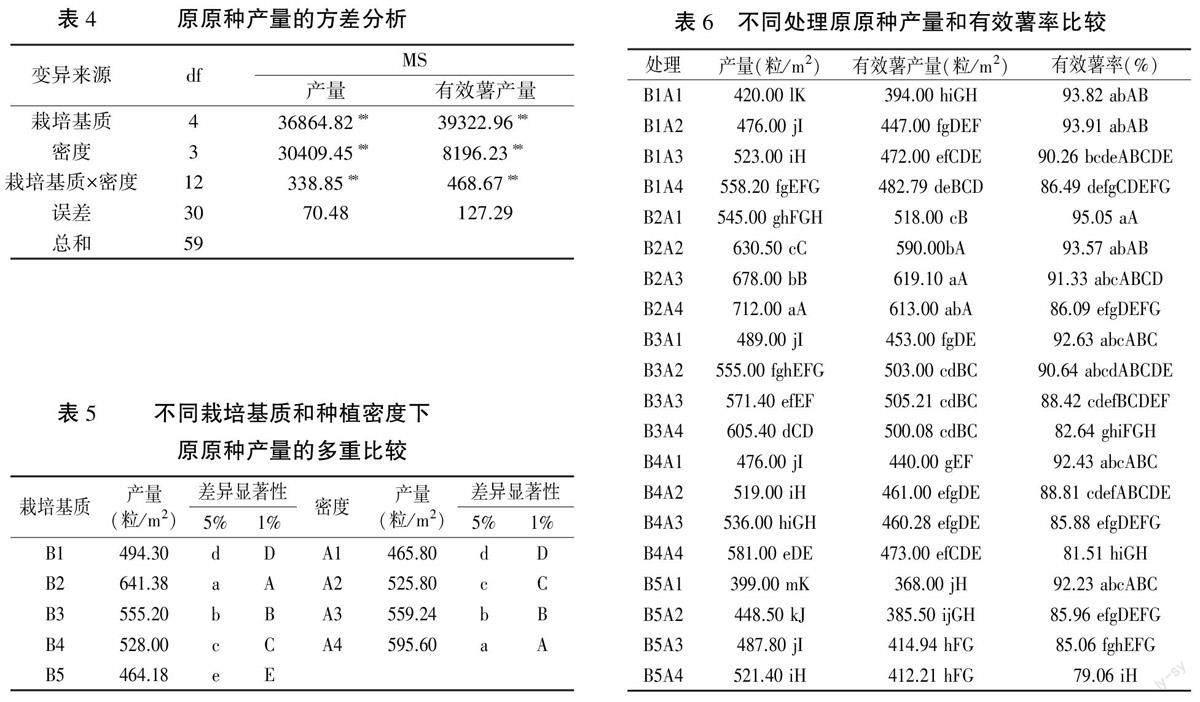

栽培基質、密度、基質和密度互作對馬鈴薯原原種產量和有效薯產量均有極顯著影響,且基質對原原種產量和有效薯產量的影響大于密度(表4)。

基質B2的原原種產量最高,達641. 38粒/m2,B5最低,為464.18粒/m2,由高到低表現為B2>B3>B4>B1>B5,各基質間原原種產量均達到極顯著差異水平。原原種產量隨著密度增大呈增加趨勢,密度A1到A2原原種產量增幅最大達12.89%,密度A4下原原種產量最高為595.60粒/m2(表5)。

由表6可以看出,同一栽培基質下,原原種產量均隨密度增大而提高,均在密度A4時產量最高,且顯著高于其它3個密度處理;有效薯產量B2、B3、B5條件下隨密度增大呈先增加后降低趨勢,密度A3時產量最高,而B1、B4條件下有效薯產量隨密度增大而提高,密度A4時產量最高。基質B1、B2條件下密度A3、A4處理有效薯產量無顯著差異:基質B3、B4條件下有效薯產量隨密度增到A2后均無顯著增加:基質B5條件下A4與A3間有效薯產量也無顯著差異。這表明密度增大到一定程度后有效薯產量不再顯著提高,且受栽培基質和密度兩者互作的影響,各基質條件下不同密度處理表現不同。除B1外,其它基質條件下有效薯率隨密度增大而降低。有效薯率直接影響到原原種生產的利潤和經濟效益,因此,生產中除考慮不同基質與不同密度下的原原種產量,更應該考慮到有效薯產量及其占比。不同基質間有效薯產量由高到低表現為B2>B3>B4>B1>B5。

2.3不同栽培基質與種植密度下原原種的經濟效益分析

由表7可知,不同基質和密度對原原種生產利潤及經濟效益有極顯著影響。其中,基質B2原原種生產利潤和經濟效益最高,分別為191. 85元/m2和1.81,均極顯著高于其它基質:其次為B3和B4,兩者經濟效益無顯著差異;B1原原種生產利潤和經濟效益最低,分別為99. 01元/m2和0.76。表明,不同基質下原原種生產利潤和經濟效益表現出同步性。

不同密度下原原種生產利潤和經濟效益無同步性。密度A3時生產利潤達到最高,與A2無顯著差異,但顯著高于A1和A4。經濟效益隨密度增大呈降低趨勢,A1最高,與A2無顯著差異。密度A2原原種生產利潤和經濟效益均表現較佳。

同一基質下,隨密度增大原原種生產成本增加。由表8可見,基質B1和B2條件下原原種利潤在密度增加到300苗/m2后無顯著增加,基質B3條件下各密度處理利潤隨密度增大先增后降,基質B4和B5條件下各密度處理利潤無顯著差異。經濟效益受到基質和密度互作的影響,不同基質條件下原原種生產取得最高經濟效益的密度不同,基質B1、B2、B3的經濟效益在密度300苗/m2時最高,而基質B4、B5在密度200苗/m2時最高。

3討論

栽培基質與種植密度能夠有效影響脫毒苗植株性狀、原原種產量和經濟效益。本研究選用的5個栽培基質中,B1(育苗基質)為對照,其主要由草炭土、珍珠巖、蛭石及草本有機物質組成,營養成分含量高,且其脫毒試管苗移栽成活率高、生長前期植株旺盛、株高最高,但莖粗細、植株有徒長趨勢,并由于質地疏松性較差、生長后期通風透氣疏水功能較低而使生產出的原原種薯皮光滑度受到一定影響,原原種產量居第4位,成本相對較高,經濟效益低。B2(椰糠)為馬鈴薯脫毒原原種生產上最常用的有機基質,其質地疏松、有機質含量高,生產出的原原種表皮光滑、商品屬性好。有研究表明椰糠基質生產原原種較用新蛭石生產原原種的每粒成本(0.22元/粒)降低18.18%。本試驗中,基質B2條件下脫毒苗移栽成活率、株高、莖粗、葉綠素含量、葉面積指數和產量均表現較好,原原種產量和有效薯產量均最高,經濟效益居第1。3個河沙為主的基質中,河沙+草炭土、河沙+羊糞這兩個混合基質的脫毒苗農藝性狀及產量表現較好,且有效薯率高,經濟效益僅次于椰糠,可在下一步試驗中適當增加有機質含量以提高產量和經濟效益。

種植密度增大的同時成本也隨之增加,但密度降低后葉面積等指標也同時降低,不利于植株的光合作用,同時產量降低,適當提高種植密度可提高原原種產量及經濟效益。本試驗中,A4密度不利于脫毒苗的成活,影響株高、莖粗等農藝性狀,從而導致有效薯產量減少,且不利于成本控制。同時要考慮基質與密度的互作效應,不同的基質以適當的密度種植是馬鈴薯原原種取得高產和高經濟效益的關鍵。

本研究表明,無論是栽培基質,還是種植密度以及兩者間的互作,均對原原種的繁育有顯著影響。由本試驗可以看出,基質選用椰糠并在300苗/m2密度下種植,植株農藝性狀和原原種產量表現較好,也可提高經濟效益,其次為河沙+草炭土或河沙+羊糞混合基質。

4結論

馬鈴薯原原種生產中,在既節約成本又可取得高產高經濟效益情況下,藏農薯1號原原種繁育的最佳方案為:栽培基質選用椰糠,種植密度選用300苗/m2。