新興專業,助力奔赴熱愛之旅

近年來,隨著時代和科技的發展,高校開啟了新興專業的新增熱潮,引起了大家的關注。小編對部分新興專業進行了梳理,希望能給大家提供參考,助力奔赴熱愛之旅。

我國深空探測任務規劃顯示,探月工程四期將完成月球科研站基本型建設。未來10~15年,我國還將開展火星采樣、小行星采樣及木星、天王星等行星探測。后續,我國探測器還將前往太陽系邊緣進行科學探測。

哪些新興專業人才符合未來前往行星建設的需求,可以成功在外星球開荒破局呢?

空天智能電推進技術專業

該專業的學生需具備力學、機械、能源、電學、信息學交叉融合的知識結構,具備解決復雜電推進系統工程問題、探索科學前沿的能力。

未來可從事航空和航天推進器系統設計與研究、推進器系統與控制工程、電子信息與應用工程、電氣工程及其自動化等相關領域的技術工作。

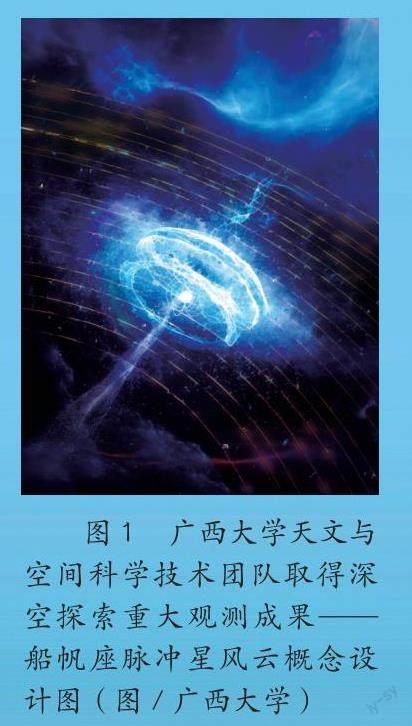

行星科學專業

該專業以太陽系的行星、彗星、小行星和系外行星的形成和演化過程為主要研究對象。以深空探測為主要研究手段,是在之前的地球科學、空間科學、天文學等學科交叉基礎上產生的。

未來可從事行星表面環境、行星動力學、隕石學與宇宙化學、探測任務科學目標選取、小行星防御等方面的科學研究、技術研發與管理等工作。

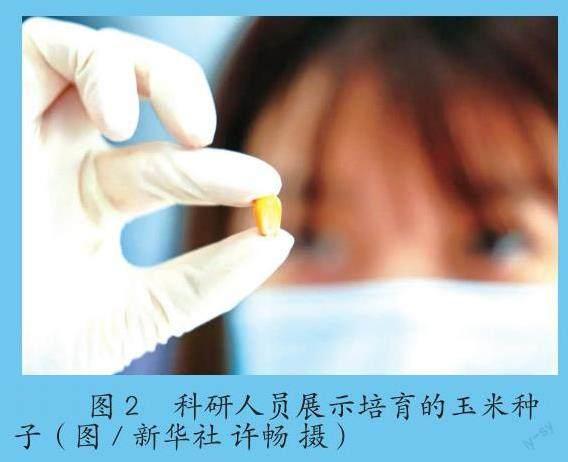

生物育種科學專業

該專業是作物學、畜牧學、生物學、遺傳學、信息學的交叉融合,重點研究動植物種質資源創新、數字化育種、基因組編輯、合成生物學等現代育種理論基礎與前沿技術,培養富有創新精神與創造能力的人才。

種業振興是農業發展的基礎,該專業畢業生有望走上科研道路,實現我國種業相關關鍵“卡脖子”技術的突破。

氫能科學與工程專業

該專業以動力工程及工程熱物理、化學工程等學科為牽引,有機融合制氫、氫儲運、氫安全、氫動力等多個氫能模塊課程,開展全方位跨學科基礎及應用基礎研究,為實現我國能源結構安全轉型以及我國氫能行業和能源事業的發展提供必要的人才支撐。

未來可從事該領域的基礎理論研究和元器件的研發,氫能源工程的設計、運行管理、技術開發、科學技術、教育教學等工作。

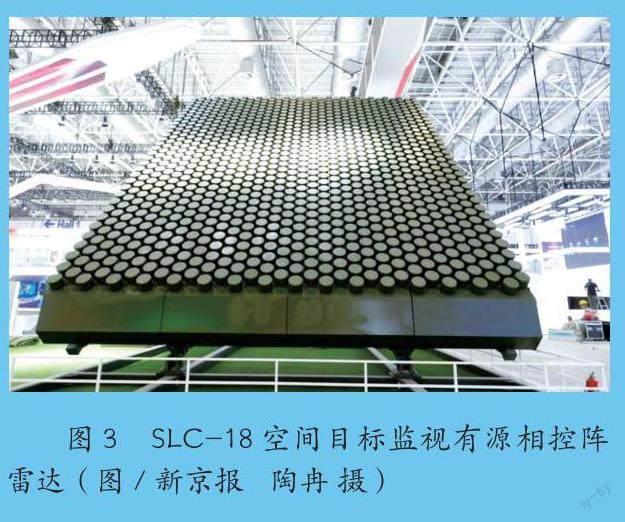

國防是國家生存和發展的重要保證,是維護國家政權穩定的基石。國防專業也被稱為軍工專業,是指國防工業、國防科技工業領域的專業。對設計雷達、軍用電臺、電子戰系統等國防建設領域感興趣的同學,可選擇的方向有哪些呢?

電子信息工程專業

這是一個基礎性較強、涉及面寬泛的工程專業,可以與所有的弱電系統搭上關系。需要學習包括電路分析、模電數電、信號與系統、數字信號處理、射頻電子線路、電磁場與電磁波、微機原理等課程。在國防科工院校中,該專業更側重雷達方向。

未來可從事雷達、導航、通信和電子戰系統等的設計開發工作。

通信工程專業

該專業主要研究如何處理需要傳遞的信息,如何將其從信源快速、準確、安全、保密地傳輸至信宿。其基礎課程與電子信息工程專業接近,主干課程還包括通信原理、信號與系統等,同時還要學習電信交換、電磁場與電磁波、通信網絡等專業知識。

本科畢業后可選擇細分專業方向繼續深造,例如光通信、微波通信、短波無線電通信等,未來可從事激光、微波、短波、衛星、數據鏈等通信系統的設計開發或生產制造等工作。

電磁場與無線技術專業

該專業涵蓋了電子科學與技術、信息與通信工程等專業的核心知識,同時向控制科學與工程等多個專業擴展。既需要掌握專業基礎知識,又需要構建在電磁領域的知識結構,強化關鍵物理基礎。

未來可從事各類無線電電子系統中饋線、波導的設計開發或電磁兼容設計等相關工作。

信息對抗技術專業

該專業需要掌握雷達、通信系統以及計算機網絡等基本原理,有針對性地學習信息獲取與處理、防御與對抗的原理和方法。

未來可從事雷達、通信、信息對抗等系統研發的相關工作。

密碼科學與技術專業

密碼科學與技術專業是以數學、密碼學、計算機科學為基礎,融合多個學科,主要培養密碼算法設計、密碼算法分析、密碼工程、密碼管理與安全防護等能力。該專業的特點或難點是強調數學及其工程化應用,學科體系與較多應用領域都有大量的深度交叉。

密碼應用不僅服務于黨政、軍事和外交等重要部門,還廣泛應用于關乎國計民生的金融交易、防偽稅控,涉及公民權益的電子支付、網上辦事等方面。

相關鏈接

科學大家們的專業選擇

于敏 著名核物理學家,中國“氫彈之父”,國家最高科技獎獲得者,“共和國勛章”獲得者。畢業于北京大學物理系。

程開甲 中國核武器研究的開創者之一,中國定向能高功率微波研究新領域的開創者之一。畢業于浙江大學物理系。

吳文俊 我國人工智能先驅,著名數學家。畢業于上海交通大學數學系。

王大中 國際核能領域著名學者。畢業于清華大學工程物理系。

鄭哲敏 中國爆炸力學的奠基人和開拓者之一。畢業于清華大學機械系。

王小謨 我國著名雷達專家,中國現代預警機事業的開拓者和奠基人。畢業于北京工業學院(現北京理工大學)無線電專業。

張榮橋 中國首次火星探測任務工程總設計師。畢業于西安電子科技大學電磁場與微波技術專業。

趙忠賢 中國高溫超導研究奠基人之一。畢業于中國科學技術大學技術物理系。

傳統專業經過時間的沉淀和檢驗,在人才培養方案、師資力量和實驗室條件等方面具有優勢,社會認可度較高;新興專業學科跨度大,對學生素質提出了更高要求。

考生和家長在選擇專業方向時,不宜跟風、盲從,宜從國家需要和個人興趣等方面出發,熱門、冷門也好,新興、傳統也罷,適合自己的才是最好的。

(欄目編輯? 方郁芝)