心中有景 花香滿徑

劉城成

“情”起于心,露于行。“感”露于行,起于心。

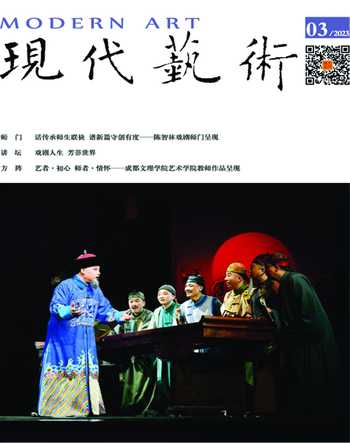

隨著舞臺的打磨、時間的沉淀,從最初學戲的武生到小生再到現如今的小花臉,行當可謂大相徑庭,但其最重要的仍然是展現人物角色的情感。

所謂“情”即是喜、怒、哀、樂等心理過程,“感”即是人們接受外在刺激后,通過感知傳送到大腦而產生的心理情感反饋。舞臺藝術的情感是故事中人物情緒的發展過程,是表演的核心組成部分,可以讓觀眾與故事、與角色共鳴。而舞臺角色的情感及內心情緒發展過程不單單是演員自身的屬性。舞臺角色是通過角色性格、劇本、演員的自身屬性與想象共同創造,源于生活而高于生活,需要演員不斷地與導演、編劇以及同臺對手溝通與交流,只有找到角色的情感邏輯才能在舞臺上演繹好舞臺角色。

人有情感,每個演員人生經歷的不同造就了其情感體驗的不同。就我自身經歷而言,有因遭遇不幸或親人離去而壓抑或悲痛不已、痛哭流涕的;也有順應本意或是意外驚喜而欣喜若狂或是興奮激動的;也有見到怨天尤人、事與愿違從而沉默不語、愛莫能助等直接或間接的感受,這些情感都是內心真情實感因事件自然流露的,是人自身的思考與判斷,不受任何的規定與約束,是不可預知與不確定的真實情感。

演員與角色的情感總歸都是人的情感,其情感發展脈絡都涉及產生、發展、發作、消失四個階段,具有一定的因果關系。角色的情感是演員根據劇本內容假定、構思而產生的,其變化發展都因劇本而定,是可預知的,隨著故事落幕逐漸消失。而演員在舞臺上創造人物形象,要以角色的身份思考與判斷,只有演員有了真實的、符合人物角色的思考,觀眾才能感受到舞臺上是真實的。

曾經,我參與排演我師父陳智林先生的代表作川劇神話劇《望娘灘》,飾演 “聶郎”這一角色。劇中“聶郎”化龍跳入汪洋大海與母親分別的劇情,讓我想起小時候母親因工作忙碌很久才回一次家又很快離開,與母親分別時我緊緊抓住母親的衣衫痛哭流涕,不忍釋手。在塑造角色時我調動自己的情感記憶,把與“聶郎”相同的真實情感融入劇中再結合戲曲表演的需要加以調整。在與蘭家富先生學演川劇經典折子戲《活捉三郎》時,要展現張文遠知道閻惜嬌是鬼魂后受驚的狀態和驚恐的情緒。我就想起我曾在一個漆黑的夜晚走在一條沒有路燈的小巷子里,突然竄出一個身穿白衣之人,當時我因驚嚇大腦一片空白,愣了幾秒,隨之身體微微顫抖。這種情感體驗非常符合該劇人物情感,于是我略微調整再代入角色中,這就是我常用的“情感代入法”。

總之,在面對劇本時,要具體情況具體分析,將收集到的情感體驗通過想象與代入做合理地調整與修飾,塑造出一個真實生動、活靈活現的角色。