何季洵:畫墨之中 儒家之意

1993年生于重慶,碩士畢業于四川美術學院中國畫與書法藝術學院。重慶市美術家協會會員,現任教于成都文理學院。

我常以詩作為題目進行創作,以畫重現詩的意象,或者延伸詩的意境,這是傳統詩意畫的常用手法,但這必定會遇到所謂不能畫出的“詩中之詩”的局限。并且,詩意畫往往不能將整個“詩”作為觀照的對象,束縛于“此詩”,而不能在“詩”的一貫的精神和追求上有所體現。然而我們追本溯源,詩和畫雖然以兩種不同的藝術形式表呈,但其本體卻有一致的儒家特征。

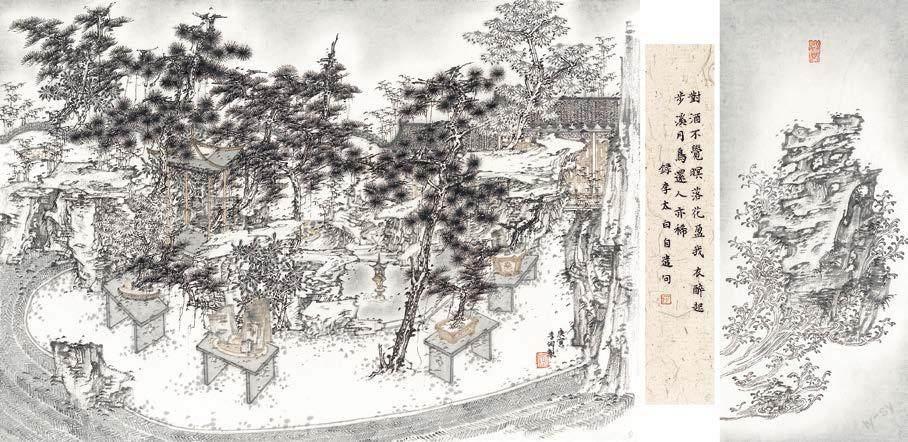

在《也見真山》系列作品中, 我將形象規整、結構嚴密的建筑與山水樹石等物象結合,并層層羅列與排布,營造出一種嚴肅冷峻、法度森然的畫面氛圍。期望可以從中體現儒家的特點——注重法度以及秩序,這與我所需要呈現的精神思想相符。

筆墨能作為傳統中國畫的核心要素,因其既是繪畫語言的重要標志,也是繪畫精神在技法上的體現。筆墨之于詩,有內外兩方面——其在筆墨中追求內在的體現是詩性的表達,而筆法點劃等筆墨形象則是內在精神的跡化體現。如果我們從儒家士大夫的角度看待詩與畫的關系,就可以發現中國畫在本源上亦映現出儒家的詩教觀——將其滲透于筆墨之中,則應是呈現出秩序井然的筆意。我在創作中探索思考的問題,便是儒學思想如何與筆墨相貼切。概言之,我對儒學道統的印象便是“克己復禮”和“存天理滅人欲”的嚴肅態度,由儒學的意識形態所導出的山水欣賞,便非但不是悠游其中,而更應是望之森然了。在作品《素峰過雨》當中所希望直接呈現出的理性的筆墨,就是我嘗試將這種印象轉入筆意中而產生的結果。在我的畫面當中,把追求筆墨嚴謹態度的呈現作為我的嘗試。我的選擇區別于潑墨揮毫、追求偶然效果的作畫方式,而是另一種克制、理性的態度。

把繪畫作為修身的門徑也是古人常用的一種方式。畫中的文化修養和人格內涵與“氣韻”聯系十分密切,繪畫可以反映畫家內在的體悟,畫家的道德品格同樣也會影響其畫格,因此繪畫作品的精神也是畫家精神內涵的顯現。

——由刖者三逃季羔論儒家的仁與恕