高中英語教材中的思辨能力培養模式探究:以閱讀教學為例

陳則航 林益敏 邵浩博

摘? 要:本文依托國內兩套高中英語教材,從思辨能力的視角分析教材中閱讀部分的活動和問題設計。研究發現,兩套教材都比較關注學生思辨能力的發展,有較為相似的培養模式,但在分項技能的培養上有不同的側重,活動形式上也有所不同。本研究建議教師根據學情使用或改編教材活動,更具針對性地促進學生思辨能力的全面發展。教材編者也需繼續關注思辨能力和閱讀任務結合的更多可能性,從而進一步落實高中英語課程標準中對學生思辨能力培養的要求。

關鍵詞:思辨能力;英語教材;分析;推理;評價

引言

《普通高中英語課程標準(2017年版)》(以下簡稱“高中新課標”)明確指出,英語課程應提升學生的思維品質,即思維在邏輯性、批判性、創新性等方面所表現的能力和水平。通過英語課程的學習,學生應該“能辨析語言和文化中的具體現象;梳理、概括信息,建構新概念,分析、推斷信息的邏輯關系,正確評判各種思想觀點,創造性地表達自己的觀點,具備多元思維的意識和創新思維的能力” (教育部,2018:6)。課標首次明確將思維品質列為英語學科的核心素養,“對于英語學科的性質起到了進一步正本清源的作用,因為它更加有力地說明了英語學科具有開啟心智、發展思維品質、培養人文素養的作用”(劉道義,2018)。但是,英語學科如何有效發展學生的思維品質還需要廣大研究者、教材編者和教師進一步深入探討。我國外語教學主要以教材為載體(徐海艷,2015),隨著高中新教材的投入使用,探索當前的高中英語教材如何培養學生思維品質,對于教師用好教材、落實高中新課標相關要求非常重要。本次專題一共組織了四篇文章,圍繞高中新教材對思維品質的培養展開研究,本文《高中英語教材中的思辨能力培養模式探究》和《高中英語教材中的創造性思維培養》一文分別對目前國內使用比較廣泛的高中英語教材進行了全面分析,探討其對于學生批判性和創新性思維的培養路徑;《高中英語教材中思維可視化工具及活動的分析與利用》一文則主要圍繞思維可視化工具對學生邏輯思維能力、學科邏輯和知識結構的建構以及語言能力的發展的作用進行了探討;《“看”的活動如何培養學生思維品質》一文則認為,“看”在培養學生思維品質方面有著不可忽視的重要作用,但國內在此方面的研究還不夠,因此該文重點分析了一套德國教材中“看”的活動設計,以為我國教學實踐提供參考與借鑒。四篇文章從不同角度對教材中的思維品質培養進行了有益探討,希望能夠給讀者帶來新的啟發。

思辨能力是個人謀求成長與發展需要具備的一項關鍵能力,是時代發展、社會進步的必然要求(馬利紅等,2020),已經成為我國學生核心素養框架的組成部分(核心素養研究課題組,2016),也是高中新課標提出的英語課程培養目標之一。思辨能力包含思辨技能和思辨傾向兩個維度(Facione,1990;馬利紅等,2020)。前者包括闡釋、分析、評價、推理、解釋、自我調節六項認知技能(Facione,1990),其中分析、評價、推理三項技能是思辨能力的核心(Facione,1990;文秋芳等,2009),后者則指開放性、好奇心和靈活性等思辨所需的情感特質(Facione,1990)。思辨能力的實質是個體有意識地運用恰當標準進行思考,以作出公正、有理據的分析、推理與評價。發展學生思辨能力在很大程度上需要依托教材來完成,因此教材對發展學生思辨能力至關重要(徐錦芬等,2015;陳則航、鄒敏、蘇曉俐,2020)。然而,研究表明,國內教材的設計在發展學生的思辨能力方面仍存在問題(隋曉冰、周天豪,2012;徐錦芬等,2015),具有思辨性的活動數量不足(吳馳等,2019;徐錦芬等,2015)。由于思辨傾向的培養是潛移默化的過程,滲透在日常教學的方方面面,而且很難對教材中的某個任務進行思辨傾向的定性,因此本研究著重探討教材任務中涉及的思辨技能培養。筆者依托國內兩套高中英語教材,針對其中閱讀語篇部分的任務設計展開研究,探討國內高中英語教材基于閱讀語篇培養思辨能力的模式,以期為一線教學及新一輪教材修訂提供建議。

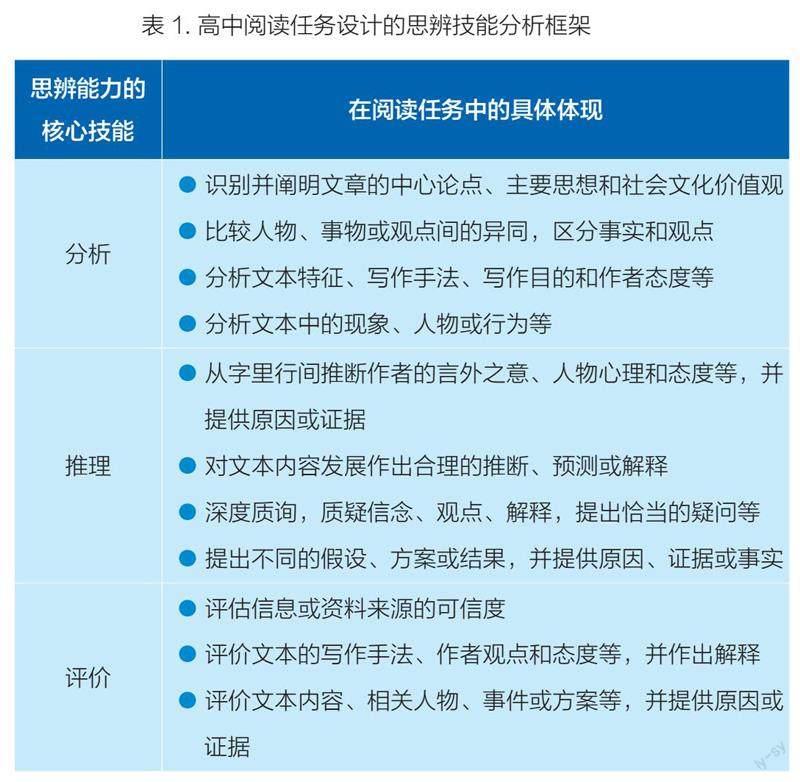

閱讀中的思辨能力

閱讀過程包含了思辨能力的運用與發展,二者之間有著不可分割的密切關系(Elder & Paul, 2009)。作為閱讀活動的主體,學生在閱讀過程中要綜合運用分析、整合、區分、概括、推理和評析等技能來處理文本信息和作者的觀點、態度及預設等(OECD,2019a;Grabe & Stoller,2011)。徐錦芬等(2015)依托德國某套以培養學生思辨能力見長的大學英語教材展開研究,發現該教材的閱讀部分主要圍繞作者及作品相關信息、作者的觀點和意圖,以及文學創作手法等進行任務設計,以訓練學生的分析、推理、評價等思辨技能,值得我國外語教材編者學習借鑒。筆者基于Kneedler(1985)和Paul等(1995)提出的用于分析思辨能力具體表現的兩個框架,結合閱讀教學的特點,建構了一個適用于分析、評價教材中閱讀任務設計的思辨技能框架(陳則航等,2020b),并基于此對中德兩套初中英語教材進行了分析。研究表明,國內初中教材中與思辨能力培養相關的活動占比要低于德國教材;學生的語言水平在一定程度上制約了思辨活動的編寫,也給教材編者造成了很大的挑戰,但也表明未來教材中思辨活動的編寫依然有很大的改進空間,德國教材的某些活動或提問方式確實值得借鑒。為使該框架更加契合高中階段學生的培養需求,筆者從高中新課標對語言技能、學習策略、學業質量水平和核心素養水平要求中提煉出高中生在完成必修階段的學習后需要達成的思辨能力要求(共49條),其中和分析能力相關的培養要求最多(34條,69.39%),其次是推理能力(13條,26.53%),最后是評價能力(2條,4.08%)。筆者凝練并整合了這些課標要求,將其與原分析框架(陳則航、鄒敏、蘇曉俐,2020)對比后發現,原框架與高中課標要求基本對應,因而繼續延用(詳見表1)。

研究設計

本研究針對國內A、B兩套高中英語新教材展開,因其使用廣泛而具有較強代表性。根據高中新課標要求,必修課程內容的學習是高中學生普遍需要完成的,在此基礎上的選擇性必修課程和選修課程的修讀并非強制(教育部,2018)。因此,本研究只選取必修部分的三本教材,關注學生高中學習普遍需要達到的思辨能力。由于本研究聚焦閱讀任務設計,筆者僅選取教材中的閱讀模塊和讀寫模塊中的閱讀部分,具體包括A教材中的Reading and Thinking和Reading for Writing,B教材中的Understanding ideas、Developing ideas和Writing。首先,研究團隊中的兩名成員根據分析框架進行獨立編碼。然后,對于有分歧的編碼,兩名成員與第三位成員進行討論,確定最終編碼。

研究結果和討論

為更清晰地呈現兩套教材閱讀部分的思辨能力培養模式,筆者首先從整體上解讀以思辨能力為導向的閱讀任務設計的共性和差異,然后分別闡述訓練分析、推理和評價三項技能的任務設計。

1.高度重視思辨能力培養

A教材閱讀部分共包含249項任務,其中與思辨能力相關的有124項(49.80%);B教材閱讀部分共包含344項任務,其中與思辨能力相關的有145項(42.15%),思辨任務的比例都接近一半。這說明兩套教材都十分重視學生思辨能力的發展。從思辨任務在單冊書的分布(見表2)可以看出,思辨任務在三冊書的分布比重差異不大。也就是說,對思辨培養的重視貫穿了必修階段的三本教材。

具體到各類思辨能力任務,兩套教材中占比最大的均為分析類任務,均超過思辨能力任務總量的半數,其次是推理類任務,最后是評價類任務(見圖)。

這一特點與高中新課標對三類思辨能力的培養要求的比例相吻合。此外,教材編者可能是考慮到評價的難度是三項技能中最高的(Anderson et al.,2001),而教材面向的是能力水平各異的學生,如果評價任務比重過大,可能會導致一部分學生因能力不足而無法參與到活動中,影響教學效果,因而在教材閱讀任務設計時有意控制了評價類任務的比重。

2.指向分析能力培養的任務類型豐富

分析是最常見的思辨技能。閱讀中的分析技能是指識別、理解、比較、判斷文本中的目的、事實、觀點和問題等成分及其之間的關系,全面深入地認識文本(Elder & Paul,2009;Facione,1990;陳則航,2015;馬利紅等,2020)。從表3可以看出,兩套教材對各類具體分析能力均有所關注。

其中,A教材相對更重視培養學生“分析文本特征、寫作手法、寫作目的和作者態度等”的分析能力,這一考慮在A教材各單元讀寫部分中與閱讀語篇有關的任務設計上有明顯體現。該部分專門設計了Study the organization and language features來訓練學生分析特定類型的文本結構和語言特色的能力,直接指向了該分析能力的培養。任務示例如下。

Study the organization and language features.

1. Find and mark the parts of the letter that match the following points.

A. I know what the problem is.

B. I understand how you feel.

C. This is my advice and reason(s).

D. I think my advice will help.

2. What expressions does Ms Luo use to make suggestions? Circle them in the letter.

這類活動要求學生分析文本各部分的功能,找出特定功能的表達方式,一方面加深了學生對文本內容的理解,另一方面也促使學生關注語篇結構,從遣詞造句的角度來分析語篇。相較而言,B教材只設置了少量旨在引導學生探究語篇知識的任務,編者更傾向于通過文本或文字提示直接告知學生某種語篇寫作的格式、內容和語言表達,對該項分析能力的培養還需依賴教師在實際教學中的引導。

除此之外,指向其余三項分析技能發展的任務比例在兩套教材中的分布較為相似,其中針對培養學生“比較人物、事物或觀點間的異同,區分事實和觀點”這一能力的任務較少(見表3)。由于《義務教育英語課程標準(2022年版)》明確要求學生在完成義務教育階段的學習后“能比較語篇中的人物、行為、事物或觀點間的相似性和差異性”(教育部,2022:9),新初中教材對該項能力的關注可能會有所提升。高中教材修訂時也可以對此進行補充,教師在教學中也應給予足夠的重視。

3.指向推理能力發展的任務深度不足

除分析類任務外,兩套教材中占比較多的是推理類任務。推理能力要求學生基于已知的相關信息,生成合理的猜想、假設或結論(Facione,1990;文秋芳等,2009)。從表4可以看出,除深度質詢能力外,兩套教材在其余三項推理技能的培養上有不同的考量。B教材的閱讀任務對這三項能力的培養趨于均衡。而A教材在任務設計上更關注培養學生“從字里行間推斷作者的言外之意、人物心理和態度等,并提供原因或證據”的能力。雖然編者們對該能力的關注度不同,但在教材編寫時都采用了同樣的兩種任務形式,分別是:摘錄或指向原文本中的某些字詞句,詢問學生對其的理解;直接指向文本中的某個情節或事件,要求學生推斷其中人物的心理或態度。

兩套教材對學生“深度質詢,質疑信念、觀點、解釋,提出恰當的疑問等”這項能力的關注很少(見表4)。A教材中缺乏培養該能力的任務設計,B教材中僅有的幾個任務設計集中體現為對人物的經歷或觀點提出恰當的疑問。例如,在B教材必修三第三單元中,學生在閱讀完“The New Age of Invention”這篇訪談實錄后,需要從訪談者的角度,針對訪談對象的新書和他對科技發展的觀點提出恰當的疑問。然而,教材中仍缺乏引導學生質疑信念、觀點和解釋的任務,還未能滿足課標中與發展學生深度質詢能力相關的培養要求,有待補充。

4.指向評價能力培養的任務有待完善

閱讀中的評價能力是指學生根據恰當的標準,評估文本中呈現的思維過程(如寫作手法)和思維成果(如假設、觀點)(Elder & Paul,2009;陳則航,2015;馬利紅等,2020)。從評價類型來看,兩套教材的關注點都集中在“評價文本內容、相關人物、事件或方案等,并提供原因或證據”上(見下頁表5),也就是對思維成果的評估。這類評價任務的呈現形式較為豐富,既有詢問學習者對文本中人物、事物或現象的個人感受和意愿的形式,也有要求學習者根據一定標準對人物觀點、行為的認可度或事物在指定情境下的有效性進行評估的形式。前者只要求學生根據自己內心的標準進行評判即可,因而學生可能僅僅停留在陳述個人感受和理由的“表層”(Freeman,2014)。后者則更為深入,要求學生根據給定標準對具體情境中的情況進行有理有據的評估。例如,在A教材必修一第二單元中,學生在閱讀完旅游手冊中的四個行程推薦后,需要回答“Which tour(s) would you recommend for people who enjoy history and culture?”。學生需要根據目標游客的喜好,在文本給定信息的基礎上評估已有行程是否符合游客的標準,從而給出具有針對性的推薦。這一活動中的標準是既定的,不隨學生主觀意愿變化,因而要求學生進行更為深思熟慮的評估(Freeman,2014:93)。

兩套教材也對“評價文本的寫作手法、作者觀點和態度等,并作出解釋”這一能力進行了培養。該能力要求學生對思維過程和思維結果兩方面進行評估,有利于發展其對抽象概念的評價能力。例如,在B教材必修一第二單元中,學生在閱讀完“Neither Pine nor Apple in Pineapple”這篇課文后,需要評價自己是否認可作者對英語的看法,并給出理由。在這一過程中,學生既需要基于文本來評估作者提出觀點所基于的思維過程,也要基于從自身經歷中找到的恰當證據來對觀點本身進行評估。但這些活動的數量很少,且均采用評價作者觀點的形式,較為單一。

此外,兩套教材的閱讀任務設計都沒有要求學生“評估信息或資料來源的可信度”。這可能是因為高中新課標中沒有與這一能力相關的培養要求,高考閱讀題中也沒有涉及對這一能力的考查(陳則航、陳曦、鄒敏,2020)。然而,Programme for International Student Assessment(PISA)的閱讀測試部分包含了對該項思辨能力的考查(OECD,2019b),說明該能力有一定的培養價值。B教材的編者可能也認識到這一能力的重要性,在B教材必修三第三單元中,選取了一篇討論Franklin雷電實驗這一故事真實性的文章,從語篇選材方面培養學生“評估信息或資料來源的可信度”的意識。雖然當前教材在通過閱讀發展學生評價能力上已經做出了許多有益的嘗試,但教材編者和一線教師仍需繼續探索更多的任務類型,以實現學生評價能力的全方位發展。

結語與啟示

總體而言,本研究涉及的兩套高中英語教材中的閱讀任務都依據課標來設置,非常關注學生思辨能力的發展。從整體上看,兩套教材有著相似的思辨能力培養模式:指向分析能力發展的任務最多,推理能力次之,評價能力最少。這三種思辨技能不僅針對文本主題、意義等內容層面的要素展開,也涉及文本特征、寫作手法等語篇層面的要素,較為充分、全面。但是,教材在分析能力的培養方面,針對學生比較異同這一能力的培養較少;在推理能力的培養方面,對學生質詢能力、預測能力和從不同角度提出替代方案等能力發展的關注不足;在評價能力的培養方面,對學生評估材料可信度、寫作手法及作者觀點等方面的能力培養比較薄弱。

兩套教材的分析和對比結果也為一線教學提供了有益的啟示:教師可以根據學情使用或改編教材活動,有意識地發展學生的思辨能力。對于教材已經提供的活動,教師要充分理解其目的與意義,在教學中落實;對于當前教材在分析、推理和評價能力培養上仍有欠缺的方面,教師可以依托語篇,在教材活動的基礎上增加一兩個步驟,較為全面地促進學生思辨能力的發展;對于認知水平較高、語言能力較強的學生,教師還可適當補充推理、評價類活動,以符合他們的水平。此外,本研究也為高中教材未來修訂提供了一定的參考,教材編者可以對思辨分技能進行更加全面的考量,適度調整活動比例,推動學生思辨技能的全面發展。

參考文獻

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., et al. 2001. Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Blooms taxonomy of educational objectives (Complete Edition)[M]. New York, NY: Longman.

Elder, L. & Paul, R. 2009. Close reading, substantive writing and critical thinking: Foundational skills essential to the educated mind[J]. Gifted Education International, 25(3): 286—295

Facione, P. A. 1990. Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction[R/OL]. (2023-01-31) http://stearnscenter.gmu.edu/wp-content/uploads/12-The-Delphi-Report-on-Critical-Thinking.pdf

Freeman, D. 2014. Reading comprehension questions: The distribution of different types in global EFL textbooks[A]. // In N. Hardwood (ed.). English language teaching textbooks: Content, consumption, production[C]. London: Palgrave Macmillan.

Grabe, W. & Stoller, F. L. 2011. Teaching and researching reading (2nd ed.)[M]. Harlow: Pearson Education.

Kneedler, P. E. 1985. Assessment of the critical thinking skills in history-social science[M]. Sacramento, CA: California Statement Department of Education.

OECD. 2019a. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework[R/OL]. [2019-04-26](2023-01-31). https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b25efab8-en.pdf?expires=1584150924&id=id&accname=guest&checksum=9ED9D632B6953B5A5E697C27F83D1D80

OECD. 2019b. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do[R/OL]. [2019-12-03](2023-01-31). https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

Paul, R. A., Binker, D. & Martin, C. V. 1995. Critical thinking handbook: 6th-9th Grades. A guide for remodelling lesson plans in language arts, social studies, and science[M]. California, CA: Foundation for Critical Thinking.

陳則航. 2015. 批判性閱讀與批判性思維培養[J]. 中國外語教育, (2): 4—11

陳則航, 陳曦, 鄒敏. 2020. 高考英語閱讀理解題對批判性思維的考查及其啟示[J]. 中小學外語教學(中學篇), (11): 1—7

陳則航, 鄒敏, 蘇曉俐. 2020. 中學英語教材閱讀中的思辨能力培養:基于中德兩套教材的對比[J]. 外語教育研究前沿, (3): 49—56, 92

核心素養研究課題組. 2016. 中國學生發展核心素養[J]. 中國教育學刊, (10): 1—3

教育部. 2022. 義務教育英語課程標準(2022年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社.

教育部. 2018. 普通高中英語課程標準(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社.

劉道義. 2018. 談英語學科素養——思維品質[J]. 課程·教材·教法, (8): 80—85

馬利紅, 魏銳, 劉堅, 等. 2020. 審辨思維:21世紀核心素養5C模型之二[J]. 華東師范大學學報(教育科學版), 38(2): 45—56

隋曉冰, 周天豪. 2012. 外語教材的研發與學生外語能力的培養——基于我國高校主要外語教材的分析與探討[J]. 外語電化教學, (6): 52—59

文秋芳, 王建卿, 趙彩然, 等. 2009. 構建我國外語類大學生思辨能力量具的理論框架[J]. 外語界, (1): 37—43

吳馳, 李姣, 奉卉青. 2019. 新課標背景下普通高中英語教材編寫的問題與對策[J]. 課程·教材·教法, (8): 79—84

徐海艷. 2015. 批判性思維導向的外語教材閱讀課文選材的“三性”原則[J]. 出版廣角, (09): 114—116

徐錦芬, 朱茜, 楊萌. 2015. 德國英語教材思辨能力的體現及對我國英語專業教材編寫的啟示[J]. 外語教學, (6): 44—48

陳則航

北京師范大學外國語言文學學院教授,博士生導師。

林益敏

北京師范大學外國語言文學學院,碩士研究生。

邵浩博

北京師范大學外國語言文學學院,碩士研究生。