關于蘋果產業新舊動能轉換的思考

柳世峰

目前,我國大量建于20世紀80—90年代的蘋果園,樹齡開始老化,品種跟不上時代發展步伐,種植效益低下,進入淘汰更新期。近年來由于蘋果超量發展,種植面積過大,產能過剩,蘋果整體銷售價格下降,生產效益下滑,老果園淘汰進程加快,蘋果產業新舊動能轉換加速,這對蘋果產業的可持續發展是非常有益的。但在實際操作時,有些地方出現了一系列的問題,為蘋果產業的可持續發展埋下了較大的隱患,不得不引人深思。

根據西北蘋果產區調查,我國蘋果產業新舊動能轉換時,存在的突出問題有:

1 發展模式嚴重脫離實際,有待糾正

我國蘋果產業的核心作用是增加農民的收入,富民是產業發展的終極目標,蘋果產業的整個過程只有在此大前提下,才能取得好的效果。但近年來,蘋果產業在挖老栽新動能轉換時,有些做法背離了這一初衷,過度追求高大上,與我國的實際情況有較大的脫節,特別是在發展模式上過分強調了矮化密植,效果并不太理想。

客觀地看,矮化密植栽培模式是好模式,但當下我國蘋果種植經營的主體單位是農戶,這決定了我國蘋果主體生產規模小,地塊分散,極大地限制了機械作業的實施,很多機械無法使用的,大量管理仍靠人工完成,雖然國家鼓勵、扶持建辦家庭農場、果品產業合作社,鼓勵社會資本進入蘋果產業,建辦企業制果園,但蘋果產業前期投入大,土地流轉費用高,蘋果園管理用工量大,決定了規模化種植的蘋果很難賺錢,已發展的規模化果園大多慘淡經營,有的負債累累,企業深陷其中,不能自拔。規模越大,爛攤子的越多,這是我國規模化果園發展的真實寫照。像中國蘋果矮化密植模式的領跑者——海升集團,近年先后放棄了好多示范園(圖1、圖2),因而對這種發展模式很有必要作深刻的檢討。

種植蘋果是為賺錢,不管黑貓、白貓,只要能抓住老鼠就是好貓。在建園模式上一定要切合實際,用發展的眼光看,果園的機械化是大勢所趨,不管哪種模式建園,一定要放大行距,為機械作業創造條件,這是新建園時應高度重視的。隨著科技的發展,果園生產中會越來越多地用到機械,機械的應用會降低果園勞動強度,提高果園效率,降低果園生產成本,促進果園種植賺到更多的錢。

2 種植布局混亂,導致整體蘋果生產效益較低,種植布局仍需調整

全國能種植蘋果的地方很多,但能種植出好蘋果的地方不多,按照蘋果的適應性和種植效益的高低,國家進行了蘋果種植區劃,劃定了蘋果優生區,但由于受利益驅使,在許多能種植蘋果的地方種植了大量的蘋果,在優生區內,許多并不理想的地方也種植了大量蘋果,這樣做的結果,蘋果市場泥沙俱下,所產的蘋果好的不多,多的不好,嚴重地影響蘋果品質的提高。在蘋果產業新舊動能轉化之期,應充分利用國家蘋果區劃成果,優先在蘋果種植最佳適生區發展,但國家劃分定的最佳適生區是大范圍,在這個大范圍內,有些區域是種不出好蘋果的,有些區域雖然能種蘋果,但種蘋果管理難度大,種植成本高,所產蘋果品質低劣,很難賺錢。在最佳適生區發展蘋果產業時,仍應進行布局調整,應避免在種不出好蘋果的區域種植,只有在能種植出好蘋果的地方發展,蘋果產業才能取得好的效益。

3 種植品種高度同質化,效益提升受到限制,發展品種差異化應受到重視

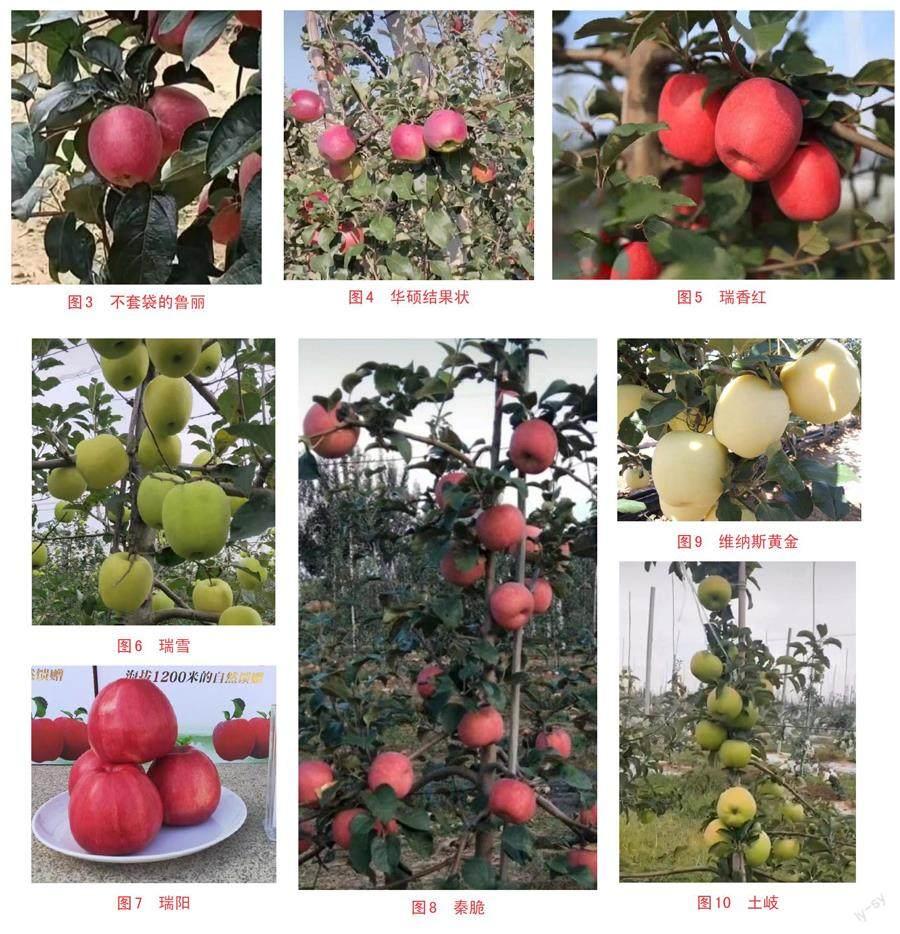

自20世紀80年代富士成為我國蘋果主栽品種以來,我國蘋果生產中富士一種獨大的現象持續多年,全國富士品種占到種植總面積的80%以上。但由于長期以來,缺少品質上超過富士的品種,種植品種過分單一,給生產銷售造成極大的壓力,果實早采應市,賣果難現象此起彼伏,市場價格起伏不定,嚴重地影響了種植效益的提升。近年來。魯麗(圖3)、華碩(圖4)、瑞香紅(圖5)、瑞雪(圖6)、瑞陽(圖7)、秦脆(圖8)等一大批擁有自主知識產權的品種得到推廣普及,維納斯黃金(圖9)、土岐(圖10)、紅王子(圖11)、愛妃(圖12)、巴克艾等優良品種的引進推廣,極大地豐富了我國蘋果種植的品種,但受多種因素制約,推廣力度不是很大,名優特新品種在生產中占比不高,種植品種的良種化水平仍有待提高,挖除老化果園,栽植新果園,新舊動能轉換,是品種優化的機遇,應充分利用好這個機遇,調優種植品種,進行品種差異化種植,才能有效地化解產品集中上市、市場壓力大、賣果難現象。

4 投資不配套,生產效益很難發揮,蘋果產業新舊動能轉換時,一定要根據投資能力確定發展規模和管理方向,這樣才能促進生產效益最大化

蘋果為高投入高產出的作物,產量的形成需要消耗大量的營養和水分,需充分補給。蘋果生長結果會受到多種有害生物干擾,自然災害的發生會影響產量和品質,生產中需有充足的投資,保障生產效益最大化。生產實踐證明,投資能力與生產效益是呈正相關的,一般投資越大,獲益越多。靜寧縣治平鎮楊店村郭智勇種植30畝蘋果,每年投資20萬元左右,收益60萬元以上,最高畝收益6萬元以上,山東蓬萊有“蘋果媽媽”之稱的張玉清種植3.8畝蘋果,每年畝投資1萬~1.5萬元,連續7年畝產9000千克以上,畝收益8萬~10萬元。但我國蘋果生產中普遍存在投資不足的現象,蘋果生產效益沒有保障,特別是近年來,蘋果果價低迷,有些新舊動能轉換的果園投入嚴重不足,不敢投入,怕撒出去的谷子招不來鳥,白扔了,投入不足,果園沒效益,種植沒效益,越舍不得投入,會陷入惡性循環,蘋果產業發展的路會越走越窄。有些規模化果園貪大求多,發展規模過大,超出自己投資能力,有的還沒進入結果期,資金鏈斷裂,導致無力投資,只有跑路。因而在蘋果新舊動能轉換時,一定要根據自己的投資能力,確定發展的規模,要確保果園正常管理資金之需,在這些大前提下,要舍得投入,會投入,要著重解決生產中的最大問題,要從最易獲得效益的方向投資,像靜寧縣治平鎮楊店村的郭智勇投資10萬元建設山地果園引水系統,解決了水分短缺對生長結果影響的問題,大量施用有機肥,實行果實貼字等措施,改善了果實品質,所產的蘋果按個賣,單個蘋果最高售價高達20元(圖13),實現了效益最大化。山東張玉清在蘋果生產中大量施用肥料,保證樹體旺盛生長,提高結果能力和果實品質,全年施肥7~8次,每棵樹年施有機肥15~25千克,復合肥12~12.5千克,中微量肥料2.5千克,鈣肥1~1.5千克,平均畝套袋4萬個,畝產量多年穩定在9000千克,所產果80%以上的為85#,優質果率占85.3%,創造了蘋果種植業收入的神話。

5 新技術應用生搬硬套的多,創新的少,應用效果不佳,在新舊動能轉換時,應立足當地實際,做好新技術的本地化推廣工作,提高應用效果

任何技術都是正確的,只是應用的范圍和條件是不一樣的,只有在適宜的果園,特定的條件下,才能發揮最好的效果,如果盲目模仿,生搬硬套,有可能會適得其反,達不到預期效果。像在低海拔地區,肥水條件好的情況下,富士很難成花,需進行環切環割才能成花結果,而高海拔地方,相對的成花較容易,如果用了環割極易導致過量成花,枝勢衰弱,會產生殺雞取卵的效果,很不劃算。隨著信息化時代的來臨,信息交流的便捷,各種先進技術日新月異,有些地區在新技術消化吸收時存在“邯鄲學步”現象,像果園生草是世界上通行的解決土壤有機質下降常用的方法,我國引入后,有些地方大面積種植,可是幾年之后不見蹤跡,主要是方法不當導致的。像莊浪剛開始在果園中種植黑麥草、三葉草等,由于當地降水量少(460毫米左右),絕大部分果園沒有澆水條件,種草果園在草生長的過程中會消耗水分、養分,影響蘋果樹生長結果,大部分不再種植,但近年來莊浪縣果農開始在果園中種植鼠茅草,鼠茅草為低溫型草(圖14),生長過程中需水高峰期與蘋果的相錯開,在高溫季節自然干枯,干枯的草平鋪于地表(圖15),可起到保墑作用,生長過程中不需人工刈割,管理省工,鼠茅草成坪快,成坪后對其他草種牽制作用強,受到莊浪果農的歡迎。因而在蘋果生產中新舊動能轉換時,推廣任何一項新技術,一定要結合當地的實際,先消化,創新應用,以取得好的效果,切忌人云亦云,影響應用效果。

6 蘋果種植是勞動密集型產業,生產中用工量大,蘋果新舊動能轉換時,要突出省工特點,以提升種植效益

隨著農村勞動力減少,果園用工工資水平急劇上升,導致蘋果種植成本增加,比較效益下降,已成為蘋果產業發展中最突出的問題之一。在蘋果產業新舊動能轉換時,要突出方便管理,控制人工成本,盡可能選擇成花容易的種植品種,管理簡單的品種,生產中適當稀植,推行紡錘形整形技術(圖16),大枝修剪,化學疏花疏果,機械施肥、機械噴藥,有條件的推行水肥一體化管理,實行省工化管理,降低生產成本。

7 在蘋果新舊動能轉換過程中,新園栽植問題較多,給后期管理留下極大的隱患,生產中要克服

根據莊浪蘋果產業新舊動能轉換過程中栽植新園情況調查,以下問題較突出,生產中應高度重視。

7.1 隨挖老樹,隨栽新樹,重茬病發生嚴重,影響樹體生長結果的正常進行

在老果園挖除后,原址上新栽的果園,易出現樹體生長緩慢、葉片發黃、進入結果期之后所結果實發黃等現象,這種現象為果園的重茬病,要減輕這一現象的發生,最好在老果園挖除后,種植3~4年糧食作物或綠肥,進行倒茬后,再栽植新樹效果好。

7.2 機械開溝、挖穴栽植的樹,易發生小葉現象

隨著果園機械化作業的普及,在蘋果建園時普遍用機械開溝、打穴栽植,土壤結構被破壞,新植樹體大多栽植在生土層,營養不足,小葉現象發生十分普遍。生產中應注意增施有機肥,推行表土填溝埋穴,優化根際土壤,減輕小葉現象的發生。

7.3 栽植密度過大,果園郁閉現象出現的早,影響效益的提升

密植栽培,有利提高前期覆蓋率,促進早結果,前期產量上升快,但生產中存在栽植密度過大,易導致樹體之間過快交接,增加管理難度,影響產量、質量和效益的提高。生產中一定要根據砧木、品種特性,結合地力狀況、管理水平、勞動力情況等因素做到合理密植。多年經驗表明,適當稀植,有利于生產效益的提高;過分密植,產的“柴”多,結的果少,效益很難提高。

(作者聯系電話:13993348628)