回首榮悴事 遂志再登程

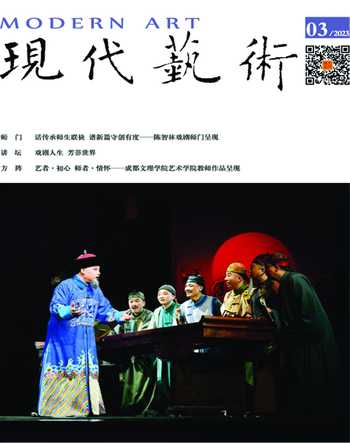

梨園世家,是指幾代皆從事戲曲工作的家庭。我生于梨園世家中,我外祖父、母與父親皆為川劇工作者,外祖父、母于1957年考入四川省川劇學校(現四川藝術職業學院),父親于1987年考入四川省川劇學校(現四川藝術職業學院),至我已歷三代。至今,我一家已見證川劇整六十五載的興衰沉浮,可真要我提筆落文時,才慨然發覺真是一部二十四史,不知從何說起。

我出生于1999年,正值戲曲大環境不甚景氣之時。戲曲工作者收入貧瘠,難以靠戲曲養家糊口,戲曲從業者們便不得不干起副業,以保證家庭的基本收入。我父親在那段時間也當過兩年的出租車司機。就在這個菊壇蕭瑟、疏淡芳香的時期,我出生了。有時我在想,不知天公生人是否有著特殊的意義?新生命的誕生與蕭瑟梨園似乎形成了一種微妙的反差,而其中又夾雜著千絲萬縷的羈絆。

這羈絆無處不體現。我出生后接受的傳統習俗——“誕生禮”“三朝洗兒”。按照蜀地民俗,新生兒的第一次沐浴要請一位能干的長輩來完成,寓意新生兒像這位長輩一樣能干、勤勞。而當時我外祖父母所想到的最能干的長輩,便是怹們的摯友、我父親的恩師藍光臨師爺的夫人賴茵師婆。后來聽長輩們說,當時師爺來到我家看到尚是嬰兒的我后,第一句話便說:“這又是一個小生頭子(頭子指雛形)!”這似乎又像是為我步入川劇事業埋下了伏筆。

步入二十一世紀初,萬象更新。我的父親、母親正值事業上升時期,工作繁忙。在我印象中,那段快樂的孩提時光我一直住在外祖父母家里。我的外祖父那時總會帶著我遛彎,怹喜歡負手而行,我便也跟著負手而行。外祖父在家里教我掃地,我嫌乏味,怹便教我念“狀而令乃求乃次、狀而令乃求乃次……(川劇中的鑼鼓經)”讓我踏拍而動、跟節而掃,乏味的掃地也變得有趣起來。有時外祖父會帶我在公園里散步,對著大樹吊嗓。日高蟬噪,我們的吊嗓方式就是對著樹上的蟬蟲大喊“不準叫”。后來回想起來,似乎幼年的種種都與川劇有著密切的聯系。

彼時,父親在我的印象中就像是一輛小汽車,一直奔忙于縱橫交錯的事業線上。那時我經常到劇場里去玩。看戲,無非就是站著看、坐著看。而幼年的我有一個特別的看戲方式,跑著看。劇院里的老師們我大都認識,因此我可以一會兒跑到后臺,一會兒又跑到二樓。彼時的父親已是在臺上熠熠生輝的演員,亦是手持步話機立于臺側的舞臺總監。幼年時雖尚未理解川劇藝術之美,但卻絲毫不影響父輩事業在我心中變得偉岸。

可能從那時起,想要從事川劇事業的種子已經悄然發芽了。2010年,因為一個看似偶然,實則必然的機緣巧合,我進入四川藝術職業學院學習川劇,正式和我的外祖父、父親成為了校友。我生在了一個好時代,外祖父學戲是因為“要上北京,要吃回鍋肉”。父親學戲是因為“走出大山,解決農村戶口”。而在我學戲的年代,生活早已是衣食無憂了。我學戲單純的是因為一番“愛”。是我對藝術的愛,對父輩事業的愛,更是我對家人的愛。

我剛剛學習川劇時,聽到最多的一個問題就是“你以后想不想超越你的爸爸?”,當時尚且懵懂的我真不知道該怎么回答這個問題。說是想超越,未免自大了,說是不想超越,又未免太無志向。時至今日我仍覺得這個問題無甚意義。就像王陽明先生與他的父親王華。王華曾一舉高中狀元,陽明卻兩次不第。但誰又能否認陽明公的不朽?誰又能蔑視父輩的偉岸呢?

六年坐科畢業,我正式進入了成都市川劇研究院實習、工作。這是我父輩都為之拋灑過血汗的地方。當我真正成為了一名川劇從事者,投身了川劇一線的工作后,便有了對川劇事業更多的理解。小時候,外祖父經常和我講到怹壯年時川劇的輝煌。那時候人們為看一場川劇愿意連夜排隊,川劇名角也受人追捧、受人愛戴。那時候外祖父經常領隊進入中南海,為鄧小平等國家領導人演出,受到諸多領導人的親自接見。而父親也時常給我講他為了養家去跑出租、商演,還因為商演質量挨過汽水瓶,可謂敗走麥城,狼狽不堪。可喜的是,最終父親在川劇界博得了大家的認可,如今可稱是行業佼佼者。我一家都受到川劇的孕育和滋養,也經歷了川劇的低谷與繁華。可以說,我們一家既是行業的當事人,亦為歷史的見證者。

一代人有一代人的使命。如今在黨的英明領導下,中國優秀傳統文化慢慢回歸了大家的視線。但眼下仍然有太多的難題亟待攻克,太多的傳統寶藏亟待搶救繼承。見證了過往,便更該奮發向前。

回首榮悴事,遂志再登程。

對? 話

M=現代藝術? F=王超? S=王裕仁

M:請問您的藝術啟蒙源自于誰?

F:源自我的父親。他是川劇業余愛好者,嗓子好、喜歡唱,但從來沒有上舞臺演出過,這或許是我父親心中一生的遺憾吧。他經常晚上睡覺前給我講劇里面的詩詞、教我唱腔,并鼓勵我去考當時的縣劇團。

M:您認為“家學”是什么?您將如何傳承?

F:我認為“家學”是家中長輩因為自己專業、愛好,生活中的言行潛移默化影響了下一代。生活在戲劇環境中受戲劇熏陶而愛上這一行,本身就是一種傳承。

M:您覺得孩子傳承了您身上的哪些品格?他與您最大的不同是什么?

F:勤奮好學,尊師重道。我們生活時代和環境不同。我所處的時代和環境讓我不能只考慮愛好,還是考慮生活,而他完全是因愛好而選擇了這個職業。

M:您覺得作為一個藝術家需要具備什么樣的特質,以及藝術對您“父親”這一角色有什么影響?

F:藝術家除了必須具備良好的個人條件、較高的悟性外還必須具備良好的道德修養和思想情操,正所謂德藝雙馨。作為父親、給孩子影響最大和印象最深的還是我自己的舞臺形象,各種各樣舞臺人物形象裕仁都看過,而且非常熟悉,甚至連臺詞唱腔都熟練,也因為藝術讓我們父子倆情感很深厚,有更多的語言溝通和交流。

M:在孩子成長過程中,最讓您印象深刻的一件事是什么?

F:我記得,兒子幾歲時參加2007年央視春晚演出現場直播表演變臉,為保證隨時上場演出他提前幾小時把臉譜貼在臉上等待,因為候場時間太長在后臺睡著了,監督喊一聲上場了,他馬上像大人一樣精神百倍去表演,一點不叫苦叫累。既讓我心痛又讓我欣慰。

M:在您的眼中,父親是什么樣子?

S:雖然外公外婆是家里最早一代川劇人,但他們在壯年就轉職幕后,遂在我印象中最早印下川劇光輝的就是父親在舞臺上的形象。時過境遷,記憶都已模糊了,但幼年時臺上父親閃耀著光芒的形象,仍似錯彩鏤金般刻在我心里。孩提時仰望舞臺,雖說對藝術的理解很淺顯,但對父輩的事業卻是一種真摯的向往。

M:面對如此優秀的父親,您是激勵更多還是壓力更多?

S:自我入戲校坐科始,某某之孫、某某之子的名頭便如光環也如緊箍一般懸于顱頂。我已記不清學戲時被問了多少次“是否要超越你父親?”的問題了。曾迷茫過,也狂妄過。近年也許是長大了,我認為這不是一種激勵,更不是一種壓力。我景仰也自豪父輩的成就,同時也鞭策著我作為后人前行之步伐。這就是我生命中的一部分,如花開枝蔓,萬物自然。

M:能否分享一些生活中您和父親之間有趣的、感動的故事?

S:記得我六七歲時,陪父親演出,父親當時演的是一出武小生的戲碼。武小生相對于文生戲技巧身段更為繁重,也更考驗體力。記得父親下場后,在后臺還未卸妝,汗衫濕透,疲態盡顯。又像自嘲又像玩笑地向我笑道:“裕兒啊,以后千萬不要搞這行啊!太累了!”此話一出,后臺的叔叔阿姨們皆是捧腹而笑。而我當時年幼,未解其義。如今想來,我還是步了父親的“后塵”了。

M:有什么想對過去和未來的自己說的話?

S:過去:裕兒,你很幸運,一路上幸遇多少長輩、師友扶持。雖也有重重關隘,相信難擋你少年意氣。

未來:王公子,希望無論何時,都莫失那半顆童心,永遠愛你的家人、愛你的事業,永遠愛著生活。

M:悠悠父愛,厚重如山。請把最想對父親說的話寫在這里吧!

S:爸,馬爾克斯說“一個人最初和父親相像之日,也就是他開始衰老之時。”而我的理解卻是,當人開始和父親相像時,代表著成熟的到來。而我近來愈覺此感頗深,想是我該要長大了吧。人說父親是兒子的一座山,我也努力成為下一座山吧!