左泊舟:也談與風(fēng)景的對(duì)話

畢業(yè)于四川美術(shù)學(xué)院油畫系,副教授,二級(jí)美術(shù)師,四川省美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,四川省政協(xié)書畫研究院油畫專委會(huì)委員,現(xiàn)任教于成都文理學(xué)院。2019年,油畫《戈壁之淚-小柴旦湖》獲第二屆四川藝術(shù)節(jié)四川文華獎(jiǎng)美術(shù)獎(jiǎng)優(yōu)秀作品

二十多年前開始,我逐漸舍去人物畫的創(chuàng)作,把主要精力放在風(fēng)景的創(chuàng)作上來。各種緣由,一是對(duì)那種主題人物畫創(chuàng)作興趣漸淡;二是畫人物得直面人物的靈魂,我覺得這樣心里太累,難以糾纏。而畫風(fēng)景,就顯得輕松和愉悅多了。

其實(shí),在繪畫上我是不太喜歡用風(fēng)景這個(gè)詞匯的,風(fēng)景一詞給人的感覺是偏向具體的、物質(zhì)化的,與畫者之間是有相對(duì)距離的。我個(gè)人更喜歡偏向用山水這個(gè)詞匯,這是符合“護(hù)著+性情”的一種表述;這或許跟我從小學(xué)習(xí)傳統(tǒng)山水畫有關(guān),前人的山水畫,相對(duì)于真山、真水來說,更是一種畫者性情的造景呈現(xiàn)。

自九零年代初誤進(jìn)油畫以來,自己便試圖在油畫中參入國(guó)畫意趣,然長(zhǎng)時(shí)間未能遂愿。后有機(jī)會(huì)閱讀到東山魁夷的《與風(fēng)景的對(duì)話》一書,心境豁然開朗,東山魁夷并非是面對(duì)著風(fēng)景作畫,而是與風(fēng)景對(duì)話。他說:“從一株野草也可以看到大自然的生命,敏感地掌握自然的微妙之處……我畫的是作為人類心靈象征的風(fēng)景,風(fēng)景本義就是闡明人的心靈……從此以后,在我邂逅的風(fēng)景中,我仿佛聽見同我的心相連的大自然的氣息,大自然的勃?jiǎng)印!蔽以噲D將這些感受再同黃賓虹先生所講的“登山臨水”到“坐望苦不足”,再到“山水我所有”至“三思而后行”參揉起來,冥思苦想,似乎尋找到了自己與風(fēng)景對(duì)話的契機(jī)。

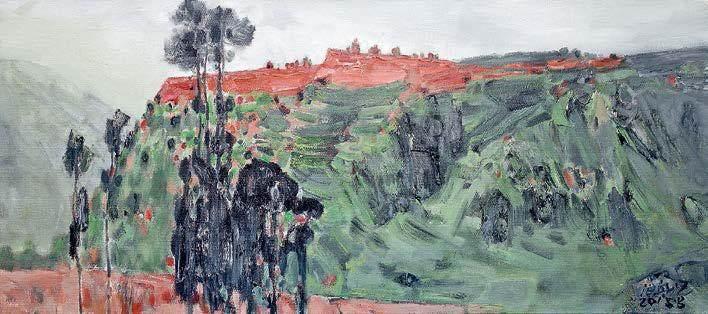

《滇北行記》《微雪已成煙》這兩幅畫皆成于二零一八年,《滇北行記》是自己行游于云南曲靖至東川途中所見。滇北、滇東北一帶,多紅色土壤,山坡、路邊多生長(zhǎng)高而細(xì)瘦的桉樹,橫線、豎線的排列,形式感極強(qiáng);在畫面中,我強(qiáng)化了這種關(guān)系的表達(dá),輔以點(diǎn)、塊的筆觸,增強(qiáng)畫面的節(jié)奏韻律;而色彩處理,盡量以墨色、灰綠來襯托那堅(jiān)毅、溫暖的赤紅。而《微雪已成煙》表現(xiàn)的是川西山中的一場(chǎng)初雪映象,以墨分五彩的塊面和線條來編織煙嵐雪霽之象,墨色無(wú)多盡暢然。

與風(fēng)景的對(duì)話,不是物與我的交流,而是如黃賓虹先生所說,當(dāng)是與山川為師友,亦是自然靈性與心靈的交流。