曾翔的書法觀念及“吼書”對當代書法創作的思考

摘要:作為當代書法領域的一線創作者,曾翔以其狂放豪邁的性格和隨性疏放的“吼書”引起極大爭議。本文通過剖析曾翔“拙多于巧”的臨摹創作觀念,繼而尋繹“吼書”創作的動機緣由,并對當代書法發展有何影響進行理性思考。

關鍵詞:曾翔;當代書法;吼書

近幾年,曾翔因他的“吼書”為人熟知,不僅書法“圈內人”對此眾說紛紜,曾翔還成為普通百姓茶余飯后談論的話題,很多對書法并無了解的人在看完曾先生的“吼書”視頻后,對書法這門傳統藝術的印象,可能有了天翻地覆的變化。相信不論是誰,觀看曾翔的“吼書”視頻,總會被他夸張的藝術表現形式震撼。由此,曾翔成為一個備受爭議的書家。褒獎者以現代書法和現代藝術表現形式的角度,感嘆曾翔的創造力和令人驚奇的個性表現方式,而貶抑者則認為他挑戰了傳統書法的優雅表現方式,是一種“造作”的、博人眼球的行為,因此他被視為當代“丑書”的代表人物。

筆者認為,曾翔既是當代書法領域的一線創作者,又是書法藝術探索的典型代表,他對字法、線條、章法以及墨法的把控非常到位,特別是在創造性臨摹上獨樹一幟。他平時的傳統書寫又有別于“吼書”,呈現了寧靜淡遠的風格特征。“吼書”是其內在心境孕育的情感波濤,這其中有怎樣的聯系呢?

一、傳統臨古,以意寫形——傳統書法的繼承與演繹

區別于傳統書家一絲不茍的臨摹,曾翔的臨古更接近一種精神活動,字背后的文化和心性是超越了形而下的支配因素。最顯見的是佛門書法,如八大山人、弘一法師等,他們的書法是實實在在地從內心生發出來的,寫出了他們的向往與佛門的精神,是字與人的信仰的統一。

曾翔提倡建立“大傳統”與“縱深學習”的臨摹觀念,打破五體與碑帖的界限,尋源理脈,感性體悟,理性總結,在對書法“理”的認識下把它們組織通融在一起。

就臨摹而言,廣博和專精不可偏廢。曾翔時刻保持著一種新鮮和敏銳,鐘繇、二王、顏真卿、蘇軾、米芾、趙孟頫、楊維楨等人的作品,在他筆下生發出全新的感覺,外形不相像但氣韻接近。臨摹無外乎兩種,實臨與意臨,實臨求“像”,意臨求“不像”。“像”是基礎但不是標準,“像”之后的“不像”顯示了一種難能可貴的能力,是創造性的臨摹。傳統是提供營養的寶庫,不能全是“逆來順受”“斤斤計較”,否則就沒有了自我。曾翔的習慣是嘗試基于一個碑帖自然產生無限可能,所以他有時候“知法犯法”,臨習作品與原作貌離而神合。

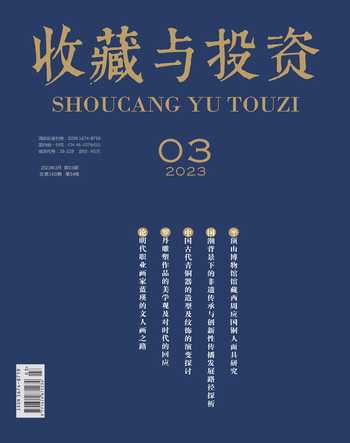

曾翔于2019年臨鐘繇《薦季直表》(圖1),章法安排上,字與字之間距離較近,將原有的空靈布局,轉變為緊實茂密。結體相較原作更為疏朗寬博,字勢橫向開張,飽含隸意,結體法度不像原作工整,卻別有一番意趣。

“凡書要拙多于巧,近世少年做字,如新婦子梳妝,百種點綴,終無烈婦態也。”黃庭堅關于巧拙的品評可以被視為曾翔創作的核心理念。“古質而今妍”的時代審美造就了當下重技法輕內涵的創作環境,如何以媚取巧,筆法炫技成為書家們爭相鉆研的方向。曾翔的藝術觀念與主流審美有所出入,他提出以線寫形、以線寫神是中國筆墨藝術的核心。中國書法直接超越了形的描繪而進入線條的抽象世界,所以線條所要包含的內容必然更寬廣、更深遠,要通過一根線把書法家對外界的認知和他的個人本身全部反映出來。線條不能簡單地以美丑作區分,好的線條強調質感,高級的質感注重自然平和,巧媚的線條往往是刻意而為。這根線是律動的,是被賦予了情感的,是有生命的,這種個人認知與心性的融入才是這根線的核心屬性,也是書家畢生的追求。

二、魏晉精神以聲馭筆——吼書實驗與表演

曾翔的“吼書”有爭議的地方主要在于,他的創作表現方式和創作結果是否屬于正統書法藝術?是否值得大眾借鑒學習?這可以從兩個角度去分析,一是他創作的過程,即看似瘋癲的創作方式;二是最終所展現的作品。

20世紀80年代興起的“現代書法”,以西方的視覺藝術來改良中國的書法藝術,在用筆、表現手法、創作思路和藝術風格等方面不同于傳統書法,整體來說現代書法更注重情感的宣泄與表達,以及尋找和創造新的視覺體驗。從這個角度來說,筆者認為曾翔注重表達感情的吼叫行為無可厚非。

其實邊吼叫邊寫字這樣看似瘋癲的行為并不是曾翔獨創,已有古人實踐過,如唐代懷素“忽而絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字”;楊凝式“似若發狂,行筆揮灑,且吟且書,筆與神會。書其壁盡方罷,略無倦意之色”;當代日本書壇井上有一(以用如椽大筆寫字著稱)的書法作品,這些都說明曾翔的吼叫行為并不算是特立獨行的滑稽表演。但是,從大眾審美的角度,吼書行為并不容易被接受。傳統的書法創作方式,主要是在書齋斗室中獨自書寫,體面一些的還有書童在旁幫助研墨抻紙。一群書友偶爾在雅居樓閣里,一起揮毫,古稱雅集,今稱筆會。有的人習慣書寫時安安靜靜,言不出口,氣不盈息。當然,也有人寫到痛快處喜歡吼一兩聲,特別是酒后作書。曾翔的吼叫行為完全可以稱得上是非常個性的行為。要注意的是,書法創作最終以作品的完成為目的,是線條藝術的展現形式,是紙上濃淡干枯的墨跡變化,而非張牙舞爪的過程。古往今來的大師名家盡管性情各異,書風迥然,然而后輩觀摩學習的仍是他們留下的絹紙信箋。縱觀歷史,懷素、楊凝式等人留下的都是經典的書法作品,而不是吼叫的行為,所以就書法藝術而言,更重要的還是作品而不是創作過程。相對于創作時的“瘋癲”行為,“瘋癲”之后產生的作品是否被大眾所接受才更為關鍵。有著深厚功力支撐的曾翔想開拓漢字書寫的新路子不是不可,其“吼書”過程較于創作的成品更容易引人注意。“吼書”更近于一種肢體上的情感宣泄,重過程而輕結果,重狂吼嘶鳴而輕書法作品的成型,實質是一種行為藝術。

另外,曾翔通過“吼書”展現的作品,并不符合傳統書法的審美。從古代流傳下來的優秀作品,雖然大多融入了書家書寫時的情感,但仍以“中和”的審美為基礎,這意味著大多數優秀的作品需要被大眾審美所接受。當然,從古至今流傳下來的經典書法,不僅有《蘭亭序》《曹全碑》《自敘帖》這樣中和審美、易為大眾接受的作品,也有金農的“漆書”、鄭板橋的“六分半書”這樣富有個性的書風存在。值得注意的是,符合大眾審美的書法作品數量比具有個性書風的作品更多,在各個時代都更容易被大家接受,王羲之、顏真卿這樣的書家相較于金農、八大山人這樣的個性書家也更易被大眾接受,不然也不會產生“顛張醉素”“楊瘋子”這樣的稱號。這樣富有個性的書家及他們的個性作品在當時也并不是立刻就被廣泛接受的,很多都經歷了歲月的洗禮,經過了不同審美標準的考驗,才得以流傳。藝術雖然源于生活,但也需要被百姓所接受才有一定的意義。

三、對當代書法創作的思考

從實際意義來看,曾翔先生的“吼書”及其作品,除了難以被大眾認可之外,更容易對書法這門傳統文化的傳播產生一些偏頗的影響。筆者認為,曾翔的“吼書”行為就情感宣泄這方面對于小眾來說有一定借鑒意義。但整體來說,“吼書”還是不被大眾廣泛借鑒的,至少可以說,是不容易被大家借鑒的。吸收得好,可以對自己有啟發;吸收不好,則容易誤入歧途。這是因為書法藝術的表現是以“漢字”為基礎的,任何表現形式都需要以漢字為依托。這就意味著,無論是以“中和”為主要審美方向的“傳統書法”,還是更注重視覺效果及情感表現的“現代書法”,要想寫好,都需要有深厚的書寫功底支撐。縱觀曾翔數十年的創作道路,其臨池功底不可謂不深。他早期曾在臨摹帖學經典上下過極大的工夫,這樣的臨池使他熟練地掌握了帖學經典的結字規律,練就了極好的筆性和線質。觀其書法作品不難看出,字法清楚,行氣通暢,意趣盎然。這些都充分體現了曾翔對傳統書法形態的領悟和駕控能力。曾翔在訪談中曾表示,他的書法也要在傳統基礎上用當代人的眼光、站在當代人的立場上去感知傳統、認知傳統、與時俱進,這都體現了“扎根傳統”的重要性。不得不承認,當代人的學識素養難與古人比肩,筆法技巧也有所欠缺。像曾翔這樣傳統文化功底深厚的書法家為數有限,普通人若沒有嚴謹的技法練習作支撐,單純模仿其“吼書”行為,無異于舍本逐末,很容易將本應建立在臨摹基礎上的“創作”變為“創造”,這無疑會誤入歧途,這對書法藝術的繼承與發揚有百害而無一利。

書法創作是學識素養與書寫的有機統一,強調情感抒發的同時又不能脫離筆法、結體、墨法、章法的基本規律。也許有人會說,曾翔展現的是現代書法,其實無論是傳統書法,還是所謂的現代書法,既然名稱上都帶有“書法”二字,既然還屬于中國本土的書法藝術,那么就必須要符合中國書法一以貫之的基本審美要求,就必須要注重中國書法特殊的文化品質與品性。值得反思的是,曾翔的行為書法創作雖然顯得邪魅狷介,帶有一定的表演成分,但客觀來說,這又有一定的意義,為當今滯澀難行的書法探究道路提供了可借鑒的文本。書法的可能性究竟是什么,書法的突破點在何方?這些問題都需要通過不斷的實踐來求證。這點上,曾翔為我們的書法拓展增添了一個難能可貴的個性案例。

作者簡介

楊玉鋆,男,漢族,山西長治人,碩士,研究方向為書法藝術。

參考文獻

[1]胡抗美.他本楚狂人—曾翔書法性格[J].中國書畫,2013(2):197-198,204.

[2]肖鑫.只奇不神的當代書法奇觀—從曾翔揮毫視頻的熱議談起[J].山東藝術,2016(5):66-73.

[3]佚名.曾翔書法展凸顯藝術存在特色[J].大眾書法,2016(1):64.

[4]陸明君.會“玩”的曾翔[J].中國書畫,2010(2):94-97.