“雙減”視闕下校館合作可持續發展模式探討

劉焱鴻 林汝晴 徐喜娜

“雙減”政策不僅是我國教育理念的重大變革,也是對我國教育生態的重大調整。學校與博物館教育活動的深入融合,使雙方資源得到深度整合并提升為科學系統的協作網絡,適應學校教育保質提優的更高要求。

隨著教育體制的完善,我國對學校與博物館教育活動的相關研究逐漸增多,學校教育研究者積極討論各學科建制與兩者合作的實踐途徑,博物館教育工作者在實踐經驗基礎上提出關于兩者合作的意見與建議。[1]雖然學界對學校與博物館教育活動的研究已取得一定成果,但對以學校為主體的“校館合作”,特別是素質教育理念下歷史學科教育聯結博物館教育研究還存在很多不足,在發展模式、實踐路徑等重要問題上仍缺乏足夠討論。

本文以珠三角地區為例,針對校館合作模式提出可持續發展模式,即以學校為教育主體,以開發利用全方位、多形式的教育資源為前提,聯結博物館與學生群體,發揮場所、師資與外部條件等優勢,生成多元的、豐富的、具有特色的校本課程資源。

一、從館校合作到校館合作:教育主體的應然選擇及實踐導向

《關于利用博物館資源開展中小學教育教學的意見》提出發揮博物館的育人功能,促進博物館資源融入教育體系,提升中小學生利用博物館學習的效果。[2]近年來,博物館的教育功能被提升為三大功能之首,場館成為非正式學習的重要場所,然而在教育主體選擇上,相比起“館校合作”的社會教育屬性傾向,“校館合作”強調學校教育的主動作為,選擇場館作為教育輔佐的有效手段,也具有更嚴格的教育自覺意識。

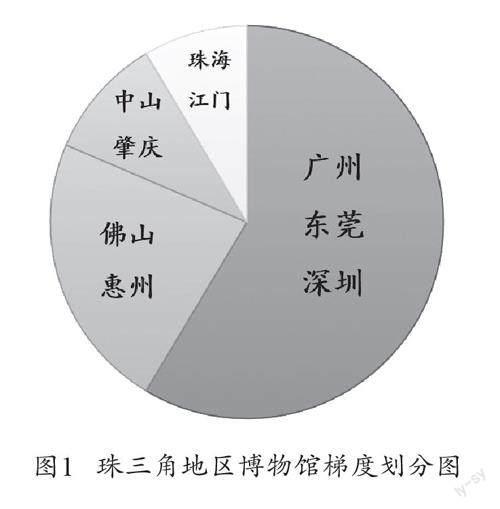

就本文實踐調查的珠三角地區,選取具有區域特色的三大主題:海上絲綢之路、歷史名人和地方特色非遺,以博物館資源開發程度、校館合作深度與效果維度三項標準,將各類博物館劃分為四大梯度(圖1)。課題團隊以此梯度調研了粵港澳大灣區進行校館合作的76所中學與相關博物館,通過問卷調查獲取學校、教師、家長以及博物館人員對校館合作的認識與看法。從數據整體分析得出,各個層面的反饋相差很大,信息不平衡情況比較突出,以學校為教育主體開展校館合作極有必要。

圖1 ? 珠三角地區博物館梯度劃分圖

二、從被動接納到主動作為:校館合作模式進程的問題與應對策略

(一)校館合作面臨的現狀與問題

在現實教育中,學校主動發起的教育實踐行為是調動多方力量,以學校為執行主體,面向學生群體,聯結場館教育進行多樣性的教學嘗試。但事實上數據顯示實踐工作仍未把握到位:學生沒有參與過校館合作相關活動,老師對當地校館合作情況不了解。盡管如此,很多師生在不了解且從未參與過校館合作的情況下,都對校館合作給予充分肯定,說明校館合作未來有較好的發展前景及空間。

當前,校館合作呈現多元發展趨勢,近年來校館合作形式也在逐步轉型升級。盡管如此,在校館合作過程中普遍存在學校、學生、博物館三方聯動不足的缺憾,自上而下的制度供給和簡單的行政驅動為校館合作打開了第一扇門,卻未能構建出緊密的教育共同體——對博物館教育的價值認同仍主要停留在博物館的話語體系之中,尚未真正融入學校教育,而共同體構建的阻滯則反映為整體教育資源供給的零散和低效。

(二)校館合作模式的多樣選擇對歷史課程教學的實踐要求

基于珠三角地區中學歷史教學與博物館資源的區域差異、學校文化建設差異以及課程資源,整體融合都會出現不同的建設需求,應存在校館合作的靈活多樣性。實施校館合作可持續發展模式,既有學校探索基于真實情景的學習,也有長期機制建設與課程資源建設協議,體現了中學歷史教學實踐的獨到要求。

1.凸顯學生主體地位,推動教學角色轉變

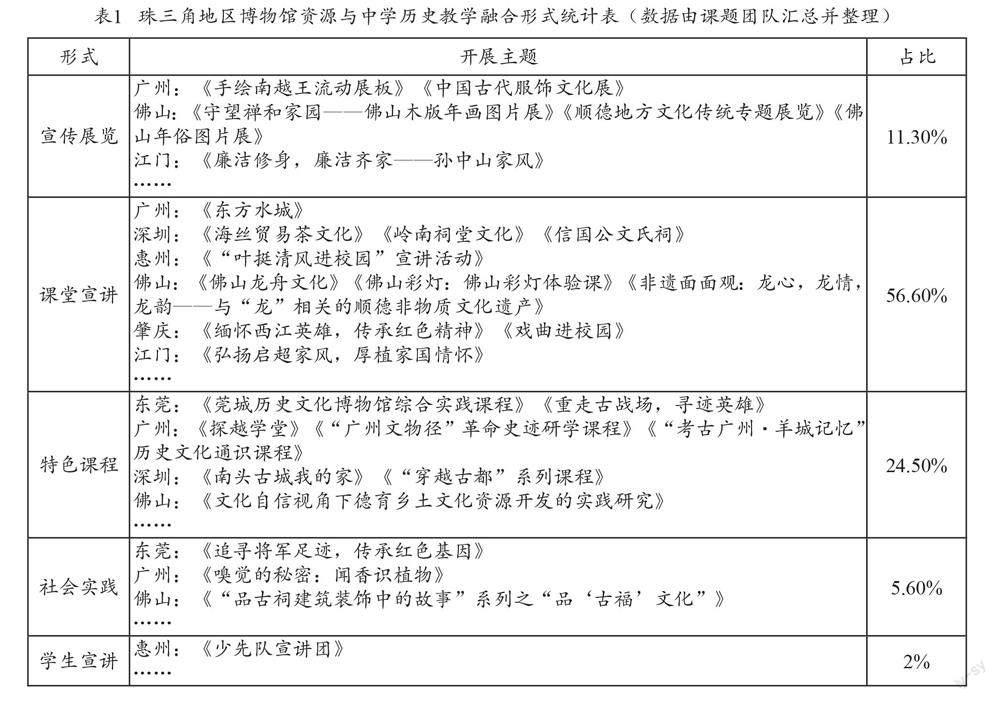

通過對珠三角地區調查所得的數據統計,校館合作形式一般劃分為:宣傳展覽、課堂宣教、特色課程、社會實踐、學生宣講五種(表1)。

課堂宣教和宣傳展覽占比大,是普遍的合作形式,但內容簡單,僅僅是單次的交流活動,前期對學生需求了解少,過程中學生處于較為被動的學習狀態,后期缺乏對學生反饋的重視。而學生參與度高的三種主要形式:特色課程、社會實踐及學生宣講,需要校館雙方對學生需求做深入了解后,通過長期有效的合作才能得以開展。因此,亟待探索促進校館深度融合的合作模式,以更好凸顯學生主體地位,推動教學角色轉變。

在聯動過程中,學校與博物館將搭建學習平臺,包括但不限于構建校館合作校本課程、建立學生自主學習小組、開展博物館志愿講解活動等形式,如廣東省實驗中學與南漢二陵博物館合作打造考古廣州·羊城記憶通識課程等專題課程,構建了基于真實情景的校館合作資源體系。在校館合作可持續發展模式中,學生在老師的帶領下,積極探索思考,充分發揮能動性,主體地位得到凸顯。并且,校館雙方建立正向激勵機制,在活動前、中、后期,以不同形式鼓勵學生主動參與,學生自主學習的良性循環得到良好構建。學生也可通過三方所建立的反饋機制,向校館雙方提出活動中的不足及建議,三者形成各得其宜的合作機制。

2.提高資源活化水平,厚植鄉土歷史情懷

校館合作可持續發展模式,旨在通過活化歷史文化資源,將博物館歷史文化資源與鄉土歷史文化資源相結合,厚植學生鄉土情懷。針對學生缺乏鄉土情懷涵養的現狀,校館合作可持續發展模式聚焦于區域特色博物館,通過前期校館雙方資源對接,尋找中學歷史課程和博物館鄉土歷史文化資源的結合點,開發具有鄉土歷史文化特色的相關課程,如東莞虎門中學與鴉片戰爭博物館深耕鄉土資源,實現鄉土教育資源高效組合配置,舉行“重走古戰場、尋跡英雄”等研學活動。學生借助活動平臺,別開生面地學習鄉土歷史文化知識,感受鄉土歷史文化魅力。讓中學歷史校本課程以多元的方式、歷史的情境,呈現在學生眼前,充分發揮歷史文化資源的育人功能,厚植學生鄉土情懷。

三、“雙減”視闕下校館合作可持續模式在中學歷史教學中的構建與應用

(一)有機聯動,促進學校、博物館與學生多主體合作

“雙減”政策著眼建設高質量教育體系,強化學校育人主體地位,切實提升學校育人水平,構建良好的教育生態。出于對優質教育資源的巨大需求,深化教育資源供給側改革迫在眉睫。

有機聯動主要涉及三大要素:一是回應,既回應學習者的需求和興趣,也回應社會和文化的關注;二是協調,關注協調校館內部系統和外部環境;三是連結,既連結博物館、學生與學校等不同主體,也連結正式教育與非正式教育,連結基礎教育與終身教育。校方和博物館的重視度與三方聯動效果密切相關,在重視度提升的情況下,雙方的資源整合工作也應有序開展。于學校而言,應根據發展階段與教學方向,進行學校教學資源整合,為三方有機融合做準備;于博物館而言,應將館內資源進行歸納整理,建立應用型博物館資源數據庫。

(二)有機融合,培訓與資源雙重整合

“雙減”政策對教育質量提出挑戰,學校應積極應對。學校教育質量是一個由多要素構成的復合系統,涉及教育宗旨、系統結構以及教育結果等,但在所有影響教育質量的要素中,學校的課程設置與各門課程的內涵,是重要的前提;師資水平及教學方式,則是影響學校教育質量的直接因素。

可持續發展模式提出可融性校館匹配機制,該機制首先遵循就近原則,綜合考量校館規模、生源水平、教學需求等多方因素,以提升效率、深化交流,建立長效合作機制,最終實現校館匹配最優化。

校館“強合作”的順利開展離不開校館人員的共同協作。開展聯合培訓工作,旨在為校館人員提供聯動、對接契機的同時納入社會力量。培訓開展過程中,校館資源得到有機融合,教師與博物館人員有效對接,各得其宜,優勢更加明晰。為達到更充足的教學效果,建議將教師、博物館人員參與資源開發納入績效評定考核,真正調動其參與資源建設的積極性。此外,可以充分利用社會力量,建立志愿者招募和考核機制,搭建流動的體系外環。篩選對歷史教育感興趣的大學生、社區成員、家長等多類角色,參與到學習資源推廣和實踐的事業中,充分擴大資源體系的影響力。

(三)有機生成,實踐與理論課程相輔

“雙減”政策出臺后,博物館更自然地進入學校視野之中。隨著社會和教育需求的發展,博物館的社會教育功能從“滿足好奇興趣”升級為“學科體驗學習”。建立“對接課標又區別課堂”的特色課程,是校館合作的首要任務。

校館合作可持續發展模式利用歸納分類后的校館資源深度融合,生成系統化的校館課程體系。按體系可劃分為兩類:實踐性課程、理論性課程。

實踐性課程旨在創設豐富的情境體驗,讓學生在實踐的過程中體驗歷史交互,感受文化深遠。同時亦可體現鄉土文化特色,激發學生的參與性,讓學生體會探究式、互動式學習的魅力。可利用與博物館相鄰的地利之便,把“延時課”開設在博物館里。與此同時,博物館也應組織團隊主動走進學校,帶領學生進行體驗式學習。利用“延時”,借力博物館獨特的場館空間和豐富的文物資源,加強校館合作,拓展學習空間,有設計、有課時,創設學習情境,讓學習更沉浸、更聚焦。

理論性課程旨在以厚植學生鄉土情懷,培養學生大歷史觀為出發點,本質是借助博物館資源,填補學校在歷史教學中的空白,豐富學生歷史文化知識,如校館雙方聯合舉辦相關歷史賽事、專家講座等都是理論性課程的重要形式。

四、結語

“雙減”政策落地后,釋放出對優質教育資源的巨大需求,而通過校館合作這一重要形式,能夠將我國博物館多年積累的非正式學習資源輸送到學校,形成資源良性交流、社會共同參與的大教育生態。本文基于“雙減”政策視闕,對校館合作可持續發展模式在中學歷史教學中的新發展與路徑進行初步探究,促使學校、學生、博物館三方互聯互通,資源共享、優勢互補,以期促進中學生大歷史觀的培養與發展,完善校館合作可持續發展模式在中學歷史教學中的構建與應用。

【注釋】

[1]正文當中“學校與博物館教育活動的相關研究”所提及到的相關研究,參見丁福利《博物館教育的一個新使命和新機遇——關于博物館配合學校素質教育的初步思考》、馬偉麗《博物館公共教育之館校合作研究》、王若谷《學校與博物館合作開展教育活動研究》、盧紅月《學校美術教育與博物館教育合作的研究》、宋嫻《中國學校與博物館的合作機制研究》、王樂《館校合作研究——基于中英比較的視角》。

[2]國家文物局、教育部:《關于利用博物館資源開展中小學教育教學的意見》,2020年10月12日,http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201509/t20150915_208161.html,瀏覽日期2022年10月6日。