基于信息科技的跨學科主題校本課程設計研究

劉敏聰 劉鵬飛 鄭婭峰 傅騫

摘 要:跨學科主題校本課程是以真實問題為載體、聚焦核心素養發展的一種學習內容,主題是多學科內容組織的形式,能夠發揮課程協同育人的功能。義務教育信息科技課程是學生認識數字化信息社會的一扇門,具有基礎性、實踐性和綜合性,能夠全面支持跨學科主題學習的不同形式和多個環節,促進學生信息科技核心素養、跨學科素養尤其是問題解決能力的提升。因此,基于信息科技的跨學科主題校本課程設計,本文提出了四條導向性原則——采用真實問題的情境導向、面向成果產出的實踐導向、體現文化傳承的價值導向、支持自主可控的發展導向,并根據成果形式將課程分為科學探究、工程實踐和社會調查三大類,總結了信息科技在每一類主題活動中的應用體現,歸納了對應課程的基本設計流程,并輔以課程活動案例加以說明,從而為信息科技跨學科主題校本課程設計提供參考。

關鍵詞:信息科技;跨學科主題;校本課程設計

中圖分類號:G4文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2023)02-0054-08

一、問題的提出

2022年4月,教育部印發了《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》,課程方案首次將信息科技從綜合實踐課程中獨立出來,信息科技課程被正式納入到義務教育課程體系當中。《義務教育課程方案(2022年版)》明確提出“開展跨學科主題教學,強化課程協同育人功能”,要求各學科課程原則上要用不少于10%的課時設計跨學科主題學習活動[1]。從與其他學科的整合來看,信息科技因其強大而豐富的工具屬性備受青睞。從學科內部來看,中小學信息科技學科由數據、算法、網絡、信息處理、信息安全與人工智能這六條邏輯主線串起來的內容模塊能夠基本建構學生對當今數字化信息社會的認識,對應的跨學科主題也可以體現對學生計算思維、探究實踐、物化創新、信息社會責任、科技人文素養等核心素養的培養[2]。因此,無論從學科育人的必要性還是課程建設的完備性來講,信息科技跨學科學習都無疑是重點內容。跨學科學習一般時間周期較長,投入人力、物力較多,因此中小學多采用校本課程的方式開展。校本課程是以學校教師為開發主體的課程形態,發揮著實施核心素養教育、開展個性化學習、促進教師發展、打造校園文化的重要作用。信息科技教育發展初期,不僅依賴國家課程、地方課程給予規范和指導,還需要一線教師積極投入到校本課程開發中,加強課程的綜合性、實踐性、多元化、特色化建設。

二、跨學科主題學習的內涵

(一)跨學科學習與跨學科主題學習

跨學科學習是相對于傳統的分科教學而言的。分科教學有利于學生學習并掌握每個學科的知識邏輯體系,但是真實世界中的很多問題卻需要不同學科的聯動應用來解決,尤其在知識呈指數增長的現代社會,知識只有在綜合的應用情境中才能夠被理解、活化和內化。朱莉·湯普森·克萊恩(Julie Thompson Klein)[3]認為跨學科學習是學習者創造性地聯結某一個主題的多個學科知識,對主題屬性進行多維整合的過程;莫里森·賈尼斯·S (Morrison Janice S)等人[4]認為跨學科學習是為了跨越單一學科的界限,將重心放在特定問題上,對問題有新的、更廣泛的視角,對復雜問題間的相互關系有更深的理解;張華[5]認為跨學科學習是整合兩種或兩種以上學科的觀念、方法和思維方式以解決真實問題、產生跨學科理解的課程與教學取向。雖然國內外學者表達觀點有所不同,但對跨學科學習的理解存在很多共通之處。跨學科學習從教育目標看,以培養跨學科核心素養和高階思維能力為主要目標;從學習內容看,以真實問題情境為出發點,注重學習活動的統整性,強調對跨學科的理解與意義建構;從學習過程看,強調以學生為中心,注重實踐性、探究性、協作性和開放性;從評價方式看,主張多元評價以及技術支持的評價方式,評價要回歸到檢驗教育目標是否達成。

活動主題是跨學科學習的著力點。根據跨學科的程度,主要有所涉學科一主多輔、多學科平行參與、圍繞任務的學科交叉三種跨學科學習方式[6],而組織這些學科的共同著力點就是主題。任學寶[7]辨析了“跨學科教學”和“主題教學”這兩個概念,并指出“跨學科主題教學”兼顧學科視角的跨學科性與教學模式的主題統籌性,體現了回歸真實生活的價值取向。主題是多學科內容組織的形式,在跨學科整合中發揮著導向性、凝聚性和統領性的作用。基于主題的跨學科學習,能夠將學習置于真實的問題情境中,明確靶心問題與外圍問題,由此建立由不同學科構成的知識與能力網絡。這種網絡結構不僅能夠體現由學科核心概念和跨學科核心概念統攝的概念層級,而且能夠促進深度學習和運用遷移,充分體現學生核心素養的培養要求。

(二)跨學科主題校本課程開發與實踐——以信息科技為例

近年來,我國日益重視跨學科主題的學習,倡導實施的學段也體現了下移趨勢。2017年發布的《普通高中課程方案》提出“關注學科間的聯系與整合”[8],2022年發布的《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》對跨學科主題學習提出總體要求,各學科課程標準將跨學科學習作為綜合實踐領域的重要活動,通過主題式學習、項目式學習等方式開展,信息科技新課標更是為每個年段的學習內容都規劃了特定的跨學科主題。在實際開展過程中,“一主多輔”的跨學科學習方式較為常見,該方式在一定程度上能夠降低各學科教師分別執教的難度,此外還可以通過跨學科的思維方式,突破傳統教學中長期存在的難題,如歷史跨學科主題學習可以有效解決傳統歷史教學缺乏實踐性和綜合性的問題[9],地理跨學科主題學習可以充分利用特色鄉土地理、人文資源,讓學生走向自然、深入社會[10]。

信息科技作為一種實用性學科,被應用于學習、生產、生活的方方面面,在跨學科主題學習中廣泛存在,而且以多媒體、大數據、物聯網、人工智能等為代表的現代信息科技的引入更能彰顯時代特征。信息科技一方面可以為各個學科的文字、圖片、聲音、多媒體視頻、交互式電子白板等作品制作與呈現提供技術支持,另一方面可以通過數據處理、軟硬件編程、3D建模、原型物化、虛擬仿真等手段,解決復雜多樣的現實問題。因此,以信息科技主導的跨學科主題學習在中小學的學科凝聚力、方法適應性和情境延展性方面有很強的優勢。一些教育工作者從不同角度對信息科技跨學科學習開展研究:萬昆[11]提出信息科技跨學科學習設計的基本要素,并沿著目標—任務—過程—評價的路徑提出對應的實現策略;于曉雅[12]以“設計制作智能井蓋防丟器項目”為例,介紹了從關注創意物化到關注系統化問題解決的信息科技課程進階路徑;潘春波等人[13]以“龍舟特色”校本課程為例,利用信息技術、科學、數學等多個學科知識與技能,探索了將中國傳統優秀文化與學校教育相結合的“D-C-STEAM”項目課程設計框架。不過這些研究多集中在項目式等通用教學教法設計、具體的跨學科校本課程體系設計或跨學科主題教學實踐上,而對不同內容載體或成果形式的課程分類設計討論較少。

三、課程設計的導向

基于信息科技的跨學科主題校本課程既要體現跨學科主題學習的一般特征,又要具有信息科技學科的獨特性。基于該理念,本研究提出此類課程設計的四個導向:真實問題激趣的情境導向,面向成果產出的實踐導向,體現文化傳承的價值導向,支持自主可控的發展導向。圖 1建構了課程設計導向的模型圖,四個扇形區域構成四個導向,每個導向包括內層扇形和外層扇形兩部分內容,內層扇形表示跨學科主題學習的一般特征,外層扇形表示信息科技特有屬性,從而達成“一般性與獨特性的內在統一”。

(一)真實問題激趣的情境導向

信息科技新課標倡導真實性學習,主張創設真實的情境,以真實問題或任務驅動學生的學習。各個學科的發展都離不開信息科技的催化作用,信息科技不僅可以作為情境內容本體展示其歷史和發展,還可以作為情境內容載體,通過教具制作、多媒體制作等手段來呈現問題情境。借助信息科技創設的真實問題情境比傳統教學模式下的情境更加生動鮮活,更能調動學生的多種感官參與學習和互動,從而提高學生的學習效果。

(二)面向成果產出的實踐導向

實踐性是跨學科學習的核心特征之一,實踐成果既包括觀點、方案、報告等理念性成果,也包括積木搭建、3D打印等各類形式制品的物化性成果。信息科技是將理念成果創意物化的重要手段之一,通過綜合實踐,對知識與技能進行理解、整合和應用,設計、制作、測試并優化創意作品,從而發展創新思維、實踐能力和物化能力。信息科技同時也是創意成果面向公眾分享所依賴的技術手段。

(三)體現文化傳承的價值導向

文化傳承是信息社會責任的一部分,信息科技是文化理解、表達、傳播、創新的重要工具,它既可以讓我們回望中華民族璀璨的歷史文明,又可以向我們展示當代中國勢不可擋的科技崛起之姿,還可以帶我們暢想未來中國的創新發展。在一定程度上,信息科技塑造了我們的文化環境,尤其在全球化背景下,在跨學科課程中融入優秀的文化基因,有助于學生更好地應對多元文化沖擊,傳承與發展優秀傳統文化,并增強個人的文化自信。

(四)支持自主可控的發展導向

信息時代離不開對信息網絡環境的應用,在網絡環境中保護信息安全尤為重要,而信息安全的本質是自主可控[14]。“自主可控”一詞在信息科技新課標中共出現了26次,足見國家對自主可控的重視。因此,要從案例學習和技術應用兩方面加強引導,讓學生充分認識自主可控的意義與價值,發展科技自主創新的信念與能力。

四、課程設計流程及案例分析

本研究根據課程的成果形式,將基于信息科技的跨學科主題校本課程分為科學探究類、工程實踐類和社會調查類三大類別。

(一)科學探究類跨學科主題課程

信息科技課程是一門“科”與“技”并重的綜合性課程,結合科學學科新課標對“探究實踐”核心素養的界定,借助信息科技手段開展數字化科學探究,將探究與實踐融為一體,有助于培養學生的科學興趣,加強學生對科學概念、科學思想的理解、體驗與實踐,促進深度學習的發生。探究是一個發現問題并尋求問題解決之法的過程,科學探究過程一般包含四大元素:問題、證據、解釋和交流[15],信息科技可以作為獲取數據、解釋證據和交流展示的手段,以教學內容、教學設備、教學環境、輔助工具等形式出現[16],支持科學探究的多個環節的開展與管理。例如,運用虛擬仿真環境開展科學探究實驗,運用互聯網檢索科學問題的背景信息,利用物聯網技術關聯多個物體并獲取相關信息,利用辦公軟件處理實驗數據并形成實驗報告,使用思維導圖、協作學習工具之類的認知工具開展學習等。

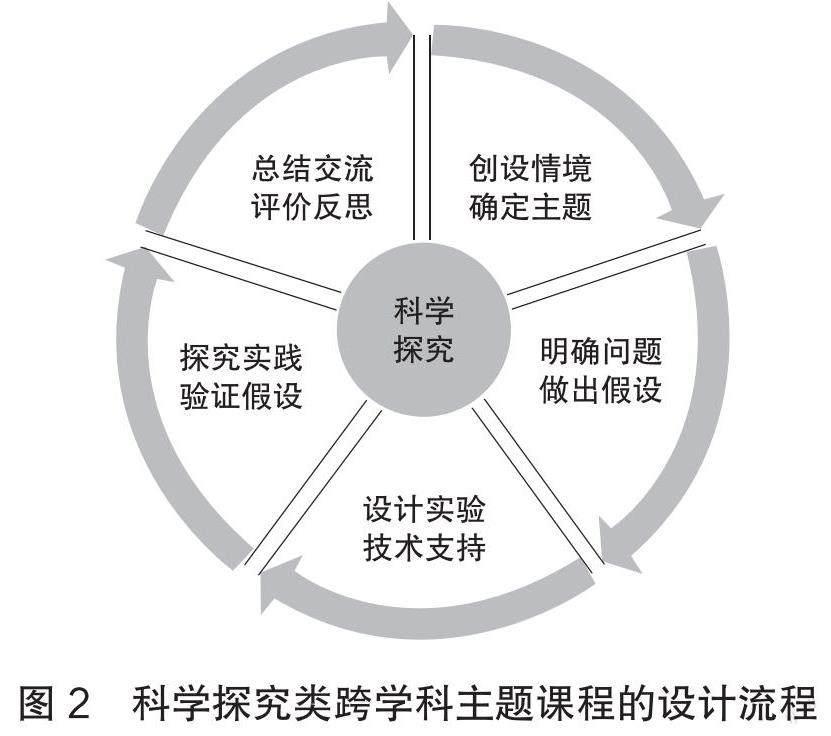

在基于信息科技的科學探究類跨學科主題課程中,科學探究和信息科技的關系是“體”和“用”的關系,其一般設計流程可以總結為以下步驟:①創設情境,確定主題。聯系學生的社會生活經驗,創設問題情境,從中提煉出科學探究的主題,從而激發學生的學習興趣和好奇心。②明確問題,做出假設。尋找問題是探究的起點。根據科學探究的主題,明確提出要探究的問題,并做出合理的科學假設。③設計實驗,技術支持。圍繞問題與假設,以小組的形式設計實驗方案,包括實驗變量、實驗步驟、儀器設備等,明確在不同的實驗步驟可以應用到的信息科技設備或資源,如在虛擬仿真的環境下觀察實驗對象、用傳感器采集聲光電等環境數據、利用網絡資源查找支持性證據等。④探究實踐,驗證假設。小組根據設計好的實驗方案和可供選擇的技術支持,開展科學探究實踐,記錄并分析收集到的數據,可視化呈現分析結果,驗證或解釋所探究的問題。⑤總結交流,評價反思。撰寫實驗報告,報告實驗結論,就探究實踐的過程和結果進行交流分享,通過自評、他評等多種方式評價和反思探究學習的效果。

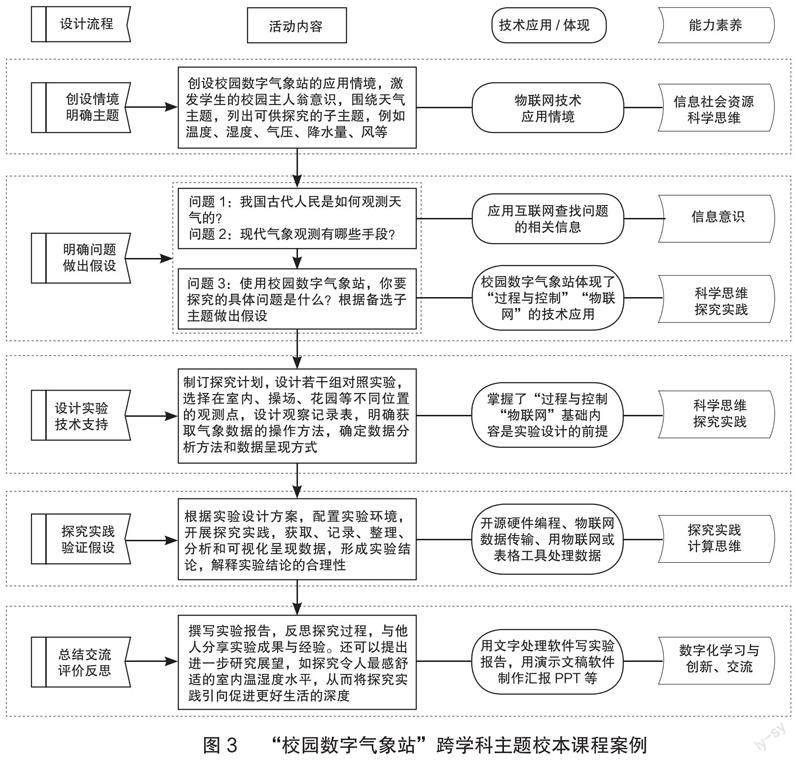

天氣是地球系統的重要組成部分,是科學與地理學科的核心概念,與人類生產生活息息相關。氣象觀測不僅能夠反映我國古代人民觀天候物的勤勞與智慧,而且能夠體現信息科技對氣象科學發展的巨大推動作用。在線數字氣象站是一種自動氣象站,由傳感器、采集器、通信接口、系統電源等組成,可以自動觀測、存儲和傳輸氣象數據,學校可以自主構建校園數字氣象站,開展信息科技編程教學和科學探究活動。根據以上科學探究流程和課程設計導向,圖 3(見下頁)展示了“校園數字氣象站”跨學科主題校本課程的一個探究活動樣例,可以應用該流程探究多個氣象相關子主題。該課程應用到的開源硬件、編程平臺、物聯網平臺均是國產開源產品。

(二)工程實踐類跨學科主題課程

在以STEM為代表的跨學科主題學習中,工程往往是多學科整合的黏合劑。工程是一門面向現實問題的學科,工程實踐是一種解決現實世界開放性問題的有效方法,工程實踐的核心在于工程設計。中小學的工程實踐重在激發學生的創造力,培養學生對工程設計的興趣,提升學生對工程職業的向往,養成習慣性的工程思維[17]。

信息科技新課標的課程性質表明了信息科技在工程實現層面的應用。信息科技主導的工程設計課程具有以下核心特征:由真實情境引發問題與需求、系統化設計工程方案、利用信息科技手段構建模型或原型。基于信息科技的工程設計類跨學科主題校本課程的一般設計流程可以總結為以下步驟(見圖4):①明確問題與約束。創設開放性的真實問題情境,明確要解決的工程問題,以及問題中的約束條件與需求。②調研與設計方案。以小組協作的方式,采用問卷、訪談等調查目標群體,獲取全面真實的產品需求,然后根據調研結果和同理心設計問題解決方案,繪制工程樣圖,設計圖越翔實越有利于方案的落實與完善。設計圖樣既可以手工完成,也可以借助計算機輔助設計軟件完成。在方案討論時,可以通過思維導圖等工具記錄小組成員的想法。③構建原型與測試。根據設計方案,采用搭建、編程、3D打印等對應的信息科技手段構建原型或模型,再對其進行測試,檢驗能否在約束條件下解決對應的問題,并記錄測試結果。④作品分享與交流。展示分享本組的設計成果,學習借鑒他組的問題解決方案,在互動交流中取長補短、共同進步。⑤評價與優化原型。在分享交流的基礎上完成對作品的評價與反饋,并據此優化作品,使作品在設計—構建—測試的迭代中更加完善。

應用工程設計理念進行創意作品開發,可以很好地滿足信息科技課標中身邊的算法、過程與控制、物聯網等內容模塊對跨學科主題學習的要求。現根據以上工程設計流程和課程設計導向,對“面向工程思維的小學智能硬件”課程中的“多功能手電筒”案例進行解構分析[18]。該課程源自某小學智能硬件選修課,其目的在于培養小學生的工程思維,多功能手電筒是該課程中的一個案例,其他教學案例遵循類似流程。具體分析如圖5(見下頁)所示。

(三)社會調查類跨學科主題課程

綜合實踐活動課程是一門跨學科課程,二者在教育理念、目標、內容上具有高度一致性[19]。社會調查是綜合實踐活動課程中常用的一種學習方式,有助于學生走進現實生活,獲取描述事實的真實資料,發現社會問題,解釋社會現象,探究事件本質,從而更好地理解社會,形成社會責任意識,發展問題解決能力,做出科學合理的社會決策。信息科技為社會調查提供了強大的技術支持:一方面,科學技術的發展使網絡化的社會調查成為主流形式;另一方面,信息科技在調查工具的設計和發放、數據的收集和處理、調查結果的分析和呈現上都必不可少。信息科技的應用有效提升了社會調查的效率。信息科技課程本身也有很多可以應用社會調查方法開展的主題內容,例如學生的信息安全意識、在線學習能力、信息處理能力等,還可以通過社會調研評價學生在信息意識、計算思維、數字化學習與創新、信息社會責任等學科核心素養上的達成程度。

基于信息科技的社會調查類跨學科主題課程的一般設計流程可以總結為以下步驟:①創設情境,明確主題。聯系日常生活經驗,創設任務情境,明確社會調查的主題。主題要既能反映學生的學習需求,也能符合學生的認知與興趣。②確定課題,制訂方案。小組圍繞相對寬泛的調查主題,確立一個有價值的、可行的、適合的研究課題,并制訂具體的調查方案,包括調查目標、調查對象、調查方式、調查工具、成果形式、進度安排等。確定調查課題是學生“問題意識”的延伸。③開發工具,做好準備。根據制訂的調查方案,開發對應的調查工具,例如調查問卷、量表、訪談提綱等;提前聯系調查對象,做好調查前的準備工作。如果是學生自主設計調查工具,可以對學生做必要的技術培訓。④實施調查,收集資料。根據調查方案,使用相應的調查工具,開展調查活動,記錄所調查的資料和信息。⑤統計分析,形成成果。借助文字處理軟件、數據處理軟件等工具對收集的資料信息進行編碼、分析、判斷、歸納和整理,形成關于調查問題的結論,并撰寫調查報告。⑥分享交流,評價反思。分組展示匯報各自的調查成果,通過自評和互評的方式對調查準備階段、實施階段和總結階段進行評價與反思(見圖6)。

根據以上社會調查流程和課程設計導向,對“解讀家庭水費單,合理規劃家庭用水”PBL項目式課程進行解構分析。“解讀家庭水費單,合理規劃家庭用水”由北京聯合大學張銀霞及其團隊設計,成果展現在第一屆全國科創項目式學習方案征集活動上。該項目的基本目標是以家庭水費單上的具體數據為出發點,使學生產生對日常家庭用水消耗的直觀印象,了解國家層面節約用水的保障措施“階梯水價”;以小見大,通過家庭—班級—城市的用水情況對淡水資源消耗影響的數據對比,激發學生節約用水的責任感;從家庭用水調查發現不合理用水做起,制訂切實有效、具有推廣價值的家庭用水合理規劃方案報告及宣傳海報。圍繞“水費”這一主題,本項目包括多個調查課題,因此要完成多輪的調查與分析(見圖7)。

五、結束語

跨學科主題學習成為新一輪課程改革的重點發展方向,基于信息科技的跨學科主題課程是將信息科技與相關學科內容融會貫通的一種綜合實踐課程,是“做中學”“用中學”和“創中學”的具體表現。對此類課程而言,創設激發學生興趣的真實問題情境是基本要求,保障學生物化成果的產出是核心特征,體現文化傳承和自主可控是體現本土特色的內在訴求。以成果形式劃分的科學探究、工程實踐、社會調查三類課程,在學習內容上各有側重,在核心能力培養上互為補充。不僅對信息科技課程跨學科教學具有指導意義,還對其他學科教學具有參考價值。

基金項目:2020年國家自然科學基金面上項目“中小學生在線編程自適應學習系統關鍵技術研究”(62077005);2022北京教育科學規劃優先關注課題“青少年科技后備人才培養研究” (3020-0037);重慶市教委研究生教改項目“應用型研究生培養模式改革的實踐探索與應用推廣”(yjg193089);重慶師范大學智慧教育專項“基于STEAM理論的中小學智慧課堂教學模式設計”(YZH21013)

作者簡介:劉敏聰(1974 — ),男,廣東興寧人,中學高級教師,研究方向為課堂教育改革、學生發展等;劉鵬飛(1992 — ),女,河北保定人,科研助理,研究方向為STEM教育、創客教育、科學教育;鄭婭峰(1979 — ),女,河南洛陽人,教授、碩士生導師,研究方向為學習分析、教育數據挖掘等;傅騫(1978 — ),男,浙江金華人,教授、博士生導師,研究方向為物聯網技術及教育應用、創客教育支持生態、中小學信息科技教育等。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育課程方案(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育信息科技課程標準(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社, 2022.

[3]KLEIN, J T.A Conceptual vocabulary of interdisciplinary science[M].Practising Interdisciplinarity.Eds.Weingart, P.and Stehr, N.University of Toronto Press, Toronto, 2000:3-24.

[4]MORRISON J S.Attrbutes of STEM education:the students, the academy, the classroom.[EB/OL].http://www.leadingpbl.org/f/Jans%20pdf%20Attributes_of_STEM_Education—1.pdf.

[5]張華.論理解本位跨學科學習[J].基礎教育課程,2018(22):7-13.

[6]陳榮.主題式跨學科課程:內涵梳理與關系辨析[J].中小學班主任,2022(10):26-28,32.

[7]任學寶.跨學科主題教學的內涵、困境與突破[J].課程·教材·教法,2022,42(4):59-64,72.

[8]中華人民共和國教育部. 普通高中課程方案(2017年版2020年修訂)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.

[9]嚴立明.歷史跨學科主題學習的意涵、特征和實施策略[J].教學與管理,2022(22):14-16.

[10]任樂.基于新課標的初中地理跨學科主題學習設計:以“深圳灣城市建設與發展”為例[J].中學地理教學參考,2022(15):70-73.

[11]萬昆.跨學科學習的內涵特征與設計實施:以信息科技課程為例[J].天津師范大學學報(基礎教育版),2022,23(5):59-64.

[12]于曉雅.從創客到STEM的信息科技課程進階解析[J].中小學信息技術教育,2022(7):73-75.

[13]潘春波,朱蕾,林珍建,等.D-C-STEAM項目課程設計研究:以溫州市甌海區外國語學校為例[J].數字教育,2021,7(4):46-52.

[14]倪光南.信息安全“本質”是自主可控[J].中國經濟和信息化,2013(5):18-19.

[15]劉恩山.義務教育小學課程標準解讀[M].北京:高等教育出版社,2017.

[16]康盼. 面向科學探究能力培養的生物學數字化探究活動設計[D].武漢:華中師范大學,2016.

[17]劉華,張祥志.我國K-12工程教育現狀及對策分析:基于創造力維度的思考[J].教育發展研究,2014,33(4):67-71.

[18]王美茹. 小學智能硬件課程中工程思維培養的行動研究[D].西安:陜西師范大學,2018.

[19]趙慧臣,唐優鎮,姜晨.STEM教育理念下中小學綜合實踐活動課程的實施路徑[J].數字教育,2018,4(6):51-56.

(責任編輯 李強 孫志莉)

Abstract: The interdisciplinary thematic school-based curriculum is a type of learning content that uses authentic issues as vehicles and focuses on the development of core literacies. The theme is a form of multi-disciplinary content organization that enables the curriculum to function as a synergistic educational tool. The compulsory IT curriculum is a doorway for students to understand the digital information society, which is fundamental, practical and comprehensive, and can fully support different forms and multiple aspects of interdisciplinary thematic learning, and promote students core IT literacy, interdisciplinary literacy and problem-solving skills in particular. Therefore, on the strength of the IT-based design of interdisciplinary thematic school-based curriculum, this paper proposes four guiding principles:contextual orientation of adopting real problems, practical orientation of oriented results output, value orientation of embodying cultural heritage, and development orientation of supporting autonomy and control, and according to the form of results, it divides the curriculum into three types, namely, the scientific inquiry, the engineering practice and the social investigation. The study summarizes the application of IT in each type of thematic activity, and concludes the basic design process of the corresponding curriculum, and illustrates it with cases of course activities, so as to provide a reference for the IT-based design of interdisciplinary thematic school-based curriculum.

Key words: IT; Interdisciplinary theme; School-based curriculum design