數字經濟發展能夠抑制地方政府規模膨脹嗎

段龍龍 何虎

摘 要:

基于政府治理能力視角,考察了2010年到2020年數字經濟發展與我國地方政府規模之間的關系。研究發現:(1)我國數字經濟發展與地方政府規模之間呈現出先抑制后膨脹的“U”型關聯,政府治理能力在數字經濟影響地方政府規模變動的過程中發揮了顯著的中介和負向調節作用,政府治理能力的提升可與數字化協同大幅抑制地方政府規模膨脹;(2)我國數字經濟影響地方政府規模變動存在三個明顯的門限值,分區域來看,東部地區數字經濟發展已經進入了擴大政府規模的上升區間,而中西部地區仍處于數字經濟有效縮小地方政府規模的下降區間;(3)我國省際地方政府規模變動具有明顯的“路徑依賴”特征,想要持續推進高效精簡的服務型政府建設,除有效提升數字治理能力之外,還需與分權改革、高水平開放及城鎮化進程相適配。

關鍵詞:

數字經濟;地方政府規模;政府治理能力;面板數據

文章編號:2095-5960(2023)02-0021-11;中圖分類號:F061.3;文獻標識碼:A

截至2020年末,我國數字經濟總規模達到39.2萬億元,約占當年GDP比重38.6%,成為全球繼美國之后的第二數字經濟大國。作為一項新興技術,以人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等作為依托的數字經濟催生了大量產業新業態和實踐新場景,也對全國提高政府的數字經濟監管和數字治理能力提出了新要求。當前,我國數字經濟領域技術創新層出不窮,各種數字產品、數字服務的普及速度遠遠快于數字政務建設和政府數字治理轉型速度,導致各級政府部門在數字經濟監管及數字治理領域的短板較為突出。為此探索建立與數字經濟持續健康發展相適應的治理方式,堅持發展和監管兩手抓便成了“十四五”時期我國數字經濟發展戰略的重點改革方向。從實踐中可以看出,數字經濟對政府職能調整和政府能力變革具有明顯的“雙刃劍”作用,一方面數字產業的出現對傳統政府職能產生沖擊,擴大政府監管邊界,呼喚更強的政府治理能力,刺激政府擴張;另一方面數字技術又可賦能政府數字化轉型,有效推進傳統治理模式變革,通過小而高效智慧化的政府再造,大幅提升政府面向數字時代的協同治理能力。從我國的國家治理能力現代化改革目標來看,明顯將重點聚焦到了后一方面,但在現實中究竟是否取得了積極成效,學術界和決策層都未給予及時關注。基于此,本文試圖從政府治理能力提升的視角切入,從理論邏輯和實證檢驗兩個維度對我國數字經濟發展與政府規模之間的關系進行全面細致的考察,一方面旨在澄清數字經濟發展的政府規模變動之謎,從理論層面給出嚴謹解釋;另一方面則實證檢驗我國數字經濟發展的政府職能調整及治理績效,有助于決策層正確認識新發展階段我國數字經濟的進展及數字治理的掣肘因素,為進一步強化政府數字監管和數字治理,更好更快地推進高效精簡政府轉型提供參考。

一、文獻回顧

數字經濟發展如何影響政府規模,總結國內外代表性文獻,代表性觀點主要涉及如下幾點:

一是認為數字經濟發展有利于抑制政府規模膨脹。其核心觀點在于將數字經濟視為一種不可逆轉的市場技術力量,能夠進一步放大市場在資源配置中起決定性作用的功能。[1,2]如有學者強調:數字經濟催生的數字技術能讓公共部門獲得更高生產力和效率,從而增加政府部門運作的透明度、公平性,提供高質量、低成本、迅速精準的公共服務。[3]由于政府的數字賦能被認為是促進善治的驅動力,因此可改善公共組織分散化特征,并通過替代部分傳統政府雇員勞動模式縮小政府規模。[4]類似地,在國內研究中,學者們也發現政府數字化技術普及后能夠提升行政、服務與監管績效增強治理績效,且這一作用存在持續性。[5]由于政府對于大數據技術的普及可以增強政府決策過程的現代化和科學化,提高政府的決策水平和提升公共服務能力,因此有助于政府治理體系中多中心協同治理局面的實現,從而可大量節約政府的運轉開支,抑制政府運行費用擴張。[6]

二是認為數字經濟發展會促進政府規模擴張。其核心論點是強調新產業新組織的誕生加大了政府對數字相關產業治理的公共性負擔,從而形成新的公共部門設置需求擴大雇工招募計劃。有研究發現:數字經濟發展進一步加劇了外部性問題和信息不對稱問題,因此市場運行不得不需要更廣泛的政府監督,導致政府支出規模和人員規模的膨脹。[7]同時公共部門面臨太多數字產業中相互競爭的優先事項的處置,并且必須關注數字監管的資金不足和安全等問題,加之政府雇員多缺乏數字勞動技能,因此被迫采用“層層加碼”的方式培訓專門人才,搭建各類集約化平臺,導致政府規模膨脹。[8,9]

三是認為數字經濟發展與政府規模間關系不明確。持這種觀點的學者普遍認為要重視數字經濟發展過程中政府治理能力提升的中介作用,指出政府治理能力提升才是導致政府規模的關鍵控制因素。[10]國外研究發現:數字經濟下政府規模是否變動來自政府對數字化技術的推廣和吸納能力,現有流程和信息系統轉換的復雜度是政府是否快速接收并實施數字轉型的主要障礙因素。[11]當前多數國家政府的數字化運用已停滯不前,這是因為政府管理者缺乏用集成的企業系統取代傳統系統孤島的必要技術和素養。[12]由于技術擴散能力的差異以及國家間數字技術普及能力之差異,加之制度設計不完善,很多政府擔心數字化引發數據信息安全風險而未能迅速跟進實施政府數字化治理變革。[13]跨國研究表明,只有當政府治理能力很強時,數字經濟的成果運用才能有效縮小政府支出的規模;[14]而當政府治理能力較低時,政府的數字化技術運用和數字治理變革可能會引發嚴重的政府職能“錯位”和“停滯”問題。[15]

總的來看,國外較為關注數字經濟發展影響政府規模的傳導過程和微觀機制研究,但對于數字經濟發展對政府規模影響的相關實證性研究尚未出現。這為探討數字政府治理轉型和政府治理現代化的中國方案和中國道路提供了重要契機。

二、研究設計

(一)變量選擇與模型設定

1.因變量:地方政府規模測度

理論界對政府規模的測度,主要包括財政供養人員和政府財政支出兩個維度。[16]財政供養人員主要是指公共管理部門(含政府機構、事業單位及政府派出的相關社會福利機構)的相關政府雇工,在中國情景下包括正規公務員、事業單位編制人員或參公人員。[17]考慮到我國當前科教文衛等事業單位用人機制改革的實踐狀況,為數據的嚴謹性計,我們在本文中考察的財政供養人員規模不包括事業單位人員僅涵蓋各類政府機關人員,并根據屬地常住人口數進行處理,統一換算為萬人財政供養人員數指標進行地方政府規模的替代。[18,19]另外在財政預決算支出占GDP的比重這一指標的選擇上,考慮到我國當前財稅管理制度“收支兩條線”以及中國式財政分權分財力而非分財權的獨特體制屬性,我們選擇代表政府實際財力規模的政府財政決算支出占GDP比重(GSD)作為測度指標。

2.核心自變量:數字經濟發展水平測度

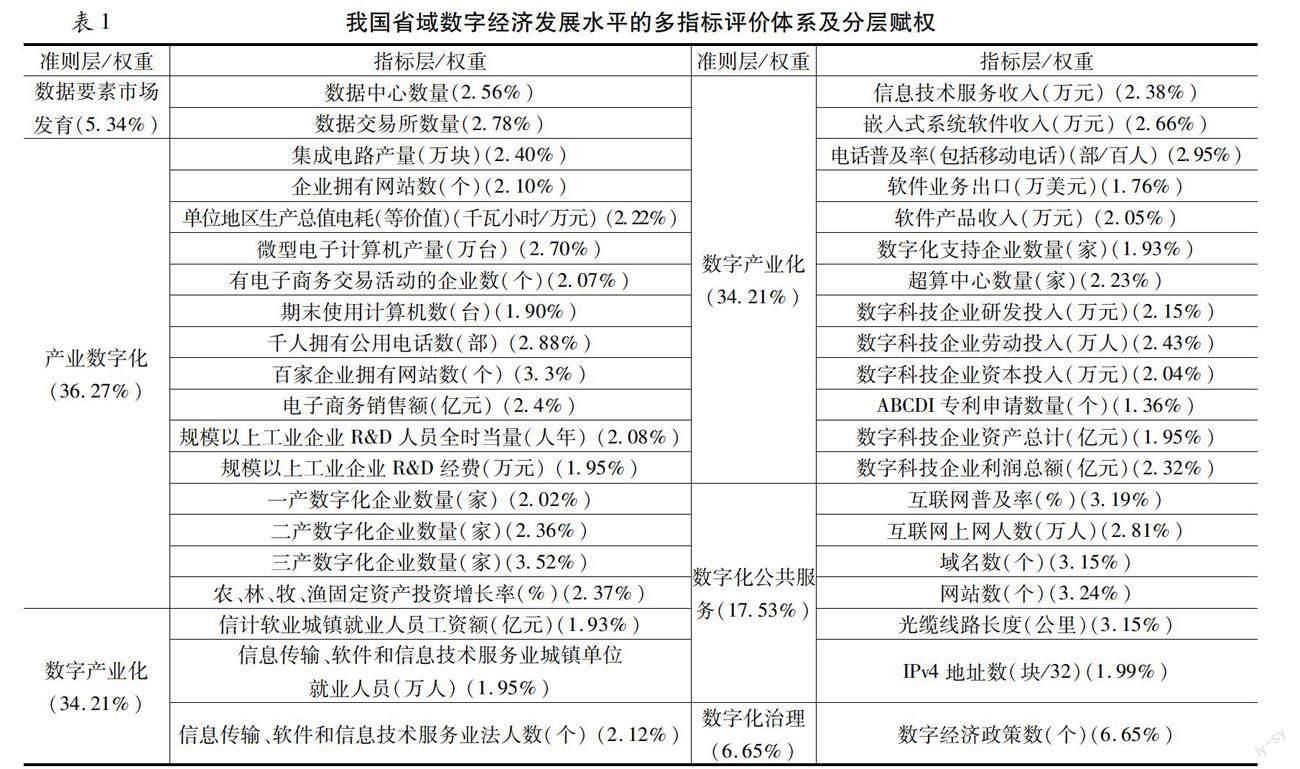

關于數字經濟發展水平的測度, OECD將數字經濟按照產品的數字化屬性和活動的交易方式劃分為信息和通信技術(ICT)、電子商務以及ICT 構筑物三大類。[20]在國內,《中國數字經濟發展白皮書2020》中將數字經濟歸納為數字產業化、產業數字化、數據價值化、數字化治理的“四化”框架。2021年發布的《“十四五”數字經濟發展規劃》將數字經濟的范疇首次明確界定為數字要素市場、產業數字化、數字產業化、數字化服務及數字化治理五大類,基本涵蓋了新時代ICT技術快速發展情境下數字經濟發展的所有門類,因此,我們遵照國家的相關分類標準構建出數字經濟發展測度五維準測層體系。

在具體的指標選擇上,使用多指標綜合測度是當前的主流趨勢。在該領域,張勛等[21]和劉軍等[22]做了開創性貢獻,本文在趙濤等[23]的數字經濟發展測度指標體系之上,進一步納入反映產業和企業數字化轉型及政策出臺的前瞻性指標,構建出本文所需的省際數字經濟發展指數(DEI)綜合評價體系(見表1)。

從表1中可看到,數字經濟指標層使用了40個具體指標進行測量,由于二級指標數量多,需要選擇合適的指標合成方法來確定所需的省際數字經濟發展指數。在這里,筆者根據組合CRITIC權重評價法逐一計算每一項指標層指標權重,并根據指標層指標賦權結果匯總計算目標層指標和準則層指標的權重,最終加權合成省域數字經濟發展指數(DEI)。

3.重要自變量:政府治理能力的測度

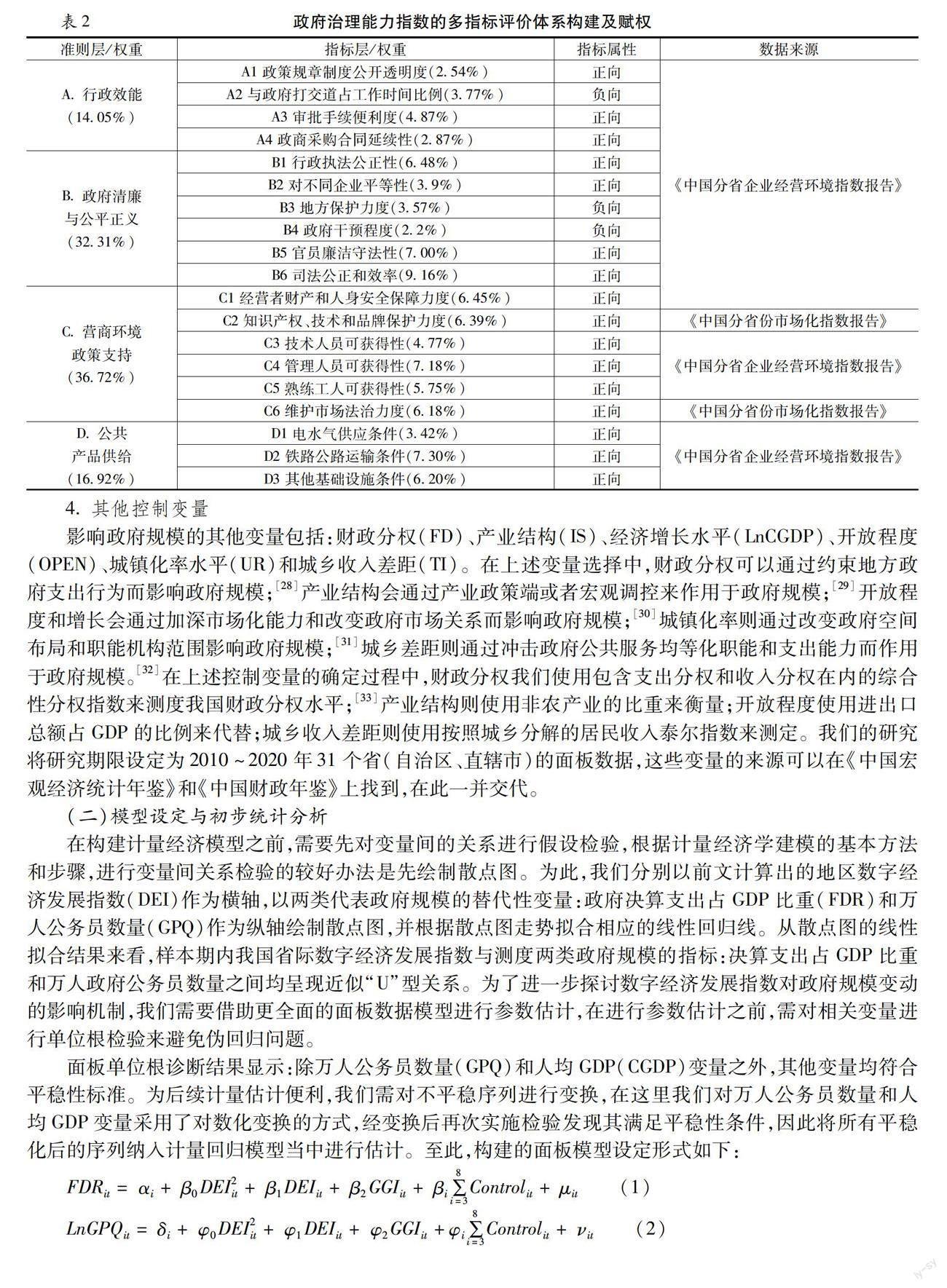

當前,世界經濟論壇的公共機構評價(GCI)和世界銀行的政府治理指數(WGI)成為國際可比較的政府治理能力測度體系。其主要包括五個層次的內容:政府公開與責任、政治穩定性、政府效能與監管質量、法治制度建設、腐敗控制。[24]在國內,學者們根據國際通行政府治理指標體系并結合中國制度運行的特點進行了優化調整,構建起了中國特色的政府治理能力評價指標。總的來看,一是使用單一指標測度法,如用腐敗案件立案查處、公職人員人均行政管理費用等代替政府治理能力。[25]二是使用復合指標法。[26,27]由于政府治理能力是多視角概念,因此使用多指標方法實施測度。我們綜合政府治理指數及國內先進評價方法,形成4類一級指標、19個二級指標所形成的政府治理能力指數(GGI)。

在具體的政府治理能力指數測算中,筆者使用目前較為前沿的熵權TOPSIS評價法逐一計算每一項指標層指標權重(見表2),最終合成省域政府治理能力指數(GGI)。

4.其他控制變量

影響政府規模的其他變量包括:財政分權(FD)、產業結構(IS)、經濟增長水平(LnCGDP)、開放程度(OPEN)、城鎮化率水平(UR)和城鄉收入差距(TI)。在上述變量選擇中,財政分權可以通過約束地方政府支出行為而影響政府規模;[28]產業結構會通過產業政策端或者宏觀調控來作用于政府規模;[29]開放程度和增長會通過加深市場化能力和改變政府市場關系而影響政府規模;[30]城鎮化率則通過改變政府空間布局和職能機構范圍影響政府規模;[31]城鄉差距則通過沖擊政府公共服務均等化職能和支出能力而作用于政府規模。[32]在上述控制變量的確定過程中,財政分權我們使用包含支出分權和收入分權在內的綜合性分權指數來測度我國財政分權水平;[33]產業結構則使用非農產業的比重來衡量;開放程度使用進出口總額占GDP的比例來代替;城鄉收入差距則使用按照城鄉分解的居民收入泰爾指數來測定。我們的研究將研究期限設定為2010~2020年31個省(自治區、直轄市)的面板數據,這些變量的來源可以在《中國宏觀經濟統計年鑒》和《中國財政年鑒》上找到,在此一并交代。

(二)模型設定與初步統計分析

在構建計量經濟模型之前,需要先對變量間的關系進行假設檢驗,根據計量經濟學建模的基本方法和步驟,進行變量間關系檢驗的較好辦法是先繪制散點圖。為此,我們分別以前文計算出的地區數字經濟發展指數(DEI)作為橫軸,以兩類代表政府規模的替代性變量:政府決算支出占GDP比重(FDR)和萬人公務員數量(GPQ)作為縱軸繪制散點圖,并根據散點圖走勢擬合相應的線性回歸線。從散點圖的線性擬合結果來看,樣本期內我國省際數字經濟發展指數與測度兩類政府規模的指標:決算支出占GDP比重和萬人政府公務員數量之間均呈現近似“U”型關系。為了進一步探討數字經濟發展指數對政府規模變動的影響機制,我們需要借助更全面的面板數據模型進行參數估計,在進行參數估計之前,需對相關變量進行單位根檢驗來避免偽回歸問題。

面板單位根診斷結果顯示:除萬人公務員數量(GPQ)和人均GDP(CGDP)變量之外,其他變量均符合平穩性標準。為后續計量估計便利,我們需對不平穩序列進行變換,在這里我們對萬人公務員數量和人均GDP變量采用了對數化變換的方式,經變換后再次實施檢驗發現其滿足平穩性條件,因此將所有平穩化后的序列納入計量回歸模型當中進行估計。至此,構建的面板模型設定形式如下:

FDRit ?= αi ?+ β0 DEI2it ?+ β1 DEIit ?+ β2GGIit ?+ βi ∑8i=3Controlit ?+ μit ??(1)

LnGPQit ?= δi ?+ φ0 DEI2it ?+ φ1 DEIit ?+ φ2GGIit ?+φi ∑8i=3Controlit ?+ νit ??(2)

其中:FDRit和LnGPQit分別表示決算支出占GDP比重和對數萬人公務員數;DEIit為數字經濟發展指數;GGIit為政府治理能力指數,Controlit為一系列控制變量,分別包括財政分權、產業結構、人均GDP、開放水平、城鎮化率和城鄉泰爾系數;μit和νit為隨機擾動項,性質滿足獨立同方差假定。

三、實證分析

(一)基準回歸:靜態面板數據可行廣義最小二乘估計(FGLS)分析

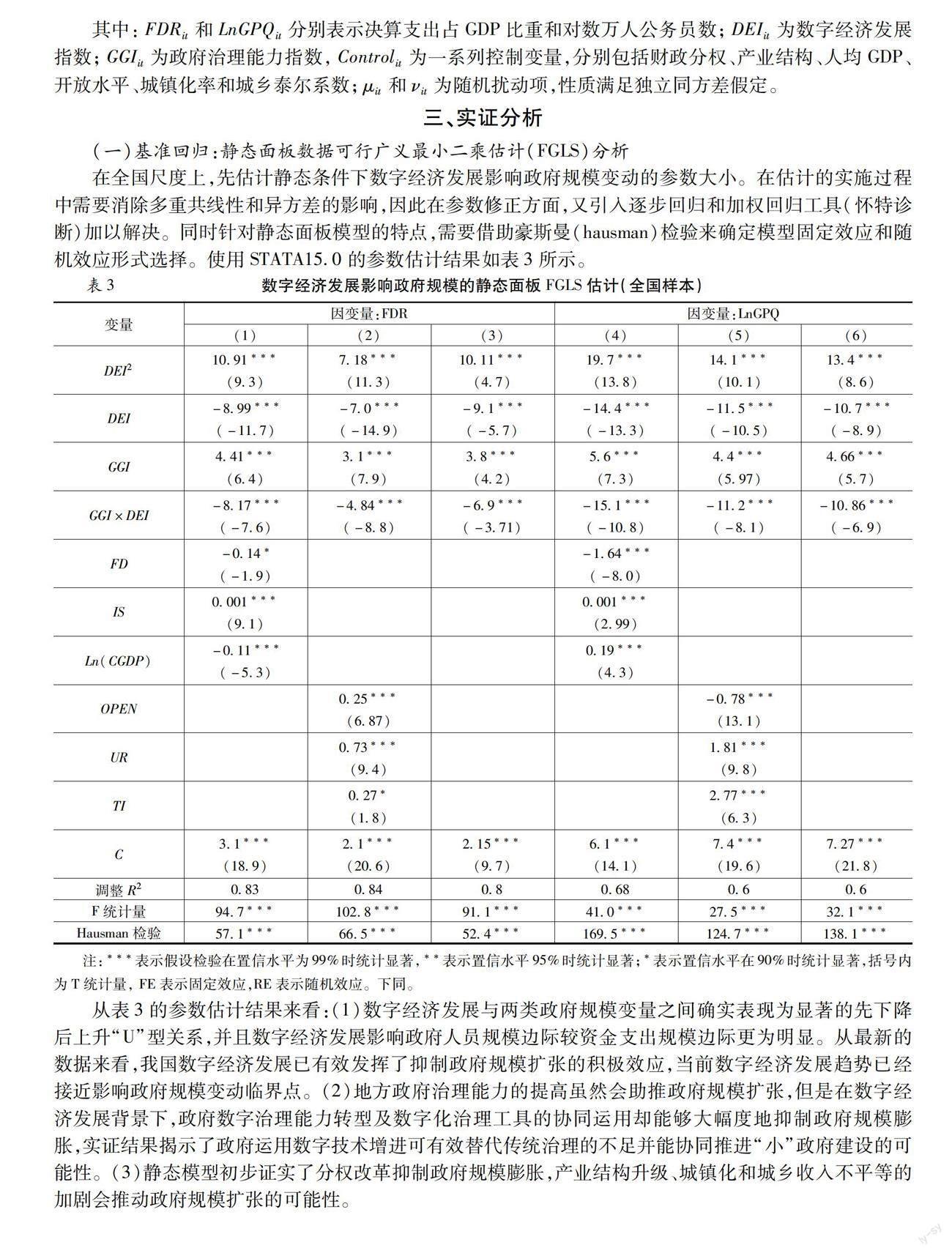

在全國尺度上,先估計靜態條件下數字經濟發展影響政府規模變動的參數大小。在估計的實施過程中需要消除多重共線性和異方差的影響,因此在參數修正方面,又引入逐步回歸和加權回歸工具(懷特診斷)加以解決。同時針對靜態面板模型的特點,需要借助豪斯曼(hausman)檢驗來確定模型固定效應和隨機效應形式選擇。使用STATA15.0的參數估計結果如表3所示。

從表3的參數估計結果來看:(1)數字經濟發展與兩類政府規模變量之間確實表現為顯著的先下降后上升“U”型關系,并且數字經濟發展影響政府人員規模邊際較資金支出規模邊際更為明顯。從最新的數據來看,我國數字經濟發展已有效發揮了抑制政府規模擴張的積極效應,當前數字經濟發展趨勢已經接近影響政府規模變動臨界點。(2)地方政府治理能力的提高雖然會助推政府規模擴張,但是在數字經濟發展背景下,政府數字治理能力轉型及數字化治理工具的協同運用卻能夠大幅度地抑制政府規模膨脹,實證結果揭示了政府運用數字技術增進可有效替代傳統治理的不足并能協同推進“小”政府建設的可能性。(3)靜態模型初步證實了分權改革抑制政府規模膨脹,產業結構升級、城鎮化和城鄉收入不平等的加劇會推動政府規模擴張的可能性。

(二)消除內生性并考慮地區異質性:面板拓展回歸模型(PERM)估計分析

由于不同地域間經濟發展異質性特征十分突出,因此我國省域間數字經濟發展影響政府規模的效應必然存在明顯差異,需要從地域維度加以追蹤研究。為此,借助我國中東西三大政策區的劃分方法,探索不同地域尺度上地區數字經濟發展對地方政府規模影響之差異,同時考慮到全國樣本可能存在的內生性偏誤問題,在參數重估中采用了學術界最新應用的面板拓展回歸模型進行處理。該模型能夠最大化消除因變量內生性和樣本歸并截斷所產生的參數有偏性問題,通過極大似然估計方法和Heckman兩步法估計來同時估計新的參數,同時適用于大樣本和小樣本并存的計量模型。利用STATA15.0重復對三類政策區實施面板拓展回歸,最終估計結果如表4所示。

觀察表4中的實證結果發現:(1)經過內生性處理后,全國尺度上數字經濟發展仍與政府規模間呈現為顯著的“U”型關聯。地方治理能力的提升依然與政府規模間的關系為正,各控制變量均得到了穩健性的估計結果,其中財政分權、經濟增長與開放程度的提升可有效抑制政府規模膨脹,與先驗理論及假說判斷相一致,而產業結構升級、城鎮化水平的加速和城鄉差距的擴大會推動政府規模擴張。(2)分地域來看,東西部地區的數字經濟發展與全國性質類似,對政府財政支出口徑上的政府規模影響表現為“U”型關系,但中部地區卻表現為相反的倒“U”型,這是由于中部地區省份數字經濟增速緩慢所致,當地方政府運用數字技術和掌控數字經濟治理工具的時效性滯后之時,便容易在短時間內導致支出端政府規模的快速膨脹,中部地區政府治理能力提升對政府規模影響邊際較低也間接證實了上述結論的客觀性。進一步地,我們替換因變量繼續實施估計結果如表5所示。

觀察表5,可以看出:(1)全國樣本處理內生性后數字經濟發展與政府人員規模間仍為明確的“U”型關系,同時參數大小顯示數字經濟發展對省域政府人員口徑上的政府規模影響邊際要大于支出決算口徑政府規模,靜態模型的結論基本可靠。同時內生性消除后,所有控制變量均得到了可靠穩健性估計值,其符號與表5基本一致。對于政府治理能力的變量估計表明,政府治理能力的提升對提高政府人員口徑規模的擴張效應更強。(2)分區域樣本中,在政府人員口徑視角下,東中西部的數字經濟發展都與政府規模呈現出一致的“U”型關系,但中部地區的邊際影響更為明顯,這表明中部地區的政府規模膨脹更偏好使用花錢而非增加人員的模式。

(三)考慮中間傳導機制:面板聯立方程模型(PSEM)估計分析

從理論上來看,數字經濟發展除了具有直接引發政府規模變動的可能之外,還會通過政府治理能力效應渠道來間接影響政府規模變動。因此需要對上述中間傳導機制進行檢驗。這里借助面板聯立方程模型,通過關鍵方程識別的兩階段最小二乘估計法來診斷中介機制的存在性和大小,模型設定形式如下:

FDRit=αi+β0GGIit+∑6i=1βiControlit+εit? (3)

GGIit=λi+0DEIit+∑6i=1iControlit+ηit? (4)

LnGPQit=αi+β0GGIit+∑6i=1βiControlit+εit? (5)

GGIit=λi+0DEIit+∑6i=1iControlit+ηit? (6)

根據聯立方程估計識別的階條件,使用兩階段最小二乘法(2SLS)對待估方程進行參數估計,參數結果如表6所示。

從表6中可以觀察到:(1)數字經濟發展的確通過影響地方政府能力變動而對政府規模發揮了進一步的影響。地方政府能力變動是數字經濟影響政府規模變動的重要中間傳導因素,這種中間機制一方面是通過政府的積極數字化技術應用和數字化產業扶持實現,另一方面則是通過政府治理數字人才隊伍建設來實現。(2)模型進一步驗證了我國政府治理能力提升優先引發政府部門人員規模擴張特征的存在性,表明在未來數字經濟發展過程中進一步加強政府雇員數字技能培訓和數字技能推廣以更好地服務于政府數字治理能力提升的重要性。

(四)考慮閾值效應:面板門限回歸模型(PTR)估計分析

對于我國省域數字經濟發展與政府規模兩者U型結構的真實形狀及在全國樣本上的具體臨界值,我們仍然有待進一步刻畫。為了達到這一研究目標,需要借助面板門限回歸模型進行門檻值測算。門檻個數的真實取值根據實證結果LM檢驗進行判斷,表7展示了參數估計結果。

表7中根據測試結果,選擇3個門檻值的LM檢驗合理,因此可以得到如下結論:(1)我國省際數字經濟發展指數與政府規模變動之間均呈現出先下降后上升式“U”型非線性關系。根據LR值和門限回歸的散點圖計算出了相應的門檻值,測度結果發現:決定財政決算支出端政府規模變化的數字經濟發展三個門檻值分別是0.294、0.314和0.498,而決定公務員數量端政府規模變化的三個數字經濟發展門檻值依次是0.4、0.48和0.798。根據這一結果反向推斷全國樣本所處的發展階段,我國在整體層面上2016年后進入了U型關系的右半邊進程,說明數字經濟發展已開始促進我國政府規模膨脹。(2)繪制U型關系圖,結果顯示:雖然數字經濟發展對于兩類政府規模變動的影響過程是相似的,但是在不同的發展階段,影響程度存在差異。從邊際效應來看,數字經濟發展對公務員數量端政府規模影響敏感度要小于支出決算端,對支出決算端政府規模影響的遞減區間也要大于公務員數量端政府規模變量,說明未來政府在利用數字經濟發展這一典型機遇來控制自身規模膨脹方面要更加重視政府財政供養人員的數字素養培育,公務人員的數字技能提升比花錢進行設備和治理工具數字化改造更為繁瑣。

四、穩健性分析

實施穩健性檢驗,一是可以使用工具變量的方法實施重估;二是可以使用變換模型的方法實施重估。結合需要可將上述兩種方法結合起來,一方面利用動態面板系統廣義矩估計(SYS-GMM)方法診斷已有參數的符號,一方面使用工具變量法,利用綜合指數法重新測度省域數字經濟發展指數DEIa來替代現有數字經濟發展指標DEI,診斷參數有效性①[? ①在這里使用的是綜合指數構造評價方法,該方法測量某個指標的相對大小(相對數),通過標準化分組比較,得到綜合指數。由于篇幅所限,使用該方法重新測度省域數字經濟發展指數的具體步驟省略,指標體系仍沿用表1。]。分別實施兩種估計進行穩健性檢驗的結果如表8所示。

總結表8發現:(1)我國政府規模變動“棘輪效應”確實存在。同時對核心自變量數字經濟發展指數的參數估計表明:采用兩階段穩健估計后,得到了與靜態條件相似的檢驗結果。(2)從工具變量估計結果看,在重構數字經濟發展指數后,其與兩類反映政府規模的被解釋變量仍然表現為顯著的先下降后上升“U”型關系。

五、結論與政策建議

利用中國省際面板數據,我們詳細考察了2010年到2020年省際數字經濟發展對地方政府規模膨脹的影響。研究結論如下:一是省域數字經濟水平與政府規模之間表現為先下降后上升的“U”型關系,這種U型關系存在3個門檻值,2016年后我國整體數字經濟發展進程已進入U型關系的后半段。二是政府治理能力的高低在數字經濟促進政府規模變動的作用邏輯上發揮了顯著的中介和調節效應作用,政府治理能力提高會促進政府規模膨脹,但是將數字經濟考慮在內,政府數字化治理能力的提升能夠極大程度抑制政府規模膨脹。三是東中西部數字經濟發展影響政府規模的作用機制存在顯著異質性。東西部地區的數字經濟與政府規模之間呈現出U型關系,但中部地區不明確,東部地區數字經濟發展已進入擴大政府規模的上升區間,而中西部地區仍處于數字經濟有效縮小地方政府規模的下降區間。

基于上述結論,建議如下:一是數字技術運用與政府數字人才儲備培育雙向并舉,加強公務員隊伍數字技能和數字素養的提升,縮小數字市場與數字治理之間的“技術鴻溝”。二是分類制定差別化數字政府建設和數字治理戰略總體戰略,避免一刀切導致的治理倒退。特別是對于中西部地區而言,要通過公務員體制改革優先理順行政管理體制和基層人員配備,有條件的地方同步建設網上政務和實施“最多跑一次”試點,以點帶面堅定改革信心。三是在實施數字經濟發展統計監測的同時將政府數字化治理能力指標作為國家數字化政府轉型和數字治理現代化的核心標志納入其中并強化其權重。如此推動數字經濟抑制政府規模膨脹,促進政府實施主動數字化流程再造的積極性,推動數字經濟與數字治理融合發展。

參考文獻:

[1]倫曉波,劉顏.數字政府、數字經濟與綠色技術創新[J].山西財經大學學報,2022(4):1~13.

[2]李勇堅.數字經濟助力共同富裕的理論邏輯、實現路徑與政策建議[J].長安大學學報(社會科學版),2022(1):24~34.

[3]Westerman, G., Bonnet, D and McAfee, A. Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation[M]. Boston, Massachusetts: Harvard Business Press,2014.

[4]Li Z.How E-government Affects the Organisational Structure of Chinese Government[J]. AI & Society,2009(23):123~130.

[5]劉飛,王欣亮.政府數字化轉型與地方治理績效:治理環境作用下的異質性分析[J].中國行政管理,2021(11):75~84.

[6]熊光清.大數據技術的運用與政府治理能力的提升[J].當代世界與社會主義,2019(2):173~179.

[7]Spence M.Government and Economics in the Digital Economy[J]. Journal of Government and Economics,2021(3):11~31.

[8]Christopher W.,Ines M.Overcoming Barriers to Digital Government: Mapping the Strategies of Digital Champions[J]. Government Information Quarterly,2022(39):101681.

[9]于君博,戴鵬飛.打開中國地方政府的數字治理能力“黑箱”—— 一個比較案例分析[J].中國行政管理,2021(1):36~41.

[10]Gong Y., Yang J and Shi X.Towards a Comprehensive Understanding of Digital Transformation in Government: Analysis of Flexibility and Enterprise Architecture[J]. Government Information Quarterly,2020(37):101487.

[11]Luca T., Marijn J and Michele B., Giuliano N. Digital Government Transformation: A Structural Equation Modelling Analysis of Driving and Impeding Factors[J]. International Journal of Information Management,2021(60):102356.

[12]Pittaway J and Montazemi A.Know-how to Lead Digital Transformation: The Case of Local Governments[J]. Government Information Quarterly,2020(37):101474.

[13]趙建華,杜傳華.數字經濟推動政府治理變革的機制、困境與出路分析[J].理論探討,2022(2):154~158.

[14]Peralías D.,Romero D.Tracing the Link between Government Size and Growth: The Role of Public Sector Quality[J]. Kyklos,2013(2):229~255.

[15]衡容,賈開.數字經濟推動政府治理變革:外在挑戰、內在原因與制度創新[J].電子政務,2020(6):55~62.

[16]臧雷振,熊峰.政府效能和政府規模之間的隱性張力—基于全球面板數據的實證分析[J].中山大學學報(社會科學版),2021(4):194~206.

[17]江勝名.市場化進程中財政供養人口規模與地方政府努力水平[J].經濟社會體制比較,2016(6):155~164.

[18]張亞斌,闕薇.內生模型下財政分權對政府規模的影響機制—支出端分權與地方政府規模的非線性關系[J].經濟學(季刊),2020(5):235~256.

[19]唐飛鵬.財政供養公務員是否拖累了中國企業?[J].經濟學(季刊),2020(2):391~410.

[20]蔡躍洲,牛新星.中國數字經濟增加值規模測算及結構分析[J].中國社會科學,2021(11):4~30.

[21]張勛,萬廣華,張佳佳,等.數字經濟、普惠金融與包容性增長[J].經濟研究,2019(8):71~86.

[22]劉軍,楊淵鋆,張三峰.中國數字經濟測度與驅動因素研究[J].上海經濟研究,2020(6):81~96.

[23]趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展——來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2020(10):65~76.

[24]Tobin I and Youngmi C. Rethinking National Competitiveness: A Critical Assessment of Governmental Capacity Measures[J]. Social Indicators Research,2018(135):515~532.

[25]張曾蓮,張敏.基于門檻效應的財政分權與政府治理能力提升研究[J].現代財經,2017(7):58~70.

[26]劉俸奇,儲德銀,姜春娜.財政透明、公共支出結構與地方政府治理能力[J].經濟學動態,2021(4):107~123.

[27]劉銀喜,趙淼,胡少杰.數字化轉型中的政府質量測度與提升路徑[J].中國行政管理,2021(12):74~79.

[28]Choudhury A and Sahu S. Revisiting the Nexus Between Fiscal Decentralization and Government Size-The Role of Ethnic Fragmentation[J]. European Journal of Political Economy. 2022(61):102193

[29]謝莉娟,莊逸群.數字經濟時代的中國流通改革與政府職能—結合企業微觀機制的考察[J].中國行政管理,2021(8):55~61.

[30]Hajamini M and Falahi M. Economic Growth and Government Size in Developed European Countries: A Panel Threshold Approach[J]. Economic Analysis and Policy,2018(58):1~13.

[31]余華義.城市化、大城市化與中國地方政府規模的變動[J].經濟研究,2015(10):104~118.

[32]靳濤,李帥.中國城鄉收入差距擴大化是內殖于體制嗎?[J].經濟學動態,2015(2):33~44.

[33]段龍龍,葉子榮.壓力式分權、城市化與府際轉移支付失靈:中國的轉型證據[J].公共管理評論,2016(3):69~87.

Can digital economy development curb the expansion of local government size

- An Empirical Study Based on the Perspective of Government Governance Capacity

DUAN Long-long,HE Hu

(School of Economics, Sichuan University, Chengdu,Sichuan 610065,China)

Abstract:

The article examines the relationship between digital economy development and local government size in China from 2010 to 2020 and finds that: (1) the relationship between digital economy development and local government size in China shows a first suppressed and then inflated (1) there is a "U"-shaped correlation between the development of China's digital economy and the size of local governments, and government governance capacity plays a significant mediating and negative regulating role in the process of digital economy influencing the change of local government size, and the improvement of government governance capacity can significantly inhibit the expansion of local government size in synergy with digitalization; (2) there are three obvious thresholds for China's digital economy influencing the change of local government size (2) There are three obvious thresholds for the change in the size of local governments affected by the digital economy in China; (3) From a sub-regional perspective, the development of the digital economy in the eastern region has entered the rising range of expanding the size of government, while the central and western regions are still in the falling range of the digital economy effectively reducing the size of local governments; (4) The change in the size of local governments between provinces in China has obvious "path-dependent" characteristics, and in order to continue to promote efficient and streamlined service-oriented (4) The change in the size of local governments at the inter-provincial level in China is characterized by obvious "path dependence".

Key words:

digital economy;local government size;government governance capacity;panel data

責任編輯:張建偉

吳錦丹 蕭敏娜 常明明 張士斌 張建偉 張 領

收稿日期:2022-06-23

基金項目:國家社會科學基金項目“新時代建設現代化經濟體系的理論依據及指標體系構建研究”(18KXS009);四川省軟科學項目“‘雙循環視角下四川新經濟企業高質量發展轉型路徑研究”(22JDR0261);四川大學0-1創新研究項目“新發展格局視域下我國更高質量就業指標評價體系構建與實現路徑研究”(2021CXC10)。

作者簡介:段龍龍(1988—),男,陜西西安人,四川大學經濟學院副教授,碩士生導師,研究方向為政治經濟學;何 虎(1998—),男,重慶人,四川大學經濟學院碩士研究生,研究方向為政治經濟學。