基層簡約治理何以失靈?

張緊跟 張旋

[摘要]打造簡約高效的基層治理是實現基層治理體系現代化的內在要求。國家賦權社會激活基層社會內生力量的意圖在多層行動者的行動張力下產生偏差,導致置身一線治理情境中的非正式治理主體因無力調適權威邏輯與基層社會的緊張關系而選擇逃離。多層主體行動邏輯的抵牾本質上源于國家治理機制在科層化和社會化之間的搖擺,使融合國家正式治理與鄉村內生資源的基層簡約治理創新被科層體制外部化。實現基層治理的簡約高效必須突破層級化科層節制,重塑內外均衡的治理情境。深入推進組織調適、政黨統合、權責耦合與主體激活機制建設,在黨的堅強領導下理順科層體制內部與鄉村社會之間的結構性關系,構建國家政權建設與鄉村社會自治雙向賦能的基層治理體系。

[關鍵詞]基層治理;簡約治理;治理失靈;情境張力

中圖分類號:D422.6文獻標識碼:A文章編號:1008-410X(2023)02-0054-11

一、問題提出與文獻回顧

在古代中國,依賴準官員的半正式簡約行政方法成就了集權下的基層“簡約治理”[1],即政府在基層堅持使用準官員而不是帶薪的正式官員,除非發生糾紛和控訴,盡可能不介入此“第三域”。由于地方性知識的存在,正式規則和政策執行需要依靠熟悉當地規則的中間人,因此簡約治理有助于國家的政策執行[2]。新中國成立后,中國共產黨將簡約治理與群眾路線結合,有效打通國家與民眾的聯系,通過“政黨下鄉”[3]建立了黨的基層組織網絡,動員民眾積極參與基層治理。改革開放以來,為應對復雜、瑣碎的基層治理問題,沒有穩定薪俸供給的“半正式行政人員”承擔了許多正式行政人員本應承擔的國家行政職責[4]。其中,簡約治理成為溝通國家與社會的橋梁,以少量行政成本滿足了國家治理需求,在穩定性和靈活性之間實現了動態平衡[5]。于是,打造簡約高效的基層治理成為新時代基層治理體系現代化的必然要求。基于此,A省從2017年開始推進“一村一警務助理”工作,力圖憑借村居警務助理的“半正式”身份破解警力不足帶來的基層治安管理難題,提升基層治理效能。然而,從A省C縣村居警務助理制度的實踐運作來看,本意是為緩解基層公安部門治理資源不足壓力的創新模式,在實際運作過程中卻出現不作為、亂作為等治理亂象,造成基層簡約治理實踐失靈。

從既有研究來看,研究者將簡約治理失靈歸結為“國家建設擠壓論”“政策執行偏差論”與“治理主體缺位論”三種解釋。“國家建設擠壓論”認為簡約治理失靈源于國家政權對基層社會的擠壓。新時代,治理重心下移到基層成為國家政權建設的基本態勢。但權力下沉的基層治理模式屬于問題導向型的“運動式治理”,以犧牲基層治理的內生活力為代價,通過發動行政系統解決本可以通過基層民眾參與解決的問題,并未培育和利用基層治理的內生資源,實質上發揮了“去自治”效應[6]。“政策執行偏差論”將簡約治理失靈歸咎于基層政府的行為邏輯。一方面,基層政府基于維穩治理與社會勢力聯合形成依附—庇護關系以規避政治風險[7],導致半正式行政和民眾之間的博弈呈現混亂、博弈夸張化和暴力化且無序的博弈方式[8]。另一方面,囿于資源匱乏,基層政府或是與本土勢力通過共謀形成分利秩序[9],使公共利益私有化;或是對非正式治理資源進行塑造,使其卷入行政權威的體系,以消除迫在眉睫的治理困境[10],從根本上異化了半正式治理資源的價值,不僅造成基層政府增加新的負擔,而且可能削弱原有的資源基礎。“治理主體缺位論”強調非正式官僚帶來的代理人失控與缺位導致簡約治理失靈。有學者認為半正式治理的復雜化、灰色化使簡約治理引發了村莊結構混亂、村莊秩序灰色化及村莊治理內卷化[11]。有學者指出,基層執法中頻繁出現的野蠻執法、暴力沖突、濫用職權等違規行為不斷污名化“簡約治理”[12]。還有學者發現城市社區治理中的基層組織越來越脫嵌于普通居民,社區治理演變成少數人的游戲,透支了簡約治理賴以維系的社會性資源[13]。

既有研究從多個維度進行了理論解釋,但難以揭示基層簡約治理失靈的結構性根源。“國家建設擠壓論”立意宏大,但缺乏詳細的基層治理過程分析。“政策執行偏差論”無法解釋為何基層政府嚴格遵守簡約治理規則但依然失效的悖論。嵌入科層體制中的基層政府運行受整體性國家治理結構和制度邏輯的影響,若將其作為源頭的解釋變量,難以對基層治理困境進行實質解釋[14]。基層治理主體的失靈與缺場很大程度上影響了簡約治理的績效,但僅從“治理主體缺位論”視角進行解釋存在過分簡化的弊端。基層簡約治理失靈存在著結構性多元主體的行為邏輯碰撞。既有研究缺乏對上級政府、基層政府與非正式治理主體之間的互動關系分析。本文在借鑒社會情境分析理論的基礎上,以A省C縣“一村一警務助理”實踐作為案例,立足于吉登斯的結構化理論,從中國基層簡約治理實踐出發,構建“主體—情境—行動”的分析框架,對基層簡約治理“失靈”的復雜化生成機制進行解釋。

二、 理論基礎與分析框架:“一村一警務助理”制度的分析

(一) 理論基礎:社會情境分析理論

社會情境分析理論認為社會情境是一個包括人、文化屬性、特定意義、關系、時間和空間、動態過程(調整、互動、社會控制、社會變化及再調整)等要素構成的系統[15]。作為結構化理論的基礎要素,吉登斯將“情境”界定為各種在場和不在場的交織關系,所有的社會生活都發生在這種交織關系中,也都是通過這種交織關系而得以構成[16](P223)。從結構二重性的理論視角看,“情境”是實踐意識流在社會的結構性特征中得以“反思性監控”的基礎性場域。主體行動受到結構性情境的制約,但行動者并不是被動接受者,而是在行動時以理性化為基礎,能夠靈活利用豐富多樣的行動情境下的規則和資源,體現為個體對情境的能動性調適。

“情境”作為特定空間中直接在場和間接在場主體之間的關系網絡充斥于基層社會治理空間,表征為包括國家、上級政府、上級黨組織、基層政府、基層民眾等多元主體之間的互動機制,為解讀基層社會治理的復雜性提供了新的視角。剖析基層簡約治理失靈的機理,需要將其整體性浸入國家治理結構和制度邏輯中,構建“國家—社會”子情境理解提供誘發事件的初始條件。基層社會自治的發育和生長并不是“自生自發”的過程,而是體現著國家的力量,作為體制改革和國家建設的一部分,它始終在國家的關注下并在其限定空間之內[17]。同時,在“上下分治”的治理體制下[18],揭示基層政府運作時要將基層置于更為宏觀的場景,特別是在中央與地方關系的討論中,要構建“中央政府—基層政府”子情境以把握行動者的策略性行動。將多元主體的行動邏輯置于“上級政府(國家)—基層政府—基層社會”這一連續性情境之中,有助于完整分析簡約治理失靈存在的結構性癥結。

(二)分析框架:“主體—情境—行動”

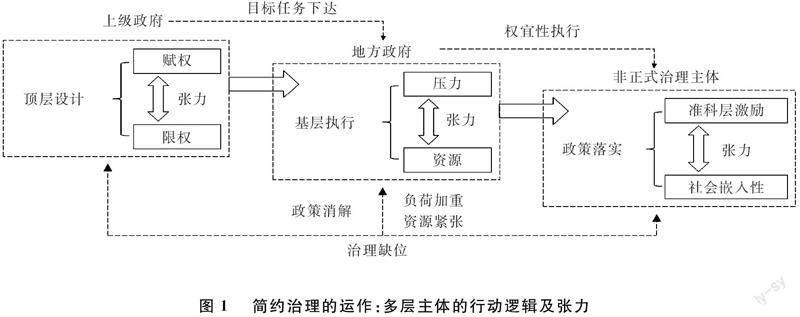

在簡約治理實踐中,中央和上級政府作為政策設計者,積極鼓勵引導社會力量參與基層治理;基層政府作為政策執行者,負責實踐簡約治理;非正式治理主體作為簡約治理的關鍵主體,是行政吸納的對象。基層簡約治理呈現多元行動者之間的互動,基于不同的角色定位和資源稟賦,主體間行動邏輯的張力是解釋簡約化治理失靈的關鍵。本文將上級政府、基層政府與非正式治理主體三者間的行為互動整體性融入簡約治理過程,構建“主體—情境—行動”的分析框架,聚焦“一村一警務助理”在基層的運作過程,揭示簡約治理失靈的深層次邏輯(見圖1)。

在既有實踐中,以犧牲社會自主性和弱化基層自治為代價的基層治理之治理成本與財政成本極為高昂,面對體量巨大的基層社會缺乏可持續性[19]。為此,從理論界到實務界大多主張必須激活基層社會的內生活力,以簡約治理創新提升基層治理效能。這種基層治理創新帶有顯著的“中國特質”,始終強調國家對社會的主導和自上而下對基層政府施壓,督促其達成既定目標。新時代,政黨政治勢能彰顯與技術治理的精細化,使科層體制內自下而上“討價還價”的空間逐步縮小,在相當程度上為基層簡約治理運作失靈埋下伏筆。作為上級政府的代理人,基層政府需要無偏差地執行既定政策。雖然上級政府在執行程序等方面對基層政府提出了明確要求,但組織行動同樣受到組織內部資源稟賦多寡的約束,對財力、物力等資源的控制和支配最終必然會影響基層政府執行政策是否偏離政策設計既定目標。因此,對基層政府嵌入的結構性情境要素進行解釋,有助于揭示作為有限理性人的基層政府權衡收益和成本后采用的權宜性行動策略。盡管中國鄉土社會發生了根本性轉型,但歷經千年積淀而成的價值規范仍在一定程度上影響著民眾的行為方式,多數村莊仍然維持著“半熟人社會”狀態,“行動者掌握觀點的方式,就是把觀點跟自身在行動者之結構中所占有的位置聯系起來”[20](P292)。這意味著非正式治理主體需要對上承接基層政府的任務要求,但鄉土社會關系網絡的裹挾仍是影響其行為傾向的重要力量,其中夾雜著基于個人利益的理性思考和認知。此外,非正式治理主體政治責任與法律意識的淡薄和參與能力的低下也會增加簡約治理失靈的發生概率。

不同主體的行動邏輯背后隱含著不同的利益或規則考量,行動策略基于場域位置和資源的評估而作出,帶有典型的“情境定義”[21](P132)色彩,對場域情境的感知與理解推動著行動者實踐。上級政府的行動邏輯需要考量賦權社會與滲透社會的張力,基層政府的行動邏輯需要平衡自上而下的壓力型體制與行動所依托的資源環境,非正式治理主體需要在制度情境與鄉土語境之間作出權衡。本文遵循“主體—情境—行動”的研究視角,從C縣“一村一警務助理”運作過程出發,從上級政府動員、基層政府政策執行、非正式治理主體策略選擇三個層面進行微觀分析,在參與互動的行動者所建構的情境中探討簡約治理失靈的深層次原因,進而更好地解析國家建設與社會治理之間的邏輯關系。

三、基層簡約治理:“一村一警務助理”制度運作失靈

作為維持社會秩序的重要國家機器,警察是政府能夠直接動用的最有效的強制力量。當前社會風險化、復雜化意味著需要更多人力、物力資源實現社會治理的多重任務,顯然僅依靠官僚體制難以為繼。國家不再將社會治理建立在傳統社會特征基礎上,而是需要重新厘定它的目標與機制[22]。這就為基層簡約治理價值重提提供了現實論據。

(一)上級政府高位推動

2017年2月,A省提出建立“一村一警務助理”制度,將警務助理隊伍建設納入公安基層基礎建設規劃,向這一編外人員借力以形成合力提升基層治理效能。簡約治理實踐在正式權力的主導下主動開啟。一是黨政聯合發文。在中國政府多任務委托結構的“三元差序格局”[23]下,基層政府會依據上級權威地位差異為“委托事務”分配注意力,即下級對強勢上級投入更多注意力和資源,對弱勢上級投入較少。高位推動的核心特征是黨的領導。“黨的在場”會提高政策發布方權威,給政策執行方的下級政府釋放強大的政策推動力。C縣所在市公安局強力推進,以黨政聯合形式下發攻堅意見,接連出臺《關于開展“一村一警務助理”工作的指導意見》《加強和改進新形勢下公安基層基礎工作意見》《關于推行農村“一村一警務助理”的實施意見》等系列政策文件,賦予強烈的政治元素,憑借權威性引起基層政府重視,以期確保基層政府將警務助理推進工作擺在關鍵位置。二是目標責任導向。在上級政府制定“一村一警務助理”的績效目標之后,市級黨委和政府將這一目標量化分解,制定計劃配檔表、任務書。C縣先后出臺相關實施意見和實施細則,按照屬地管理原則,通過簽訂責任書形式明確鎮街相關部門和主要負責人的責任,實現了每個行政村至少1名警務助理的年度工作任務。可見,作為行政末梢的基層政府面對任務完成的剛性時間限制與硬性指標要求,不斷加快工作進度,在政策落實過程中保持著緊張的節奏。三是頻密督查考核。作為高位推動的主要抓手,督查考核機制是強化政策執行成效、確保重點政策得到有效落實的執行控制手段。C縣在“一村一警務助理”選拔過程中形成了市委定期巡視、市政府定期檢查問責等多種督查方式,督查警務助理政策落實情況,要求每月及時上報警務助理選拔情況。考核結果與高強度激勵相結合,將督查考核結果納入區縣政府領導班子年度綜合考核標準,同時將該工作納入全市公安重點工作觀摩評比,運用評比結果表彰、提拔領導干部。

(二)基層政府的權宜性執行

在不斷被壓縮的落實時間內,基層政府更多地采用權宜之計和各類短期的、人格化策略來扭曲性完成上級政府的工作任務,其中一些運作方式具有明顯的“只問結果不問過程”“不計成本不惜代價”的非理性特點[24]。一是人員選拔隨意。作為簡約治理主體的“鄉村經紀人”,警務助理要求具備良好的政治素養和能力素質,具有良好的群眾基礎并熟知村情、民情和社情,遵循嚴格的招募程序。但是,為了在規定時間內完成招聘數量,警務助理選拔程序并不規范,許多警務助理變成了人情崗、關系崗甚至養老崗,人員素質參差不齊,難以勝任警務工作。二是經費保障不足。政府每年從村級運轉經費中列出解決村級警務助理經費補貼問題,按照“六統一”原則,需要為村級警務助理配備如警務通手機、服裝等裝備及辦公場地,為此各鎮街要花費大量費用。作為緩解基層政府治理資源不足的警務助理制度,由于福利待遇低下難以調動警務助理的積極性,增大了縣鄉兩級政府的財政負擔。三是培訓考核松散。一方面警務助理崗前培訓十分簡單,通常以專題會議形式開展半天或一天的崗前培訓。另一方面對警務助理的內部考核和監督不完善。為加強對警務助理的規范化管理,C縣公安局制定了《警務助理工作職責》《警務助理紀律規范》等相關條例,但在施行過程中作用相對有限。這種松散的培訓考核機制難以保證警務助理在協助民警開展工作過程中的行為符合程序和規則。

(三)警務助理制度運轉失靈

治理風險和治理成本的作用機理是簡約治理的形成動力[25],如果能充分發揮警務助理的作用,無疑有助于彌補社會矛盾激增和科層治理資源匱乏之間的鴻溝,能為基層警務工作“雪中送炭”。于是,在上級政府強力推動下,“一村一警務助理”制度在C縣順利落地。但是,在“時間緊、任務重”的壓力面前,囿于資源限制的基層政府只能采用權宜性執行手段。針對警務助理的選拔、培訓與考核機制并不健全,福利待遇低下造成警務助理隊伍很難形成正向激勵與認同,結果既招不到高素質人員又加劇了現有人員的隨意退出。在實際運作中,警務助理并未有效發揮效能,有的甚至充當權力掮客,向違法犯罪人員通風報信。最終,基層政府與非正式治理主體合作的無序化和碎片化不僅制約了國家的有效治理,而且增加了科層體系的負荷。

四、情境張力:基層簡約治理失靈的主體行動邏輯

與基層治理體系現代化的宏大話語進行對接,上級政府試圖把“一村一警務助理”工作作為夯實基層治理的新載體和提升社會治理能力的新探索。在規劃設計中,遵循“頂層設計—高效執行—政策落實”的邏輯鏈條能夠切實夯實基層基礎,提高基層簡約治理能力。然而,由于情境張力的存在,上級政府、基層政府與非正式治理主體的行動邏輯與簡約治理目標大相徑庭。不同行動邏輯自相解構、相互抵牾,成為制約中國基層簡約治理成效的復雜鏈條。

(一)“賦權—留權”張力下頂層制度設計的剛性化

上級政府圍繞“一村一警務助理”目標實施建構了相對明確的政策文本,實現高位推動政策落實。這彰顯了上級政府通過簡約治理彌合基層“正式治理資源匱乏”與“治理壓力增大”間鴻溝的努力,由此改善并強化與社會建立聯結的方式,但并不意味著國家放棄了對非正式治理主體的規訓。國家在“賦權”的同時也會通過“留權”來規避潛在的治理風險。在政策設計和治理意圖之間存在著張力,即面對鄉村治理風險疊加的壓力,國家意識到簡約治理中非正式治理資源的價值,但在頂層設計的規則文本中卻缺乏實質性激勵與協同合作機制。A省公安廳提出對警務助理實行雙重管理,將警務助理隊伍建設納入公安基層基礎建設規劃,統一使用。“使用、利用、管理”等詞匯的高頻出現暗含著國家對警務助理這一非正式治理資源的塑造策略具有明顯的層級控制等科層制特征。

從本質上來說,上級政府一定程度上延續著傳統資源吸納的路徑依賴,從科層利益出發,傾向于通過行政化甚至是直接管理方式擴展自身治理資源網絡,強調警務助理單向度“為我所用”,沒有構建明確有效的激勵和認同機制,活力與彈性尤顯不足。因此,雖然上級政府一直敦促基層政府確保達成每村一位警務助理的目標要求,但對其如何激勵并未有明確要求。基層政府基于自身處境考量,進一步強化行政滲透,導致簡約治理運作走向畸形。

(二)“壓力—資源”張力下基層政府權威拓展的再強化

在地方政府政策執行中,為推動行政任務按時按量完成,上級政府將重點工作進行“政治任務打包”,并將任務細化成數量化和物質化的指標考核體系,以目標責任制為抓手對基層官員進行激勵與問責,基層政府承擔著顯而易見的執行壓力。同時,囿于財政和人事等可支配資源,僅憑基層政府的執行能力又無法全方位完成這些行政任務,基層政權深陷“擠壓型情境”[26]之中。面對這一上下擠壓的政策執行環境,基層政府的核心工作是將上級政府的總體性政策目標進行“結構性分解”,對直接的、短期的、考核清晰的行政任務有所回應,以適應“必須有效”的頂格管理訴求[27]。C縣及各鄉鎮政府加大人力物力投入力度保證按時足量完成警務助理招聘數量的硬性目標,但對于福利待遇和培訓考核等軟性任務,只能采取權宜之計,在自由裁量基礎上犧牲“質量”來“靈活”實現上級政策目標。

面對治理資源匱乏與復雜治理需求的矛盾,基層政府進一步延續與鞏固了上級政府的“留權”邏輯,拓展科層權威組織與動員非正式治理資源,試圖消除迫在眉睫的治理困境。C縣將警務助理整合進網格員隊伍,并在警務助理工作站安裝視頻監控,同步鏈接至鎮街派出所視頻大廳,社區民警可通過視頻監控查看警務助理出勤情況。從形式上看,科層權威擴展強化了基層政府對非正式治理資源的控制,但并不意味著基層政府獲得了穩定有效的外部支持網絡。相反,這一“泛行政化”趨勢導致權力和信息傳遞成本呈級數增加,最終產生巨額代理成本。這呈現擠壓型情境下基層政府的行動悖論(見圖2):一方面,基層政府希望激活非正式治理資源以彌補正式治理資源匱乏,緩解治理壓力;另一方面,基層政府因重重壓力而無力激活非正式治理資源,導致基層治理成本增加,造成基層政府超載。由此,在中國治理情境下,基層政府置身于壓力型體制下的多任務目標與資源匱乏的張力情境之中,其實用理性考量是制約基層簡約治理成效的重要影響因素。

(三)“準科層激勵—社會嵌入性”張力下非正式治理主體的自利性

作為“準官員”,警務助理既是政策的末端執行主體又是國家和鄉土社會重疊區域的行動者,受到鄉土社會關系網絡的裹挾,兼具“國家代理人”“公眾代理人”雙重身份。雙重身份之間的差異意味著他們并非機械地執行政府指令的抽象“組織人”,而是有著各自想法、情感、利益的“具體人”和“社會人”,必然要把其認知、情感、利益帶入執行過程,在現實情境下作出“趨利避害”式的權衡與取舍[28]。作為“國家代理人”,警務助理需要落實政策、完成政府任務,特別是在充滿復雜性、動態性的基層治理場域,需要警務助理立即作出決策和行動,這就考驗著警務助理的專業素養和綜合行政能力。然而,C縣對警務助理的培訓機制不健全、薪酬激勵機制缺失,導致警務助理專業素養和認同感缺失,工作規范性和積極性大打折扣,難以保證其在協助民警開展工作過程中的行為符合程序和規則。

與正式權力強調正式性、非個人性不同,鄉土情理存在著明顯的彈性、主觀性和個人情感性。在“村莊關懷意識”下,對于涉及村莊利益或個人利益的事項,作為“公眾代理人”的警務助理往往會與村民結成“利益共同體”欺瞞甚至對抗政府。從某種程度上說,警務助理的“不作為”是在資源有限和權責不符情境下的消極性行動反饋,也是身處鄉土社會關系結構和民眾道義資源下的一種自我保護方式。在自利性驅動下,警務助理會在國家意圖和村莊訴求之間尋求最佳利益平衡點和最大化利益訴求。當體制內報酬低下和激勵機制缺失時,警務助理的村莊身份認同將優先于“準官員”身份,加上淡薄的法律意識和孱弱的參與能力,便催生警務助理的行為失控風險。

簡約化治理過程中多層行動者行為所呈現的相互制約,本質上源于國家治理機制在科層化和社會化之間的不定搖擺,并總體呈現科層化的路徑依賴,以及科層化邏輯上揚對社會化治理機制的擠壓和牽絆這一不均衡情境。在中國國家治理過程中,存在著科層化和社會化兩類治理主體[29]。國家治理的社會化體現為通過賦權社會,激發社會自主性和社會參與,提升民眾的自我服務能力,由此基層社會中的諸多問題得以在自發秩序中解決,并在一定程度上提升基層治理效能。簡約化治理機制的產生正是對國家治理社會化的呼應。在社會化治理主體之外,國家治理還存在著科層化治理主體。簡約化治理的半正式行政制度設置恰恰呈現兩種治理主體的混合均衡樣態。面對多重疊加的國家建設任務,后發型國家信奉實用主義的路徑選擇,傾向以工具理性和策略主義進行國家建設[30]。國家治理主體社會化的努力易被科層化所遮蔽,導致基層簡約化治理實踐被轉化為條塊部門的外部化行動,賦權的范圍被打折扣,留權的取向被加強。因此,高層政府延續通過科層體系自上而下逐級傳遞治理理念的路徑,導致簡約治理實踐無法突破層級制的科層節制,加之整個科層體制的對上負責性,上級政府的留權傾向轉化為基層政府權威拓展的再強化,實際上偏離了簡約化治理本身所具備的多元參與、協同合作、靈活高效特征,滑向了“泛行政化”的軌道,破壞了基層簡約化治理的“結構場”,造成多層主體彼此抵牾,構成基層簡約化治理失靈的動態維度。

五、構建均衡情境:實現基層簡約治理有效的對策

理想的基層治理體系是一種平衡的治理體系,它需要各方力量有效平衡以實現其問題解決、民眾需求滿足和社會良性運行的目標[31]。簡約化治理實踐中多層主體行動邏輯的抵牾表征著基層社會治理情境的張力與失衡,涉及中央政府與地方政府、國家與社會、村社與民眾等子情境。實現基層簡約化治理,需要理順多元主體的關系,通過推進組織調適、政黨統合、權責耦合與主體激活機制建設,達成內外平衡關系的建構,以實現對復雜情境的動態均衡回應。

(一)組織調適:加強宏觀管理拓展基層政權自主空間

在政府組織內部,上級政府和基層政府之間需要解決的矛盾在于:一方面,上級政府需要加強自身權威優勢確保基層政府無偏差地落實上級政府的目標要求,避免政策變通對科層體制權威性的削弱;另一方面,需要賦予基層政權充分的自主性以靈活應對具體問題情境,實現因地制宜的治理。在中國國家治理的歷史演進過程中,有效治理的目標追求與權威體制二者之間的矛盾一直存在[32]。科層制壓力的強化會壓縮基層政權的自主性空間,導致基層政府疲于奔命,束縛基層政府解決實際問題的能力;基層政權自主性空間的無序擴張也會導致共謀俘獲等困境,渙散上級政府的統轄能力。因此,只有通過制度創新解決體制自身的沖突,調適二者之間的緊張關系,既加強上級政府的宏觀管控,又賦予基層政府充分的自由度,才能實現基層政權管理體制層面的簡約高效治理。一是充分利用現代信息技術加強上級監管能力確保基層執行有效。大數據和信息技術平臺有助于打破地域距離限制,簡化繁瑣程序,減少組織運行成本,實現信息的及時高效傳遞。上下級政府共處信息平臺之內,不僅可以解決上下級政府間信息掌握不對稱問題,而且可以將事件進展情況牢牢掌控在上級部門的監督之中,預防和即時糾正基層政府的政策執行偏差,保證政策目標的一致性和完整性。二是健全問責容錯機制發揮問責容錯的激勵導向作用。問責有利于強化基層干部的責任意識,提高基層治理的有效性。但過于嚴苛和無序的問責會導致基層干部缺乏激勵,擠壓基層官員的公共動機,更有可能為了逃避懲罰而盲目服從上級。適當的問責強度是激勵基層官僚增進其親社會價值的最有效方式[33]。因此,上級政府不能濫用問責權,應構建精準包容的問責體制,保證問責的合理性與信度,推進基層容錯機制的高效運轉,發揮問責容錯的激勵導向,充分釋放基層干部敢于擔當作為的積極性。三是優化政府績效考核機制規范政府行為。在科層體制內,績效考核體制是上級政府對下級政府實施管理的工具,通過排名、晉升這種政治錦標賽式的激勵方式引導控制基層政府行為。上級政府的政策需求構成政府績效的出發點,政府績效管理具有對上負責和結果導向的色彩,誘發基層政府行為異化,偏離績效期望。因此,需要進一步完善政府績效機制,將干部個人和社會需求納入績效考核指標,實現多維度的平衡發展,緩解層層加壓的消極影響,將壓力真正轉化為基層政府改進績效的自我驅動力,以高效回應社會需求。

(二)政黨統合:黨建引領促進社會化整合理順政社關系

隨著社會流動性的增強,鄉村治理場域中的公共事務呈現多元性、模糊性和復雜性特點,需要適配高度靈活性、簡約化的基層治理模式。在政府主導的行政化治理模式下,科層組織的專業性、格式性特征無法適應鄉村社會的快速變遷,造成對民眾的需求回應性遲緩,而且難以抑制自身權力的侵入,使基層社會陷入過度行政化的困境。這不僅不利于緩解自身資源緊張的壓力,還容易引發基層治理僵化和形式主義問題,陷入“行政有效,治理無效”的窘境。只有加強黨的全面領導,發揮黨“總攬全局、協調各方”的統籌作用,才能有效破解組織協調和治理負荷難題,增強基層治理的靈活性和彈性,理順政社關系。一是組織整合強化科層協同。充分發揮基層黨組織的政治統合能力和配置治理資源的能力,對黨政體系進行結構性整合,以解決基層治理資源的分割性和稀釋性問題。基層黨政體制是以事務型治理為導向建立起來的組織運作形式,以事權為中心建立起責任關系,通過高效的動員和組織再構破除部門協同行動藩籬,形成對基層復雜治理面向的主動適應和治理調適,能夠充分契合鄉村社會現實治理需求[34]。二是持續加強基層政權建設。基層政權治理能力在很大程度上體現為基層干部的工作能力與服務水平。應當進一步加強對基層干部的教育培訓和權力監督,提高基層干部政治站位,嚴肅執紀問責,確保黨員干部的錯誤思想和行為傾向得以不斷糾正和規范。開展各類宣傳教育活動,學習黨的各項方針政策,將“黨員黨性”的紀律要求和共產黨人的初心和使命追求內化為基層領導干部的行動要求,在群眾路線的政治教育過程中強化黨員干部的使命意識,避免個人利益尋租,彰顯自身先進性和責任擔當,以服務水平的提升切實增進民眾認同感。三是黨員力量下沉重構社會聯結。作為聯結政府與社會的組織形式,基層黨組織作用重大,要明確基層黨組織建設的核心地位與責任。面對基層黨建懸浮化的問題,通過嵌入的方式強化基層黨組織與民眾的聯結,做好群眾工作,獲得民眾的支持和授權,完善執政黨的基層組織網絡。黨員是黨建的主體和對象,應該優先撬動黨員資源,充分發揮黨員聯系群眾的先鋒作用,將組織浸潤鄉村日常生活,如通過推行“黨員包片聯戶”的方式暢通群眾反映問題渠道,實現黨員干部與基層民眾的良性聯動,有效激活群眾參與村莊治理的內在動能。通過上述方式,在黨的統合作用的發揮下,不僅能夠實現以治理資源的整合彌補科層體系縫隙,而且能夠增強應對基層復雜治理情境的基礎能力。

(三)權責耦合:職責重構推進基層政府規范化運行

實現政府權責利的平衡是新時代深化行政體制改革的關鍵環節,也是推進政府治理體系和治理能力現代化的有機組成部分。黨的二十大報告明確指出,要轉變政府職能,優化政府職責體系和組織結構,推進機構、職能、權限、程序、責任法定化,提高行政效率和公信力。近年來,基層政府權小責大、有責無權現象較為常見。組織間權力自下而上層層集中,科層壓力自上而下層層加碼的畸形樣態,誘發基層政府的職能缺位和錯位亂象。因此,需要規范權力的縱向運作過程,建立與基層政府治理職責和壓力相匹配的資源體系,實現政府事權和財權的對接,并通過強化責任意識,對基層政府潛在的異化行為進行糾偏,確保基層能夠有效承接。一是依托職責重理,實現政府職責和事權的雙向互動。長期以來,我國在央地關系、政府職責劃分中形成了“職責同構”模式,縱向層級間政府在職能、職責和機構設置上的高度統一,增加了政府運行成本,滋生官僚主義。“職責同構”是制約政府職責體系規范、政府職能優化的癥結所在[35]。只有合理調整政府縱向間職責配置,才能推進政府權責優化分配、行政體制改革等工作有效開展。要在“職責同構”的基礎上進一步解構,依據事權的實際履行能力重新厘清政府層級間的職責配置,避免職責不暢與交叉重疊,明晰基層管理尺度并通過權責清單制度加以厘定,做到各司其職。二是推進重心下移,實現政府財權與事權的有效對接。推動上級政府簡政放權,進一步將權力、資金、技術等治理資源和力量下沉基層政府,在基層政府承擔屬地管理職責時,賦予其相匹配的權力資源和管理權限,確保其快速響應。這樣可以避免屬地管理成為基層政府反向避責的工具和借口,保障行政決策的執行規范性,使基層政府開展有效的社會治理。三是加強教育培訓,提升專業行政能力。在下沉資源和自主權力的同時,需要加強對基層一線工作人員的教育培訓和責任控制,強化個人修養,以內化于心的責任意識提升其專業行政能力,最大程度規避權力濫用行為。通過開辦理論講座等方式增強基層官僚職業倫理和專業素養,以內部責任控制機制確保其行為符合職務規范,在應對復雜基層治理情境時具備靈活性和原則性雙重功效。

(四)主體激活:賦權社會調動基層自主治理能力

基層社會治理的價值取向在于構建黨建引領、政府主導、社會協同與民眾參與下的共建共治共享的治理格局。這意味著基層社會治理不能排斥行政力量的作用。如果一味強調科層化邏輯的滲透,將導致公共權力的擴張擠壓民眾自治的空間,進而帶來基層社會治理的內卷化[36]。鄉村社會治理的動力機制來源于其本身,鄉村居民是鄉村社會治理的關鍵主體。因此,提高鄉村治理能力需要激發社會活力,重塑鄉村社會的內生力量,鼓勵引導農民參與鄉村治理,堅定不移賦權社會,激活農民參與鄉村建設的主體性。一是政府支持引導鄉村社會自組織建設。當前農民的原子化、分散化使其無法以組織化的形式參與鄉村公共事務表達利益訴求,造成農民的集體失語,弱化了農民參與鄉村建設的自覺性和主動性。黨的十九屆四中全會提出,發揮群團組織、社會組織作用,完善群眾參與基層社會治理的制度化渠道。因此,需要積極培育農民自組織,以組織化的形式將分散的農民聚合起來,為農民參與鄉村建設提供有效載體,由此推動村民自治的實體化。當前不少地區正在積極引導農村設立村落理事會,并被引入鄉村治理體系達至對正式治理的有效補充,與基層組織之間建構出協同共治網絡體系,實現簡約高效的治理目標[37]。需要明確的是,在自組織成立初期,政府的政策推動和資源支持是滋養農民自組織成長發展的必要條件,隨著農民自組織能力的提升應適當減少干預,凸顯其自治屬性。二是民主協商營造公共空間提升農民主體參與能力。在鄉村利益訴求多元化、復雜化的現實背景下,通過搭建協商議事平臺,支持政府、村“兩委”、村民等多元主體參與鄉村社區議程,尋找共同的利益點,凝聚村莊發展共識。針對農民反映強烈的問題和訴求展開協商討論并及時回應,維護農民的切身利益,培育農民的村莊認同和主體自覺。通過一系列反復的協商對話實踐,尊重農民的表達權,有助于增進村民的效能感,使村民對自身的主體地位、行動能力進行再確認,提升村民參與鄉村治理的內生動力。三是文化涵育文明鄉風培育農民公共精神。村莊在發展過程中積淀的特色文化和集體記憶,可以為鄉村共同體建設提供情感紐帶。應注重挖掘村莊特色文化資源,發揮鄉賢在鄉村治理中的作用,通過鄉風文明建設提升鄉村社區凝聚力,維系村莊熟人社會關系,重塑村莊公共性,為激活村民自治提供適宜的文化秩序基礎。

六、結語

審視“一村一警務助理”的運作實踐,上級政府通過遵循“頂層設計—高效執行—政策落實”的治理機制設計實現基層簡約治理,但并未收到預期效果。上級政府雖然試圖通過簡約治理彌合“正式治理資源匱乏”與“治理壓力增大”之間的鴻溝,改善并強化與社會建立聯結的方式,但在政策設計中又強化了對非正式治理主體的監管。置身擠壓型情境中的基層政府,通過權宜性執行鞏固延續了上級政府的“留權”邏輯;一線治理情境中的非正式治理主體因無力調適權威邏輯與基層社會的緊張關系而選擇逃離。于是,情境張力下多元行動者實現自我保護的邏輯互相牽絆、互相解構,導致簡約治理成效大打折扣。簡約治理過程中多層行動者行為所呈現的相互制約,本質上源于國家治理的工具理性和價值理性之間的相互抵牾,導致簡約治理實踐無法突破層級制的科層節制。最終,這種融合國家正式治理與鄉村內生資源的簡約治理創新極易因政策運作過程的扭曲而受挫。實現基層簡約化治理需要突破層級化科層節制,在堅持黨組織核心領導的前提下,推進組織調適、政黨統合、權責耦合與主體激活機制建設,理順行政體制內部及基層政權與民眾的互動關系,構建內外均衡的基層治理情境。

推進基層簡約治理,是實現基層治理體系和治理能力現代化的必然要求。既有研究在解釋簡約化治理緣何失靈時多聚焦于基層政府執行邏輯和簡約治理主體缺位邏輯,相對忽視了國家制度設計的重要地位,缺乏對上級政府、基層政府與非正式治理主體之間的互動分析,因而難以理解上級簡約治理意圖與實際簡約治理失靈之間的復雜關系及內在張力。上級政府、基層政府與非正式治理主體在情境張力下的“資源吸納”“權威強化”“自利偏差”行動邏輯,構成了簡約治理困境的動態維度。案例中警務助理的工作性質是一個“難以落實又必須落實的任務”,注定增大了代理人失控的風險。同時,基層政府的財政情況和鄉土結構也會影響不同主體的行為邏輯。簡約治理的生命力在于構建均衡情境,處理好正式治理與基層簡約治理間的結構性張力。通過制度創新規范縱向政府間的權責邊界,通過賦權增能有效激活基層社會的內生力量,通過黨建引領構建共治格局,是實現簡約治理有效的路徑選擇。未來的研究還需要對本土治理敘事進行深入追蹤和案例比較,以進一步拓展分析視角的解釋空間。

參考文獻:

[1]黃宗智.集權的簡約治理——中國以準官員和糾紛解決為主的半正式基層行政[J].開放時代,2008, (2).

[2]賀東航.“簡約治理”與林改政策在鄉村的實踐[J].華中師范大學學報(人文社會科學版), 2012, (5).

[3]徐勇.“政黨下鄉”:現代國家對鄉土的整合[J].學術月刊,2007,(8).

[4]黃冬婭.多管齊下的治理策略:國家建設與基層治理變遷的歷史圖景[J].公共行政評論,2010,(4).

[5]呂德文.治理現代化進程中的簡約治理[J].云南行政學院學報,2017,(6).

[6]李鑫誠.鄉村權力下沉治理模式的運行策略及其反思[J].湖北社會科學,2017,(4).

[7]劉銳.行政吸納社會:基層治理困境分析[J].中南大學學報(社會科學版), 2020,(5).

[8]耿羽.當前“半正式行政”的異化與改進——以征地拆遷為例[J].中國鄉村研究,2015,(1).

[9]陳峰.分利秩序與基層治理內卷化 資源輸入背景下的鄉村治理邏輯[J].社會,2015,(3).

[10]鐘偉軍,陶青青.壓力下的權威拓展:基層政府如何塑造非正式治理資源?——基于浙江省W鎮“仲規儂”的案例分析[J].公共管理學報,2021,(2).

[11]謝小芹.半正式治理及其后果——基于糾紛調解及拆遷公司參與的半正式行政分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2014,(5).

[12]張緊跟,謝夢迪.城市基層簡約治理何以失效——以G市L區城市協管為例[J].中共福建省委黨校學報,2016,(7).

[13]王德福.主輔結構與模糊化運作:城市社區的簡約治理機制[J].北京行政學院學報,2019,(3).

[14]宋鍇業.基層社會治理的“社會化困境”:一項治理張力分析[J].公共管理與政策評論,2020,(6).

[15]杜少臣.情境社會學:一個理論遺珠[N].中國社會科學報,2018-05-02.

[16][英]安東尼·吉登斯. 社會的構成——結構化理論大綱[M].北京:三聯書店,1998.

[17]王漢生,吳瑩.基層社會中“看得見”與“看不見”的國家——發生在一個商品房小區中的幾個“故事”[J].社會學研究, 2011, (1).

[18]曹正漢.中國上下分治的治理體制及其穩定機制[J].社會學研究, 2011,(1).

[19]劉偉,黃佳琦.鄉村治理現代化中的簡約傳統及其價值[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2020,(3).

[20]蘇國勛.社會理論的政治分化[M].上海:上海三聯書店,2005.

[21][美]戴維·波普諾. 社會學(第十一版)[M].北京:中國人民大學出版社,2007.

[22]任劍濤.曲突徙薪:技術革命與國家治理大變局[J].江蘇社會科學,2020, (5).

[23]練宏.注意力競爭——基于參與觀察與多案例的組織學分析[J].社會學研究,2016,(4).

[24]鐘海.權宜性執行:村級組織政策執行與權力運作策略的邏輯分析——以陜南L貧困村精準扶貧政策執行為例[J].中國農村觀察,2018,(2).

[25]史云貴,高喆.簡約治理:概念內涵、生成邏輯與影響因素[J].中國人民大學學報,2022,(1).

[26]李棉管,覃玉可可.“做工作”:基層擠壓型情境下的社會情理治理——D鎮的案例研究[J].公共行政評論, 2022,(3).

[27]張翔,陳婧. 再論地方政府的政策變通執行:意義結構、組織邏輯與行動策略[J].天津社會科學, 2021, (4).

[28]陳俊,王海濤.基層治理中的過度執行:成因、危害與對策——以街頭官僚為例[J].求實,2022, (3)

[29]彭勃,張振洋.國家治理的模式轉換與邏輯演變——以環境衛生整治為例[J].浙江社會科學,2015,(3).

[30]王清,劉海超.國家建設視角下“調解優先”的形成邏輯——基于珠三角地區D鎮的案例研究[J].經濟社會體制比較,2022,(3).

[31]李文釗.重構簡約高效基層治理體系的中國經驗——一個內外平衡機制改革的解釋性框架[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2020,(2).

[32]周雪光.權威體制與有效治理:當代中國國家治理的制度邏輯[J].開放時代,2011,(10).

[33]Wenyan Tu,Ting Gong.Accountability Intensity and BureaucratsResponse to Conflicting Expectations:a Survey Experiment in China[J].Public Management Review,2022,(24).

[34]吳春來.政策過程視域下基層黨政體制適應性治理的微觀機制——以S省W鎮治理實踐為例[J].中國行政管理,2021,(8).

[35]朱光磊,張志紅.“職責同構”批判[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2005,(1).

[36]賀雪峰.規則下鄉與治理內卷化:農村基層治理的辯證法[J].社會科學,2019,(4).

[37]韓慶齡.協同共治與過程民主:農民自組織的治理實踐——基于湖北省秭歸縣G鄉的實證分析[J].求實, 2022,(3).責任編輯:陳文杰

Why Does Simple Governance at the Grass-Roots Level Fail?

——A Case Study of Village Policing Assistant in C County of A Province

Zhang Jingen, Zhang Xuan

Abstract:Creating simple and efficient grass-roots governance is an inherent requirement for modernizing the grass-roots governance system. The intention of the state-empowered society to activate the endogenous power of grass-roots society is biased by the tension between the actions of multiple layers of actors, resulting in informal governance subjects in front-line governance situations choosing to flee due to their inability to reconcile the tension between the logic of authority and grass-roots society. The contradiction in the logic of action of multi-layered subjects essentially stems from the oscillation of the state governance mechanism between cascading and socialization, so that the grass-roots parsimonious governance innovation, which integrates formal state governance and endogenous village resources, is externalized by the cascading system. To achieve the simplicity and efficiency of grass-roots governance, it is necessary to break through the hierarchical sectional restraint and reshape the internal and external balance of the governance situation. Through in-depth promotion of organizational adaptation, political party unification, power-responsibility coupling and subject activation mechanisms, the structural relationship between the internal section system and rural society is rationalized under the strong leadership of the Party, and a two-way empowering grass-roots governance system is built between state power building and rural social autonomy.

Key words:grass-roots governance, simple governance, governance failure, situational tension