里應外合,趕走盯著自己看的“人”

龔琴

摘要:一名高二男生被確診為精神分裂癥,出現幻視、暴力攻擊傾向。心理教師采用認知行為療法(CBT),向內幫助了來訪者矯正不合理信念,引導來訪者合理宣泄情緒,并發展興趣,激發潛能;向外充分挖掘來訪者的社會支持系統資源,幫助來訪者回歸正常的學習和生活。經過一年的藥物治療配合心理輔導,來訪者的精神分裂癥痊愈,并且在休學一年的情況下參加高考,取得優異成績,考取了雙一流大學。

關鍵詞:精神分裂癥;認知行為療法;心理復建;個案輔導

中圖分類號:G44文獻標識碼:B文章編號:1671-2684(2023)12-0053-04

一、個案概況

安安(化名)是一名高二男生,在高二下學期自我感覺易怒,害怕會因為無法控制憤怒情緒傷害他人,總是感覺在寫作業的時候有人在背后盯著自己,懷疑自己可能“不正常”,故而在QQ上給心理老師留言表示想要進行心理輔導。

安安是獨生子,父親常年在外工作,母親是全職家庭主婦。安安小學時有一次與同學發生爭執,將對方打傷,媽媽責備其太沖動,要他以后控制自己的情緒,不能生氣。從那以后安安遇到事情就告訴自己不能生氣,久而久之,他遇到任何事情都不敢生氣,想要生氣的時候就告訴自己不能有情緒。

安安從小的學習生活主要由媽媽負責,媽媽對其學習要求很高,安安學習的時候媽媽會站在其身后督促。安安中考以優異成績進入武漢市某重點高中,高一選科分班的時候,以第二名的成績進入重點班級。2020年新冠疫情期間,他在網課之余對音樂創作產生興趣,自學編曲創作。疫情得到控制后回校上課,學校準備舉辦藝術節,安安是音樂社成員,想要參與藝術節的籌備,進行音樂創作和音樂設備的調試工作。安安母親得知后以其最近成績波動大,馬上進入高三,耽誤學業為由,不支持其參加。安安內心對媽媽不滿,但覺得媽媽也是為他好,不應該生氣,因此順從了媽媽的意思。但在此期間,安安開始出現幻視,在教室和家里總感覺背后有人盯著自己,同時沒有來由地感覺到憤怒,控制不住想要砸東西的沖動,害怕自己有一天情緒不受控制,會傷害到同學。

二、個案分析

(一)外在誘因

1.母子沖突,發展興趣受阻。安安非常想參加學校藝術節,參與音樂相關工作,但遭到母親的強烈反對,并因為母親沒收了電腦和手機等創作設備,與母親發生爭執。安安因為無法做自己喜歡的事情而沮喪,對于母親的行為感到憤怒。

2.臨近高三,成績波動大。安安是重點班的學生,曾經考過班上第二名,但最近成績波動較大,降到班上中等水平。馬上要進入高三最關鍵的一年,成績的起伏讓安安產生了焦慮情緒。

(二)深層內因

1.童年經歷,憤怒情緒不被允許。從小學時與同學打架被媽媽訓斥不能生氣后,安安逐漸形成了“生氣是不好的,是不被允許的”的不合理認知。自此,他便在學習和生活中隔離自己的情緒感受,不允許自己有憤怒的情緒,一直壓抑著自己。每個人都有一個情緒垃圾桶,當情緒的垃圾桶逐漸裝滿,又不進行合理的表達和宣泄,情緒就會溢出來,最后無法抑制而爆發。

2.家庭因素,專制型家庭教養方式。父親因工作忙經常不在家,安安的學習生活由母親照看。家庭教養方式為專制型,家長對孩子高度控制、過度干涉,只關注孩子的學習成績,很少關注孩子內心的情感需求和變化。例如,即使到了高中,學習時也不允許關門,母親會坐在客廳盯著;認為只有學習最重要,不允許孩子做任何與學習無關的事情。在母親的高壓下,安安出現幻視,即使在教室中學習也會感覺背后有人盯著自己,并逐漸泛化到其他生活場景中,例如坐地鐵時也會感覺有人盯著自己。

三、輔導方案制定

(一)輔導目標

與安安溝通后,我們共同制定了輔導目標:短期目標為能看到不合理信念對自己情緒和行為的影響,從而改善情緒狀態和行為,掌握合理宣泄情緒的方式;長期目標為正確認識且正常化精神分裂癥,識別幻覺并能有效應對,構建良好的社會支持系統,提升問題解決和人際交往技能。

(二)方法和原理

認知行為療法(cognitive behavior therapy,簡稱CBT),是以認知為核心的一種心理咨詢方法。在咨詢過程中,重點關注情境、認知、情緒及行為四個方面,強調來訪者持有的特殊信念和行為模式,利用各種方法來矯正來訪者的想法和信念系統,進而帶來情緒和行為上持久、正向的改變。

四、輔導過程

(一)問題評估,進行心理教育,獲取家庭支持

在初次咨詢中,我運用傾聽、共情、無條件積極關注等方式,與安安建立了良好的咨訪關系,讓其可以完全釋放壓抑已久的情緒。通過攝入性會談收集大量的臨床資料。在了解其存在幻視情況后,建議通過專業的精神科醫生進行評估診斷。

安安經精神科醫生確診為精神分裂癥并要求服藥。在第二次咨詢中,我從精神分裂癥的界定、發病原因、藥物治療和心理治療協同的原理等方面進行詳細解釋,增強安安對藥物治療的依從性并配合進行心理咨詢。然后,依據“正常-異常連續體”的觀點,向安安解釋正常和異常并不是絕對對立的兩個極端,而是正常和異常構成的連續體,不同的個體處在這個連續體的某個點,人和人之間只是程度不同,沒有本質區別,通過正常化來對抗安安的病恥感。

在第二次心理咨詢結束后,我與安安媽媽進行了會談,爭取重要家庭成員支持者的藥物治療和心理治療。除了向家長普及心理教育的相關知識外,我還建議家長對安安減少責備或回避,改善家庭成員之間的內部溝通和問題解決技能,并向家長傳遞了癥狀好轉和改善的希望。

在家庭訪談結束后,家長逐漸調整與安安的相處方式,調整了只重成績不重孩子興趣發展和情感需求的教養方式。在家休養期間,媽媽不再強迫安安學習,在學習時也不會盯著他,而是做自己的事情。允許安安自由地進行音樂創作、自制各種工具等感興趣的事情。安安喜歡無人機,媽媽幫其購買了相應設備,并陪伴其拆解、研究、自制無人機,進行試飛。在安安表達希望養鸚鵡時,媽媽為安安買了一只鸚鵡,并一起撫養。養鸚鵡和陪伴其做喜歡的事情,促進了親子之間的溝通,使母子之間有了學習之外的更多話題,交流也更頻繁和順暢。總之,媽媽在此期間通過創設相對寬松的家庭環境,對孩子多一些傾聽和理解,陪伴孩子度過了艱難的時期。

(二)識別對情緒的不合理信念,合理宣泄情緒

安安回憶起小時候有一次因為與同學發生矛盾,將同學打傷,媽媽知道后指責安安并告訴安安以后“不準生氣”。從那次事件以后,安安認為“人不應該有情緒,不應該生氣”。久而久之,安安覺得自己似乎是一個沒有情緒的機器人,不會生氣,不會憤怒。

我應用認知技術(蘇格拉底式提問)幫助其轉變“不應該生氣”的不合理認知,向其澄清任何人都會有情緒,無論是負面還是正向情緒。接下來,幫助安安合理地宣泄情緒,建議他以親近大自然、運動等方式宣泄情緒。安安在輔導中透露他喜歡騎自行車,我鼓勵他情緒不好的時候,可以騎自行車放空自我,宣泄情緒。

(三)處理幻覺,減輕對身體癥狀的恐懼

1.正常化幻覺

正常化通常是干預精神疾病癥狀的第一步。我告訴安安幻覺是比較常見的現象,許多人都曾經經歷過,讓安安接受自己的幻覺,消除病恥感,愿意面對和處理幻覺。

2.幻覺日記

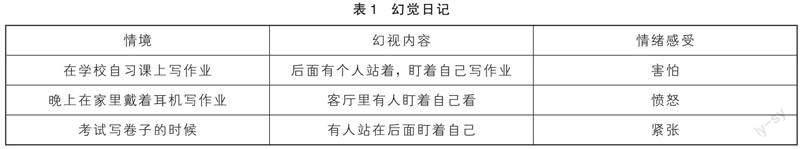

我請安安在出現幻視的時候把它記錄下來。幻覺日記的內容包括情境、幻視內容和情緒感受三個方面,當出現幻視的時候,將幻視內容填寫在如表1的“幻視內容”一欄中,然后把當時的情形(或者自己在做什么事)填寫在“情境”一欄中,把自己的情緒感受填寫在“情緒感受”一欄中。經過一周的記錄,我們發現了一些規律,比如安安寫作業的時候經常會出現幻視,幻視的人都是站在后面。

3.認知干預

我通過幫助安安檢驗幻視的證據,也就是幻視的真實性并發展出替代性的解釋,讓安安對幻視產生了新的理解。以下為認知干預片段。

咨詢師:你能具體說說你看到的景象嗎?

來訪者:我在自習課上寫作業的時候,感覺后面站著一個人盯著我看。

咨詢師:這個人站在你后面,你怎么能看到呢?

來訪者:我用眼睛的余光能看到她。

咨詢師:能描述一下這個人的特征嗎?

來訪者:看不太清,感覺像是一個女的,長長的頭發;但是有時候又像是一個男的。

咨詢師:這個人站在你后面做了什么?或者說了什么?

來訪者:這個人就是站在后面盯著我看,有時候會聽到她在后面說寫作業不認真、趕緊寫之類的話語。

咨詢師:你聽到這些話的時候,有什么感受?

來訪者:我覺得很煩,還有一點害怕,然后就不能專注學習了。

咨詢師:嗯,聽到這些會害怕,會難以集中注意力。你覺得以前見過這個人嗎?或者跟生活中的什么人比較像?

來訪者:聽到她說這些話的時候,我覺得她特別像我媽媽,有時候又感覺是班主任站在我后面,但是我回頭一看,并沒有人。

咨詢師:聽起來好像站在你身后盯著你的是以媽媽為代表的一些權威人物。

來訪者:也許吧,因為從我小時候我媽就把我看得很緊,我寫作業她就在旁邊盯著,有時候我在房間寫作業,她就在客廳里走來走去,偷偷盯著我。

咨詢師:嗯,可能將小時候經歷過的情境泛化到現在,即使現在媽媽不盯著你寫作業,但是你還會看到類似的景象,并且將媽媽這一人物擴展到班主任等權威人物。

來訪者:有可能,之前我不太確認是誰,就是感到他們站在我后面的時候我很害怕。經您這么一說,我好像理解了,也舒了一口氣。

咨詢師:為什么舒了一口氣呢?

來訪者:想到站在后面的可能是我媽媽或者班主任等,雖然還是會害怕,但是那種不知道是誰的恐懼感消失了。

(四)激發興趣,挖掘潛能,重建生活信心

由于罹患精神疾病,安安經常請假在家休養,這導致他成績下滑,對自己的能力產生了懷疑。為了幫助安安重建對生活的信心,我從挖掘他的興趣入手,激發他的潛能。我注意到他是音樂社成員,對于音樂創作、硬件軟件等使用方面喜歡琢磨,因此鼓勵他在不影響自己休息調整的情況下,堅持做自己感興趣的事情。每當學校有大型活動,涉及音樂創作、后臺調試等工作時,我都盡力向學校爭取,為安安提供鍛煉機會。領導得知安安對音樂創作和后臺調控方面感興趣,并有一定的自學基礎,也鼓勵安安積極參加學校舉辦的各項音樂相關的活動。

在藝術節期間,學校邀請安安參與音樂創作和后臺工作,為安安免費提供電腦和各種設備,并邀請學校聘請的藝術節音響師擔任安安的師父,教授他專業的音響技術。安安在豐富的活動中體驗到了成就感,并與志同道合的同學建立了深厚的友誼,擁有了穩定的同伴支持系統,從興趣方面獲取了對生活的信心。

五、輔導效果

安安幻視癥狀消失、情緒穩定,經精神科醫生評估后可以不再服用藥物,恢復正常的學習和生活。在經歷近一年的休學后參加高考,安安超常發揮,取得了優異成績,后被一所雙一流學校錄取。安安在高考后主動回校當志愿者,參加學校的藝術節籌備工作,負責所有節目的音樂制作和設備調試工作,并作為藝術節的暖場節目現場打碟預熱氣氛。在現場打碟中,安安頭戴耳機,搖晃身體,全情投入,主動邀請全校師生跟著音樂一起律動……心理老師看到安安在藝術節上的表現,確信安安已經走出了疾病的陰霾,重拾生活的信心。

六、輔導感悟

(一)里應,挖掘內在潛能

積極心理學提出要關注人的積極心理品質,挖掘人內在建設性力量,使人生活得更幸福。積極心理學之父馬丁·塞里格曼在暢銷書《持續的幸福》中提出構建幸福的五個元素(PERMA):要有積極的情緒(Positive emotion),要投入(Engagement),要有良好的人際關系(Relationships),做的事要有意義(Meaning),要有成就感(Achievements)。PERMA不僅使人身心健康,還能帶來更大的生產力,創造更美好的世界[1]。

在安安的個案中,心理教師運用認知行為療法幫助他矯正不合理的信念,激發他的內在潛能,挖掘優勢資源,創造條件讓他體驗成功的樂趣,體會到自身的價值。當安安全身心地投入到音樂相關工作中,幫助學校成功舉辦了大型活動,他不僅體驗到了成就感,并且在活動中結識了一群同樣熱愛音樂的伙伴,擁有了良好的人際關系和積極的情感體驗,同時在音樂中釋放了自己的情緒。安安的經歷正好印證了構建幸福的五個元素,它們讓安安順利走出心理疾病的困擾,獲得了幸福。

(二)外合,建立家校社同盟

青少年心理疾病的干預需要多方合力。當前青少年的心理健康狀況堪憂,精神心理類疾病成為威脅青少年群體身心健康的常見疾病[2]。處于疾病狀態的青少年問題解決能力弱,常常無力改變造成心理問題的現狀,這就需要對青少年周圍的支持系統資源進行整合。

在安安的案例中,家長經過學校的家庭教育指導,主動轉變唯成績論的觀念,支持孩子發展興趣愛好,培養良好的親子關系,創設溫馨的家庭氛圍;學校領導和班主任也起到了非常關鍵的作用,為安安搭建展現自我的舞臺,鼓勵支持他參與活動;心理教師提供專業意見與服務,給予安安陪伴和支持;精神科醫生提供科學治療方案,穩定病情。家校社多方聯動,幫助安安回歸到正常的學習和生活中。

參考文獻

[1]馬丁·塞利格曼. 持續的幸福[M]. 趙昱鯤,譯. 杭州:浙江人民出版社, 2012.

[2]薛云云,肖煜吟,付航,等. 青少年心理健康現狀及改善對策——基于上海市3家醫院的調查結果[J]. 中國衛生政策研究,2019,12(2):65-69.

編輯 / 黃偲聰終校 / 于 洪 石 雪