“肯下笨功夫 才有真功夫”

尹潔

2023年5月5日,白春禮在北京接受本刊采訪。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

1987年的北京市朝陽區大北窯,不是今天人們熟知的CBD(中央商務區)核心地帶,現在擁擠繁華的地標建筑區域,在當年還是一片荒涼的郊區,其間分布著一些輕工業工廠。

對于這個地方,白春禮印象深刻。1987年底的一天,他坐著公交車,從位于北京西郊中關村的中國科學院化學研究所,一路顛簸到東郊的大北窯,下車再往東走,尋找一家專門做電子控制系統設備的公司。

白春禮的目標是購買一臺機箱。他并不知道這家公司是否有貨,只是去碰一下運氣,當趕到倉庫時恰好還剩最后一臺。驗完貨、付完款,白春禮要來一個紙箱子將設備裝進去,然后吃力地搬到公共汽車站,已經是下午5點了。

“等車的人太多了,每來一趟車,我就抱著箱子往上擠,結果左一趟擠不上去,右一趟擠不上去,等了好幾趟才終于上車。車里更是人擠人,我又帶著個大箱子,周圍人嫌棄地用白眼看我。等回到單位,我累得上氣不接下氣,一句話都說不出來了。”30多年后,白春禮依然記憶猶新。

坐在《環球人物》記者對面的白春禮,看起來比實際年齡年輕很多。兩年半之前,他卸任了中科院院長職務,在這個崗位上,他工作了10年。追憶自己的科研生涯,往事歷歷在目,有些是他始終不渝的信念,有些是他未曾預料的機遇,但所有的一切都與中國的科技發展休戚與共。

“一窮二白”的起步

白春禮的人生中有幾個重要的轉折點,1987年是其中之一。那年11月,他從美國加州理工學院(博士后和訪問學者)回國,進入中科院化學所工作。

在美國時,白春禮從事的是掃描隧道顯微境(STM)研究,這是世界上最先進的納米技術。他希望中國能在該領域取得突破,這也是他回國的最大動力。

然而,當時的化學所在這一領域的科研條件幾乎是一窮二白,加上白春禮年輕,一些資深同事不太相信他能做成,說:“我們是搞化學的,要做能看到原子的儀器,怎么可能?專業都不一樣。”

但在看過白春禮的項目申請報告后,化學所領導還是批準了。由于科研經費緊張,單位決定用貸款的方式提供12萬元資金。所領導對白春禮說:“這筆錢是其他課題組的,暫時貸給你。等你從其他渠道申請到經費后,再還給所里。”之后,中科院時任院長周光召聽取了白春禮的工作進展匯報,決定給予30萬元院長基金作為對項目的特殊支持。

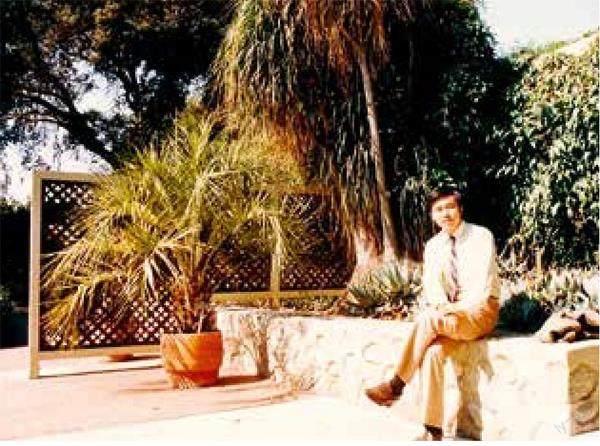

1985年,白春禮在美國加州理工學院。

“許多工作幾十年的老同志申請經費都非常困難。為了支持科研創新,所里能做出這一決定是非常不容易的,在當時是一種破天荒的舉動。”白春禮說。

創立STM實驗室時,單位只能提供一間空空的地下室,白春禮自己去買電線和工具,用地板革鋪地面,在墻上刷大白;為了節省經費,他蹬著三輪車到倉庫,撿回一些破桌椅、水管子,請木工修一修……沒有人手,白春禮找到兩名老同志、一名剛畢業的年輕人,就這樣組成了課題組。

更大的難題是實驗設備。在國外時,相關公司都有產品目錄,白春禮只要打個電話,廠家直接送貨上門。但在國內,哪怕是采購一些電阻、電容之類的小元器件,都必須跑到商店去挑,而且好多東西根本沒有。有一次需要64個灰度級的計算機圖像板,白春禮四處打聽,很多商家都不知道什么是灰度級,最后得知中科院聲學所在海淀區上地有家公司正在研發這種產品,他趕緊跑去訂購。

放棄美國優渥的待遇回國后,白春禮的工資不過百元人民幣,和愛人李春芳住在借來的一間簡陋平房里,騎自行車上下班。當時北京市出租車價格是每公里1.2元,白春禮東奔西跑買設備連打車都舍不得。

“把經費節省下來,可以多買一些好設備。”白春禮說,“雖然國內的科研條件差一些,但我的理想就是研發中國自己的STM,所以內心是充滿激情和希望的。”

“回來吃苦,圖什么?”

為了早日取得突破,白春禮幾乎一天也沒有休息過。研究掃描隧道顯微鏡需要安靜的環境,晚上干擾少、噪音少,因此他總是忙到深夜12點之后,直到傳達室的人來敲門提醒。有時為了等實驗數據,他忘了時間,下班時發現大門被鎖上了,只好翻柵欄出來。

冬天,地下室沒有暖氣,但在實驗最緊張的時候,大家每天只能睡四五個小時、吃一頓飯。實驗室的地上放了一個泡沫塑料墊,夜里太困時就在上面睡一會兒。

很多人覺得白春禮“傻”,既不理解他為什么要過得像個苦行僧,更不理解他為什么要回國,“放著美國的汽車、高薪不要,卻要回來吃苦,圖什么?”

有一次,白春禮在食堂排隊買飯,跟一個不認識的人聊了幾句,提到自己是化學所78級的碩士研究生,結果那個人問道:“聽說你們78級里有個叫白春禮的,放著美國4萬美元的年薪不干回國,還自己花外匯給單位買東西,這事是真的嗎?”

白春禮不愿解釋,只能用行動證明自己的選擇。

轉眼到了1988年春節前夕,按慣例每個課題組都會發一點年終獎金,但STM實驗室發不出來。化學所科技處處長不忍心,就從科技處“支援”了100元。白春禮感動得眼淚直打轉,對課題組同事說:“咱們4個人,除了我每人發20元,再用20元買些花生瓜子,開個茶話會,另外20元作為課題組的公共基金。”結果3名同事都沒要獎金,最后大家用20元開了茶話會,剩下的80元都做了公共基金。

1988年的春天,經過4個多月的奮戰,課題組在地下室里比原計劃提前一半時間完成了STM的研制任務。當看到清晰的原子圖像在屏幕上滾動時,大家興奮至極。

“那天回家的路上,我猛然發現樹上已長出手掌大的葉子,才意識到春天已經來了。”白春禮說。

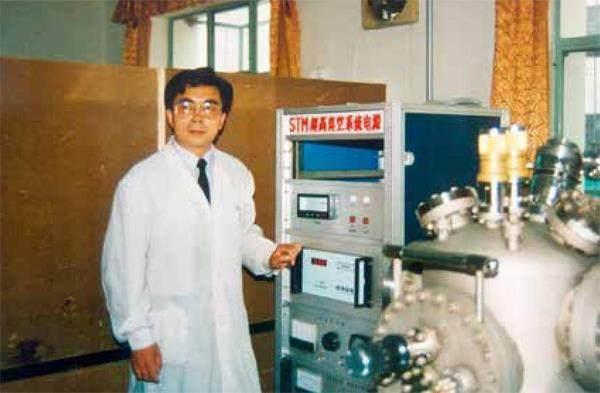

緊接著,課題組開始研制更加先進的原子力顯微鏡(AFM),于1989年初研制成功。在此基礎上,白春禮又帶領團隊研制了超高真空掃描隧道顯微鏡、低溫掃描隧道顯微鏡、激光檢測原子力顯微鏡等。這些高科技儀器都應用于國內的科研領域,發揮了重要作用。

“作為中國人的自豪感”

很多人問過白春禮當年選擇回國的理由。他的回答很簡單:報效祖國。這四個字是從小潛移默化根植于他內心深處的信念。

“小時候,我聽父親講屈原、岳飛、文天祥的詩詞和故事時,經常感動得熱淚盈眶。長大后,讀到老一輩科學家在新中國成立初期排除萬難回國的故事,也肅然起敬。他們是在祖國最困難的時候回來的,因為海外學子更能深切地體會到祖國強大的意義。”

回國后,白春禮帶領團隊研發STM。

白春禮常常提到自己非常敬重的一位科學家——郭永懷。作為世界航空學泰斗馮·卡門的弟子,郭永懷在1956年回國。為避免美國政府阻擾,他在公開場合將自己十幾年的珍貴研究手稿付之一炬。回國后,郭永懷為“兩彈一星”事業做出了重要貢獻,卻在1968年因飛機失事遇難。

在遇難現場,郭永懷和他的警衛員牟方東的遺體緊緊抱在一起,當人們費力將他們分開時,才發現兩人胸膛間夾著一個未被燒焦的公文包,里面完好無損地裝著剛完成的熱核導彈項目試驗數據。

2019年,在中國科學院大學本科新生的開學典禮上,作為名譽校長的白春禮將郭永懷的故事又講了一遍,震撼了現場的所有人。

“當一個人有信仰與追求的時候,再苦再累也不覺得,更不會在意別人的議論。我們現在可以給歸國人員提供很好的物質待遇,但僅靠物質吸引是遠遠不夠的。中國的年輕人應該有更高層次的精神追求,如果僅僅為了名利才肯付出,那是膚淺的人生。”白春禮說。他也常常告誡后輩:肯下笨功夫,才有真功夫。

白春禮的青少年時代是在物質貧乏的環境中度過的,但書籍給了他很大的精神滿足,學習成績始終名列前茅。高中畢業后,他下鄉插隊到內蒙古生產建設兵團,仍然放不下書本,每天收工后總是找一個角落看數理化。到了周末,同伴們招呼他打撲克,他也常常婉拒,只想安靜地讀書。

在將身邊的書看完后,白春禮趁著回家探親的機會,又把哥哥的高中課本托運到了兵團。同伴們看到一個大郵包,以為是好吃的,一哄而上把郵包拆了,結果大失所望。

“有人嘲笑我是書呆子,但我不爭不搶、干活麻利,所以大家對我總體上還挺認可的。”白春禮回憶道。

1974年,根據毛主席“從有實踐經驗的工農兵中選拔學生”的指示,經過全連戰士三輪不記名投票,再加上文化課考試,白春禮被推薦進入北京大學,成為一名本科生。

臨行前,戰友們用舊衣服與當地老鄉換了一點白酒,又買了蔬菜,為白春禮辦了一個歡送會。

“那是我平生第一次喝醉,為了這些戰友,為了他們深深的友誼,也為了感謝他們無私地推薦我上大學。他們把機會給了我,我總覺得不能辜負他們的期望,這也是后來決定回國的動因之一。”

從北大畢業后,白春禮又在中科院化學所讀完了碩士、博士,1985年遠赴美國,到加州理工學院從事博士后研究,并進入著名的噴氣推進實驗室工作。兩年后,研究告一段落。在中科院同意延長白春禮赴美工作期限、美國也有公司高薪聘請他的情況下,他決定按期回國。

“要說對留美一點沒動心,那是假話。有幾天我徹夜難眠,思來想去。美國各方面條件優裕,可說到底,我們不過是高級打工仔,永遠進入不了主流社會。作為一個外國人,我也不可能進入美國的科研核心領域。”

上世紀70年代,白春禮在內蒙古生產建設兵團當卡車司機。

白春禮一次次想起內蒙古戈壁灘上的漫漫黃沙,捫心自問:出國的目的究竟是什么?

“國家需要科技人才,花了這么多錢培養我,沒有理由不回去。為中國的科技事業盡一份力,是我的責任。”

還有一件事讓白春禮更加堅定了回國決心。在1987年的國際掃描隧道顯微鏡學術會議上,他與美國同事合作的論文被列為大會報告,許多國家的代表都參加了此次會議。但在大會收到的一大堆論文中,白春禮發現沒有一篇來自中國。他默默地想,一定要為祖國爭口氣。

回國前,白春禮自費購買了一批工作必需的小型儀器和關鍵零配件,花費了幾千美元。這在當時是一筆大數目,為此他賣掉了小汽車。回國途經香港時,隨身行李超重,為了多帶一些科研資料和元器件,他又扔掉了許多衣物。

幾年后,中國在掃描隧道顯微學領域的突破性進展,受到了國外同行的關注。美國的公司主動聯系,希望與白春禮團隊合作開發。1993年,第七屆國際掃描隧道顯微學會議在北京舉行,這是該領域首次在中國召開會議。白春禮作為大會秘書長,面對來自世界各地的400余位科學家宣布會議開幕。

“那一刻,我心中涌起作為中國人的自豪感。多少年的艱辛付出,得到了最好的回報。”

“科技進步只能靠自己”

1992年,白春禮被評為中國十大杰出青年;1993年,當選第八屆全國政協委員;1997年,當選中國科學院院士、第三世界科學院院士。

“回國時,我沒有想到國家和人民會給我這么多榮譽。我趕上了好的時代機遇。”白春禮說。自從1996年當選中科院副院長,他先后參與實施了一些人才工程,為國家培養了大批科研人才。

“萬木成林,萬涓成河。祖國需要千千萬萬的人才,尤其是頂尖的科研人員。現在我們仍然處于引進人才的黃金期,希望有更多科學家回國做貢獻。”

走上領導崗位后,白春禮的工作更加繁忙,但他最重視的還是科技創新,國內各領域每一次取得突破性成果,他都興奮不已。2018年,“一帶一路”國際科學組織聯盟(ANSO)成立,這是由中科院牽頭發起的國際科技組織,白春禮擔任了ANSO主席。

2021年2月8日,又是一個春節前夕,白春禮搭乘中國自主研發的“深海勇士”號載人潛水器,在南海下潛到1391米的深度,完成了世界首次載人潛器和無人潛器交互作業的實驗任務。在海底,他還通過水聲通信系統與母船交流,向ANSO成員發去了祝賀新春的郵件。

“那一年我68歲,能在波濤洶涌的大海里下潛這么深,實在為祖國的科技創新感到深深的自豪。”白春禮說。更關鍵的是,“深海勇士”號載人潛水器的國產化率已經達到95%,其核心關鍵部件全部實現國產化。

中國的科技發展也為世界很多國家帶去了實實在在的好處。位于中亞地區的吉爾吉斯斯坦,地表水污染嚴重,污水處理能力不足,直到2019年還有超過一半的人沒有清潔飲用水。在ANSO的支持下,中科院采用我國自主研發的低成本智能凈水技術,為吉爾吉斯斯坦建設了30個集中供水站,解決了近10萬農村居民的清潔飲用水問題。

“2018年,吉爾吉斯斯坦科學院的院長來北京開會時,隨身帶著一封感謝信,落款全是該國農民的簽名,他們對中國科學家的幫助致以深深的謝意。”看到這封信時,白春禮也被深深地打動了。

過去10年間,白春禮走訪了約30個“一帶一路”沿線國家,代表ANSO與當地科研機構和同行進行交流,促進和深化彼此的合作。疫情期間,ANSO大力推動中科院下屬科研單位的疫苗研發工作,并在烏茲別克斯坦開展臨床試驗合作。在該國抗疫過程中,中國疫苗成為主力軍,并實現了聯合生產。

近年來,隨著國際格局的變化,中美之間的科技較量越來越突出。高端芯片、光刻機等被美國“卡脖子”的技術,成為中國人全力以赴要攻克的目標。很多人在反思:我們在最艱苦的時期取得了許多重大科研成果,后來經濟發展了,為什么一些領域的科研創新反而停滯了呢?

在白春禮看來,原因主要是兩方面的。一是基礎積累不夠,二是在創新體制、創新政策、科技評價和創新人才培養方面,依然存在很多問題。

“2015年以前,我國基礎研究經費占全社會總研發經費的比例長期不到5%,2022年這一比例提升至6.32%,但還是與發達國家有很大的差距。美國的這一數據是18%,英國是17%,日本是12%,法國則超過了20%。”白春禮說。

更重要的是,中國要為原始創新營造一個良好的生態環境。白春禮舉了光刻機的例子:早在1965年,中科院就研制出65型接觸式光刻機;70年代,中科院開始研制計算機輔助光刻掩模工藝;1980年,清華大學成功研制出第四代分步式投影光刻機,光刻精度達到3微米,接近國際主流水平,而現在的光刻機巨頭阿斯麥公司當時還沒誕生。

2003年10月,白春禮(中)在神舟五號發射現場。

“我們起步雖然比美國稍晚,但與日本差不多同時,比韓國、臺灣地區早10年。很可惜的是,從80年代起我們放棄了電子工業的自主研發,導致之前20年的技術積累付諸東流。很多相關工廠破產改制,甚至改賣副食品去了……”白春禮說。

同時,發達國家也在盯著中國同行。成都光電所每做出一臺光刻機產品,達到或接近國際主流標準時,國外同類產品就開始降價,刻意打壓中國科技發展。內外因素共同作用之下,中國的光刻機創新生態始終未能建立起來。

“目前,我們主要是被西方的高端產品‘卡脖子。像航空發動機,它的工藝、加工精度等,需要長期的技術積累才能做到高端品質。”白春禮說,“由于國外的產品很貴,之前每當我們的研發有了突破,但還沒形成真正的產品時,國外產品就馬上降價,導致我們的東西沒有優勢、無法與國外成熟產品競爭。這樣差距越來越大,最后就被‘卡脖子了,這也促進我們下決心自己做,倒逼中國研發產品,也會讓我們改革機制,把人才潛能激發出來。”

白春禮始終堅信,科技創新沒有捷徑可走,腳踏實地、不怕吃苦、持之以恒才是不再被“卡脖子”的正道。

“中國的科技進步歸根到底只能依靠我們自己的不懈努力,怕艱苦還怎么奮斗?科技創新是日積月累的結果,現在我國一些科研人員參與科研活動的時間減少了,把精力花在爭取項目、申請資金、應對績效考核上,無法全身心投入科研工作。這個問題需要國家相關部門統一協調、合力解決,克服急功近利、心浮氣躁的心態。”

白春禮

1953年出生于遼寧丹東,從中科院化學所博士畢業后赴美國加州理工學院做博士后,1987年回國,1997年當選中國科學院院士。曾任中國科學院院長、發展中國家科學院院長,第十五、十六、十七屆中央候補委員,十八屆、十九屆中央委員,十三屆全國人大常委和民族委員會主任委員。