國家非遺

2023-05-30 21:17:04楹聯

教師博覽·中旬刊 2023年1期

關鍵詞:文化

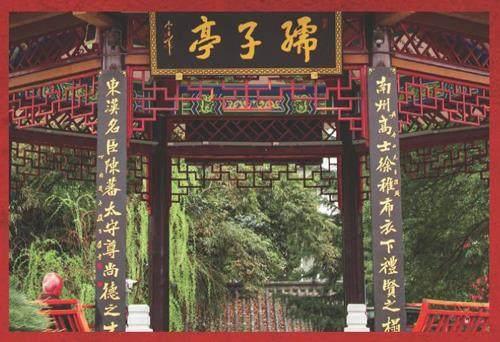

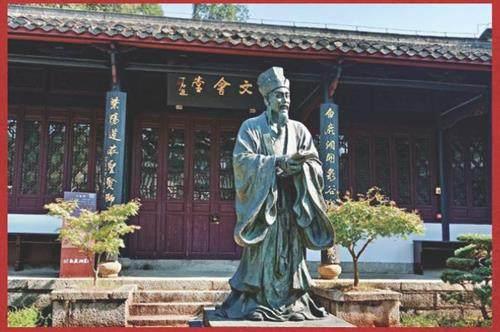

楹聯源于我國古代漢語的對偶現象,西晉時期(290年左右),出現合律講究的對句,可視為其形成的重要標志。在一千七百余年的歷史傳衍過程中,楹聯與駢賦、律詩等傳統文體形式互相影響、借鑒,歷北宋、明、清三次重要發展時期,形式日益多樣,文化積淀逐漸豐厚。楹聯有偶語、儷辭、聯語等通稱,以“對聯”稱之,則肇始于明代。

楹聯屬格律文學,有種種講究,但無字數和句數的限制,少則一字,多至千言。上下對舉、字數相等、詞性相同、平仄相對、辭法相應、節律對拍、形對義聯是其文體特性。楹聯言簡意賅,雅俗共賞,人稱“詩中之詩”。

楹聯以文字為內容、以書法為載體,制品種類繁多,包括紙裱、鏡框、木刻、石刻、竹刻等。楹聯應用廣泛,除名勝宮殿、亭臺樓閣、廳堂書屋懸掛外,還廣泛應用于節慶、題贈、祝賀、哀挽、陵墓等場合。依據功用之不同,它可分為春聯、壽聯、風景名勝聯、自題聯及各種技巧聯等。

楹聯習俗在華人乃至全球使用漢語的地區以及與漢語漢字有文化淵源的民族中傳承、流播,對于弘揚中華民族文化有著重大價值。

猜你喜歡

中國德育(2022年12期)2022-08-22 06:16:18

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

金橋(2022年1期)2022-02-12 01:37:04

英語文摘(2019年1期)2019-03-21 07:44:16

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:16:12

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:15:50

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:52

人民中國(日文版)(2015年9期)2015-03-20 15:08:05