東西方交流視野下的獅牛搏斗藝術(shù)圖像研究

陳文彬

內(nèi)容摘要:從敦煌莫高窟勞度叉斗圣變中的獅牛搏斗圖像入手,梳理其在古代中國(guó)的發(fā)展,認(rèn)為其沿著絲綢之路傳入中國(guó)。該圖像母題廣泛流行于古代歐亞大陸,其產(chǎn)生于動(dòng)物生態(tài)中的獅子捕食場(chǎng)景。從絲綢之路向外延伸,梳理了獅牛搏斗圖像的發(fā)展脈絡(luò),并試圖解釋其象征含義。

關(guān)鍵詞:獅牛搏斗;勞度叉斗圣變;象征含義;文化交流

中圖分類號(hào):K879.21? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):1000-4106(2023)01-0027-09

Research on Images of a Battling Lion and Bull from the Perspective of Cultural Exchange on the Silk Road

CHEN Wenbin

(School of Cultural Heritage, Northwest University, Xian 710127, Shaanxi)

Abstract:This paper presents an artistic historical research on images of a battling lion and bull, which can be seen in illustrations of Raudraksas contest with Sariputra in Dunhuang murals. After combing through the history of related images in ancient China, it can be concluded that the theme was introduced into China by the cultural thoroughfare along the Silk Road. The underlying theme of this image originated from scenes of lions hunting in natural habitats and was widely popular in ancient Eurasia. Extending outward from the Silk Road, this paper traces the development of battling lion and bull images and proposes several ideas as to the symbolic meaning of this motif.

Keywords:battling lion and bull; Raudraksa's contest with Sariputra; symbolic implication; cultural exchange

貓科動(dòng)物的捕食場(chǎng)景一直以來(lái)是古代歐亞大陸文化交流中的圖像母題之一,特別是獅子與偶蹄目動(dòng)物(如牛、羊、鹿、駱駝等)的搏斗場(chǎng)景,更是古人所常用的題材,并且在相關(guān)圖像的產(chǎn)生和發(fā)展中,賦予了豐富的內(nèi)涵。古代中國(guó)曾經(jīng)也一度流行此類圖像,但時(shí)斷時(shí)續(xù),并未形成連續(xù)的發(fā)展脈絡(luò)。戰(zhàn)漢時(shí)期中原受草原文化影響,常見(jiàn)以虎為代表的貓科動(dòng)物的搏斗、捕獵圖像,但后續(xù)未有繼續(xù)發(fā)展。至中古時(shí)期,絲綢之路的便利帶來(lái)了以獅子為主要內(nèi)容的動(dòng)物搏斗圖像,但其并未與獅子的中國(guó)化相適應(yīng),因此也僅是曇花一現(xiàn)。但從其發(fā)展來(lái)看,依然對(duì)研究絲綢之路上的文化交流有著重要意義,文化交流中的幸存內(nèi)容固然可以讓我們更加明晰文明交流的內(nèi)容和意義,而不能適應(yīng)或者局限于一隅的某些片段,也可以提供獨(dú)特的側(cè)面視角。

一 敦煌石窟壁畫(huà)中的獅牛搏斗圖像

敦煌石窟壁畫(huà)中的獅牛搏斗圖像主要出現(xiàn)于勞度叉斗圣變中,其畫(huà)面主要描繪舍利弗與勞度叉斗法的場(chǎng)景,其中獅牛搏斗圖像,正是對(duì)勞度叉化身水牛,舍利弗化獅子啖食的描繪。勞度叉斗圣變中獅牛搏斗之文僅見(jiàn)于《賢愚經(jīng)·須達(dá)起精舍品》和《降魔變文》。《賢愚經(jīng)》云:“(勞度叉)復(fù)作一牛,身體高大,肥壯多力,粗腳利角,爬地大吼,奔突來(lái)前。時(shí)舍利弗,化作師子王,分裂食之。”[1]《降魔變文》云:“勞度叉忽于眾里,化出一頭水牛。其牛乃瑩角驚(擎)天,四蹄似龍泉之劍,垂斛(胡)曳地,雙眸猶日月之明。喊吼一聲,雷驚電吼……舍利弗雖見(jiàn)此牛,神情宛然不動(dòng),忽然化出師子,勇銳難當(dāng)。其師子乃口如溪壑,身類雪山,眼似流星,牙如霜?jiǎng)Γ瑠^迅哮吼,直入場(chǎng)中。水牛見(jiàn)之,亡魂跪地。師子乃先懾(折)項(xiàng)骨,后抝脊跟,未容咀嚼,形骸粉碎。”[2]

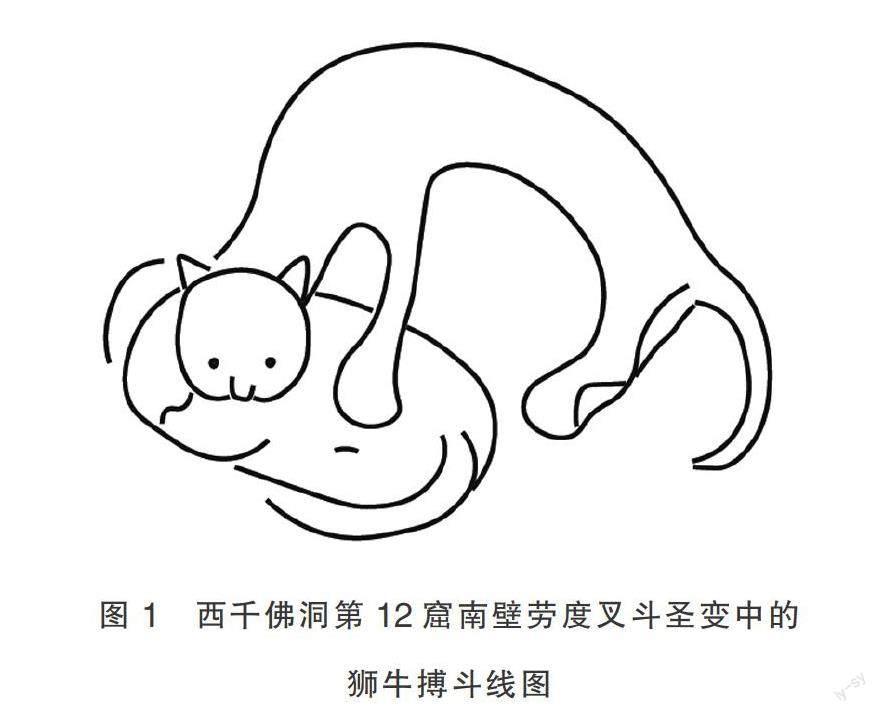

敦煌西千佛洞北周第12窟中有已知現(xiàn)存最早的勞度叉斗圣變圖像(圖1),但表現(xiàn)獅牛搏斗的圖像卻顯得不得要領(lǐng),對(duì)獅子的描繪僅是依據(jù)文本可以識(shí)別,而但從圖像來(lái)看,完全說(shuō)不上是傳神。畫(huà)工可能并未見(jiàn)現(xiàn)實(shí)的獅子捕食場(chǎng)景,或者相關(guān)粉本并未在敦煌流傳。至晚唐五代,勞度叉斗圣變中的獅牛斗法圖像進(jìn)一步發(fā)展,對(duì)獅子捕殺場(chǎng)景刻畫(huà)已是對(duì)現(xiàn)實(shí)的藝術(shù)再現(xiàn),且諸多圖像風(fēng)格一致,說(shuō)明很可能源出同一個(gè)粉本[3]。據(jù)統(tǒng)計(jì),敦煌與勞度叉斗圣有關(guān)壁畫(huà)共計(jì)19處[4],另有紙本2處。現(xiàn)藏于法國(guó)國(guó)家圖書(shū)館的P.4524(圖2)應(yīng)當(dāng)是此經(jīng)變的粉本集[5],此外,還有藏于法國(guó)巴黎圖書(shū)館的白描P.t.1293,其背面(P.t.1293A)殘留有獅牛搏斗的圖像(僅剩牛)。P.4524所描繪的獅牛搏斗圖像,除以文本為基礎(chǔ)的寫(xiě)實(shí)描繪外,還可以從中看出獅子中國(guó)化的表現(xiàn),蒲扇尾、卷鬃毛的特征正是唐代以來(lái)流行的樣式。

應(yīng)當(dāng)清楚的是,獅子并非原產(chǎn)于中國(guó),更不論原生環(huán)境中才得見(jiàn)的獅子捕食的場(chǎng)景。雖然中國(guó)原生的大型貓科動(dòng)物也有老虎等,但對(duì)獅子的陌生,古人并不能將兩者捕殺場(chǎng)景對(duì)應(yīng),乃至將老虎簡(jiǎn)單地在圖像中替換為獅子。從中國(guó)古人對(duì)獅子的各種美好想象來(lái)看,他們對(duì)動(dòng)物學(xué)意義上的獅子是完全陌生的。故勞度叉斗圣變中的獅牛搏斗圖像應(yīng)當(dāng)和中古時(shí)期西來(lái)胡人,特別是粟特人有關(guān)。

依據(jù)現(xiàn)有材料,從出現(xiàn)的時(shí)間早晚來(lái)看,獅牛搏斗圖像在中原地區(qū)要早于敦煌地區(qū)。1999年在太原王郭村發(fā)掘出土的隋代虞弘墓石棺,內(nèi)外皆有浮雕彩繪畫(huà),內(nèi)容和風(fēng)格均來(lái)自古代波斯和中亞地區(qū)。墓主虞弘是中古入華粟特人,墓志所載其為“魚(yú)國(guó)尉紇□城人也”{1}。報(bào)告編號(hào)第9幅圖案分上下兩部分,上部雕一騎馬人像,頭戴薩珊風(fēng)格王冠,后有頭光。下部為獅牛搏斗圖像(圖3),“牛尾緊挾在后腿間,低頭奔跑,牛眼滾圓,用又長(zhǎng)又尖的牛角向左邊的一頭獅子挑去。對(duì)面是一頭紅色的獅子,體形不大,卻敏捷兇猛,后腿蹬地,獅尾豎立,前爪舉起,撲向牛背撕咬。”{2}圖像并不復(fù)雜,也非居主位,但如此寫(xiě)實(shí),仍不免讓人驚嘆。就虞弘石棺圖像而言,下方圖像一般與裝飾性功能或場(chǎng)景背景渲染有關(guān)。但就繪制圖像本身而言,獅牛搏斗抑或獅子捕牛為何會(huì)成為墓葬圖像的組成部分?獅子并非中國(guó)原生物種,北魏人宋云于6世紀(jì)初在跋提國(guó)(Balkh)見(jiàn)到獅子,感慨“觀其意氣雄猛,中國(guó)所畫(huà),莫參其儀”{3},更別說(shuō)是需要長(zhǎng)時(shí)間接觸才能了解到的野生獅子捕食的場(chǎng)景,對(duì)中國(guó)古人更是難以描摹。再加之虞弘本人的粟特屬性,有理由相信,獅牛搏斗圖像是沿著絲綢之路進(jìn)入中原的。

如果說(shuō)虞弘墓中出現(xiàn)獅子搏斗圖像是絲綢之路移民帶來(lái)的偶爾綻放,那唐代高等級(jí)墓葬中的例子或可證明其圖像在當(dāng)時(shí)有相當(dāng)?shù)慕邮芏取5湫偷睦尤缥浠蒎瘶 ?世紀(jì)武惠妃石槨上的圖像有許多外來(lái)元素,其中線刻卷草中的瑞獸中就有獅子捕殺大角羊的圖像(圖4),大角羊的造型也可以說(shuō)明其外來(lái)屬性。雖然并非牛,但其對(duì)捕殺這一瞬時(shí)動(dòng)作的精準(zhǔn)描繪,說(shuō)明工匠或者畫(huà)匠有本可依。獅子搏斗圖像中被捕殺的對(duì)象并不局限于牛,羊也是其中的內(nèi)容之一。

獅牛搏斗圖像從敦煌北周時(shí)期的簡(jiǎn)單到隋唐時(shí)期的寫(xiě)實(shí)轉(zhuǎn)變,背后的原因很可能是新的圖樣的產(chǎn)生,這種圖樣無(wú)論從虞弘本人的民族屬性還是武惠妃墓葬中諸多外來(lái)元素來(lái)看,與古代絲綢之路上的交流密不可分。至于敦煌圖像是受到長(zhǎng)安的都城輻射影響還是直接得益于華戎交匯的地理位置,則需更多的證據(jù)來(lái)進(jìn)一步厘清。

二 域外古代獅牛搏斗圖像的發(fā)展

獅牛搏斗的圖像作為一個(gè)經(jīng)典圖案組合廣泛流傳于中亞、西亞、地中海沿岸等地區(qū)。獅牛搏斗圖像在伊朗高原最為典型的例子就是阿契美尼德王朝波斯波利斯安帕達(dá)納宮臺(tái)階上的一對(duì)圖像(圖5)。在波斯波利斯,獅牛搏斗的圖像多達(dá)27處[6]。基于阿契美尼德王朝歷史的研究和兩河流域更早的遺物證據(jù)來(lái)看,這種圖像顯然不是古代伊朗的原生物,其發(fā)展從埃蘭(Elamite)、亞述(Assyrian)、阿契美尼德(Achaemenian)到賽琉古(Seleucid),乃至希臘、拜占庭,以及后來(lái)的伊斯蘭文明。

安帕達(dá)納宮的浮雕獅牛搏斗圖像強(qiáng)烈表現(xiàn)的生殖特征,暗示著與金牛座的聯(lián)系,而獅子則和獅子座相對(duì)應(yīng),其可能強(qiáng)調(diào)著傳統(tǒng)的春節(jié)(spring festival of Nouroz)。從薩迪斯(Sardis)等地出土的獅牛搏斗印章來(lái)看,還有另外一種解釋,獅子象征著日,也就是白天,公牛象征著夜晚,獅牛搏斗代表了晝夜的循環(huán),這當(dāng)然是基于伊朗高原當(dāng)時(shí)宗教影響下的二元對(duì)立。

前阿契美尼德時(shí)期的兩河流域無(wú)疑是獅牛搏斗圖像的起源地,有學(xué)者從動(dòng)物生態(tài)學(xué)的角度解釋了其起源和傳播的生態(tài)依據(jù)。藏于美秀(Miho)博物館的一件前瑣羅亞斯德時(shí)期的容器上的獅牛搏斗圖像與安帕達(dá)納宮例子風(fēng)格相同,甚至可以視作阿契美尼德圖像直接來(lái)源于兩河流域的證據(jù)之一(圖6)。

豪爾薩巴德(Khorsabad,亞述古都)出土的公元前8—前7世紀(jì)亞述青銅盤(pán)上的獅牛搏斗圖像是占星學(xué)的藝術(shù)體現(xiàn)(圖7),獅子和牛的上下構(gòu)圖,預(yù)示著星空下土地上的時(shí)間概念。獅子和牛的刻畫(huà)非常精細(xì),獅子的鬃毛和肌肉,突出不可逆轉(zhuǎn)的未來(lái)。牛并不是獅子嘴下的“獵物”,因此,少了獵殺元素的刻畫(huà),更能變現(xiàn)“更替”這個(gè)主題。

在蘇美爾人的藝術(shù)中,獅牛搏斗便較為常見(jiàn)了。出土于烏魯克時(shí)期(前3400—前3100年)的一件棋盤(pán)(chequer-board)上,獅用搏斗是原始宗教崇拜的理想構(gòu)圖(圖8),這種構(gòu)圖也說(shuō)明,獅子和牛(乃至其他偶蹄目動(dòng)物)具有神性,是神圣的代表。這與晚期的寫(xiě)實(shí)風(fēng)格有較大的差異,近乎直立的動(dòng)物形象,是拜物模式在原始宗教中的表現(xiàn)。獅牛搏斗相關(guān)圖像在蘇美爾及之后向外發(fā)展,藝術(shù)表現(xiàn)手法更加成熟,圖像的配置與表現(xiàn)更加寫(xiě)實(shí)。蘇美爾早王朝時(shí)期的方解石滾印上,獅子和牛已經(jīng)不僅是類人式的表現(xiàn),而且貼近動(dòng)物生態(tài)實(shí)際,從而發(fā)展到構(gòu)圖上與阿契美尼德時(shí)期的例子一致。

兩河流域的獅牛搏斗圖像依托近東及地中海的文化通道傳播開(kāi)來(lái),如腓尼基、希臘文化。腓尼基是地中海上的商業(yè)民族,商業(yè)的便利條件造就他們的文化中介身份,成為一個(gè)文化吸收的“海綿”。圖像在物質(zhì)層面的搬運(yùn),創(chuàng)造出獅牛搏斗圖像更豐富的內(nèi)容。我們不清楚腓尼基人是不是兩河流域圖像合格的“觀者”,但是它們是合格的“拿來(lái)主義”者。腓尼基印章上的獅牛搏斗圖像與兩河流域的高度一致,說(shuō)明其為地中海東岸世界的流行圖像母題。埃及風(fēng)格的圣甲蟲(chóng)式印章(Scarab Corpus),加上兩河流域流行的獅牛搏斗圖像,就是腓尼基式的綜合體(圖9)。

不僅僅局限于安納托利亞(Anatolian)的走廊,尼尼微(Nineveh,亞述古都)的創(chuàng)造也在古典時(shí)期的羅德島(Rhodes)、西西里(Sicilia)的土地上發(fā)芽。希臘人以擅長(zhǎng)的藝術(shù)形式表現(xiàn)新的題目。近東更偏向平面的畫(huà)面,在希臘工匠的手中變得立體和形象。對(duì)于希臘人來(lái)說(shuō),不太遙遠(yuǎn)的東方,即使有現(xiàn)成的藝術(shù)品,他們?nèi)耘f希望以自己熟悉的手段重新演繹。

藏于希臘國(guó)家考古博物館的神廟山墻的組成部分的獅牛搏斗雕刻,就是以東方題材的母題為基礎(chǔ)的希臘式創(chuàng)造(圖10)。同時(shí),希臘人也將獅牛搏斗圖像使用在與喪葬有關(guān)的情境中,如在洛瑞瑪(Loryma,今土耳其馬爾馬里斯南部)出土的一件石棺基座(圖11)。獅子搏斗圖像在希臘的藝術(shù)中不全是立體的,刻在石頭上的藝術(shù)畢竟有著自身的局限,而古典希臘藝術(shù)的另一個(gè)重要內(nèi)容就是瓶畫(huà),獅牛搏斗圖像也是希臘瓶畫(huà)的內(nèi)容之一。

獅子搏斗圖像逐漸脫離天文象征的原始意義,更多地轉(zhuǎn)向權(quán)威和神圣的另一個(gè)顯著表現(xiàn)在于錢(qián)幣。錢(qián)幣出現(xiàn)獅牛搏斗圖像最早的標(biāo)志之一是呂底亞錢(qián)幣,隨后在阿契美尼德王朝的錢(qián)幣上更加流行(圖12)。希臘錢(qián)幣上也曾出現(xiàn)獅牛搏斗圖。需要注意的是,從小亞細(xì)亞的波斯錢(qián)幣、馬其頓錢(qián)幣等來(lái)看,阿契美尼德較為寫(xiě)實(shí)的獅牛搏斗圖像的藝術(shù)風(fēng)格可能反過(guò)來(lái)受到希臘化的影響。

獅牛搏斗圖像在整個(gè)近東的發(fā)展是持續(xù)的,從未中斷過(guò)。現(xiàn)藏于俄羅斯冬宮的一件薩珊王朝的銀盤(pán)上同樣也有獅牛搏斗圖。到伊斯蘭時(shí)期,相關(guān)圖像的應(yīng)用也更為廣泛,織錦、馬賽克、細(xì)密畫(huà)、壁畫(huà)、陶瓷器、紙張等成為新的載體(圖13、圖14)。晚至12世紀(jì)西西里諾曼(Norman)王朝羅杰二世的加冕披風(fēng)(Rogers coronation mantle)上的獅子搏斗圖(圖15),說(shuō)明其依然是王室所喜愛(ài)的圖像。

三 獅牛搏斗圖像的象征含義

正如前文所說(shuō),獅牛搏斗圖像是長(zhǎng)時(shí)間的流行母題,在發(fā)展演變以及與各種文化的相適應(yīng)過(guò)程中,其象征的含義也變得更加豐富。國(guó)外學(xué)者如威利·哈特內(nèi)爾(Willy Hartner)[7]、理查德·埃廷豪森(Richard Ettinghausen)[8]、赫茲菲爾德(Ernst E.Herzfeld)[9]、亨利·弗蘭克福特(Henri Frankfort)[10]、韋杰·薩斯(Vijay Sathe)[11]等對(duì)其圖像意義和流傳已經(jīng)作過(guò)解讀,國(guó)內(nèi)學(xué)者如尚永琪先生在《蓮花上的獅子》一書(shū)中列有一節(jié),也談到亞歐大陸關(guān)于獅牛搏斗的圖像[12]。

學(xué)者們普遍認(rèn)為早期的圖像涵義與早期宗教、天文、政治相關(guān),而晚期的圖像則更多具有裝飾意義。這當(dāng)然也是那些流傳許久的圖像發(fā)展的較為普遍的規(guī)律。赫茲菲爾德認(rèn)為獅子和公牛搏斗圖像的出現(xiàn)有著天文學(xué)的意義,并且兼有紋章(coat-of-arms)特征的構(gòu)型,使之也成為一種象征性的紋章[9]。兩河流域的獅牛搏斗圖像直接或間接地與天文學(xué)、占星學(xué)聯(lián)系起來(lái)。現(xiàn)今所見(jiàn)遺物上無(wú)數(shù)的公牛、獅子、蝎子,或者其他如點(diǎn)、花等的組合可以證明這一點(diǎn)。

伴隨圖像主題發(fā)展的天文神話,也被希臘的學(xué)者們介紹而來(lái)。但是在藝術(shù)創(chuàng)作中,獅牛搏斗的天文象征,并不是希臘藝術(shù)中的主要內(nèi)容。比如,獅子搏斗圖像常出現(xiàn)在希臘建筑的山墻上,與山墻上常見(jiàn)的另一種母題蛇發(fā)女妖(即美杜莎,戈?duì)栘曋唬┑墓δ苓M(jìn)行類比,更可能象征著辟邪和守衛(wèi)。同時(shí)獅子在古代地中海沿岸,確實(shí)和辟邪有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。從圖像的交流本身來(lái)說(shuō),一種新圖像的引入帶給接收者的最大沖擊就是圖像的最直觀內(nèi)容,因此,解釋希臘地區(qū)的這種圖像,需要回歸到獅子的動(dòng)物性上去。不同于戈?duì)栘暎℅orgoneion)直接來(lái)自于神話體系的辟邪,獅子搏斗圖像更多是神話內(nèi)容和獅子動(dòng)物特征的間接聯(lián)系,如赫拉克勒斯與獅子,或者說(shuō)希臘史詩(shī)文學(xué)中獅子搏斗是一種神圣構(gòu)想的英雄勝利[13]。獅子搏斗圖像和戈?duì)栘暯?jīng)常同時(shí)出現(xiàn)在山墻和盾牌上,是辟邪和增勇的統(tǒng)一。一個(gè)有趣的例子是,希臘史詩(shī)文學(xué)解釋下的獅子搏斗被納入狄?jiàn)W尼索斯(Dionysos)圖像系統(tǒng)中。在荷馬史詩(shī)(Homeric Hymn to Dionysos)中,酒神直接變成獅子來(lái)打敗他的敵人,而在圖像上,獅牛搏斗的圖像更直接被使用在酒神圖像系統(tǒng)中。獅牛搏斗圖像在狄?jiàn)W尼索斯的背景下又有了另外的含義,那就是酒神崇拜中暗含的獸性的肉體放縱[14]。

獅子作為動(dòng)物界的王者,獅子的狩獵代表了一種統(tǒng)治和王權(quán)權(quán)威,因此,獅牛搏斗圖像就有了世俗王權(quán)和宗教權(quán)威的象征,典型的代表就是錢(qián)幣。雖然阿契美尼德奇里乞亞(Cilicia)總督馬扎亞斯錢(qián)幣(mazaios)上獅子和太陽(yáng)標(biāo)志的單獨(dú)出現(xiàn),從側(cè)面印證其更早的天文學(xué)來(lái)源,但是更多的錢(qián)幣上的獅牛搏斗與權(quán)利相關(guān),雖然這是錢(qián)幣本身所自帶的,但其出現(xiàn)于錢(qián)幣之上就已經(jīng)能說(shuō)明問(wèn)題了。

在薩珊王朝的輻射下,金銀器上的獅牛搏斗更是王者權(quán)威的象征。天文學(xué)的象征意義很少能體現(xiàn)在薩珊的圖像中,因?yàn)樗_珊對(duì)阿契美尼德文化的繼承并不是全面的,更不用說(shuō)更早。阿契美尼德的君主們呼喚“王中之王”的正統(tǒng),并不斷地和神權(quán)斗爭(zhēng)妥協(xié),到了薩珊君主這里,則成為了神權(quán)和王權(quán)的統(tǒng)一,他們是王子,也是神子。因此,薩珊的獅子搏斗圖像更多象征的是王權(quán)繼承和神權(quán)獲得。獅子搏斗圖像顯示的場(chǎng)景也和君王狩獵圖像一致,二者甚至可以相互替換。

伊斯蘭時(shí)期,獅子仍然是權(quán)利的象征{1},但獅牛搏斗圖像的象征含義卻逐漸消失,更多地成為裝飾的一部分,僅僅從畫(huà)面所安置位置的突出來(lái)看,還隱約殘留著一點(diǎn)權(quán)威的殘留。

再來(lái)看中國(guó)發(fā)現(xiàn)的獅牛搏斗圖像。虞弘墓,這座6世紀(jì)晚期的墓葬有濃重的薩珊-粟特風(fēng)格。從圖像的程序來(lái)看,獅牛搏斗圖像上方的騎馬人物有著頭光,墓主粟特人虞弘“檢校薩寶府”并在中原任職,獅牛搏斗圖像因此更偏向于權(quán)威的象征,無(wú)論是宗教還是政治,這和薩珊一致。

唐代的獅牛搏斗圖像,與同時(shí)的西亞一樣,逐漸失去了象征的含義,更多地變成了一種裝飾。外來(lái)畫(huà)本作為一種裝飾,已經(jīng)深植在普遍流行的唐代石刻藝術(shù)上[15]。獅子搏斗圖像和胡人馴獅圖、職貢獻(xiàn)獅圖、蕃人舞獅圖等一道在盛唐形成一種獨(dú)特繪畫(huà)形式和內(nèi)容。然而,除了裝飾效果之外,流行于達(dá)官貴族上層社會(huì)的紋樣仍然未能下沉到民眾普通生活,不自覺(jué)間依然留有權(quán)威的象征意義。一方面,它標(biāo)榜著區(qū)別于普通人的藝術(shù)風(fēng)格及生活環(huán)境,另一方面也是對(duì)往生的新的宗教期盼。

敦煌石窟壁畫(huà)中的獅牛搏斗圖像,則成為適應(yīng)性發(fā)展的新嘗試,已經(jīng)徹底和原有的含義中斷了聯(lián)系。“在偶然間,特殊的文本下所需求的特殊的圖像表現(xiàn),仍然需要獅子的雄猛”[16]。獅牛搏斗圖像僅剩下最表層的內(nèi)容,即對(duì)現(xiàn)實(shí)的藝術(shù)刻畫(huà)。因此,中國(guó)的佛教畫(huà)匠們因文索圖,將獅牛搏斗圖像和宗教經(jīng)典結(jié)合起來(lái),使其成為佛教經(jīng)變畫(huà)的一個(gè)組成部分,賦予新的含義。但是,當(dāng)勞度叉斗圣的變文本不再流行時(shí),圖像也隨之消失。

如同前文提到的希臘人對(duì)圖像母題的“拿來(lái)主義”,唐人同樣兼收并蓄,圖像拿來(lái)使用,并賦予新的內(nèi)涵并非僅是個(gè)例。佛教經(jīng)典的廣泛傳播需要和繪畫(huà)內(nèi)容的搭配。獅牛搏斗圖像,就是古代希臘和古代中國(guó)圖像拿來(lái)實(shí)踐的內(nèi)容之一。在“文”層面來(lái)講,狄?jiàn)W尼索斯化身獅子戰(zhàn)神打敗牛代表的敵人和舍利弗化身獅子與牛代表的勞度叉斗法并無(wú)區(qū)別。這也證明圖像從原初地傳播到其他非原初地文化中的一個(gè)特征就是去實(shí)質(zhì)化和符號(hào)化。

但是,因文索畫(huà)而來(lái)的圖像,也必然隨著“文”的消散和時(shí)間變遷而趨于消失。狄?jiàn)W尼索斯崇拜在古代希臘沒(méi)落,獅子作為權(quán)利象征,在宗教和政治等方面轉(zhuǎn)向其他的圖像模式;而古代中國(guó)則更多地尋找獅子的代替物,如虎。《宣和畫(huà)譜》就有孫知微、李漸等人繪虎斗牛圖的記載{1}。虎斗牛的圖像是中國(guó)本土的圖像模式,自漢代以來(lái)就是畫(huà)像的內(nèi)容。只是漢畫(huà)上的虎牛斗,僅是取材于具有地域特征動(dòng)物的自然生態(tài),兼有升仙、辟邪、祥瑞等功能[12]83。

四 總 結(jié)

獅牛搏斗圖像,從天文的象征意義來(lái)說(shuō),學(xué)者們更多地提供了一種立于美索不達(dá)米亞占星學(xué)(Mesopotamian Astrology)基礎(chǔ)上的猜測(cè)闡釋。這可能成為一種過(guò)度解讀,但這也是將古代占星學(xué)納入近東考古研究范疇所必須經(jīng)過(guò)的。圖像在近東范圍內(nèi)的形成和發(fā)展,是來(lái)源于獅子-太陽(yáng)和牛-月亮等天文內(nèi)容的單獨(dú)圖像的組合。因此天文學(xué)和占星學(xué)的象征意義也是兩者的組合。

從政治的象征來(lái)看,強(qiáng)悍動(dòng)物的能力一般都能被古代權(quán)利的統(tǒng)治所引申,獅子的圖像很多都和古代王權(quán)相關(guān),其本質(zhì)是力量。薩珊的君主們時(shí)常以獵獅彰顯自己接替權(quán)利的合法性,狩獵特別是獵殺獅子就成為薩珊藝術(shù)中重要的內(nèi)容。獅子具有二重身份,一方面,君王狩獵獅子的圖像來(lái)展示君王力量,顯示權(quán)威,另一方面獅子現(xiàn)實(shí)的勇猛又成為權(quán)利的象征。正是獅子是強(qiáng)大的生物,而君王卻能夠打敗它。蔡鴻生先生在論述獅子的中國(guó)化時(shí),談到獅子的形象在經(jīng)過(guò)中國(guó)文化的改鑄之后,變得和氣起來(lái)[16]202。乃至中國(guó)人將其放置在門(mén)口作為看門(mén)獅,這也是一種權(quán)利意義上的標(biāo)識(shí)。

權(quán)利的象征要晚于天文的象征,權(quán)威象征是天文象征的圖像被其他文化吸收下的二次演繹,在離開(kāi)兩河流域后,或多或少就已經(jīng)形成了,自然而然地被應(yīng)用于宗教和政治中。獅牛搏斗圖像的象征含義變更,其實(shí)是王權(quán)不斷自我完善和吸收其他被崇拜力量,以達(dá)到自我鞏固的目的。阿契美尼德的君主標(biāo)榜王權(quán),自稱“王中之王”和“天授王權(quán)”,那么有天文象征含義的圖像也會(huì)被王權(quán)所利用。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),波斯波利斯的獅牛搏斗圖像也是權(quán)利的象征,阿契美尼德的君王以及制作的工匠從美索不達(dá)米亞繼承而來(lái),把這種圖像安置在波斯波利斯的王宮前,當(dāng)然有權(quán)利的象征意味。羅杰二世的加冕披風(fēng)也能體現(xiàn)這種“東方”的遺產(chǎn)對(duì)西方的影響。羅杰統(tǒng)治的西西里是一個(gè)多元文化組成的社會(huì),基督徒和異教徒共同繁榮,與羅杰本人的開(kāi)放包容關(guān)系很大,所以東方的這種權(quán)利圖像在他的權(quán)利儀式中被使用。

獅牛搏斗圖像所象征的并非總是單一的意義,如在天文學(xué)的象征意義中,獅子代表了太陽(yáng),但它在宗教領(lǐng)域仍然有所涉及,特別是在近東密特拉的崇拜中。獅子的形象和密特拉的形象實(shí)質(zhì)是一種相等的轉(zhuǎn)換,他們都是太陽(yáng)神的圖像表達(dá),牛的形象在米特拉系統(tǒng)中仍然得以保留[17]。赫拉克勒斯盾牌上的獅牛搏斗圖則是神話內(nèi)容和權(quán)威的統(tǒng)一,出現(xiàn)在瓶畫(huà)上,也具有裝飾的效果。虞弘墓中的獅牛搏斗圖,首先是宗教內(nèi)容的組成,同時(shí)也成為權(quán)威的展示和畫(huà)面的裝飾。哪怕僅僅是為裝飾而作的圖像,如波斯陶瓷馬賽克和唐代石槨上,也因?yàn)榫?xì)和奢侈的制作,而有了權(quán)利的含義。

從圖像的差異上來(lái)說(shuō),獅牛搏斗中獅子的形象還被異化為格里芬、虎{2}、豹、鷹等,而牛則可能異化為大角羊、獨(dú)角獸等。西里爾·本特(Cyril G.E. Bunt)認(rèn)為圖像的象征主義證明獅子和牛、瞪羚(大角羊)、獨(dú)角獸等都是一致的,從心理學(xué)和邏輯上考量,它們給觀者所展示的都是同一個(gè)象征意義[18]。同樣的象征意義也反過(guò)來(lái)造成圖像的相似性,因此斯基泰等草原文化的虎噬鹿等母題和近東獅牛搏斗圖像的趨同發(fā)展也得以解釋。

總而言之,獅牛搏斗的主題在古代藝術(shù)中扮演了各種象征性的角色。在寺廟雕塑上,它主要用作敬虔權(quán)威和神力的象征;在葬禮紀(jì)念碑性雕刻中,它刻畫(huà)了生前生后的權(quán)利展示和宗教信仰;在錢(qián)幣及流通上,它造就文化區(qū)域內(nèi)自上而下的共同約定;在奢侈用品上,它完成權(quán)利身份等級(jí)的物化。古代世界的連通,就在不經(jīng)意間的小小圖像上得以管窺一二。源自兩河流域的古老圖像題材,在無(wú)數(shù)偶然和必然的條件下,向東西方蔓延開(kāi)去,遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋開(kāi)了它所孕育的土壤,也極大地超出了獅子這個(gè)古老物種的生存范圍。兩河流域的古人無(wú)法想象,他們只是選取了日常所見(jiàn)的獅牛搏斗來(lái)探索天空,反而在不見(jiàn)獅子的地方有了新的演繹。物以稀為貴,如同黃金作為一般等價(jià)物,在信息極度閉塞的古代,獅子幾乎成為古代政治和宗教權(quán)威在圖像上的等價(jià)物,獅牛搏斗圖像也被拔高。隨著亞歐大陸的在絲綢之路的不斷連通下,獅牛搏斗圖像東來(lái),豐富了中原文化的內(nèi)容,然而也因?yàn)榕c其他文明的地域性區(qū)別,它象征的含義減弱,只能回歸到圖像本身的內(nèi)容,終于逐漸消失在歷史中。

參考文獻(xiàn):

[1]賢愚經(jīng):卷10:須達(dá)起精舍品[M]//大正藏:第4冊(cè). 臺(tái)北:新文豐出版公司,1983:420.

[2]項(xiàng)楚. 敦煌變文選注[M]. 北京:中華書(shū)局,2006:739.

[3]李松. 獅子搏象:佛教壁畫(huà)《勞度叉斗圣變》對(duì)矛盾沖突的描寫(xiě)[J]. 美術(shù),1979(9):46-47.

[4]殷光明. 勞度叉斗圣變:序論:從“祇園記圖”到“勞度叉斗圣變”[M]//敦煌石窟全集:報(bào)恩經(jīng)畫(huà)卷. 上海:上海人民出版社,2001:12.

[5]沙武田. 敦煌畫(huà)稿研究[M]. 北京:民族出版社,2006:149.

[6]John R. Hinnells. Persian mythology[M]. Chancellor London,1985:104.

[7]Willy Hartner. The Earliest History of the Constellations in the Near East and the Motif of the Lion-Bull Combat[J]. Journal of Near Easter Studies,1965,24:1-18.

[8]Willy Hartner,Richard Ettinghausen. The Conquering Lion,the Life Cycle of a Symbol[J]. Oriens,1964,17:161-171.

[9]Ernst E. Herzfeld. Iran:in the Ancient East: Archaeological Studies presented in the Lowell Lectures at Boston [M]. New York and London:Oxford University Press,1941:251-252.

[10]Henri Frankfort. The Art and Architecture of the Ancient Orient[M]. Harmondsworth:Penguin Books,1963.

[11]Vijay Sathe. The Lion-Bull Motifs of Persepolis:The Zoogeographic Context[J]. Iranian Journal of Archaeological Studies,2012,2(1):75-85.

[12]尚永琪. 蓮花上的獅子:內(nèi)陸歐亞的物種、圖像與傳說(shuō)[M]. 北京:商務(wù)印書(shū)館,2014:72.

[13]Glenn Markoe. The “Lion Attack” in Archaic Greek Art:Heroic Triumph[J]. Classical Antiquity,1989,8(1):86-115.

[14]Glenn Markoe. An Attic Black-Figured Column-Krater in Malibu:Dionysiac Sparagmos and Omophagia[J]. Gr-eek Vases in the J. Paul Getty Museum,2000,6:55-78.

[15]葛承雍. 再論唐武惠妃石槨線刻畫(huà)中的希臘化藝術(shù)[J]. 中國(guó)國(guó)家博物館館刊,2011(4):90-105.

[16]蔡鴻生. 唐代九姓胡與突厥文化[M]. 北京:中華書(shū)局,1998:201.

[17]A. D. H. Bivar. The personalities of Mithra in archaeology and literature[M]. Bibliotheca Persica Press,2000:31-35.

[18]Cyril G. E. Bunt. The Lion and the Unicorn[J]. Antiquity,1930,4(16):425-437.