基于面板數據分析的廣州市生活污水處理現狀與對策研究

王劍斌 琚鴻

摘 要:在面板數據分析的基礎上剖析廣州市生活污水處理的現狀和問題。結果顯示,廣州市常住人口數量、污水處理能力和排水管道長度均呈現出較快的上升趨勢。從全市尺度看,污水處理能力缺口已逐漸縮小,但各區域污水處理能力發展仍呈現出不平衡不充分狀態。其中白云區缺口最大,達42.8萬 t/d。廣州市生活污水收集率、城鎮化率并不高,進水污染物濃度偏低,污水處理效能未能有最大限度的發揮,生活污水處理提質增效任重道遠。5個城市中廣州市排水管道長度、人均排水管道長度排名首位,但生活污水處理廠設計處理能力和排水管道密度僅處于中游水平。本研究同時提出了廣州市提升水環境質量針對性對策,為“十四五”加強廣州市水生態環境保護,深入打好水污染防治攻堅戰提供支撐。

關鍵詞:面板數據;生活污水處理;排水管道;收集率;效能;節水城市;廣州

中圖分類號:X703文獻標志碼:A文章編號:1673-9655(2023)01-00-08

0 引言

近年來,廣州市水污染防治工作得以大力推進,水環境質量得到明顯改善。2020年,全市13個考核斷面水質總體同比改善并全部達標,地表水水質優良斷面比例達到76.9%,主要劣Ⅴ類水體斷面首次實現全部清零,147條黑臭水體全部消除黑臭。2021年地表水環境質量持續穩步向好,16個國考省考斷面水質全面達標,地表水水質優良斷面比例 81.3%,同比提升 4.4個百分點,劣Ⅴ類水體(斷面)比例保持為0;13條主要河流(段)水質以優良為主;8條入海河流水質全部優良。然而對標美麗廣州建設生態環境目標以及人民群眾對優質生態環境的期待仍任重道遠。廣州市重點流域部分一級支流水質仍為劣Ⅴ類,優良水體水質達標基礎不牢固,城鎮污水處理提質增效及排水單元達標工作還需繼續深入;農業面源污染、涉河違建還需加強整治,“散亂污”工業企業整治成效還需加強鞏固。

王平等人[1]結合云南省第二次污染源普查成果,分別從治理水平、城鎮人口與城鎮污水設計處理能力、生活供水量和生活污水處理量關系等方面探討了污水處理設施分布不平衡及能力建設不足等問題,然而并未見有針對某一特定城市(尤其是超大城市或一線城市)采用更加詳實深入的面板數據進行詳細分析的相關報道。為此,本研究選擇廣州市污水處理的維度,在面板數據分析的基礎上剖析全市污水處理的現狀,為廣州市提升水環境質量提出更具可行性和針對性的對策,同時與4個國內先進城市進行橫向對比,為“十四五”廣州市加強水生態環境保護、深入打好水污染防治攻堅戰提供堅實保障。

1 方法

(1)設定參數統計

以廣州市2005—2021年統計數據為基礎,表征污水設計處理能力和排水管網長度,說清廣州市當前污水處理及能力現狀。同時,以廣州市第二次污染源普查成果中的廣州市人均日生活用水量數據為基準,計算得出全市及各行政區污水處理需求量,分析其與污水處理廠設計處理能力之間的差距。

(2)橫向對比

利用國內5個城市的統計年鑒數據,比對廣州市在5個城市中的污水處理狀況。

2 結果與分析

2. 1 現狀及變化

(1)總體變化

統計數據顯示,廣州市常住人口數量、污水處理能力和排水管道長度均呈現出較快的上升趨勢。2005年,廣州市常住人口為950萬人,排水管道長度為4827 km,污水設計處理能力為183萬t/d;2021年,常住人口增長至1881萬人,排水管道長度增長至40497 km,污水設計處理能力為721萬t/d,

分別增長98%、739%和294%,排水管道長度和污水處理能力增長尤為顯著。

(2)增長率變化

排水管道長度增長率與常住人口數量增長率的比較見圖2。排水管道長度和污水處理能力年增長率波動較大,但整體而言,上述兩者增長率普遍高于常住人口數量增長率。在2008—2010年(廣州亞運會周期內),排水管道長度和污水處理能力提升較快,特別是2010年排水管道長度同比上升約27%,污水設計處理能力同比上升約50%,而常住人口數量增長率僅有7%。

(3)人均變化

以排水管道長度/常住人口(即人均排水管道長度)以及污水處理能力/常住人口(即人均污水處理能力)為縱坐標作圖,結果如圖3所示。人均排水管道長度在2010年以前呈緩慢增長態勢,2010年有較為明顯的提升,而后保持一定的上升態勢。2021年,人均排水管道長度均達

21.5 km/萬人,約是2015年的4.2倍。人均污水處理能力則在2015年及之前增長不明顯,在2016年才表現出較快的增長。2021年人均污水處理能力為0.38 t/(人·d),是2005年的2倍。相對而言,人均排水管道增長更快。

2. 2 污水處理需求統計分析

(1)全市

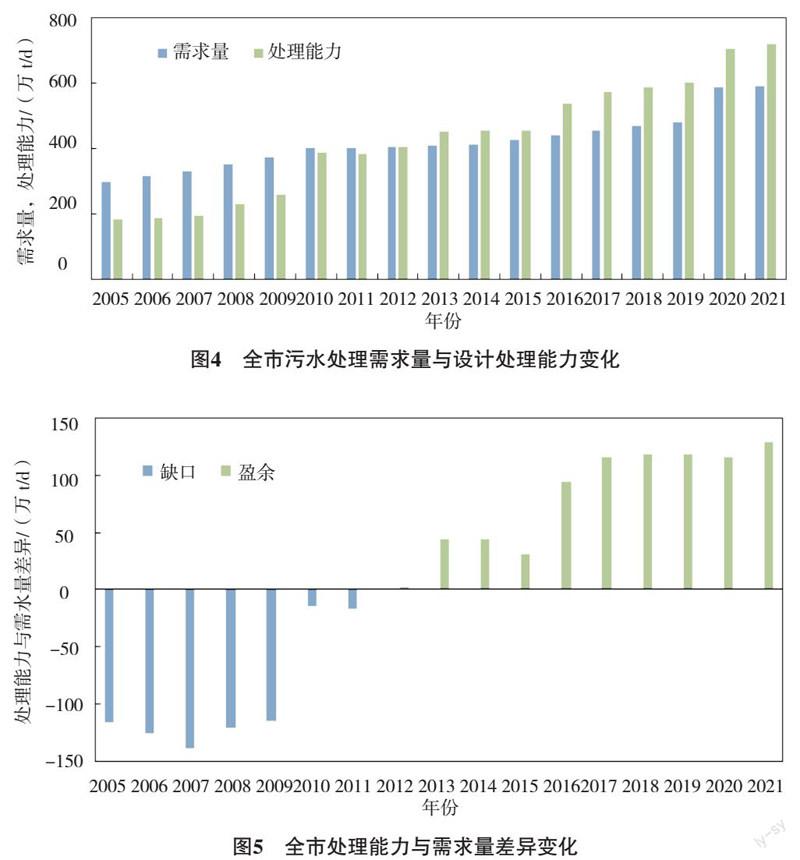

根據廣州市統計年鑒,廣州市2019年人均日生活用水量為263.86 L;根據廣州市第二次全國污染源普查結果,廣州市人均日生活用水量為314.61 L,均比王湘晉[2]等人研究得出華南地區人均日生活用水量170~190 L要高出不少,這無疑會讓重度缺水的廣州[3]捉襟見肘。為了能最大限度地估算當年污水處理需求量,以人均日生活用水量為314.61 L為基準,污水收集率為100%、廣州市常住人口數量以及污水處理廠設計處理能力(滿負荷運行)進行測算。2005—2021年當年污水處理需求量以及當年污水處理廠設計處理能力關系見圖4和圖5。

由圖可知,隨著廣州市常住人口的逐年增加和廣州市對污水處理的重視及加大投入,污水處理需求量和污水處理廠設計處理能力總體呈穩步上升趨勢。2005—2009年,廣州市污水處理廠設計處理能力存在較大缺口,缺口達100萬t/d以上。而2010—2011年,缺口大幅縮小,僅有10余萬t/d

的缺口。事實上,2010年對于廣州市而言是個特殊的年份。2010年廣州市舉辦了第十六屆亞運會和亞殘運會。乘著亞運會的東風,廣州市提出“以大干促大變迎亞運”的方針,著重加大了空氣環境、水環境、交通環境、人居環境等環境綜合整治力度。藉此,2010—2011年廣州市污水處理廠設計處理能力大幅提升。2012—2021年,廣州市污水處理廠設計處理能力繼續提升,其盈余亦穩步增長。2021年,當年污水處理廠設計處理能力盈余129萬t/d。總體而言,從全市尺度看,污水處理能力缺口已被逐步填補。

(2)各行政區

以2015—2021年數據探究各行政區的污水處理需求量的變化,因越秀、荔灣、天河和海珠四區生活污水通常為中心城區內收集處理,因此將上述四區合并統計,詳見圖6。單個行政區而言,白云區一直是污水處理需求最旺盛的行政區,這也是由于白云區的常住人口數量最多。中心城區由于較大的常住人口數量,其產生的污水處理需要也較大。

以2020年為例,分析廣州市各區污水處理需求量和污水處理廠設計處理能力之間的差距,結果如圖7、圖8所示。單個行政區而言,白云區和番禺區2020年污水處理廠設計處理能力最大,分別為75.0萬t/d和61.0萬t/d。而中心城區的處理能力達到245萬t/d。從各區域的污水處理廠設計處理能力來看,污水處理能力發展不平衡。中心城區處理能力最大,白云區、番禺區相對較高,從化區、南沙區、增城等區較小。但白云、番禺、從化、南沙、增城等5個區的污水處理需求量均大于其污水處理能力,存在不同程度的處理缺口。其中,白云區缺口最大,達42.8萬t/d,缺口率達36.3%;從化區缺口率最大,達到43.8%。花都區、黃埔區和中心城區則存在不同程度的盈余。其中,中心城區盈余最大,達45.6萬t/d;黃埔區盈余率最高,為47.1%。

因此,各區域污水處理能力發展仍呈現出不平衡不充分狀態。

(3)生活污水集中收集率

雖然在廣州市統計年鑒等相關資料中廣州市目前暫時并未公布生活污水集中收集率,但《廣州市城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019—2021年)》提出,2019—2021年,城市生活污水集中收集率分別達到74.5%、76%和80%。《廣州市污水系統總體規劃(2021—2035年)》(征求意見稿)中規劃到2035年城市生活污水集中收集率達到90%。可見,在2021年排水管道長度達40497 km、污水設計處理能力達721 t/d的情況下,生活污水集中收集率目標仍然只能設定為80%左右。即使到2035年城市生活污水集中收集率也僅有90%。生活污水處理提質增效仍任重而道遠。

(4)污水處理廠進水氨氮濃度

表1展示了2020年廣州市52家污水處理廠進水氨氮濃度及其設計能力。其中,43家污水處理廠進水氨氮濃度不足20 mg/L。進水氨氮濃度偏低的43家污水處理廠,占2020年52家污水處理廠的82.7%,而這43家設計處理能力總和達533.48萬 t/d,是廣州市2020年污水處理廠設計處理能力的95.1%。城鎮污水處理廠進水污染物濃度偏低,導致集中式污水處理設施的污染物削減效能有限,成為影響廣州市污水處理效能的重要限制因素。

(5)常住人口城鎮化率

數據顯示,廣州市的城鎮化率自2006年以來處于持續提升階段。2006年城鎮化率為82.04%,2021年為86.46%,提升了4.42個百分點。但2020年廣州市仍有14%左右的常住人口居住于農村,農村區域的污水收集、處理是當前廣州市能否有效提升污水處理效能的限制性因素,農村區域的污水收集、處理等基礎設施建設缺口還需進一步補齊。

2. 3 橫向對比

為了更好地把握廣州市污水處理廠和市內排水管道的建設和投入力度,選取上海市、北京市、深圳市和蘇州市等四個國內相對發達城市進行對比,相關數據來源于上述4個城市2019年統計年鑒。

(1)GDP與土地面積

圖10展示了5個城市2019年的GDP及其面積,圖11展示了5個城市2019年的單位面積GDP產出和人均GDP。

北京市面積最大,深圳市面積最小(不含深汕合作區)。上海市GDP最高,達到了3.8萬億。而深圳市以1997 km2的面積(約為廣州市的1/3.7倍)創造了2.7萬億的GDP(與廣州市持平),同時以13.5億/km2的單位面積GDP產出在5個城市中排名首位。另外,深圳市的人均GDP亦在5個城市中排名首位,而廣州市則排在最后一名。由此可推論,廣州市在污水處理廠和配套污水管網建設方面的投入相比于深圳市應存在較大財政壓力。

(2)污水處理情況

5個城市中,廣州市排水管道長度最長,基本與上海持平,約是深圳的1.9倍(但廣州土地面積是深圳的3.7倍)。污水處理設計處理能力則是上海最高,北京次之,廣州與深圳基本持平。

5個城市中,廣州市人均市內排水管道長度最高,為18.8 km/萬人,約為深圳市的1.7倍;而市內排水管道密度則是深圳市最高,達7.61 km/km2,約為廣州市的2倍。

即廣州市排水管道長度和人均市內排水管道長度雖在5個城市中最長,但污水處理廠設計處理能力和市內排水管道密度僅位于中游水平。

(3)人均生活用水量

無論是年鑒統計數據還是全國第二次污染源普查數據,廣州市的人均每日生活用水量均是5個城市中最高的,這對于重度缺水的廣州市而言無疑是很重要的限制發展因素。而更高的人均每日生活用水量意味著在同樣人口數量的前提下,會產生更大的污水處理需求,繼而導致在污水處理設施、排水官網等方面投入更多的資金。同時也反映出廣州市節約用水工作還有較大提升空間。

3 對策建議

(1)繼續加快污水處理廠建設營運,以滿足極端條件下的污水溢流以及廣州市常住人口持續增長的需求,特別是對白云、番禺、從化等三區污水處理能力進行針對性補齊。

(2)繼續加快推進管網建設,提高污水收集率。加強農村、老舊城區和城鄉結合部等薄弱地區的污水管網配套工程建設,逐步消除生活污水收集處理設施空白區,切實提高污水收集率。

(3)強化排水戶源頭管控。高標準、高質量分批加快推進改造合流渠箱、大力開展污水管網“擠外水”等措施,強化城鎮污水廠氨氮、生化需氧量等主要污染物進水濃度的監控,提高污水處理廠污染物進水濃度,充分發揮城市生活污水處理廠污染物削減效能。

(4)統籌推進“一體化”模式。推行建管一體化、廠網一體化、城鄉一體化模式,統籌各行政區污水收集、處理負荷,推進有條件的污水廠間實行互聯互通、優化水量調度,強化污水溢流管控。

(5)大力推進節水城市建設。通過加大宣傳、階梯水價等方式不斷強化水資源管理,減少水資源浪費,切實提高水資源利用率,營造規范合理的用水環境。

(6)摸清已建管網老舊破損等底數。強化管網運行維護,大力推進管網隱患修復和錯混接整改,有效控制溢流污染,切實提高基礎設施建設的經濟性、精準性和有效性。

4 結論

廣州市常住人口數量、污水處理能力和排水管道長度均呈現出較快的上升趨勢。從全市尺度看,污水處理能力缺口已逐漸縮小,但各區域污水處理能力發展仍呈現出不平衡不充分狀態。白云、番禺、從化、南沙、增城等5個區均存在不同程度的處理缺口。其中,白云區缺口最大,達42.8萬t/d,缺口率達36.3%;從化區缺口率最大,達到43.8%;而中心城區則有盈余。

(2)廣州市生活污水集中收集率、城鎮化率并不高,進水污染物濃度偏低,污水處理效能未能有最大限度的發揮。生活污水處理提質增效任重道遠。

(3)廣州市排水管道長度、人均排水管道長度在5個城市中排名首位,但生活污水處理廠設計處理能力和排水管道密度則處于中游水平。廣州市在生態環境保護方面的投入存在較大財政壓力。

(4)應加快污水處理廠、污水管網等基礎設施建設,摸清污水處理底數,系統謀劃污水處理提質增效,大力推進節水城市建設,提高基礎設施建設的經濟性和有效性,為“十四五”廣州市加強水生態環境保護、深入打好水污染防治攻堅戰提供保障。

參考文獻:

[1] 王平,顧濟滄,劉艷,段友愛.云南省集中式污水處理設施現狀分析與建議[J].資源節約與環保,2022(1):63-66.DOI:10.16317/j.cnki.12-1377/x.2022.01.018.

[2] 王湘晉,許萍,師林蕊,石煉.城市居民家庭生活用水量及其時空差異性研究[J].給水排水,2021,57(7):93-101.

[3] 吳盼,趙信文,顧濤,江拓,王旭升,馮雨晴.粵港澳大灣區水資源現狀及其與社會經濟協同演化趨勢——與國際灣區對比研究[J/OL].中國地質:1-12[2021-08-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1167.P.20210527.1458.006.html.