“十三五”期間臨滄市城市飲用水源地水質狀況分析及保護措施

胡曉麗

摘 要:敘述了“十三五”期間臨滄市城市飲用水源地水質狀況及趨勢分析。“十三五”期間飲用水源地的水質有所改善,依賴于各級管理部門提高飲用水源地保護和監督管理、加強水質監控和風險防范。最后對所存在的問題提出了一些對策和建議。

關鍵詞:飲用水源地;水質狀況;分析;措施;臨滄市

中圖分類號:X52文獻標志碼:A文章編號:1673-9655(2023)01-0-06

0 引言

臨滄四季如春,有亞洲恒溫城之美稱,年均氣溫17.2℃。瀾滄江境內流程232 km,屬瀾滄江--湄公河次區域的中間地帶。臨滄由于降水充沛,河流縱橫,落差較大,蘊藏著豐富的水能資源,僅瀾滄江臨滄段就建有漫灣、大朝山、小灣3座百萬千瓦級的水力發電站。臨滄多年平均水資源總量為232.27億m3,有大小河流1000多條,人均水資源量近1萬m3,是云南省人均水資源量的2倍,水能蘊藏量居云南省前列。是云南16個州市中生態較好的州市之一。

全市轄臨翔、鳳慶、云縣、永德、鎮康、滄源、耿馬、雙江7縣1區,至2020常住人口為253.82萬人。飲用水源地關系人民群眾的飲水安全,近年來,在市委市政府高度重視下臨滄市飲用水源地得到了有效的保護,各相關部門聯合對飲用水源地采取了相應的保護措施,使飲用水源地水質在“十三五”期間保持優良。

1 監測項目及評價方法

飲用水源地常規監測項目包括《GB 3838-2002地表水環境質量標準》表 1 的基本項目24項、表 2 的補充項目(5 項)和表 3 的優選特定項目(33 項)及電導率,共63項,湖庫增測葉綠素a和透明度。飲用水源地的全分析監測,市級城市集中式飲用水源地每年進行一次,縣級城市集中式飲用水源地每兩年開展一次,監測項目為《GB 3838-2002地表水環境質量標準》中109項以及電導率、湖庫增測葉綠素a和透明度,共112項。

飲用水源地水質采用單因子評價法進行評價。即根據評價時段內該飲用水源地參評的指標中類別最高的一項來確定。飲用水源地一級保護區水質類別符合Ⅰ~Ⅱ類,水質狀況定性評價為優,飲用水源地二級保護區水質類別符合Ⅲ類,水質狀況定性評價為良好。

常規監測評價指標為《GB 3838-2002地表水環境質量標準》表1的21項指標(水溫、總氮和糞大腸菌群不參與評價,為參考指標),表 2 補充項目5項指標和表 3 特定項目中的33項指標共計59項進行評價。全分析監測評價指標為常規59項和特定項目47項,共106項。

水庫營養狀態評價采用綜合營養狀態指數法(TLI(∑))。指標為:葉綠素a、總磷、總氮、透明度和高錳酸鹽指數共5項。采用0~100的一系列連續數字對湖泊(水庫)營養狀態進行分級:TLI(∑)<30為貧營養,30≤TLI(∑)≤50為中營養,TLI(∑)>50為富營養。

2 “十三五”期間飲用水源地水質狀況

“十三五”期間,3個市級飲用水源地實行逐月監測,7縣19個縣級飲用水源地按季度進行監測,其中有14個飲用水源地2016—2020年均進行了監測,其他8個飲用水源地因啟用時間和停用時間不同而監測時間不同。“十三五”期間3個市級飲用水源地水質監測結果均符合Ⅱ類及以上水質標準,水質狀況為優。臨滄市7縣19個縣級飲用水源地中有2個飲用水源地2020年水質符合Ⅲ類標準,水質狀況為良好。其他飲用水源地水質均符合Ⅱ類標準,水質狀況為優,常規監測各項評價指標年均值符合《GB 3838-2002地表水環境質量標準》Ⅱ類以上標準以及補充項目標準。市級城市集中式飲用水源地的全分析監測每年進行一次,縣級城市集中式飲用水源地的全分析監測每兩年開展一次,“十三五”期間縣級城市集中式飲用水源地于2017年和2019年進行了全分析監測。全分析中各個飲用水源地的80項特定項目雖有檢出但全部達到標準限值。

在臨滄飲用水源地中有8個水庫,“十三五”期間8個水庫均未出現富營養狀態。其中中營養占比為83.3%,貧營養占比16.7%。

3 趨勢分析

3.1“十三五”趨勢分析

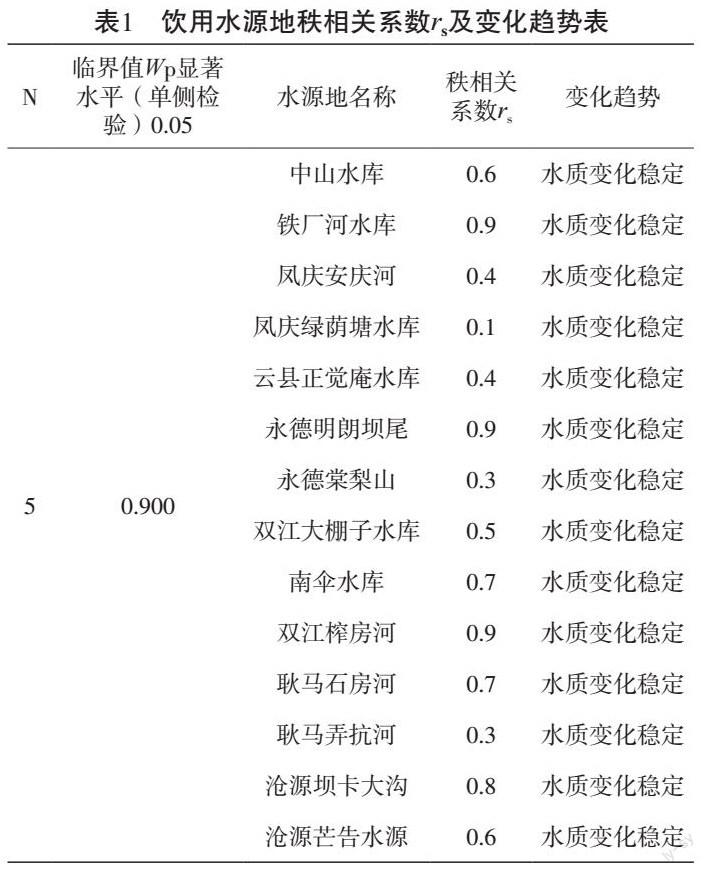

采用Spearman秩相關系數法分析“十三五”期間各集中式飲用水變化趨勢,用每年綜合污染指數計算出各飲用水源地秩相關系數rs,飲用水源地秩相關系數rs及變化趨勢見表1。大田河、滄源壩卡水塘、滄源也來河在“十三五”期間沒有全部監測,故不進行秩相關系數法分析變化趨勢。

用Spearman秩相關系數法分析了14個集中式飲用水源地,在“十三五”期間這14個飲用水源地的水質變化均穩定。

3. 2 與“十二五”對比分析

3. 2. 1 水質類別對比分析

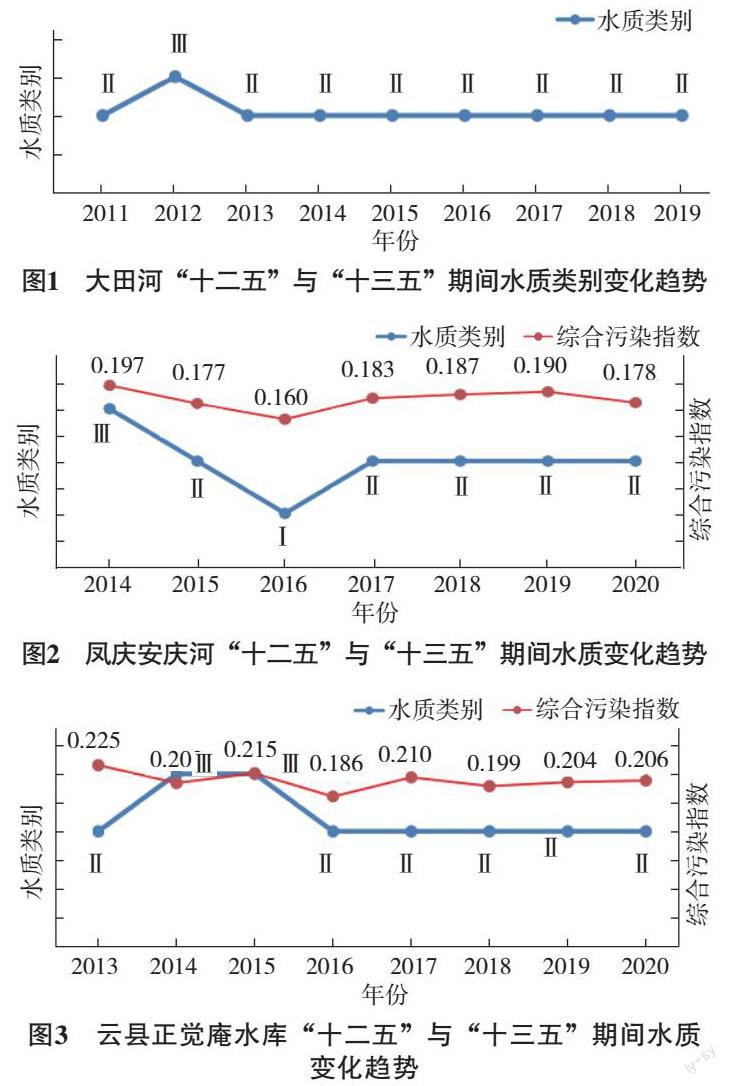

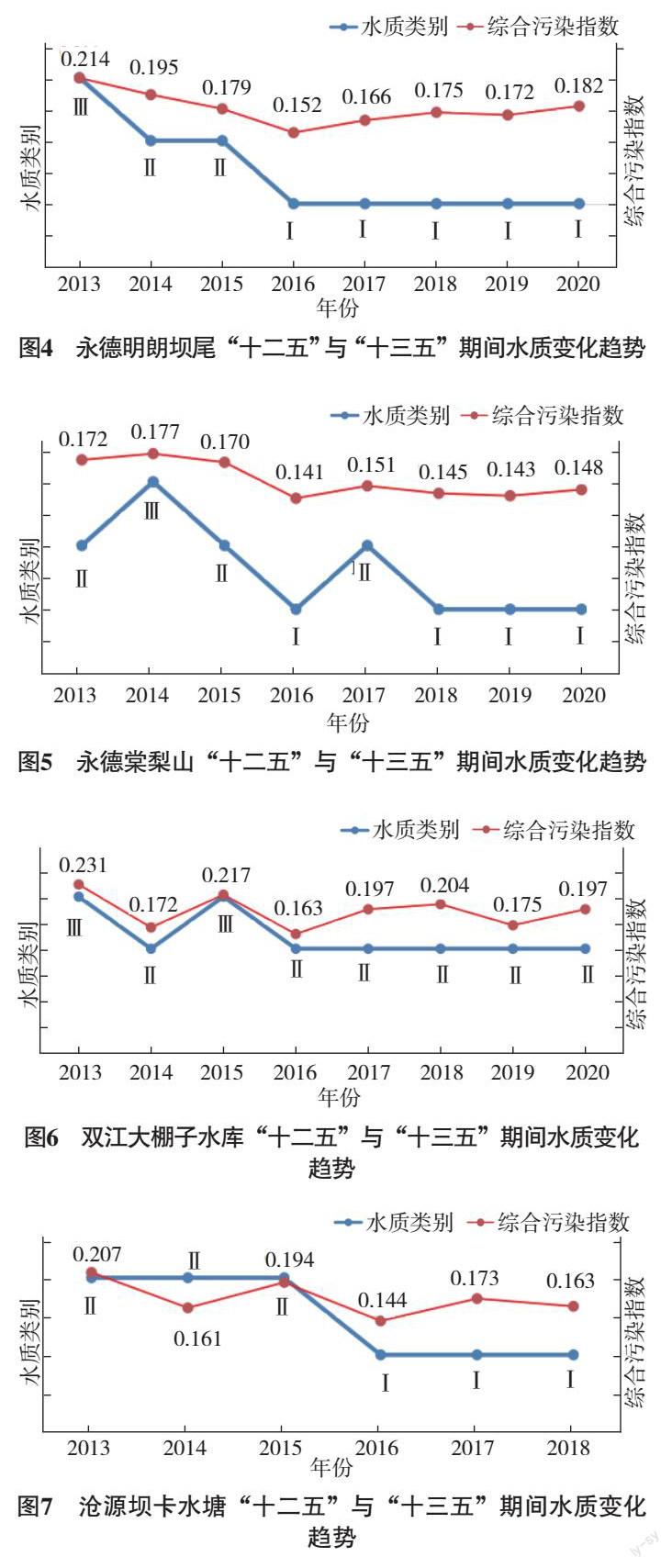

通過繪制各個飲用水源地“十二五”與“十三五”期間水質類別變化趨勢圖得出,與“十二五”對比,市級飲用水源地中山水庫“十二五”期間和“十三五”期間水質達優率(達Ⅱ類水以上)均為100%,水質狀況無明顯變化;鐵廠河水庫“十二五”期間和“十三五”期間水質達優率(達Ⅱ類水以上)均為100%,水質狀況無明顯變化;大田河“十二五”期間水質達優率為80%,“十三五”期間水質達優率為100%,較“十二五”水質達優率提高。

縣級飲用水源地中鳳慶綠蔭塘水庫、雙江榨房河、耿馬弄抗河、滄源壩卡水塘、滄源芒告水源和滄源也來河6個飲用水源地水質狀況無明顯變化,一直保持為優;鳳慶安慶河、云縣正覺庵、永德明朗壩尾、永德棠梨山、雙江大棚子水庫和滄源壩卡大溝6個飲用水源地水質狀況有所好轉,從良好到優,見圖1~圖7。其他飲用水源地因在“十二五”和“十三五”期間沒有完全監測,故不進行對比分析。

3. 2. 2 主要污染因子對比分析

對“十二五”和“十三五”期間臨滄市各飲用水源地水質類別進行分析,水質類別達到Ⅲ類及以上的情況統計如下:

“十二五”期間總氮參與評價,總氮成為主要污染因子。從表2可知有6個飲用水源地在“十二五”期間水質類別出現過Ⅲ類,根據污染因子分析主要受到總氮影響,總氮濃度達到Ⅲ類,其他項目均符合Ⅱ類及以下標準限值。“十三五”期間總氮不參與評價,從表3可知在“十三五”期間有2個飲用水源地的水質類別出現Ⅲ類,根據污染因子分析主要受總磷影響,總磷濃度達到Ⅲ類,其他項目均符合Ⅱ類標及以下準限值。

“十三五”期間總氮不參與評價,但總氮是衡量水質的重要指標之一,為參考指標。“十二五”與“十三五”期間15個飲用水源地總氮年均值變化趨勢圖如圖8~圖22所示(其他飲用水源地因沒有在“十二五”和“十三五”期間都進行監測,故不進行對比分析)。

從15個飲用水源地總氮年均值變化趨勢圖中的線性可知,僅有耿馬弄抗河和滄源壩卡水塘的總氮年均值趨于下降,其他13個飲用水源地總氮年均值均趨于上升。

3. 3 與“十二五”末對比分析

從水質類別看,與“十二五”末相比有2個飲用水源地從Ⅲ類上升到Ⅱ類,水質狀況從良好到優,水質有所好轉;有11個水源地水質狀況均保持為優,無明顯變化。其他飲用水源地因沒有在“十二五”末(2015年)和“十三五”末(2020年)都進行監測,故不進行對比分析。

4 水質狀況有所改善的有效保護措施

臨滄市飲用水源地一部分水質保持穩定,水質為優,一部分水質有所好轉,從良好到優。“十三五”期間飲用水源地的水質保持為優和有所改善是依賴于各級管理部門提高飲用水源地保護和監督管理、加強水質監控和風險防范。在“十三五”期間,各部門相互配合積極采取了多項措施,落實到位,從而改善了水源地水質狀況。

4. 1 不斷改善水源地水質狀況

“十三五”期間對達到Ⅲ類的飲用水源地加強環境監管力度,對所有飲用水源地范圍實施圍欄封堵,禁止無關車輛和人員進出,減少人類活動。對當地農民群眾宣傳和解釋農業面源污染危害和原因,讓農民群眾意識到保護環境的重要性,從根本上改善隨意施用農藥、化肥及隨意排放畜禽養殖、水產養殖廢水所帶來的環境污染問題。由多部門配合負責農業面源污染治理工作,落實責任,建立分工協作齊抓共管的工作機制。從而使出現Ⅲ類的飲用水源地水質得到改善。

4. 2 加強飲用水源地規范化建設

飲用水源地全部完成標志設置,在飲用水源地保護區的邊界設立了地理界標和明顯的警示標志,在一級保護區周邊區域設置隔離防護欄,減少人類在飲用水源地周圍活動及活動帶來的污染。在飲用水水源保護區內鄉級及以下道路和景觀步行道做好與飲用水水體的隔離防護,避免人類活動影響水質;水源一、二級保護區內無交通穿越,制定了應急管理預案及相應的應急儲備。

4. 3 全面整治飲用水水源保護區內環境違法問題

經排查一級和二級保護區內無工業企業、工業固體廢棄物堆放、油庫、有毒有害廢棄物堆放場和轉運站,流域內無其他污染源,因而不涉及排污口取締、違反建設項目清拆、關閉及其他違法行為的處罰情況。禁止無關車輛和人員進出,禁止垂釣、游泳、隨意丟棄垃圾、網箱養魚、畜禽養殖或其他可能污染水源的活動。禁止新增農業種植和經濟林。

4. 4 強化水源地風險防控能力建設

優先滿足飲用水供水需求,確保飲用水水源正常運行的水量和水位。建設城鎮備用水源,建立特枯年或連續干旱年的供水安全儲備等。

強化水源監測預警應急體系建設。全面提升水質全指標分析監測能力,建立健全水質安全預警體系,及時進行研判,及時發布水質預警信息。

加強飲用水供水監管。實施從源頭到水龍頭的全過程控制,健全飲用水供水安全協調聯動工作機制,實行聯合執法,嚴厲打擊違法違規行為。

5 對策和建議

磷是評價水質的重要指標,總氮是衡量水質的重要參考指標之一。總氮污染主要來源于農村生活污水、農田排水等含氮廢水排入水體,讓水中的有機氮和各種無機氮化物含量增加,生物和微生物類大量繁殖,進而消耗水中的溶解氧,使水體惡化。總磷污染主要來源有飼養業、水產養殖、農藥、化肥生活污水等,在湖庫中氮、磷類物質超標后會造成浮游植物繁殖旺盛,出現富營養狀,造成湖泊、河流透明度降低,水質變壞。

雖然總體來說“十三五”期間飲用水源地的水質保持為優和有所改善,但從污染因子分析,部分飲用水源地的總氮年均值有上升趨勢,有的飲用水源地總磷濃度值也達Ⅲ類,飲用水源地保護仍需加強。 對此提出以下對策和建議:

調整當地農業產業結構,以生態農業、循環經濟的生產模式從事農業生產,以禁養和減少氮肥施用量為重點,嚴格控制化肥、農藥的使用,農業種植和經濟林逐步退出。不斷改進農戶施肥方式、用有機肥代替化肥等措施,逐步減少化肥使用量。

恢復飲用水源地水生動植物種群,改善飲用水源地生態環境。在飲用水源地周邊和水庫主要入庫徑流周邊種植適生植被,截留或吸收地表徑流總氮、總磷。對于河流型水庫,在入庫河口建立前置庫,通過前置庫水生植物吸收、吸附和沉淀、絮凝作用,削減入庫氮素含量,使進入主庫區的總氮含量降低。對于寬闊水域的水庫,建設人工植物浮島,以浮床為載體,把高等水生植物或改良的陸生植物種植到庫區水面,通過植物根部的吸收、吸附和根際微生物的吸收和同化作用,削減水體中的總氮。

全面實現水源地和水庫匯水流域沿線村莊污水全收集處置,完善水庫上游鄉鎮污水處理設施改造,增加有效氮磷處理工序,同時,加大財政保障,對已建成的鄉鎮污水處理廠強化監管。

加強日常巡查和監管力度,及時修復被破壞的隔離網,完善應急防控體系,落實應急措施,及時修編應急預案,定期組織應急演練,進一步提高風險防控水平。

6 結論

“十三五”期間,臨滄市22個縣級及以上飲用水源地中,除頭道河水庫和也來河(糯賽水庫)兩個飲用水源地2020年年均值的水質類別為Ⅲ類,其他的水源地水質保持穩定,常規監測各項評價指標年均值符合《GB 3838-2002地表水環境質量標準》Ⅱ類以上標準以及補充項目標準。各水源地特定項目均達標。根據趨勢分析,與“十二五”相比,臨滄市城市集中飲用水源地一部分水質保持穩定,水質為優,一部分水質有所好轉,從良好到優。“十三五”期間飲用水源地的水質保持為優和有所改善是依賴于各級管理部門提高飲用水源地保護和監督管理、加強水質監控和風險防范。但是從主要污染因子分析,保護臨滄市飲用水源地任重而道遠,“十四五”期間,在加強監督管理的同時,需對飲用水源地建立周邊植被緩沖帶等對策,凈化水體,改善生態環境。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國地表水環境質量標準:GB 3838-2002[S]. 國家環境保護總局,2002.

[2] 付青. 水源安全應構筑的“三道防線”[D]. 北京:中國環境科學研究院, 2018.

[3] 龔亞茹,張冕,程建宏,龔亞麗,劉紅梅,張學敏,劉水英. 漢中市農業面源污染治理的現狀與發展對策[J]. 農業科技通訊,2019.

[4] 張昉,尚婷婷. 西和縣典型集中式飲用水源地規范化建設現狀調查與整治措施[J]. 廣東化工, 2019.

[5] 辛小康,徐建. 南水北調中線水源區總氮污染系統治理對策研究[J]. 人民長江, 2018.