鄂爾多斯高新碳信息造假案例分析

孟樹一

摘要:全國碳排放權交易市場的開放是中國為實現“碳達峰”“碳中和”目標的重要核心政策工具,其中碳排放權數據的準確可靠作為守護碳市場健康發展的生命線,不但保障了碳排放交易市場的有序運行和健康發展,是碳排放管理的重要基礎,更關系到相關政策的落實,對建設我國碳交易市場至關重要。企業存在碳排放數據虛報、瞞報、弄虛作假等行為,不僅影響碳市場的公平性和功能的發揮,還嚴重影響政府相關決策和政策的出臺,甚至不利于雙碳目標的實現。本文就鄂爾多斯高新材料有限公司的碳信息造假事件進行描述,就其造假手段、造假原因等方面進行分析,最后從碳數據質量、碳數據復核及懲罰機制三個層面提出改進建議。

關鍵詞:碳排放 碳信息披露 碳信息造假

中圖分類號:F272 X322

一、鄂爾多斯高新材料有限公司概況

內蒙古自治區憑借優渥的煤炭儲量、稀土儲量和天然氣儲量成為我國碳排放量大省,其中鄂爾多斯是內蒙古自治區碳排放量第一大城市。位于該市的內蒙古鄂爾多斯高新材料有限公司(簡稱為“鄂爾多斯高新”)在全國碳排放權交易市場啟動后被納入控排名單。鄂爾多斯高新成立于2013年,主要經營范圍包括發電供電、氧化鋁、4A沸石等產品的生產、銷售以及煤炭加工、煤炭及制品采購銷售等,為鄂爾多斯資源股份有限公司(以下簡稱“鄂爾多斯”)的孫公司。鄂爾多斯成立于1995年,主要業務分為羊絨服裝和電力冶金兩大事業板塊,其中電力冶金板塊的業務范圍涵蓋煤炭等礦產資源開發、電力、鐵合金冶煉、氯堿化工等環節,公司踐行“低碳高質量發展理念”,施行綠色采購、綠色制造、廢氣廢水循環利用等方式減少碳排放,目前公司已入圍國家第二批綠色制造名單。鄂爾多斯高新作為被納入全國碳市場的發電行業重點排放單位之一,擁有2臺50兆瓦、4臺135兆瓦和2臺330兆瓦自備燃煤機組,屬于自備電廠,其年碳排放量約1000萬噸,在全國碳排放權交易市場中被視同為發電企業進行碳排放權交易管理。

二、鄂爾多斯高新碳信息造假案件回顧

在2021年首個碳市場履約周期里,被納入控排名單的企業需要在2021年12月31日之前完成2019年和2020年兩個年度的配額清繳工作,實際排放量超過發放配額時,須從碳市場中購買缺額,增加額外的履約成本;若是配額富裕,可以在碳市場中出售。

2020年,鄂爾多斯高新聘請中碳能投科技(北京)有限公司(以下簡稱“中碳能投”)協助完成2019年的碳排放數據報告,并在2020年12月30日將報告提交給內蒙古自治區生態環境廳委托的第三方核查機構。在2021年全國碳市場上線前夕,內蒙古自治區生態環境廳接廣州能源檢測研究院舉報,稱鄂爾多斯高新疑似偽造了2019年碳排放報告中的燃煤元素碳含量檢測報告。廣州能源檢測研究院是為鄂爾多斯高新實測燃煤元素碳含量的機構,自2020年6月接受鄂爾多斯高新的委托,檢測其寄送的煤炭樣品,此前,并未出具與鄂爾多斯高新相關的檢測報告。

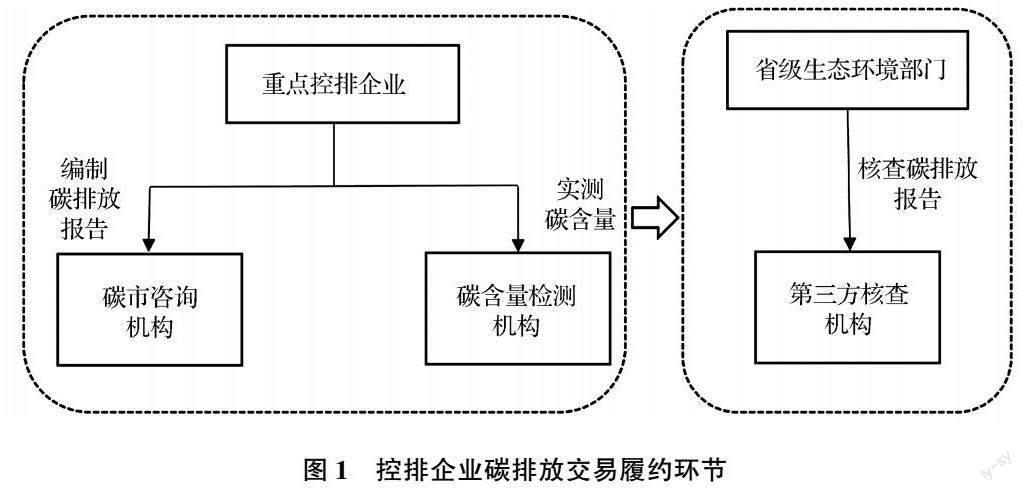

經過內蒙古自治區生態環境廳的調查核實,鄂爾多斯高新存在碳信息造假行為——為了減少巨大的碳排放額缺口的購買支出,通過篡改日期,在真實的報告基礎上偽造出多份報告。此外,負責碳核查的第三方機構中創碳投科技有限公司(以下簡稱“中創碳投”)和青島希諾新能源有限公司(以下簡稱“青島希諾”)存在核查履職不到位、核查工作程序不合規、核查結論失實等問題。目前,鄂爾多斯高新已經按照有關規范要求,重新提交了排放報告,完成整改;中碳能投會繼續為存續項目提供服務,但是不再承接新的碳咨詢業務;在2022年1月中創碳投已宣布停止開展碳核查業務。圖1為控排企業碳排放交易履約環節。

三、碳信息造假相關手段分析

鄂爾多斯高新從2020年6月之后才開始寄送碳元素檢測樣品,但是在2019年和2020年1—5月并未實測。中碳能投則是利用可編輯的檢測報告模板,篡改鄂爾多斯高新12份燃煤元素碳含量檢測報告,在真實報告的基礎上偽造出多份報告。鄂爾多斯高新通過委托中碳能投對其2019年排放報告所附的兩個分廠的2019年12份檢測報告進行篡改,篡改內容包括送檢日期、監測日期、報告日期等重要內容,并刪除了防偽二維碼。公司的確向廣州能源檢測研究院提供了70份燃煤元素碳含量檢測樣品,并得到了真實的報告,但是卻在真實報告的基礎上篡改了部分內容,這就需要核查機構從檢測機構處調取原始文件進行詳細比較后才能發現問題所在,而在本案例中,鄂爾多斯高新的燃煤元素樣品采用異地送檢的方式,又增大了核查的難度。

四、碳信息造假動因分析

(一)公司對碳排放數據質量管理松懈使得造假存在空間

碳排放數據質量真實、準確與完整是確保碳排放配額公正合理分配的依據,也是啟動碳交易的基礎。案例中鄂爾多斯高新聯合委托方中碳能投篡改偽造了碳排放報告關鍵信息,編制了不實的碳排放報告,放松了對碳數據質量的管理,嚴重影響了碳市場的健康發展。鄂爾多斯高新所屬行業為批發業,并非專門的發電企業,也就是以“自備電廠”的身份參與全國碳市場,由于缺乏經驗,很可能出現公司憑借自身經驗和理解開展實測工作,在燃煤元素碳含量檢測等方面還面臨較大的挑戰,同時,公司在碳減排專業管理人員配備及管理能力等方面的短板還亟待補齊。此外,除了偽造、篡改碳排放報告,碳核算標準邊界模糊、碳排放數據質量標準不完善所造成的數據偏差、彈性空間等也為公司惡意造假碳排放數據提供了機會。

(二)第三方核查機構職業道德底線的失守

碳排放的第三方核查機構,在碳交易中是重要的一環,也是保證碳交易從實施到取得預測效果的關鍵步驟[1],同時,第三方核查機構的專業性也可以更好地配合政府對排放數據的核查。在核查過程中,第三方核查機構和人員起著至關重要的作用,但是受制于核查人員在理解能力和鑒別能力的差異,碳核查的結果也會有所不同。作為為政府開展科學決策提供真實準確碳排放數據的核查機構,中創碳投存在核查履職不到位、核查結論失實等違規操作,出具的核查報告質量不過關、結論失實,由鄂爾多斯高新在后期補上了初始報告之前所謂的“分月實測數據”中可見一斑,顯然中創碳投核查機構和核查人員在職業素養和專業能力等方面有待提升。此外,碳核查質量的保障機制不完善,缺乏對第三方核查機構的規范化管理和監督,對于在核查過程中出現碳信息披露質量問題的機構沒有嚴格的懲處機制。

(三)經濟成本太高及違法成本太低使得企業鋌而走險

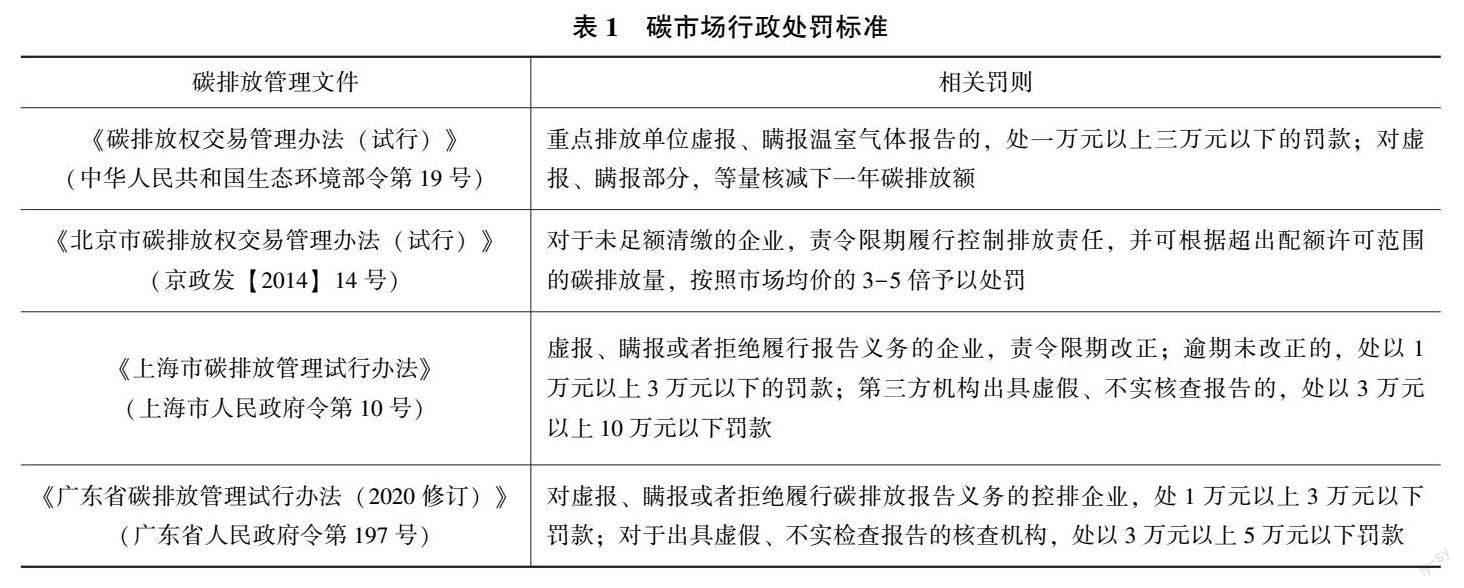

根據生態環境部下發的《生態環境部辦公廳關于做好2019年度碳排放報告與核查及發電行業重點排放單位名單報送相關工作的通知》(環辦氣候函【2019】943號),有些企業未在規定時間內開展單位燃煤元素碳含量的實測工作,就以“高限值”計算其碳排放量,而這一“高限值”所計算出的碳排放量與實測值相差20%-30%左右。在本案例中,中碳能投提交的燃煤元素碳含量報告數據是真實的,只是將集中送檢偽造成分月送樣、分月檢測,篡改檢測時間的背后是為了避免使用碳排放量的“高限值”。鄂爾多斯高新在“優化”過的碳排放報告中顯示其碳排放額缺口下降近200萬噸,根據2020年全國初期碳排放權交易價格49元/噸計算,公司可以節省將近1億元的開支。然而根據2014年國家發展和改革委發布的《碳排放權交易管理暫行辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第17號)規定,僅要求鄂爾多斯高新限期改正違法行為。可見,相關規定較輕,往往無法達到對企業懲戒的目的,也很難警示和約束其他碳信息造假行為[2]。即使按照新的《碳排放權交易管理辦法(試行)》(中華人民共和國生態環境部令第19號),對公司虛報碳排放報告的行為處一萬元以上三萬元以下的罰款,相比之下按照真實碳排放量配額缺口所花費的成本遠遠高于罰款的上限,而選擇披露真實的碳信息也不能獲得額外的獎勵[3]。

碳市場行政處罰標準如表1所示。

五、啟示及建議

鄂爾多斯高新未能抵御住億元誘惑,成為“雙碳”目標提出后碳市場首例碳排放數據造假企業。在碳檢測和碳核查的監管體系和政策標準不完善的情況下,碳信息造假并非孤例。控排企業碳排放數據造假說明了碳排放報告質量監督管理存在提升空間,同時也暴露了提升數據質量,責任不僅在企業的管理水平,政府對第三方核查機構的監管和獎懲機制的完善也同樣重要。

(一)從數據生成層面,嚴格把控碳數據的質量

捍衛碳排放數據的真實準確,提高碳排放數據質量,事關綠色低碳高質量發展全局,關乎“雙碳”目標的實現,不能有絲毫松懈。如果數據生成層面出現造假問題,勢必會影響碳交易的嚴肅性,甚至會大大減弱碳市場引導稀缺資源獲得更優配置的功能。目前有關碳排放數據監測、監管的法律法規尚不完善,因此,可以建立健全規范的碳排放數據監測計量、核算、報告以及核查等體系,將區塊鏈技術應用于雙碳場景下的生產改造、供應鏈等多環節優化,實現可追溯、保證數據隱私、不可篡改,通過鏈上大數據匯總及時發現不合規現象,構建高效的碳交易市場。

目前國內碳核算仍然以人工為主,成本高、易造假問題尚未解決。在物聯網技術發展背景下,控排企業可以采取創新技術手段,加強原始數據防篡改管理。在實踐中,我國在量化碳排放數據上主要采用核算法,隨著技術的進步,所出現的連續監測法、大數據法等先進技術的應用仍處于起步階段。要進一步推動先進技術的研發和發展,需要通過設立試點并解決發展中存在的問題,同時也要注重技術的應用前景,加強不同學科間的協同合作。同時,在自動化技術的加持下,可以實現實時監測,然后形成統一的政府監管平臺,進而確保碳排放數據的真實性、準確性及有效性。例如,案例中中碳能投刪除了原始檢測報告的二維碼,利用AI技術就能輕松辨別,在檢測報告提交環節就能夠及時稽查,運用數字化的手段進行動態稽核。

(二)從數據復核層面,加強對碳核查機構的建設和監督

對于碳核查機構的建設可以從專業人才的培養和硬件設備的完善著手。碳核查既是碳中和的數據保證,也是提升數據質量的有效手段,第三方核查機構中的碳核查員的判斷會影響排放單位溫室氣體的實際排放量,從而直接影響公司的碳配額分配。因此,要重視對碳核查人員專業技術能力的培訓,內容包括碳排放核算、核查、咨詢以及管理等綜合能力,參考財務行業建立碳核查員注冊備案機制,明確碳核查員的從業要求,加大對核查員的能力建設,確保碳核查工作客觀、獨立和公正,避免出現人員流動所造成的核查工作溯源和復驗無法開展的問題。同時,為了嚴保企業碳排放數據的真實性,還應該對碳核查人員和第三方核查機構進行考核評估[4],從業務能力、信用等級以及人員專業技術水平等多方面進行考評,加強對機構和核查員的動態管理。由于碳核查需要到現場進行核查重點排放單位的排放設施以及查閱相關數據,并進行抽樣調查,最后驗證信息,所以機構需要采購便攜式的測量設備,便于碳核查員評估企業的實際碳排放量。

碳排放報告數據弄虛作假等問題的出現,說明了一些碳核查機構缺乏客觀性、獨立性和職業操守,需要建立嚴格的動態監管機制,規范和監督核查機構的行為。碳核查的監管可以通過內外兩個維度構建監督體系。內部維度是指碳核查機構開展數據質量和核查報告自查工作;外部維度是指監管部門可以通過對核查機構的事中和事后監管,即通過現場核查、復查核查報告、年度評估以及要求提交年度報告等手段進行監管,還可以借助外部專家進行評價,抑或是建立信息公開平臺,借助社會力量監督企業的碳數據管理工作。同時,制定國家和地方監管部門第三方核查機構管理辦法,對核查機構和核查人員的工作規則加以細化,以確保第三方核查機構的獨立性[5]。除此之外,設定核查機構的退出機制,可以將缺乏公信力和專業能力的核查機構排除在外,進而廣泛納入優質的核查機構,提升碳數據的質量。

(三)從違法成本層面,建立嚴格的懲罰機制

除了核查單位與被核查單位在內部流程上的完善,更重要的是要加強監管的力度,建立更嚴格的懲罰機制。首先,要建立和完善對違法違紀行為的防范機制,明確政府及其相關部門法律責任,嚴肅查處企業碳核查違法違規行為,在相關法律法規中明確懲罰的方式及金額,既能促進企業碳信息披露的主動性,也能形成“有法可依”的碳信息披露制度。要求各級監管部門,迅速行動起來應對新情況,解決新問題,加大對相關技術服務機構及有關企業的調查力度,堅決打擊碳排放數據弄虛作假等違法行為,夯實碳市場有效規范運行的生命線;其次,加大數據造假懲罰力度,要讓違法成本大于違法所得。嚴肅查處碳核查違法行為,曝光核查機構并追究相關企業管理者的責任。一方面,可以從經濟、商業信譽上進行懲罰,加大懲罰力度并曝光案例;另一方面,可以將碳市場對標資本市場,對信息造假的上市公司采取造假成本與造假金額掛鉤、部分主管人員禁入市場甚至刑事處罰,對于虛報、瞞報溫室氣體排放部分,等量抵減下一年的碳排放配額,延長處罰的時效性。僅僅加大對造假控排企業的處罰是不夠的,幫助其造假的中介機構也要從嚴追訴,對數據造假和報告造假等行為施行零容忍,例如一旦發生造假行為,禁止該機構從事下一年的核查服務業務,由此產生的不良后果由核查機構承擔。

參考文獻:

[1]鄧春雨,張紫禾,張寧.碳排放報告與核查實務及疑難問題初探[J].資源節約與環保,2018(4):115-116.

[2]王微.上市公司碳信息披露制度研究——基于博弈論視角[J].財會通訊,2021(14):105-108,140.

[3]倪清,金以文,崔俊蓮.企業碳排放信息披露面臨的挑戰[J].新理財,2022(Z1):29-31.

[4]常潔瓊,王德發.我國試點省份碳核查:比較、問題與對策[J].商業會計,2017(1):19-21.

[5]劉學之,朱乾坤,孫鑫,等.歐盟碳市場MRV制度體系及其對中國的啟示[J].中國科技論壇,2018(8):164-173.

責任編輯:姜洪云