急性Stanford B型主動脈夾層患者行胸主動脈腔內修復術中部分覆蓋左鎖骨下動脈臨床效果分析

經子蘭, 張志強, 周鐵楠, 荊全民, 王效增

北部戰區總醫院 心血管內科,遼寧 沈陽 110016

急性Stanford B型主動脈夾層(type B aortic dissection,TBAD)是指癥狀出現后14 d內發現的破口及假腔僅累及胸降主動脈及其遠端的主動脈夾層,是一種嚴重危害人類生命健康的心血管急重癥。內科保守治療對急性TBAD的遠期預后并不樂觀,約9%的急性TBAD患者在住院期間死亡,存活下來的患者中有66%后期需要接受手術治療[1]。隨著血管腔內技術和支架材料的不斷發展,TBAD的治療取得了巨大的進展,胸主動脈腔內修復術(thoracic endovascular aortic repair,TEVAR)成為急性TBAD的主要治療方法,很大程度上降低了患者病死率[2]。在TBAD的早期治療中,TEVAR僅關注內膜破口是否被覆蓋,未重視其血管近端錨定區情況,使Ⅰ型內漏、夾層逆行撕裂的發生率增加,甚至進展成A型夾層[3]。臨床醫師通過大量的臨床實踐及探索發現,在行TEVAR時,近端錨定區≥15 mm可保證支架充分固定,大大降低TEVAR后并發癥的發生風險[4-5]。臨床中,部分急性TBAD患者破口距左鎖骨下動脈開口較近,對于近端錨定區<15 mm或近端錨定區≥15 mm但逆撕夾層已累及左鎖骨下動脈開口遠端的患者,為保證支架近端充足的錨定距離,需將覆膜支架覆蓋到左鎖骨下動脈開口[6]。本研究旨在分析急性TBAD患者行TEVAR中部分覆蓋左鎖骨下動脈的臨床效果及安全性。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析北部戰區總醫院自2007年6月至2021年4月收治的經計算機斷層掃描血管造影(computed tomography angiography,CTA)明確診斷為急性TBAD并行TEVAR的819例患者的臨床資料。納入標準:典型急性TBAD或合并主動脈壁內血腫;急性TBAD合并主動脈穿透性潰瘍;急性TBAD合并主動脈瘤;大腦動脈環(Willis環)完整,無解剖變異或損害;主動脈弓解剖正常,無變異。排除標準:外傷性夾層;合并馬凡綜合征等結締組織病;近端破口累及或主動脈弓逆向撕裂至左頸總動脈;既往有主動脈介入治療或外科手術史;患者或家屬拒絕行TEVAR。根據術中是否覆蓋左鎖骨下動脈,將患者分為部分覆蓋組(n=232)和未覆蓋組(n=587)。患者及其家屬均簽署知情同意書。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 研究方法

1.2.1 診斷方法 患者均行胸腹主動脈CTA+三維重建檢查,由本院兩名以上經驗豐富的臨床醫師明確診斷,并分析疾病的性質、位置、范圍和分支血管受累情況及主動脈弓部參考血管直徑、降主動脈最大直徑等,明確破口與左鎖骨下動脈的位置關系和破口數量。

1.2.2 藥物治療 將患者收入心血管內科監護室,監測患者的血壓及心率等生命體征,根據病情給予降壓、控制心率等治療,將血壓控制在100~120/70~80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),心率控制在60~70次/min,必要時應用止痛劑或冬眠制劑鎮靜止痛,囑患者避免用力活動,完善術前準備,盡早完成TEVAR。

1.2.3 TEVAR 患者在心血管內科導管室行全身麻醉或硬膜外麻醉或局部麻醉,采用切開或穿刺股動脈前壁的方法行主動脈造影,全面了解夾層病變部位、形態和累及的范圍,置入覆膜支架系統,覆膜支架直徑超出主動脈弓部參考血管內徑的10%~20%。對于夾層破口距離左鎖骨下動脈開口外緣<15 mm,或破口距離左鎖骨下動脈開口≥15 mm但夾層逆撕假腔累及左鎖骨下動脈開口外緣或主動脈弓部壁內血腫的患者,植入覆膜支架時部分覆蓋左鎖骨下動脈(部分覆蓋組);對于夾層破口距離左鎖骨下動脈開口外緣≥15 mm,夾層無逆行撕裂至左鎖骨下動脈開口或無主動脈弓部壁內血腫的患者,植入覆膜支架時無需覆蓋左鎖骨下動脈(未覆蓋組)。術后觀察患者全因死亡(主動脈源性死亡、心源性死亡、其他原因死亡)、新發腦卒中(新發缺血性腦卒中、新發出血性腦卒中)、截癱、左上肢缺血(左上肢乏力、左上肢疼痛、左上肢蒼白和發涼、左臂動脈搏動消失)等發生情況。

1.3 觀察指標及隨訪 比較兩組患者的基線資料和影像學特征,以及住院和隨訪期間的臨床不良事件發生率。所有患者在出院后30 d、1年由專人通過電話、微信、門診等方式進行隨訪,隨訪內容包括主動脈相關不良事件、全因死亡、新發腦卒中、左上肢缺血等情況。

2 結果

2.1 兩組患者基線資料與影像學特征比較 部分覆蓋組患者年齡、D-二聚體水平均低于未覆蓋組,螺旋形撕裂比例高于未覆蓋組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

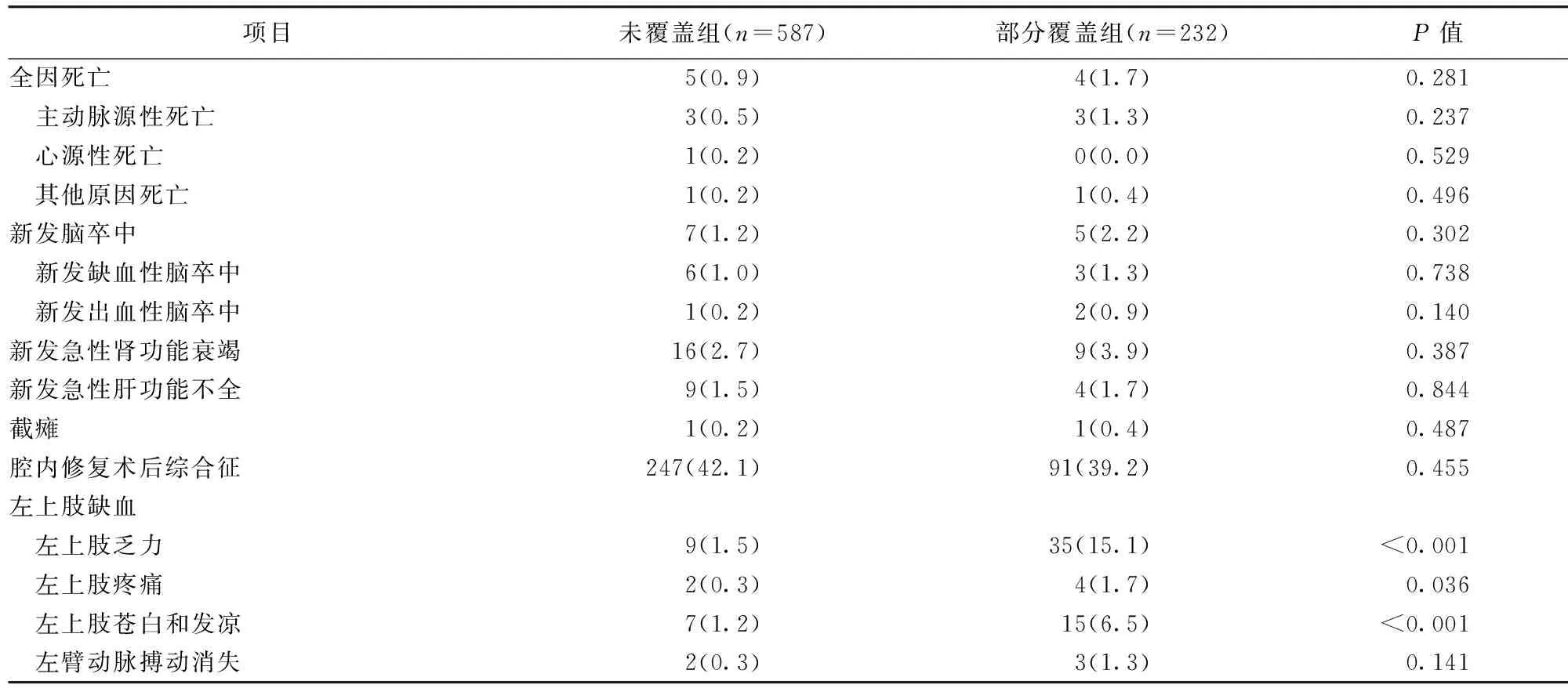

2.2 兩組患者住院期間臨床不良事件發生率比較 住院期間,兩組患者共死亡9例,其中,部分覆蓋組4例,未覆蓋組5例。部分覆蓋組左上肢乏力、左上肢疼痛、左上肢蒼白和發涼的發生率均高于未覆蓋組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者住院期間臨床不良事件發生率比較/例(百分率/%)

2.3 隨訪期間臨床不良事件發生率比較

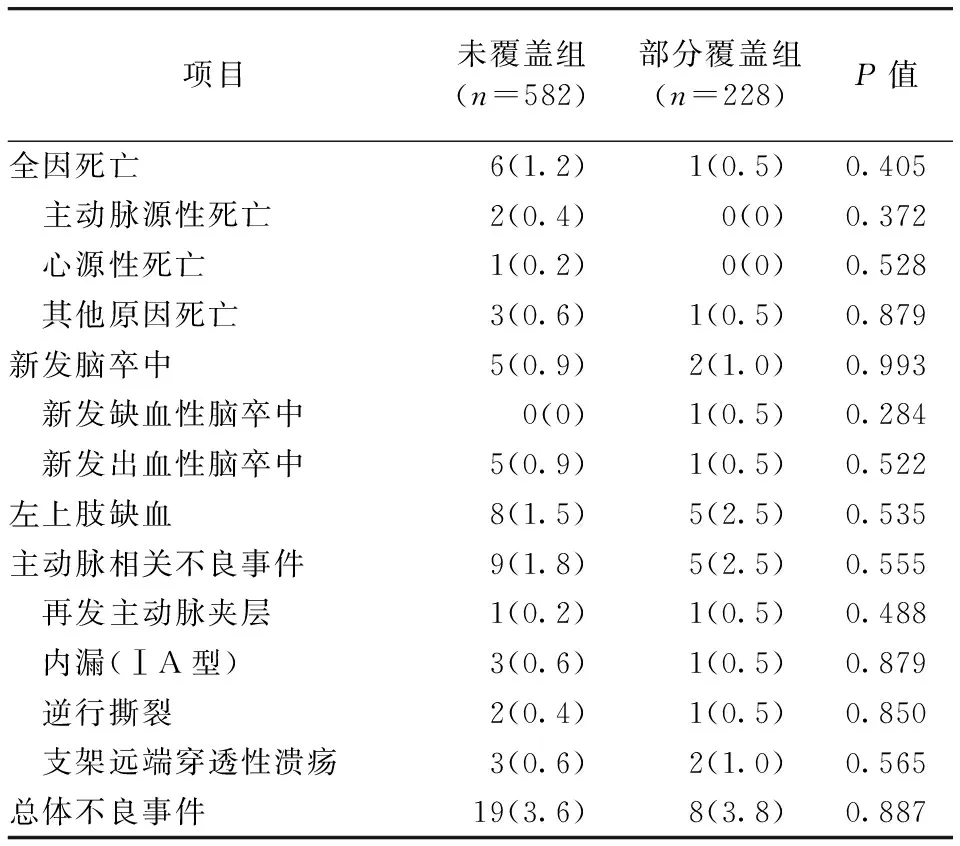

2.3.1 兩組患者30 d(近期)隨訪結果比較 部分覆蓋組212例完成隨訪,隨訪率為92.98%(212/228);未覆蓋組534例完成隨訪,隨訪率為91.75%(534/582)。兩組共死亡7例:部分覆蓋組1例,為其他原因死亡;未覆蓋組6例,其中,主動脈源性死亡2例,心源性死亡1例,其他原因死亡3例。兩組患者全因死亡、新發腦卒中、左上肢缺血、主動脈相關不良事件等臨床不良事件發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者30 d隨訪結果比較/例(百分率/%)

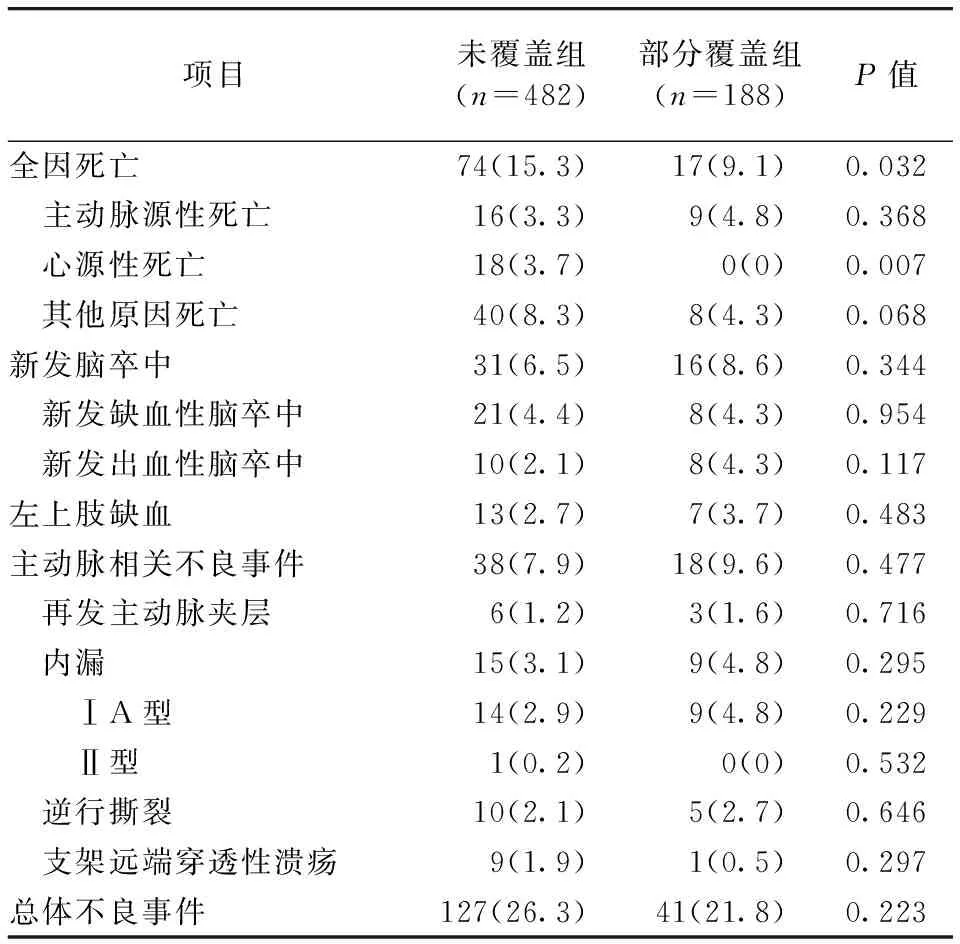

2.3.2 兩組患者1年(遠期)隨訪結果比較 對810例存活出院患者進行隨訪,共隨訪670例(82.72%):部分覆蓋組188例完成隨訪,隨訪率為82.46%(188/228);未覆蓋組482例完成隨訪,隨訪率為82.82%(482/582)。部分覆蓋組全因死亡、心源性死亡的發生率低于未覆蓋組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者新發腦卒中、左上肢缺血、主動脈相關不良事件等臨床不良事件發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組患者1年隨訪結果比較/例(百分率/%)

3 討論

為了有一個充分的近端錨定區,急性TBAD患者在TEVAR中常需要封閉左鎖骨下動脈開口,這會影響左上肢及左椎動脈血流,出現一系列臨床表現:(1)左上肢缺血表現,如左上肢麻木、發涼、疼痛、乏力、脈搏搏動減弱或消失等;(2)大腦后循環缺血表現,如頭暈、眩暈、頭痛、視物障礙、言語不利、肢體麻木或無力等[7];(3)部分覆蓋左鎖骨下動脈開口的患者出現不同程度的左鎖骨下動脈盜血綜合征[8-9],甚至出現一些嚴重并發癥,如明顯的腦卒中[9-11]。

國外一項Meta分析表明,主動脈夾層行TEVAR封堵左鎖骨下動脈患者上肢缺血的發生率為6%,椎基底動脈缺血的發生率為5%,前循環腦卒中的發生率為3%,病死率為2%[12]。因此,很多學者認為,在TEVAR時,應盡量保留左鎖骨下動脈,或者在實施TEVAR之前重建左鎖骨下動脈,以減少相關并發癥[13]。美國血管外科學會發布的指南推薦,當需要封堵左鎖骨下動脈時,建議進行左鎖骨下動脈血運重建[14]。左鎖骨下動脈血運重建有多種方法,如雜交手術、體外開窗技術、原位開窗技術、煙囪技術、分支型支架及封堵器等,均有各自的優缺點[15]。與單純TEVAR比較,臨床常用的雜交手術耗時長、創傷大,存在移植物及切口感染、夾層逆行撕裂、吻合口漏等風險,甚至會形成假性動脈瘤[16-17]。煙囪技術由于煙囪支架與主體支架之間存在縫隙,內漏發生率較高[18-19],而且出現內漏后難以再次干預處理。分支型支架受主支支架壓縮易出現反折、閉塞,增加腦卒中風險。本研究結果表明,在把握適應證的前提下,部分覆蓋組在住院期間、近期及遠期隨訪中,新發腦卒中及截癱的發生率與未覆蓋組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

本研究中,部分覆蓋組左上肢乏力、左上肢疼痛、左上肢蒼白和發涼的發生率均高于未覆蓋組,差異有統計學意義(P<0.05)。針對這類患者,臨床醫師術后相對提升患者血壓(收縮壓維持在120~130 mmHg之間),同時給予適當抗血小板聚集藥物治療后,患者左上肢缺血癥狀逐漸好轉,未造成肢體缺血性壞死等嚴重不可逆性損害,未影響生活質量。在30 d及1年的隨訪期間,部分覆蓋組左上肢缺血、新發腦卒中的發生率與未覆蓋組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。分析其原因,可能是Willis環的生理特點改善了左側大腦及左上肢血供。在正常情況下,Willis環兩側的血液不相混合,當特殊情況時,通過Willis環調節,血液重新分配和代償,可維持整個大腦的血供。也就是說,如果左椎動脈不是優勢動脈,術中支架覆蓋到左鎖骨下動脈開口對于左上肢及大腦后循環的血供相對來說是安全的[20]。因此,術前患者應接受腦血管CTA檢查,明確Willis環是否完整、是否存在解剖變異或損害,如患者存在上述問題,則避免覆蓋左鎖骨下動脈開口。在術前,醫師應嚴格把握部分覆蓋左鎖骨下動脈適應證,即患者為右優勢或均衡型椎動脈,同時Willis環正常、無變異。本研究中,部分覆蓋組患者因錨定區不足,部分覆蓋左鎖骨下動脈開口,在術后、近期及遠期隨訪期間,主動脈源性死亡、主動脈相關不良事件及總體不良事件的發生率與未覆蓋組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。這提示,在TEVAR中,部分覆蓋左鎖骨下動脈是安全有效的,這與既往研究[21]結果一致。本研究結果顯示,部分覆蓋組全因死亡、心源性死亡的發生率低于未覆蓋組,差異有統計學意義(P<0.05)。分析其原因可能是:(1)未覆蓋組患者總體年齡偏大,患心血管疾病概率增加,導致心源性死亡率相應增加。(2)未覆蓋組D-二聚體水平較高,增加了發生死亡的風險。有研究表明,D-二聚體≥5.67 μg/ml與急性主動脈夾層住院死亡獨立相關[22]。

綜上所述,在嚴格把握適應證的前提下,急性TBAD患者行TEVAR部分覆蓋左鎖骨下動脈開口而不進行左鎖骨下動脈血運重建,未明顯增加新發腦卒中、截癱等并發癥的發生風險,方法安全有效。