非ST段抬高型急性冠狀動脈綜合征患者介入術后血小板計數與長期臨床預后相關性分析

周 鶴, 劉彬彬, 裘淼涵, 那 堃, 李 毅, 韓雅玲

1.遼寧中醫藥大學,遼寧 沈陽 110032;2.北部戰區總醫院 心血管內科,遼寧 沈陽 110016;3.沈陽市第七人民醫院 心血管內科,遼寧 沈陽 110003

非ST段抬高型急性冠狀動脈綜合征(non-ST-elevation acute coronary syndromes,NSTE-ACS)是一種常見的危及生命健康的心血管疾病,大多數NSTE-ACS患者經皮冠狀動脈介入術(percutaneous coronary intervention,PCI)治療后可恢復有效血流再灌注,改善心肌缺血,緩解臨床癥狀[1-2]。然而,該類患者PCI術后仍存在較高的心血管風險[1]。目前,臨床對NSTE-ACS的診斷、風險分層及治療方法與指南仍具有一定差異。血小板(platelet,PLT)是一類小的盤狀無核細胞,由骨髓造血的巨核細胞產生,存在于血液循環中,在止血、傷口愈合、炎癥反應、血栓形成及器官移植排斥等生理和病理過程中有著重要作用。已有研究報道,PLT與機體炎癥、血栓形成有著密切的關系[3],對冠狀動脈血管病變程度以及預后有很好的預測價值[4-5],在心血管相關疾病的診治中受到了廣泛的關注。為預防血栓事件的發生,住院期臨床醫師通常會給予行PCI治療的NSTE-ACS患者更為充分的抗栓治療,如負荷劑量的阿司匹林、P2Y12受體抑制劑,以及PCI術中應用的肝素、PLT糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受體拮抗劑(glycoprotein Ⅱb/Ⅲa inhibitor,GPI)等[6]。有研究表明,有3%~13%的患者由于圍術期應用P2Y12受體抑制劑、肝素、GPI等抗栓藥物,造成PLT計數的降低,甚至發生獲得性PLT減少癥[5,7]。有研究報道,PLT降低與患者的靜、動脈血栓形成及死亡事件相關[6]。然而,也有研究報道,急性冠狀動脈綜合征住院期PLT水平增加與患者出院后50個月的全因死亡風險相關[8]。目前,不同PLT水平與NSTE-ACS患者預后的相關性仍存在較多爭議。本研究旨在探討不同PLT水平與NSTE-ACS患者預后的相關性,以期為臨床工作中基于PLT水平的診療和風險評價提供循證證據。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析2017年1—12月于北部戰區總醫院心血管內科住院診斷為非ST段抬高性心肌梗死(non-st elevation myocardial infarction,NSTEMI)和不穩定型心絞痛并接受PCI治療的5 067例患者的臨床資料。排除標準:PLT數據記錄缺失者;合并血液系統疾病者。根據術后PLT計數水平三分位,將患者分為PLT低值組(T1組,PLT<203×109個/L,n=1 684),PLT中值組(T2組,203×109個/L≤PLT<249×109個/L,n=1 666),以及PLT高值組(T3組,PLT≥249×109個/L,n=1 717)。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 研究方法及研究終點 分析患者的臨床基線資料、實驗室檢查、PCI相關資料及隨訪資料,排除不完整或不合理的數據資料。術后PLT計數水平取自患者PCI術后次日血常規,使用希森美康Sysmex XT-2000T全自動血液分析儀,采用電阻抗法獲得PLT計數。對所有入選患者進行出院后1年電話隨訪。本研究的主要終點為患者出院后1年的全因死亡。次要終點為患者出院后1年的缺血事件,包括心源性死亡、心肌梗死和/或缺血性卒中。

2 結果

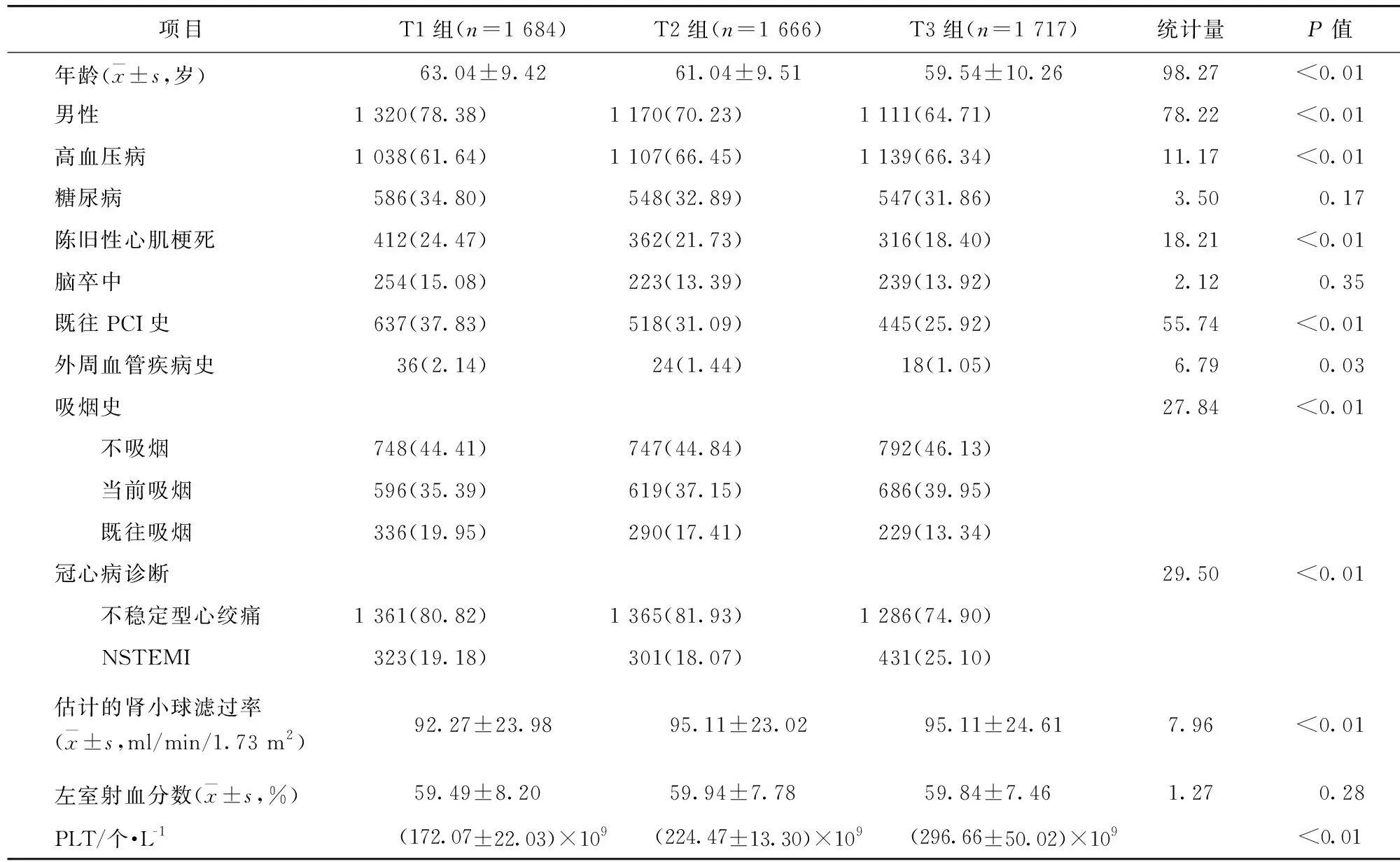

2.1 各組患者的臨床基線資料比較 3組患者在年齡、性別、吸煙、合并高血壓、陳舊性心肌梗死、外周血管疾病、既往PCI病史、估計的腎小球濾過率及冠心病診斷方面比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 各組患者臨床基線資料比較/例(百分率/%)

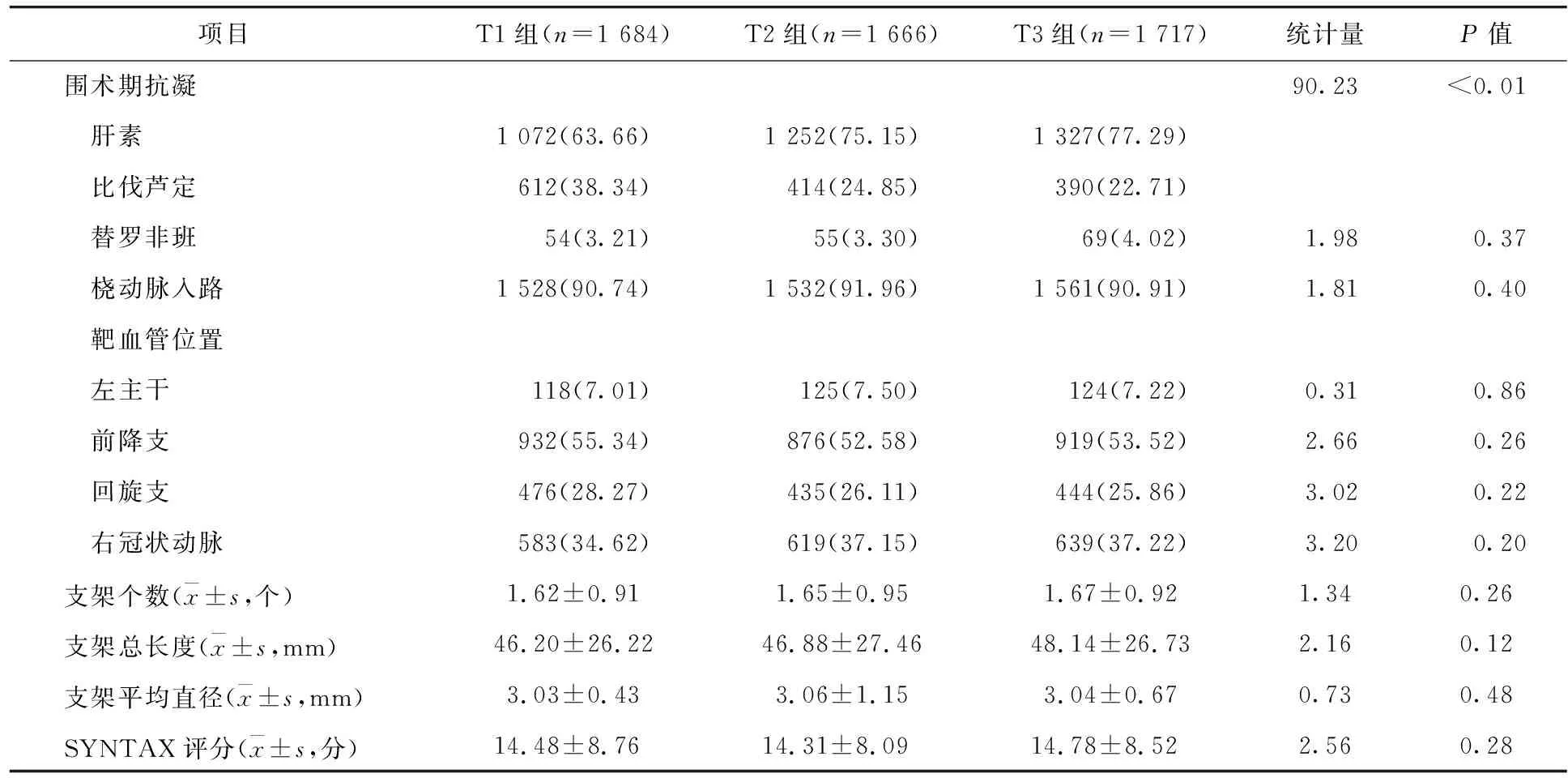

2.2 各組患者的冠狀動脈造影及PCI資料比較 3組患者在介入血管入路、靶血管位置、支架長度與個數、支架平均直徑、SYNTAX評分、術中應用替羅非班方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。3組術中肝素及比伐蘆定的使用率比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 3組患者冠狀動脈造影及PCI圍術期資料比較/例(百分率/%)

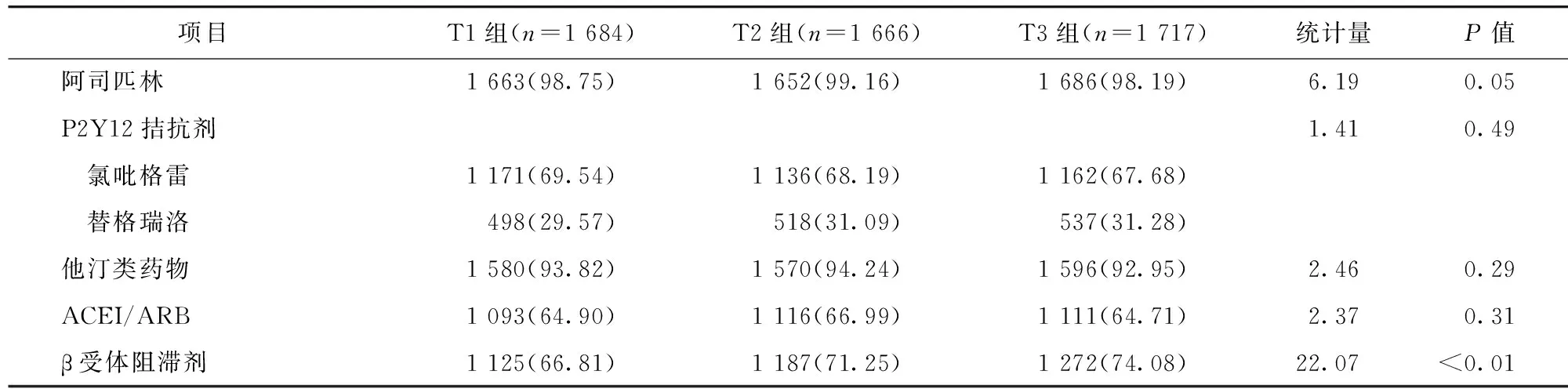

2.3 各組患者的出院應用藥物情況比較 3組在出院時應用β受體阻滯劑的患者比例比較,差異有統計學意義(P<0.05)。3組應用阿司匹林、P2Y12拮抗劑、他汀類藥物、血管緊張素轉換酶抑制劑(angiotensin-converting enzyme inhibitors,ACEI)/血管緊張素受體拮抗劑(angiotensin receptor blockers,ARB)類藥物的患者比例比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 3組患者出院應用藥物情況比較/例(百分率/%)

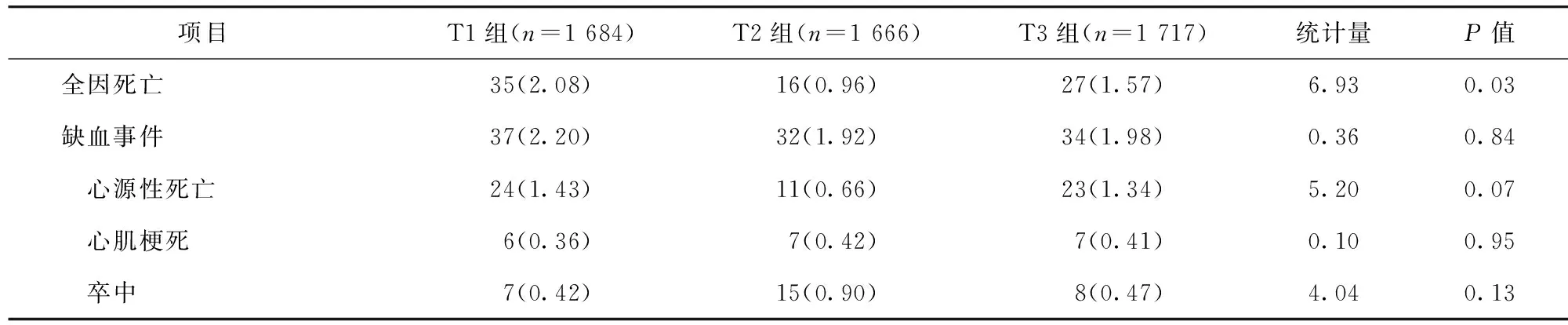

2.4 各組患者的終點事件比較 3組患者全因死亡發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05)。3組患者的缺血事件,以及心源性死亡、心肌梗死和卒中發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 3組患者終點事件比較/例(百分率/%)

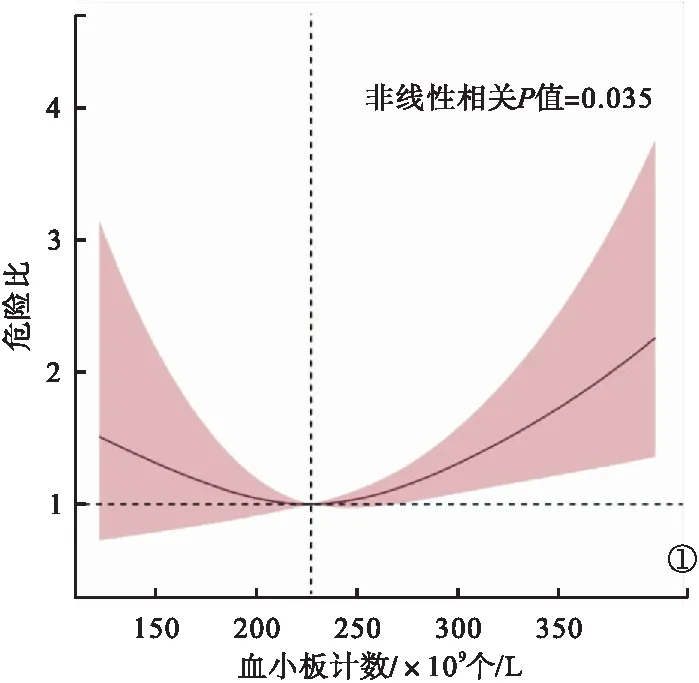

2.5 PCI術后PLT水平與全因死亡相關性分析 在校正了年齡、性別、高血壓、既往心肌梗死、既往PCI、外周血管疾病、吸煙史、冠心病診斷、eGFR、圍術期比伐蘆定,以及出院阿司匹林、β受體阻滯劑使用情況后,PCI術后PLT計數水平與全因死亡呈U型曲線關系,具有顯著的非線性相關性(P<0.05)。以PCI術后PLT計數水平229×109個/L為參考,隨著PLT計數水平的升高或降低,患者1年全因死亡發生率呈增加趨勢。見圖1。

圖1 PCI術后PLT水平與全因死亡相關性分析

3 討論

冠心病患者的PLT水平與隨后的心血管不良臨床結局發生風險具有較強的相關性[9-10]。這主要是由于PLT功能與機體炎癥、血栓形成等病理生理過程有著密切的關系[11]。PLT在動脈粥樣硬化的發生、發展過程中起至關重要的作用,病理過程包括PLT粘附于受損的內皮細胞,并釋放炎癥以及趨化因子,激活白細胞,導致動脈粥樣硬化血栓事件[12-13]。有研究報道,PLT計數與冠心病患者冠狀動脈血管嚴重程度呈顯著正相關,并與動脈粥樣硬化斑塊不穩定性密切相關[14]。PCI是NSTE-ACS患者血運重建的主要治療策略,具有改善預后的優點,但是,在PCI之后的一段時間內,因支架貼壁不良、血管內皮受損、高凝狀態等原因,會導致PLT反應出現異常,造成局部PLT血栓異常,可能引發患者PCI術后發生不良心血管事件[15-17]。本研究探討了PLT計數與行PCI的NSTE-ACS患者出院1年臨床事件的關系,限制性立方樣條圖結果顯示,PLT水平與NSTE-ACS患者PCI術后1年全因死亡風險呈U型曲線關系,以PLT 229×109個/L為參考值,無論PLT計數升高或降低,患者1年內全因死亡的風險均表現為上升趨勢。Tsai等[18]研究發現,在老年人群中,PLT計數與全因死亡風險呈U型關系,此外,PLT減少癥與出血性心血管死亡相關,而PLT增多與血栓事件導致的心血管死亡風險增加有關,本研究結果與之相符。

本研究存在一定的局限性:首先,本研究是回顧性研究,未分析抗PLT藥物對患者臨床預后的影響,且未進行PLT功能檢測,并無法避免潛在混雜因素;但是,本研究對NSTE-ACS患者住院期間嚴格按照指南進行診療,并按照指南建議對患者進行出院用藥指導,因此,可以在一定程度上反映真實世界的NSTE-ACS患者的診療情況。其次,藥物導致獲得性PLT減少癥的發生時間可持續至藥物使用后1~2周,而本研究采集PLT的時間為患者PCI術后次日,這可能會高估某些患者術后PLT的最低水平。

綜上所述,NSTE-ACS患者PCI術后PLT水平與全因死亡發生率呈非線性相關,適中的血小板水平與患者較好的預后相關,可被用于NSTE-ACS患者的危險分層和預后評估的指標。但如何為該人群選擇PLT的具體界值,仍有待進一步研究。