景麗莉的花鳥精神

◆聶雄前( 廣東 深圳 )

一

1988 年 6 月,我分配到湖南省文聯文藝理論研究室,參與《理論與創作》雜志的初創工作,省文聯主席周健明兼任主編,做了兩期雜志,他對雜志的內容很滿意,但對前兩期的封面設計很不滿意,責成我迅速改變封面風格。我初來乍到一籌莫展,幸虧主席想了一夜出了一招,要我趕快找陳白一、鄒傳安等一眾工筆畫家提供圖片做封面,才解決了我的棘手問題。

健明主席憑自己的直覺改變了《理論與創作》的封面風格,竟然獲得交口稱贊,同時將湖湘幾千年的文脈賡續下來。眾所周知,工筆屬于工整細致一類的畫法。自兩宋以降,中國工筆畫已經衰微了六七百年。湖南作為中國最早一幅工筆畫的發源地,也是當代工筆畫大省,為工筆畫在我國的復興立下了頭功。我有幸與工筆畫大師陳白一先生比鄰而居,對工筆畫創作的艱難有了直觀的了解。

陳白一老師從來沒讓我看到過那種一揮而就的瀟灑,他用在畫一片葉子上的時間往往超過許多寫意畫家創作一整幅畫的時間。看到陳老師把畫放在院子圍墻邊,左看右看,退后看靠近看,甚至用放大鏡觀察局部細節的認真模樣,我就自然想起“吟安一個字,捻斷數莖須”的苦吟詩人賈島。

如今想來,陳白一和鄒傳安兩位大師工筆苦吟的那段時間,恰好就是湖南工筆畫在全國引起極大關注的第一個階段。由于當時的興趣所致,我對發生在自己身邊的藝術革命毫無知覺,這令我非常遺憾。唯一的收獲是切身感受到了工筆畫家一定需要坐得冷板凳,一定要有“扎硬寨,打呆仗”那種堅忍不拔的精神。我想,湖南工筆畫在當代中國美術界的地位,一定與湖南人的性格有關。

二

這本畫冊的主人景麗莉祖籍遼寧,出生在湖南株洲市,1981年考入長沙理工大學設計學院(原湖南省輕工業高等專科學校工藝繪畫專業)。大學二年級的工筆花鳥畫作業《小花》入選“湖南—北京中國工筆畫聯展”,次年參加湖南省美術家協會在南岳衡山舉辦的重點作品創作班再次脫穎而出,獲湖南省文藝創作二等獎,并成為《湘江文學》的封面。在評獎的過程中有一則佳話,陳白一先生特意走近鄒傳安先生,指著《小花》說,我要投此一票。不想鄒傳安先生笑嘻嘻地說,我的票早已投出。兩位大師靈犀相通的投票,成就了景麗莉一生的志業。而鄒傳安先生惺惺相惜的指導,開啟了他和景麗莉長達四十年的師生情誼。

大學畢業后,景麗莉回到株洲苧麻紡織印染廠圖案設計室工作,大量的白描寫生為她以后的工筆花鳥畫創作提供了不少的素材,而每年二三次去鄒傳安先生家學習技法,筑牢了景麗莉的工筆畫基本功。1988年景麗莉應該是陪著夫君義無反顧奔向改革開放的深圳經濟特區,也就在這一年,我認識了鄒傳安先生。1992年我來到深圳,鄒傳安先生退休后,于1999年遷居深圳。

歲月靜好 國畫 178cmx188cm 景麗莉

湖湘故土總是一個令我們這些游子有感慨良多的話題。在當代中國改革開放四十多年的政治和經濟版圖中,湖南的影響力相比過去肯定是小了些。想起古代“楚雖三戶,亡秦必楚”的那種舍我其誰的強蠻氣概,想起近代“若道中華國果亡,除非湖南人盡死”的那種令世人側目的地位,許多湖南人都難免失落。但湖南總不至于讓你完全失去希望,在政治、經濟的影響力淡化之后,湖南的工筆畫、文學湘軍和歌唱藝術,湖南的電視制作和智能制造,湖南的文教衛生和文旅開發等,還是能讓人依稀看到使陳獨秀先生嘆為觀止的湖南精神的。鄒傳安先生遷居深圳是湘粵藝術界的一件大事,兩年后,他牽頭組成了一個藝術群體—心源畫會,陳湘波、景麗莉、李漁、李安琪、賀勤等一眾湘籍工筆畫家,追心溯源,如切如磋,如琢如磨,開始在深圳賡續湖湘工筆畫文脈。

三

景麗莉的工筆花鳥畫,初看時似乎只覺其穩妥嚴謹無懈可擊,細加欣賞方愈顯光彩奪目韻致悠遠,完全可以稱為不尚賣弄的大家風范。在她的工筆畫作品中,猶如她的素描、速寫、國畫人物和書法作品一樣,讀者看到的是她為人的溫柔和美麗,是她感情的樸素和真摯,是她對待人生和藝術的投入和虔誠。例如景麗莉1983年第一次獲獎的《小花》,可謂一鳴驚人,她真實地表達和描摹了自然無往而不美的勝景,也真實地以自己的精神表現了自然的精神,使藝術的創作反映自然的創作。那種情感的溫和、那種藝術的韻致,真的有高貴的單純和靜穆的偉大。

毫無疑問,格物是工筆畫創作的前提。格物首先需要恭敬和靜心,才可能窮究事物的道理,在景麗莉纖毫畢現的繪畫中,我們感受到她的靜氣,《曉霞染金湖》中天鵝的閑適和《秋塘漫步》中野鴨的懶散,《云淡風輕》中兩只蝴蝶的低飛、《春風》中八只翠鳥和一只麻雀排排坐的悠閑……畫家以靜觀動,以靜制動,無論是風動還是葉動,畫家心自不動,表達的正是老子在《道德經》中這“萬物并作,吾以觀其復”的理念,是于極靜之根觀一陽初復的太和之象。司空圖說“飲之太和,獨鶴與飛”,想象的大概就是“大音希聲”的寂照之景,這應該是景麗莉當年所要追求的境界。工筆畫題材中的花花草草和蟲魚鳥獸,她幾乎畫了個遍,而且,按照鄒傳安老師的要求堅決落實“形肖、神完、格高、意遠”的八字方針,同是花,牡丹有牡丹的神,芙蓉有芙蓉的神,荷花有荷花的神,菊花有菊花的神;同是鳥,天鵝有天鵝的神,翠鳥有翠鳥的神,鴛鴦有鴛鴦的神,野鴨有野鴨的神。甚至頑石,潭中卵石與案上湖石其神不一;同是蓮花,夏日與秋日其神兩樣,清晨與黃昏其貌有別。形肖建立在凝神觀注之上,畫家須心細如發;而神完則建立在生命移情之上,畫家須用生命灌注對象,如莊周夢蝶,栩栩然蝶也,不知是莊周夢蝶還是蝶夢莊周。這種物我兩忘、物我為一的精神狀態,就是生命移情,非如此,則不能奪造物之神。景麗莉在鄒傳安老師的熏陶下,視工筆花鳥畫為生命,不僅將自己的作品深入自然、感受自然、融入自然,而且將花鳥的自然之美、社會的倫理之美、藝術的筆墨之美轉化為相互輝映的藝術。

在我國的傳統文化中,蓮花一直比德君子,戰國末期偉大的愛國詩人屈原在《楚辭》中借蓮花抒發他的遠大理想和“舉世皆濁我獨清”的芳潔之志,“制芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳”“采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末”,開創了蓮花人格意向的先河。而宋代理學宗師周敦頤則在其曠世名篇《愛蓮說》中,以理觀蓮,將君子的特質賦形于蓮花,使蓮花超越了其他“水陸草木之花”,成為“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的君子之花,自此,“君子蓮”就成為士大夫完美德行的象征之物。

在湖南人的眼里,兩千年之前的屈原,一千年前的周敦頤和現在的景麗莉一直蓮荷不分,看到的都是蓮荷君子之道有四:出淤泥而不染,一也;濯清漣而不妖,二也;中通外直,不蔓不枝,三也;香遠益清,亭亭凈植,可遠觀而不可褻玩,四也。蓮花在中國畫里是一個特殊的題材,中國四大名花中的牡丹,被公認為富貴的象征,而夏之荷、秋之菊和冬之梅,都被賦予高風亮節、西風不落、堅韌不拔、艱苦奮斗、淡泊名利、正道直行的品格,砥礪底層知識分子沖破圈層,逆襲上位。

上述的各種花,景麗莉都畫過,而且都是高水平的創作,但畫家卻淡化了君子比德的傾向,完全恢復了各種花的自然性。自然無往而不美,因為自然處處奔涌著生生不息的活力;藝術無往而不美,因為藝術家能夠以自己的精神表現自然的精神,使藝術的創作反映自然的創作。無數牡丹畫家之所以離不開綠葉紅花的“之”字形構圖,擺脫不了嬌艷富貴的低俗摹寫,關鍵在于他們對牡丹的生命活力沒有深入了解,更沒有將人類的創造精神灌注到牡丹的生命狀態之中。景麗莉的牡丹,是陽光下欣欣向榮的嬌艷,是風霜間不畏嚴寒的清香,是月夜里風姿綽約的曼舞,是雨露中感恩戴德的綻放。把牡丹定格為富貴,是破壞牡丹生命的完整。在這個意義上,景麗莉還原了牡丹的魂,就是還原了牡丹完整的生命,就是展現了自己生命的全部內涵。

景麗莉畫荷的作品不僅豐富,而且多有杰構。她有一個金色的池塘,承載著“風和日麗”的荷花、“聽風”的荷花、“蜻蜓秀舞”的荷花、“碧荷醉夏”的荷花、“寂寞芳魂秋風里”的荷花、“秋塘漫步”的荷花……純然是生命的表白,荷在特定時刻所呈現的特定狀態經畫家定格,即成為人化的自然和靈魂的折射。景麗莉深入到自然之中,就發現某一自然景物、某一花草蟲魚,都有自己獨特的生命,其縱向的發芽長葉開花凋謝的生命軌跡,和橫向的對風霜雨雪、日月山河的承負和感受,是變化無窮意味無盡的。

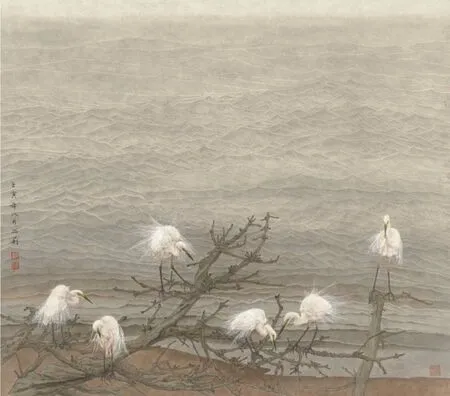

秋明白鷺棲深灣 國畫 84cmx93cm 景麗莉

四

景麗莉是女兒,是妻子,是兒媳,是母親,也是打工人—但首先,是她自己。

在她所有的身份中,她最最鐘情的,就是她的畫家身份。從上世紀八十年代初開始,她對風景的迷戀對寫生的執著,都完全契合她原初靈魂的渴望。上大學時的每一個寒假和暑假,她一趟又一趟坐長途公共汽車到兩百公里以外的新化,去鄒傳安老師家練基本功;工作之后的每一年,她定期將自己幼稚的作品寄給鄒老師批改,春節期間一定去新化接受恩師耳提面命的教誨。遷居深圳十來年間,景麗莉每一年都會擠出時間看望恩師,求知若渴的模樣依然,但她的創作已然破繭成蝶。可以肯定地說,新千年前后的這個階段,景麗莉的作品開始清新脫俗,充滿靈魂的回響,那種生命意識的高揚,猶如熱氣蒸騰的金色荷塘;那種風景畫面的寫意,猶如“蓮葉何田田”的豐美。對中國水墨畫境的感悟和對工筆畫以形傳神、筆工而意寫的深研,肯定讓她艱辛備嘗。但她一步一步地走,一天一天地堅持,一筆一筆地勾勒和涂抹,把自己對靈魂在遠方在旅途朦朧而清晰的感情,用渾厚華滋的畫面呈現在我們面前她準確的色調、優美的筆觸和成熟的構圖,尤其是生命意識的灌注,使異鄉的風景成了她的故鄉。這個故鄉不是哪個人送給她的,而是她以畫家身份追求來的,然后,它成了她的世界,現在她就生活在這里:一切發生的事情都發生在這里,一切消逝的東西都消逝在這里。也有永不消逝的東西,于是她就畫金色荷塘,畫竹林戲螳,畫空谷幽蘭,畫歲月靜好,畫柿柿如意……

景麗莉是女兒,是妻子,是兒媳,是母親,也是打工人。但她的女兒已經大了,她的父母開始頤養天年,她的老公已經拼搏出一片天地,而景麗莉呢?她終于作為一個畫家自由地生活在這個世界上,她不是為生活而成為畫家,而是為自由而成為畫家。她也并沒有將自己活成一個傳奇的雄心,而是活成一個自由自在、精彩絕倫的自己。她就是不想重復生命,“重復”在她眼里,完全等于浪費。她要做一個不斷創造自己的女人,一個行走于世界各地的女人。

于是,自由,金子般的自由,讓畫家景麗莉成為精神上和行動上的巨人,就像九曲回環的黃河水需要流經陡峭的懸崖才能成為壯觀的瀑布,景麗莉的創作終于有了嶄新的生命和嶄新的面貌,《新生》系列、《鳥鳴澗》系列、《春天里》系列和《冬日》系列是如此精彩,足以給當代工筆畫藝術以巨大震憾。

以“新生”為主題,覆蓋其他三個系列的創作,讓景麗莉的生命豐盈且豁然開朗起來,真正達到“山重水復疑無路,柳暗花明又一村”的境界。白鶴媽媽喂養白鶴寶寶的母愛,是天地間最溫馨的圖景,冬日光禿禿的樹枝所托起的鳥巢,春天里雜花生樹群鶯亂飛的鳥巢,鳥鳴澗密密麻麻的灌木叢、鳥窩和樹枝上三五成群毛茸茸的翠鳥,站在太湖石上的雛鷹,狗尾巴草上的紅蜻蜓……都是“野火燒不盡,春風吹又生”的嶄新生命,像秋葉托不住的金蘋果呱呱墜地。

花開是無聲的,無論是綻放還是凋謝。但景麗莉的畫是有聲的,不是因為枝上有鳥啼,花間有蟲鳴,而是畫面的情緒。這情緒熱烈歡喜,畫家先在心里有感動有母愛,似有一只手在心底撥動了琴弦,旋律如水從心泉汩汩流瀉。于是,她的畫筆就像弓弦,按著那旋律的高低起伏和節奏的快慢疾徐,歡快愉悅地在畫紙上彈奏開來。于是,我們就仿佛聽到有南風從鳥鳴澗穿過,春夏秋冬,寒來暑往,生生不息,那些濃妝淡抹的花和鳥,隨花而舞,無數的淺吟低唱,匯合成宇宙間的天籟和聲。

中華民族本來是一個與自然的關系相對親和的民族。從上古的《擊壤歌》《南風歌》,到《詩經》《楚辭》、唐詩宋詞,不管人的勞動如何異化,但自然意識的存在一直是中國文化抒情傳統形成的基礎。矯首云天,俯覽川原,時而星垂野闊;月涌江流,鬼嘯猿啼,時而魚出燕斜。中國文人畫家既可“穿花尋路,直入白云深處”,把人間托給自然,也可“兩山排闥送青來”,把自然邀向人間,顯示著一種與自然極為和諧的關系。畫家景麗莉屹立在時間的風中,以內心的溫柔,直面農業社會向工業社會的過渡。高樓大廈代替高山大河,大街小巷代替阡陌小路,電燈泡代替螢火蟲,客觀自然在中華文化中逐漸撤退。幾千年歷史積淀的自給自足的自然經濟,在幾十年間被大工業經濟沖擊得支離破碎,帶來了極為嚴重的文化心理失范。想一想,畫家景麗莉要有多么強大的內心,才能在深圳這個完完全全“新生”的城市,創造如此偉大的“新生”系列。這是一個優秀的畫家與一個偉大的城市的同頻共振!

只有“具有人的本質的全部豐富性的人”,才能做到這樣。

只有“具有深刻的感受力的豐富的全面的人”,才能做到這樣。