中國-中亞的“激蕩30年”

文龍杰

五月榴花照眼明,絲綢之路風韻點亮了夏日的古都西安。5月18日至19日,中國—中亞峰會在這里舉行。

如果了解中國對外交流史,當中亞五國總統專機陸續掠過西安上空,或能感覺到,機翼摩擦空氣的爽利呼嘯,與古絲綢之路上的駝鈴悠揚,形成了今古呼應,現實與歷史彼此鑲嵌在了一起。

年輕的鄰居

中亞地區位于歐亞大陸的中部,是東來西往、南上北下的通衢,總面積約400萬平方千米,人口近7800萬。中國與中亞國家的當代外交關系始于中亞五國獨立。

1991年12月26日,蘇聯最高蘇維埃共和國院舉行最后一次會議,宣布蘇聯停止存在,蘇聯正式解體。盡管曾為挽救蘇聯奔走呼號,但中亞國家最終也選擇順應歷史大勢,宣布獨立。12月27日,中國迅即宣布承認中亞五國獨立,成為世界上最早承認中亞五國獨立地位的國家之一,并于次年1月先后與烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和土庫曼斯坦建立大使級外交關系,自此拉開與當代中亞國家關系的序幕。

中亞國家甫獲獨立,面臨著建國與建制的雙重任務。對于草創時期的中亞國家而言,獲得世界大國的承認與支持十分重要。在此背景下,又加之與中國地理毗鄰,中亞國家十分重視發展對華關系。1992年3月,應時任中國國家主席楊尚昆邀請,烏茲別克斯坦首任總統卡里莫夫在建交兩個月后,成功對中國進行首次國事訪問,表明了塔什干和北京建立友好關系的愿望,并簽署了15份關于中烏伙伴關系的重要文件。

卡里莫夫成為首位受邀訪華的中亞國家元首并非偶然。一方面,烏茲別克斯坦是內陸國,與中國不接壤,不存在未解決的邊界問題等“歷史包袱”;另一方面,烏茲別克斯坦是中亞傳統大國,人口為中亞五國之最,約占中亞人口的一半,其外交政策可在相當程度上代表和影響中亞地區的“風向”。

此后,1992年5月,時任吉爾吉斯斯坦總統阿卡耶夫對華進行正式訪問。1993年3月,塔吉克斯坦國家元首、時任最高蘇維埃主席拉赫莫諾夫(后更名拉赫蒙)正式訪華。1993年10月,時任哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫也對中國進行首次正式友好訪問。

但總體而言,當時中國與中亞國家這些“年輕的鄰居”彼此尚缺乏了解。此前作為蘇聯的地方一級,這些中亞國家甚少獨立外交實踐,又受中蘇對抗影響對華存在認知偏差。納扎爾巴耶夫在《站在21世紀的門檻上》一書中憶及其首次訪華時就感慨,這次訪問使他“從中蘇對抗時期的定式思維中走出來,發現整個中國已經進入改革的大潮”。

從中國角度而言,為國內經濟建設營造良好外部發展環境是外交上的重要考量。具體到西北方向,中國需謹慎應對蘇聯解體給歐亞地區帶來的地緣政治巨變,防止阿富汗內戰、塔吉克斯坦內戰、“三股勢力”、毒品和武器走私等安全威脅對我國西北穩定與發展造成消極影響,尤其要穩妥解決好與鄰國的邊境問題。原中蘇西部邊界,已分別成為中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦及塔吉克斯坦四國的邊界。

1994年4月,時任中國國務院總理李鵬對烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯坦、哈薩克斯坦等中亞四國進行了訪問。其間,中方與哈薩克斯坦簽署了中哈國界協定,確定了除雙方未協商一致的兩塊爭議地區以外的中哈邊界線走向,同意繼續談判解決尚未達成一致地區的邊界線走向問題。

中國與中亞國家關系在打開局面后發展迅速。1994年10月,卡里莫夫第二次訪華,兩國締結了領事協定,為兩國公民互訪奠定基礎。1995年9月,納扎爾巴耶夫訪華,雙方就進一步發展和深化兩國友好關系簽署了聯合聲明。1996年7月,時任中國國家主席江澤民對烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦三國進行國事訪問。其間,中吉雙方簽署了聯合聲明及中吉國界協定等5個文件,確定了除一塊爭議地區以外的中吉邊界線走向。

值得一提的是,中、哈、 吉、 俄、 塔五國元首1996年4 月在莫斯科簽署了五國《關于在邊境地區相互裁減軍事力量的協定》,又于1997年4月在上海共同簽署了五國《關于在邊境地區加強軍事領域信任的協定》。這兩個多邊協議徹底結束了中蘇對抗時期重兵壓境的狀態,進一步加強了中國與北部、西北部鄰國間的安全信任,曾經的軍事對峙前沿轉變為一個廣闊的安全帶和信任帶。上述多邊談判機制,也成為后來“上海合作組織”的雛形。邊界問題的解決對中國與俄羅斯、與中亞國家的關系發展具有突破性意義。

至此,中國與中亞國家確立了睦鄰友好關系。但與政治、安全領域的“大破大立”相比,經貿合作更多呈現出“萌芽”特點和“民間性”。這主要緣于新獨立的中亞國家尚未搭建起自己的經濟體系,塔吉克斯坦甚至還深陷內戰泥淖,雙邊經貿合作潛力尚處于待挖掘狀態。1992年時,中國與中亞五國的年貿易額為4.59億美元,1996年時為7.76億美元。其間,中亞五國在中國外貿總額中的比重在0.24%~0.31%間徘徊。

盡管規模不大,但中國向中亞國家主要出口日用品、食品和家用電器等,貼近民眾衣食住行,“中國制造”在中亞名氣很響,同時也時常被污名化。一些敏銳的中國商人也抓住了打破隔閡后的“歷史窗口”,前往中亞淘金。當時最讓中國商人“中意”的是在哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖(那時也是首都)北郊的大“巴扎”巴拉霍爾卡。這個市場規模很大,既有汽車等“硬貨”,也有服裝、煙酒、糖果等“輕品”。

能源“壓艙石”

進入20世紀90年代中后期,中國在繼續加強同中亞國家之間政治關系的同時,開始深耕能源和安全合作等方面。

中亞地區油氣資源豐富。哈薩克斯坦擁有豐富的石油和天然氣儲備,是世界主要產油國之一;土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦則是主要的天然氣生產國,前者因擁有名列世界前茅的天然氣儲備而被稱為“站在大氣包上的國家”。此外,里海地區更是因20世紀90年代的能源“新發現”,一度被稱為“第二個波斯灣”,哈薩克斯坦、土庫曼斯坦均是里海沿岸國家。美國前任副總統迪克·切尼在談到里海時曾說:“我想不出什么時候還會有一個地區像里海這樣突然具有了戰略重要性。”美國1997年《國家安全報告》甚至明確將里海地區石油資源列為繼中東和美洲之后的第三大潛在進口來源。

作為“21世紀的能源基地”,中亞與作為能源消費大國的中國具有良好的互補性。隨著經濟高速發展,中國自1993年以來成為石油凈進口國,亟須破解如何擴大進口來源的問題。20世紀90年代中后期,中國明確實施“走出去”戰略,鼓勵中國企業更多更好地利用國外資源和國際市場,到境外合作開發國內短缺資源。而中亞國家也希望通過能源出口促進本國經濟發展,提高社會生活水平,更通過能源出口的多元化獲得能源和經濟上的獨立。

在這股“走出去”的大潮中,中國石油天然氣集團公司(簡稱“中石油”)來到了哈薩克斯坦。以1997年中石油獲得哈薩克斯坦阿克糾賓項目的資產經營管理權為標志,中國與中亞的油氣合作正式啟幕。

當時,國際石油巨頭如雪佛龍、阿莫科、殼牌等公司也都在爭相投資哈薩克斯坦油氣領域。中石油在對哈投資環境進行綜合權衡后,1997年6月購買了當時虧損嚴重的阿克糾賓石油天然氣公司約60%的股份,成立了中方控股的合資公司。8月,中石油又贏得哈薩克斯坦烏津油田私有化項目的國際招標。

能源運輸具有獨特性,其中,管道運輸最能綜合兼顧成本、運量、安全等考量。毫無疑問,地理上的毗鄰為中國與中亞國家的能源合作提供了天然的便利。中哈雙方1997年9月份簽署協議,雙方將聯合鋪設從阿克糾賓油田和烏津油田到中國新疆的全長3000多公里的輸油管道。2003年6月,時任中國國家主席胡錦濤訪哈時簽署了盡快完成此項目的意向協議。2004年9月,中哈原油管道動工建設,這是中國第一條戰略級跨國原油陸路進口管道。中哈原油管道全長2798公里,一期工程和二期工程分別于2006年和2009年實現全線通油,成為中國最重要的跨國輸油管道之一。

與此同時,中國與其他中亞國家繼續進行協商,土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦隨后也加入進來。2009年12月14日,這段西起土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境,穿越烏茲別克斯坦中部和哈薩克斯坦南部的中亞天然氣管道,在土庫曼斯坦阿姆河右岸巴哥德雷合同區第一天然氣處理廠舉行了全線通氣儀式,中、土、哈、烏四國元首共同出席通氣儀式,即中亞天然氣管道A線。2010年10月,與A線并行的B線投產運行;2014年5月,同樣并行的C線投產運行,三線均在新疆霍爾果斯入境,與西氣東輸銜接。

ABC三線將中亞天然氣管道全線輸送能力提升至每年550億立方米,成為連接中國與中亞國家合作的能源大動脈。這既解決了中國的能源需求,同時有效助力了中亞國家經濟增長和能源出口多元化。目前,中國與中亞國家的能源合作不斷擴大外延,已覆蓋油氣勘探開發、管道建設運營、工程技術服務、煉油銷售等諸多領域。例如,2017年由中哈聯合建成的哈南線天然氣管道既解決了哈薩克斯坦由西向東南部供氣的問題,又可向北部地區供氣。2018年9月,由中國石油工程建設有限公司承建的哈薩克斯坦奇姆肯特煉廠在完成現代化改造后,進而成為哈國首家具備生產歐Ⅳ、歐Ⅴ標準成品油的企業工程。互利共贏的能源合作,成為了中國與中亞國家關系的“壓艙石”。

接收中哈原油管道輸入哈薩克斯坦原油的“中國石油管道烏魯木齊輸油氣分公司——阿拉山口輸油站”,距離新疆中哈國境線中方阿拉山口口岸2.5公里處。圖/中新

開創性的上合組織

上海合作組織的成立是中國與中亞國家關系史上的一個重大里程碑。上海合作組織的前身是中、俄、哈、吉、塔關于加強邊境地區信任和裁軍談判進程的“上海五國”會晤機制。2001年1月,烏茲別克斯坦提出作為正式成員加入上海五國。同年6月15日,六國簽署了《上海合作組織成立宣言》和《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》,上海合作組織自此成立。

這表明經歷了近10年的磨合和探索,中國與中亞國家關系已形成較明確的合作輪廓,即在雙邊和多邊框架下加強睦鄰友好關系,維護地區安全與穩定,促進各國共同發展與繁榮。

2003年5月,上海合作組織成員國元首在莫斯科舉行會晤時達成協議,設立秘書處和地區反恐怖機構執行委員會兩個常設機構。2004年1月,在北京建立了上海合作組織秘書處,時任中國駐俄羅斯大使張德廣被任命為該組織首任秘書長;6月,上合組織成員國元首第四次會晤在塔什干舉行,地區反恐怖機構執行委員會正式掛牌。這標志著成立3年的上合組織正式完成創設,進入全面發展時期。

上合組織地區反恐怖機構執行委員會位于烏茲別克斯坦首都塔什干市東北部,是一棟3層樓,占地約1公頃,主體建筑呈U型。主樓正門前矗立著4根高大的圓柱,門上方是反恐機構的牌子。

自上合組織成立之初,安全合作就是各成員國關注的核心議題。設立地區反恐怖機構執行委員會,旨在同成員國和國際組織負責打擊“三股勢力”的有關機構保持工作聯系。當然,隨著地區和國際局勢的發展,上海合作組織與時應勢,合作領域不斷拓展至經濟、能源、交通、人文等領域,并不斷吸收新成員,所秉持的“上海精神”也超出了過去的地理范圍。

上海合作組織是迄今唯一在中國境內成立、以中國城市命名、總部設在中國境內的區域性國際組織。在中國已參加的眾多多邊外交活動中,上合組織是迄今最成功的活動之一。一方面,它在很大程度上改變了中國周邊的地緣政治環境,標志著在最近一百多年的時間里,中國首次在“三北”(東北、華北、西北)方向上處于十分有利的態勢,并在中亞地區開始成為主導性力量之一。另一方面,上海合作組織的成立還標志著中國外交進入了一個新的階段,即從過去被動地加人現存的國際體系,開始轉為主動地參與構建新的地區合作框架,由被動地應對國際和地區局勢,開始轉為有意識地謀劃主導周邊局勢的發展。

不過,2001年的“9·11事件”曾為中國與中亞國家關系發展平添了一段小插曲。“9·11事件”后,美國調整其全球戰略,開始在戰略上重視中亞地區。美國最直接的目的是打通中亞這條通道,成為其在阿富汗反恐的大后方,提供后勤和物資保障。俄羅斯當時出于緩和俄美關系的需要,默許美國的軍事力量進入中亞。“大國平衡戰略”是中亞國家的看家本領,美國的熱情得到了中亞國家的歡迎,何況還得到了莫斯科的加持。在這種情況下,中亞國家獲得了更大的平衡空間,與中國在上合組織框架下進行安全合作之外也擁有了其他選項。

但美國在中亞的軍事存在除保障在阿富汗的反恐行動外,還試圖借機打破中亞地區過去的安全格局,形成對俄羅斯與中國的窺伺與擠壓。這當然觸及俄羅斯的“紅線”。與此同時,美國挾“民主標桿的傲慢”對中亞國家進行民主“改造”,使中亞頻生“顏色革命”之亂,例如吉爾吉斯斯坦2005年的“郁金香革命”、烏茲別克斯坦2005年的“安集延事件”,這對俄羅斯南部、中國西部的安全和穩定形成了威脅。

美國的“小動作”引起中俄兩國警惕,更引發中亞國家的不滿,2005年7月上海合作組織峰會要求西方從烏茲別克斯坦及吉爾吉斯斯坦撤軍。受“安集延事件”影響,烏茲別克斯坦也明確表態不再歡迎任何外國軍事存在,在峰會后直接約見美駐烏大使,要求美軍限期撤出。美國在中亞的這一輪“操作”無果而終,開始改變以往一味追求“民主化”的單邊主義思路,推出以阿富汗為戰略樞紐,推動南亞和中亞區域整合的“大中亞計劃”。此后,又由較“硬”的政治、安全領域轉到較“軟”的經濟、社會領域,時任美國國務卿希拉里于2011年提出了所謂為中亞國家帶來繁榮的“新絲綢之路”計劃。但這一計劃最終擱淺。

2001年6月14日,中國國家主席江澤民與俄羅斯總統普京、哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫、吉爾吉斯斯坦總統阿卡耶夫、塔吉克斯坦總統拉赫莫諾夫(后改名為拉赫蒙)以及烏茲別克斯坦總統卡里莫夫在上海西郊賓館逸興亭舉行“上海合作組織”成員國元首非正式會晤。

共建“一帶一路”的暖風

進入21世紀第二個十年,中國發展與中亞國家關系的大環境發生了巨大改變。2009年,美國提出“重返亞洲”“加大在亞洲的戰略存在”,2011年表示“將把美軍的戰略重心轉向亞洲”,2012 年提出“亞太再平衡”戰略。美國的用意十分明顯,通過所謂“重返”,為維護其全球霸權地位筑起“亞洲堤壩”。

2013年9月、10月,中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間,先后提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的重大倡議。“一帶一路”借用古代絲綢之路的歷史符號,通過共商、共建、共享,積極推進沿線國家發展戰略的相互對接,積極發展與沿線國家的伙伴關系。

中亞國家對“一帶一路”倡議積極響應和支持,還紛紛提出本國的中長期發展戰略,與“一帶一路”開展對接合作。如哈薩克斯坦提出“光明之路”新經濟政策,與中國簽署產能合作的協議;土庫曼斯坦提出“復興絲綢之路”戰略,塔、吉、烏分別提出2030年前國家發展戰略、2040年發展戰略和“新烏茲別克斯坦”2022-2026年發展戰略,都與中國簽署了參與“一帶一路”合作文件。而在此之前,中國著名國際政治學者王緝思曾于2012年10月提出“西進”戰略,當時引發了世界各國特別是美國戰略界注意,將此解讀為中國為應對美國“亞太再平衡”而在戰略方向上的調整。

積極參與到以政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通和民心相通為主要內容的“一帶一路”倡議,給中亞國家帶來了實實在在的好處,這些古絲路上的國家由此“頻抽新枝”。目前,中國是中亞五國最大的貿易和投資伙伴,2022年中國與中亞五國貿易額達到702億美元,創歷史新高,已是建交之初的100倍還多。中國—中亞天然氣管道、中哈原油管道、中吉烏公路、中塔公路等大項目成功建成,途經中亞的中歐貨運班列快速發展。中國與中亞初步形成了覆蓋公路、鐵路、航空、油氣管道的全方位、立體化聯通網絡,既助力中亞各國產業升級、互聯互通和民生改善,也為維護亞歐產業鏈供應鏈通道暢通奠定堅實基礎。

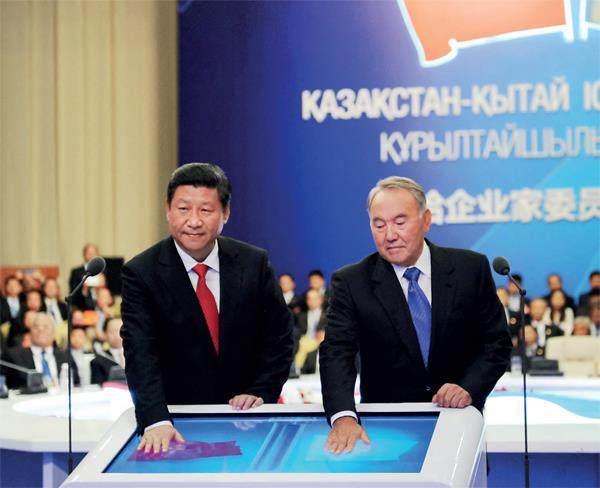

2013年9月7日,中國國家主席習近平在阿斯塔納同哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫共同出席中哈企業家委員會成立大會。

例如,在哈薩克斯坦“光明大道”新經濟政策與“一帶一路”倡議的對接框架下,中哈產能合作不斷結出碩果。得益于此,哈薩克斯坦在許多重要領域或邁出了第一步或創下了新紀錄:鑄出第一塊電解鋁,石油煅燒焦實現自給,全國最大銅礦在建等。

在哈北方城市巴甫洛達爾郊區坐落著該國第一座、也是唯一一座電解鋁廠。該廠的一面紀念墻上,用中俄文列著承建方中國有色金屬建設股份有限公司(中色股份)員工的名字。有色冶金工業是中國的優質產能,擁有多項自主知識產權的先進技術和設備。該項目已達歐盟環保標準,獲得了由中國進出口銀行提供的中方優惠性質貸款融資支持,總投資10億美元,可年產25萬噸電解鋁。哈薩克斯坦歷史上第一塊電解鋁錠即在此澆鑄而成。這解決了哈國工業發展此前因無法制鋁而嚴重受限的難題。

受到哈方重視的還有巴甫洛達爾煅燒焦廠,哈總統和總理曾多次視察。該項目為中色股份的EPC(工程總承包)項目,合同總額約8100萬美元,核心元素全部來自中國。2016年3月,時任哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫接見中方代表的鏡頭出現在了哈國家電視臺的畫面中,他用中文說了句“謝謝”,指出該項目“使哈薩克斯坦不僅無須再從國外進口此類產品,還將獲得出口機會”。

在哈薩克大草原南部,在建的阿克斗卡銅礦是中哈“利益共同體式合作”的典范。“阿克斗卡銅礦是哈薩克斯坦最大銅礦,也是世界級大型露天開采銅礦,大概排在世界第三、第四之間。”該項目負責人陳正海透露,該項目完成后將極大提高哈在國際上的行業地位。

哈國家治理科學院國民經濟學院院長維利烏爾·阿烏肯分析稱,經濟合作已成為當前哈中合作中最迫切的領域,“對于包括哈薩克斯坦在內的中亞國家而言,參與‘絲綢之路經濟帶建設是促進本國經濟發展的一個巨大機會,應當把握住。”

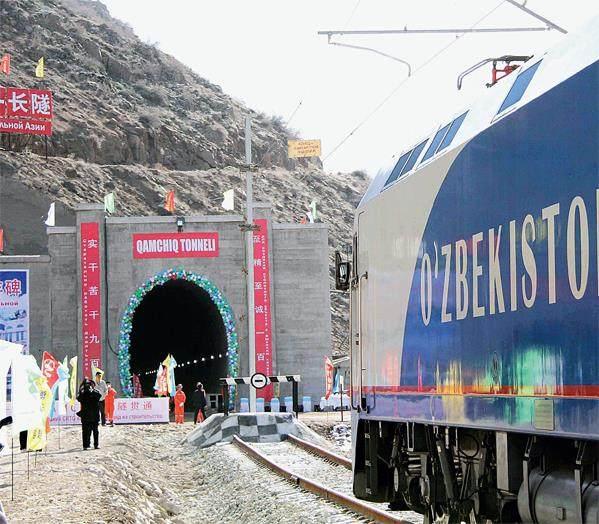

2016年6月22日,中烏兩國元首在烏茲別克斯坦首都塔什干共同出席“安格連-帕普”鐵路隧道通車視頻連線活動。該工程是中烏共建“一帶一路”的重大成果,不但改善了烏方的基礎設施建設,造福當地人民,也是中烏兩國人民友誼與合作的新紐帶。

當天下午5時35分許,在兩國元首的見證下,一列火車穿過“安格連-帕普”鐵路甘姆奇克隧道駛出。甘姆奇克隧道全長19.2公里,開挖總長度達47公里,是中亞地區最長的隧道。該隧道是“安格連-帕普”鐵路工程的核心和最大難點,其建設關系到整個工程的進度。

“安格連-帕普”電氣化鐵路連通費爾干納盆地與塔什干。此前,費爾干納盆地沒有直通塔什干的鐵路,公路路況較差且受氣候影響,當地居民通常只能繞經鄰國乘火車前往塔什干。費爾干納盆地面積近2萬平方公里,物產豐饒,人口1000萬左右,約占烏茲別克斯坦全國人口的1/3。考慮到當地民眾生活出行與經濟發展,烏政府十分重視盆地與外界的連通問題,2013年將該鐵路線建設列入日程,被稱為“總統一號工程”。

事實上,烏政府早在國家獨立之初就將鐵路修建列入日程,但由于技術制約、建設資金短缺等問題一直未能落實。在長時間的多方比選后,項目業主烏茲別克斯坦國家鐵路公司2013年7月與中鐵隧道集團簽訂了總造價約4.55億美元的設計施工采購總承包合同,并于當年9月開工建設。

時任中國駐烏茲別克斯坦大使孫立杰介紹說,甘姆奇克隧道不僅是中烏非資源領域的最大合作項目,也是中國優質產能走進烏茲別克斯坦的成功范例。作為中烏共建絲綢之路經濟帶的早期成果,隨著隧道建設的不斷推進,兩國交通基礎設施領域合作也在不斷發展。

當初不乏歐美企業競爭該項目,但均止步于建設該隧道的技術難題面前。中鐵隧道集團項目施工經理肖辰裕告訴《中國新聞周刊》,在開挖的幾十公里隧道中,總共需要經過7個不同的地質斷層,進行山體爆破時,經常發生巖石爆裂彈射(巖爆)的現象,建設難度比他以往經手的任何一個項目都要大。“中國技術攻克了世界級難題。”肖辰裕說。

中國與中亞國家在“一帶一路”框架下的合作為當地民眾帶來了實實在在的好處。從烏茲別克斯坦首都塔什干出城向南約50公里,就到了“塔什干海”。此“海”實為修建于1963年的圖雅布古茲水庫,早先主要用于滿足當地的季節性灌溉。自從“一帶一路”的暖風掠過“海”上,這座水庫又給當地民眾帶來了新的福祉。

這座水電站是2017年5月“一帶一路”國際合作高峰論壇上中烏兩國領導人達成并簽署政府間能源合作協議中的首個落地項目。項目業主為烏水利能源股份公司,由中國東方電氣集團公司和特變電工公司聯合體負責建設。2019年3月27日,水電站舉行了完工典禮。當地反響熱烈,烏茲別克斯坦多家主流媒體對其進行了頭條報道。

水電站可實現一年11個月不間斷發電,年發電量滿足1600戶家庭的電力需求,約4年即可實現盈利。負責該水電站建設的東方電氣項目經理孫劍峰介紹說,所有發電設備都采用中國制造,關鍵的水輪機技術和發電機技術都是中國自主知識產權,還創造了從開工建設到建成完工14個月的“圖雅速度”。

談起合作初衷,烏水利能源公司運行部主管伊布拉伊莫夫告訴記者,使用清潔能源是全球大趨勢,烏茲別克斯坦近年來也提出了清潔能源國家規劃,“該水電站不但極大地緩解了當地居民和企業用電壓力,同時節省了數以萬計的煤炭和天然氣”。

烏茲別克斯坦是一個極度缺水的國家。世界銀行數據顯示,2014年,世界人均水資源為5926立方米,而烏僅為531立方米,同時其水生產率(0.96)嚴重低于世界平均水平(18.28),世界排名倒數。“此前,這些水流掉也就流掉了”,伊布拉伊莫夫說,現在通過修建水電站則大大提高了水資源的利用率。

“由于該項目有利于烏當地經濟發展和民生改善,中方在融資方面提供了配套便利條件。”中國駐烏使館經商參贊金玉龍指出,作為中烏資金融通的一部分,該項目由業主自籌15%資金,另外的85%則來自中國進出口銀行的優惠貸款。

2016年2月27日,中鐵隧道集團承擔的烏茲別克斯坦安格連-帕普鐵路卡姆奇克隧道全隧貫通。圖/新華

2018年8月,上海合作組織聯合反恐軍事演習“和平使命-2018”在俄羅斯車里雅賓斯克州舉行。圖/中新

除圖雅布古茲水電站外,這樣的項目還有三個。“塔什干海”大壩前的那三面旗子同樣還飄揚在烏茲別克斯坦納曼干州的大費爾干納運河畔、蘇爾漢河州的圖帕蘭格河畔和納曼干州的阿漢加蘭河畔。金玉龍表示,中烏在水電領域的合作得到了烏方的認可和極大歡迎,烏方對未來繼續加深和拓寬合作表現出濃厚興趣。

25歲的烏茲別克斯坦小伙子大山,盼望著在烏能有越來越多的“一帶一路”合作項目。大山是水電站項目中文翻譯,本名叫勞山,大山是中文名字,曾通過中國政府獎學金先后在陜西師范大學、北京語言大學學習漢語。他告訴《中國新聞周刊》,如果沒有得到去中國留學的機會,現在可能會像父輩一樣以種菜為生,收入十分微薄。“我現在早八點到晚五點工作,一個月能收入800多美元。”大山說。據烏國家統計委員會數據,2018年該國人均月工資約為232美元。“這個項目結束以后,我將繼續參加下一個項目,隨著工作經驗的積累,未來每月可以拿到1000美元。”大山說。

中國與中亞國家的人文交流也結出累累碩果。早在2005年,海外首家簽約孔子學院就在烏茲別克斯坦首都塔什干落成。目前,中亞國家已有13所孔子學院,不僅深受當地民眾歡迎,而且“桃李滿天下”,培養的一批批優秀學子成為中國和中亞國家交流合作的骨干力量。

對于長期在哈薩克斯坦工作的中國人來說,可以明顯感覺到中哈民心的走近。近年來,《杜拉拉升職記》《我愿意》《青春派》等中國電影和《都挺好》《美好生活》等中國電視劇首次被譯成哈語在哈電視臺播出,受到哈觀眾熱捧,收視率最高時達12%。中國民眾也對哈薩克斯坦越來越了解,哈薩克斯斯坦歌手迪瑪希在中國走紅并走向世界,也得益于這一“東風”。哈總統托卡耶夫日前在接受采訪時感謝迪瑪希的中國粉絲,是“你們助他享譽全球”。

據外交部發言人汪文斌介紹,隨著去年塔吉克斯坦魯班工坊啟動運營,魯班工坊這一職業教育國際品牌也落戶中亞。先進的設備、豐富的教學資源,為當地青年提升學歷層次和技術技能水平搭建了新平臺。與此同時,中亞國家學生來華留學規模日益擴大,赴華留學成了越來越多中亞五國年輕人自己的“中國夢”。

文明交往的新道路

此次在西安舉行的首屆中國—中亞峰會,是建交以來中國同中亞國家元首首次以實體形式舉辦峰會,也是新時代以來,中國最高領導人首次完整、集中、系統向國際社會闡述對中亞外交政策。

對中國來說,周邊地區是具有極為重要的戰略意義。但鄰國多、陸海兼備,尤其邊界問題并未全部解決,使中國的周邊環境復雜且多變。

近年來,中國周邊形勢的一系列變化,對國家安全和內部治理提出了新的課題,中國為此著力加強周邊外交工作,打造周邊命運共同體,深化同周邊國家的互利合作和互聯互通。

中國陸地邊界2萬多公里,其中與中亞國家邊界達3100公里。無疑,與中亞國家構建穩固的安全共同體,可直接緩解中國在西北方向的傳統安全壓力;與中亞國家在非傳統安全領域聯合打擊“三股勢力”氣焰,可為新疆的長治久安提供良好外部環境;與中亞國家構建互利共贏的經濟共同體,則可通過區位優勢拉動中國西北地區經濟發展,解決國內東西部發展失衡問題。

總而言之,如果說冷戰結束后,在全球化和地區一體化兩股浪潮推動下,中國與中亞國家合作的推進更多是因應時代大潮,借助地理上的毗鄰優勢將彼此視為開展對外合作的優先方向之一,那么今天全球格局深度調整,唱衰全球化“悲聲”此起彼伏,中國與中亞國家進一步提升合作水平,無疑是對過去成功經驗的確證。

從歷史的長時段來看,古代中國的經濟和政治重心一直在內陸,西北一直是重要的經略方向。尤其是通向歐亞大陸西部的絲綢之路,曾是溝通中國與世界的重要橋梁和通道。正是在這個意義上,歷史學家翦伯贊將張騫“鑿空”西域與哥倫布“發現”美洲相提并論:“張騫在公元前127年發現西域,其對于當時中國人的刺激,就像后來哥倫布發現美洲對歐洲人的刺激一樣。”再從東西文明交流史的宏闊視角來看,中華文明正是在這個方向上廣泛吸收外來文明的影響,含咀源自西亞、中亞等地區的小麥栽培技術,黃牛和綿羊等家畜的飼養,以及青銅冶鑄技術等英華,兼容并蓄,成就己之氣象。

中國-中亞峰會會標。

千百年來,中國同中亞各族人民一道推動了絲綢之路的興起和繁榮,為世界文明交流交融、豐富發展作出了歷史性貢獻。正是在這個意義上,絲綢之路作為中國古代經中亞通往南亞、西亞以及歐洲、北非的陸上貿易交往通道,具有重要的文明交流史意義。北京大學歷史學系暨中國古代史研究中心博雅講習教授榮新江因此指出,絲綢之路是一個交通道路的概念,但不是一般的交通道路,而是兩種或兩種以上文明交往的道路。

在一些國際關系學者看來,國際關系是社會屬性的,并且在不斷變化和發展,國家行為都會受到傳統、習慣、身份和理念的制約或改變,從二元對立出發只能制造敵人,從交流互鑒著手則會獲得朋友。

百年變局加速演進,世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。當此之時,人類命運共同體這一理念可謂正當其時。中國—中亞機制旨在著眼各國當前需要和未來發展,加強互利合作,助力共同繁榮。毫無疑問,這是中國同中亞國家關系發展史上,具有里程碑意義的重大行動,更是推動構建人類命運共同體的生動實踐。

《西安宣言》宣布攜手構建更加緊密的中國—中亞命運共同體;繼哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦三國后,中國同吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦兩國也宣布在雙邊層面構建命運共同體,實現命運共同體在中亞的全覆蓋。國務委員兼外交部長秦剛就峰會成果接受媒體采訪時指出,這是命運共同體理念首次在地區多邊和雙邊層面全落地,為中國—中亞關系提質升級、合作換擋提速提供了戰略引領,進一步彰顯了六國在更高水平、更高標準、更高質量上開展合作的意志和決心。

在本屆中國—中亞峰會的會標上,六瓣花瓣組成的石榴花環繞西安鐘樓,恰似中國同中亞五國元首與各界人士齊聚西安,在共同構建更加緊密的中國—中亞命運共同體目標下,共敘傳統友誼,共謀發展未來,為共同應對全球挑戰、共創人類美好未來提供了積極示范。