扎根中原沃土?知行服務三農

陳璽

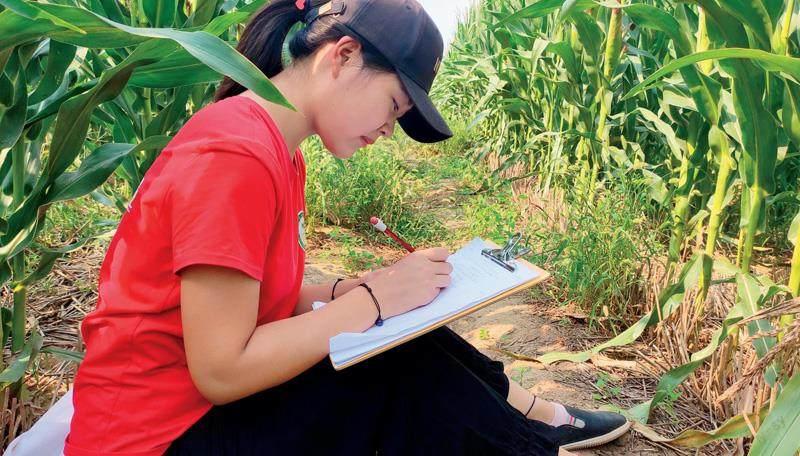

5月初的清晨,陽光毫不吝嗇地傾瀉在河南省禹州市一望無際的麥田里,一派豐收在望的景象。小麥正值灌漿期,河南農業大學科技小院成員田培雨同學巴不得這樣的陽光更加燦爛點兒。她今天不用采樣,只是習慣性地一早兒起床查看村里的莊稼,趁農戶們干活時再傳點“種莊稼經”。她輕盈地跳下田壟,俯下身去查看試驗田里的麥穗,扭頭和路過的農戶打招呼:“叔,第一遍藥打完后,你們地里的病害咋樣?”一副種莊稼老把式的樣子。

初窺·志同

第一次與科技小院結緣,是2017年夏天。當時田培雨是河南農業大學農業資源與環境專業的本科生,她隨暑期社會實踐“三下鄉”臨潁科技小院小分隊開始了為期一周的科技小院生活。她和同學們在周邊不同的村莊開展調研,深入農戶家中詳細了解上一季小麥的產量和田間管理情況。

第1天與農戶交流,她還支支吾吾張不開口。到了第3天,她已經可以大方地跟農戶打招呼了,很自然地在地頭、村口與農戶拉家常、聊生產。第6天,一個種辣椒的農戶急切地前來咨詢,家里種的辣椒有的還沒有收就爛了是什么原因。看著農戶手機里的照片,田培雨迅速回憶:調研培訓的時候沒有這方面的講解,書本里好像也沒有具體說過……初來乍到的小姑娘頓時慌了神。好在李瑞珂師姐解決了問題:“大嬸,這辣椒是發生了軟腐病吶,得把病株拔了帶出來,田壟一定要注意通風排水。”

看著師兄師姐們和農戶泰然自若地交流,一絲不茍地解決問題,田培雨崇拜極了:“他們不僅可以嚴謹地完成科研工作,還能解決農業生產上的實際問題,我希望有一天也能像他們一樣。”

緣起·小院

河南農業大學科技小院于2012年正式掛牌成立,而第一個科技小院禹州科技小院就在田培雨的故鄉禹州市順店鎮康城村。科技小院本碩一體化人才培養模式真正地實現了把論文寫在大地上,讓越來越多的農科學子在小院里成長成才,更實現了高校人才培養和服務社會的完美結合,也為助力鄉村振興描繪了一幅精彩的答卷。

2019年5月,田培雨帶著對科技小院的向往,在禹州科技小院開始了她的本科畢業實習。科技小院的生活給了她全新的體驗。第一次在下午2點熱辣辣的陽光下去麥田里收割;第一次在漆黑的凌晨去玉米地里測量熒光;第一次手忙腳亂地為農民朋友們做培訓;第一次心情激動地給全體老師匯報工作進展……

田間地頭不僅是檢驗知識的實訓場,也是最好的科研試驗室。農業生產中的實際問題是最好的科研選題。當地一些農戶對小麥玉米進行了增密和增氮處理來追求高產。為了探究氮肥和植株密度對當地作物的影響,學長們在當地開展了小麥、玉米輪作的相關試驗。于是,田培雨就協助進行試驗。10月初,金燦燦的玉米已經收獲。通過小麥生長后期的監測,以及玉米從播種到各時期的取樣測試,再到最后的豐收,他們的科研數據和這季莊稼一樣也碩果累累。田培雨協助完成試驗的同時,也順利完成了畢業論文“氮密互作對不同品種玉米冠層結構及光、氮利用特征的影響”。實習結束后,田培雨的白皙臉龐曬得很黑,但是,指引她未來的燈塔好像更亮堂了。

入院·心足

2020年,田培雨正式入駐禹州科技小院,不同的是,這次上研一的她已經成為科技小院的負責人了。在老師和學姐的鼓勵下,從設計、播種、取樣到收獲,她學會了規劃一個完整的科學試驗,學會了如何兼顧科研和社會服務,如何安排與策劃整個科技小院的工作。每當困惑時,她都會想起師兄師姐的囑托:“服務三農一定要做到知行合一,要腳踏實地戒驕戒躁。”

那年7月的一個午后,一位村民來到科技小院,說家里有一塊玉米長得不好,希望幫忙找出原因。經過田間實際查看、詢問老師之后,被確診為玉米金針蟲害,田培雨建議傍晚打殺蟲劑。村民說:“科技小院真厲害,一來就解決了問題,要是你們能跟我們多說說就好了。”說干就干,她迅速查找并整合了資料,第二天聯系這個村民,在他的家門口組織了一場別開生面的培訓會,主題為“玉米常見病蟲害的識別與預防”。在村民們的熱情鼓舞下,科技小院持續開展了各種社會服務。田培雨的導師葉優良老師說:“田培雨在科技小院,她不僅是我的學生,她還要負責康城村和周邊的所有農戶的生產問題。她已經成了地地道道的康城人。”

從實驗室的白大褂到田間地頭的大草帽,距離有多遠?對于科技小院、對于田培雨來說,距離是零。身為科技小院負責人,田培雨時常與導師葉優良和汪洋老師溝通,確定在當地開展社會服務的主要內容。時常與當地村委會溝通,以何種形式開展活動最為有效。也時常與當地村民溝通,了解他們最想知道哪些方面的技術,希望能以最有效、最明了的方式將科學技術傳授給村民。

面對2019年以來當地持續干旱使玉米產量受損的情況,科技小院的人員主動請纓。經過多次和當地村委會的溝通,科技小院提出改種玉米為耐旱作物谷子的改革方案,積極引進多個優良谷子品種,開展50畝谷子示范田,并提供肥料、農藥、灌溉等田間管理技術作為支撐。當地村委會大力支持,村干部帶頭進行谷子的種植。在推出種植體系改革第一年,科技小院就得到了當地的認可。目前,康城村谷子種植面積已達500畝,而禹州科技小院也作為重要一環被記錄在康城村村史館中。

與此同時,科技小院還通過開辦義務支教班、開展“3.5學雷鋒活動”、拜訪敬老院、舉行廣場舞大賽、舉辦農民豐收節、成立暑期支教班、建立農家書屋、參與當地防疫抗洪等活動來助力當地鄉村文明建設。

求索·夢圓

路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。

2023年5月,田培雨接到了中國農業大學的博士研究生錄取通知。在這個孕育著希望的季節里,禹州科技小院又迎來了大三的實習生們,他們的到來使科技小院再次變得熱鬧起來。研究生們則要一邊緊盯大田試驗、一邊做著調研出診的社會服務,同時還要督促學弟學妹們進行考研復習。田培雨在準備畢業論文的同時,還在盡可能地多帶帶學弟學妹們。“小院雖小,卻是服務鄉村振興的大舞臺。不少來實習的學弟學妹們考研成功,紛紛正式加盟我們的科技小院團隊。”田培雨說。

袁隆平先生曾經說過:“書本知識非常重要,但是書本里長不出水稻,要到田里去,要實踐。”如今,禹州科技小院已在當地扎根十年,培養碩士研究生16名,本科生100余名,科技服務覆蓋周邊4個鄉鎮、48個村莊、耕地面積12.7萬畝、農戶20000余家,并服務種植大戶和合作社100多個,測土配方施肥面積達10萬畝。

在喜悅與憧憬中,田培雨越發篤定科技小院模式對農業學子的價值:專業知識只有在生產實踐中才能扎根、落實。田培雨在這片土地上揮灑了無盡的汗水,而她的夢想也在大地上發芽、開花。

[責任編輯:丁 浩]

感 言

習近平總書記的重要回信在河南農業大學科技小院成員中迅速引發熱烈反響!大家認真學習領會,結合自身工作和學習實際展開熱議,現摘取部分成員的感想編發如下。

河南農業大學資源與環境學院2021級研究生、新鄉(王府莊)花生科技小院 高怡帆

伴隨著剛剛考上研究生的喜悅,我來到了科技小院。趕了半天車的我見到了一個和家一樣的小院,這讓我初到陌生地方的忐忑被安撫了許多。大家也對我很是照顧,讓我很快融入了科技小院這個大家庭。

小院的生活是忙碌的、平凡的,盡管我們的工作平凡、瑣碎,但我們所做的每一件小事都有可能關乎農民的切身利益。小院雖小,應當為站在科技興農的前沿而自豪。正如一滴水珠也能折射出太陽的光輝一樣。正是這些普通的小事,最終匯聚成了我國農村社會穩定、經濟繁榮發展的大事!我們農業人就是這樣,在農業發展的征途中,始終堅持這份“潤物細無聲”的平淡與執著。每當面對樸實而辛勞的農民,看到他們臉上洋溢著豐收的喜悅,我就發自內心地覺得,自己頂著烈日、冒著嚴寒的付出全都值得!

河南農業大學資源與環境學院2020級研究生、新鄉(楊街)花生科技小院 張紅燕

5月3日,我們和老師一起學習了習近平總書記給中國農業大學科技小院學生的回信,大家都激動萬分。身為科技小院的一員,我感到無比的驕傲與自豪,同時也感到身上肩負著更多的使命與擔當。

作為一名河南農業大學學子,從研一到研三,我始終和科技小院緊緊相連。科技小院給予了我新的天地。在這里我擁有了多重的身份:播種、收獲、除草、打藥,我是地地道道的農民;做試驗、劃小區、測養分,我是認認真真的技術員;調研、培訓、講技術,我是熱情洋溢的推廣員。從學農到知農,從知農到愛農,深刻地了解農業生產問題,與農業成為搭檔,與農民成為朋友。調研了解需求、試驗解決問題、培訓傳授技術,發揮自己的特長與優勢,我不斷在科技小院里找到了自己的價值。

河南農業大學資源與環境學院2022級研究生、蘭考小麥科技小院 許宇蒙

在蘭考科技小院,我們和農戶一起在新聞聯播上收看了習近平總書記給中國農業大學科技小院的學生回信。作為河南農業大學科技小院的一名學子,我深受鼓舞,備感振奮。在兩年多科技小院的學習經歷中,我堅持深入田間地頭,把汗水揮灑在農業生產的最前線,把課堂學習和實踐結合起來,把論文寫在祖國大地上。我深知強國必先強農,農強才能國強。因此,我們在蘭考積極幫助農民開辟致富渠道,依托當地優勢打造富鋅黑小麥產業,帶領農民致富。我們知道農民的內心很樸實,能把日子過得紅火大家才愿意跟著你干。所以,我們每天都要跑十幾個村和農戶交流小麥長勢,給農戶提供“保姆式”的服務。沒有銷路的,我們策劃銷路;沒有電商經驗的,我們手把手教;想在農業方面創業的,我們也毫無保留傳經送寶。

中國農村專業技術協會科技小院聯盟(河南)辦公室、河南農業大學資源與環境學院科研助理 李 群

從習近平總書記的回信中,我能感覺到習近平總書記對全國科技小院全體師生的鼓勵和殷殷期望。作為科技小院中的一員,我感到十分榮幸。作為一名在2019年半路出家進入農業領域工作的文科生,從剛開始對農業的一無所知,到如今能和各類農戶侃侃而談,是科技小院鍛煉并成就了我。

一個院子,幾間農房,科技小院師生們的生活和科研工作都集中在了這里。科技小院自身依托涉農高效的教育、科技和人才力量,一邊在農村一線駐扎,深入了解農業產業和農戶需要,把這些當作研究課題去試驗、研究并解決。一邊對接農資企業,把科研成果轉化為實際應用產品,真正做到了承上啟下,產學研貫通。現在正值國家百年未有之大變局,我要繼續貢獻自己的一份力量,為國家農業發展發光發熱。

[責任編輯:丁 浩]