新零售業態下商業空間設計研究

王佳佳 車曉光 吳愛月

摘 要:針對目前商業空間同質化現象嚴重等問題,以列斐伏爾空間三元論為理論基礎,梳理新零售業態下的商業空間設計,從空間實踐、空間表征及表征的空間出發,分析新零售業態下商業空間設計的活化方式,推動線下零售空間朝著多元化的方向發展。

關鍵詞:新零售模式;空間三元論;商業空間設計

在2016年10月的阿里云棲大會上,馬云第一次提出了“新零售”的概念,即利用科技手段,以消費者為核心,對線上服務、線下體驗及現代物流進行深度融合。至此,新零售開始逐漸取代O2O。2015年,李克強提出利用互聯網思維完成企業的轉型升級,因此,不少企業家通過線上線下的全面對接,打通商業全鏈路,實現以消費者為中心的無縫消費體驗。而近幾年,由于一些不可抗力因素,人們對實體空間的感知減少,部分城市實體經濟低迷,商業蕭條。在這一背景下,內外多種因素催生的新零售業態下的商業空間該如何延續值得思考。鑒于此,筆者以當前城市中新零售背景下的商業空間為研究對象,運用列斐伏爾空間三元辯證法,剖析新零售業態下商業空間中人、物、場三者之間的實際關系,并從空間實踐、空間表征、表征的空間三個層面探尋商業空間活化方式,以期豐富新零售空間設計的相關理論。

一、新零售空間概述

新零售是指利用大數據、人工智能等技術對產品生產、運輸及銷售環節進行把控,以消費者為中心,構建消費場景。具體而言,將線上與線下結合起來,實現二者的優勢互補。利用線上不受時間與空間限制的特性,將消費者引到線下,體驗服務。新零售空間是指繼承傳統零售空間售賣商品的職能,并以體驗為中心,實現數字空間場與物理實體空間的無縫銜接。新零售概念被提出后,人們更加重視實體商業中的體驗感。在新零售這一概念被提出幾年后的今天,市場競爭愈加激烈,傳統品牌企業積極轉型,“網紅”店鋪熱潮下店鋪顏值升級的同時面臨著挑戰。黨的二十大報告中提到,要加快建設數字中國,促進實體經濟與數字經濟的深度融合,同時要把發展經濟的著力點聚焦在實體經濟上。在此背景下,大量實體店鋪有了更大的發展希望。

二、列斐伏爾空間生產理論闡釋

二戰后,西方發達國家相繼進入后工業社會,但城市郊區化現象嚴重,在此背景下,列斐伏爾通過對日常生活的觀察,在批判與吸收前人空間理論的基礎上,提出了空間生產理論。他認為空間既是一個實體的物理場所,又是抽象的社會理想模型,并將空間分為空間實踐、空間表征和表征的空間三種形式。空間實踐是指空間中的生產,是具體的空間生產活動;空間表征是一種概念化構想出的空間;表征的空間是指人們對空間的體驗以及在空間實踐中賦予空間的意義。

在列斐伏爾看來,“都市是一個極其復雜的、充滿張力的領域,一個潛在的不可能的可能性,吸引了那種已經完成的、某種曾經更新的且一直苛求的在場”。空間生產發展的根源在于人自身的發展,并以人的發展為終極價值指向。列斐伏爾將人本身作為考察要點,關注人的日常生活行為方式,對現代設計師們思考商業空間與人的關系具有一定的指導意義。

三、三元維度下新零售空間的研究本質

列斐伏爾認為,城市需要的是差異性空間、生活與藝術的結合,反對生活的循環往復。其十分強調空間實踐在溝通城市與人之間的關系時的意義,這可用于新零售業態下空間與人的關系研究。經濟形態在經歷了農業經濟、工業經濟、服務業經濟的變化后,已經逐漸變為體驗經濟。相較于前三種形態,在體驗經濟中,人們更加注重多感官互動的設計思維的介入、產品的人性化設計和情感層面的互動體驗。如今,市場上的新零售空間設計層出不窮,用戶需求也不斷更新,而如果空間設計過于同質化,便不利于經濟的發展。通過研究,審視新零售業態下人、貨、場的本質聯系,以人的自我真實與社會性為主體進行場和貨的重構,以系統搭建起以用戶體驗為中心的商業空間架構。

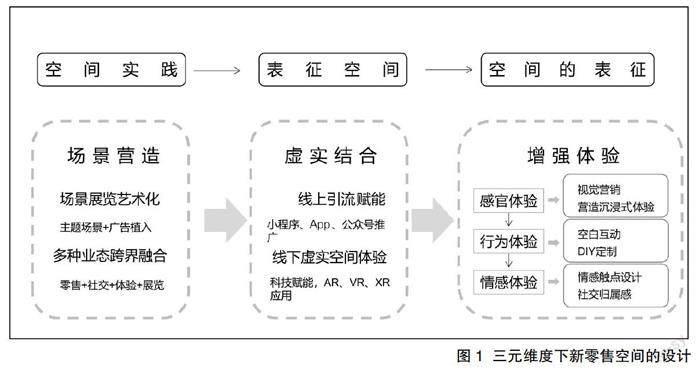

四、三元維度下新零售空間

活化方式

在確立了人、物、場三者的鏈接架構后,思考新零售空間的設計形式,將空間實踐、空間表征、表征的空間抽象化,分析新零售空間的設計。如圖1所示。

(一)以空間實踐為基礎——注重場景營造

空間實踐強調回歸實際生活,從空間的物理性來理解。在空間設計中,可以不同的場景設計手法賦予實體空間意義和故事性。列斐伏爾將差異化的思想應用至城市空間中,強調以差異化空間抵抗抽象空間,以差異化的生活擺脫同質化的生活。

1.場景展覽藝術化

要塑造差異化空間,吸引消費者駐足,第一步就是確定空間主題,并結合環境營造場景。近些年的“策展型零售”無疑是Z世代主導的一次商業模式大變革,其弱化商業銷售,強化敘事場景,通過展示文化與藝術的方式使品牌與消費者之間產生情感連接,賦予商業空間更多的可能性。相較于傳統的零售店鋪陳列,新零售空間更注重空間場景的塑造,將購物與藝術展陳巧妙融合,通過差異化場景表現抓住消費者眼球。

2.多種業態跨界融合

由于數字技術的飛速發展,不少零售店鋪開始利用高科技打造科幻場景,但整個空間的布局卻很單一。打破傳統零售空間只進行售賣的局面,在空間中增加其他功能區,通過多種業態跨界融合,可以在一定程度上滿足消費者多樣化的需求。

(二)以空間表征為內核——孵化虛擬空間

空間表征指向的是精神性想象空間的生產,是存在于設計者構想之中的概念空間,不為現實世界所限制。而在想象中概念空間的創建過程中,需要人通過一些具體的形式或載體,將實體空間進行轉化。伴隨著科技的進步,這種虛擬的空間可成為“真實的虛擬”,可以利用技術擴展空間。

1.線上引流賦能

一些市場體量較大的品牌,無法在有限的空間內展示出一定的產品和場景,數字技術的發展則減少了空間的約束。例如宜家推出的利用AR技術預覽與挑選家具的應用程序,通過現實場景與手機屏幕的結合,給消費者帶來便利,同時能夠增加消費者與品牌之間的互動。通過線上平臺關聯線下消費,在線上同步線下店鋪的產品和用戶數據,能為線下體驗空間帶來一部分流量。

2.線下虛實空間體驗

技術發展使各類商業活動、娛樂活動向虛擬化方向發展,如虛擬發布會、元宇宙等,導致土地用途、空間形式發生了變化。但相較于依附于電子屏幕的虛擬沉浸系統,設計者更應抓住人與空間之間的關系,將虛擬空間與實體空間相結合,鼓勵消費者在空間中探索,以第一視角參與與體驗。

(三)以表征的空間為本質——體驗至上,豐富交互形式

表征的空間強調的是空間中的人對空間的感知,并給予空間中的實踐以一定的意義,即空間與個體的交互。哥倫比亞大學商學院教授伯恩德.H.施密特在《體驗式營銷》一書中,將體驗分為五種類型,即感覺、思維、行為、情感及關系。筆者根據新零售空間中的人、貨、場,將五種類型簡化,把在空間中的體驗分為感官、行為與情感體驗。

1.感官體驗

人具有五感,分別是視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺。人在一個空間中使用的感官不同,對同一事物的體驗和看法就會有差異。感官體驗是消費者進入一個商業空間中最直接的體驗,空間中的各種客體都可能成為刺激源。一般來說,消費者會通過五官和身體其他部位接收刺激信號,形成對空間環境的具體認知。

(1)視覺營銷

數據顯示,人們往往只需7秒鐘就能決定是否購買一件商品,因此要抓住這關鍵的7秒。而在眼球時代,視覺的溝通尤為重要。在商品同質化的情況下,品牌要做出差異化商品。通過差異化的展示道具和多種形式的陳列滿足消費者需求,同時回應主題與理念,合理利用視覺效果讓消費者產生好奇心。

(2)營造沉浸式體驗

近年來,商業空間中出現了很多諸如沉浸式展覽、沉浸式餐廳等的沉浸式體驗活動。比如TeamLab團隊設計的沉浸式投影方案,通過多臺投影設備對幕墻進行投影,形成多角度、多層次且相互銜接的影像,配合燈光、聲音讓消費者仿佛身臨其境。在零售空間中,同樣可以利用動態演示提升消費者的體驗感,利用數字影像技術進行敘事,創造一種逼真的場景。

2.行為體驗

行為體驗是用戶在特定空間中通過行為活動產生的個性化體驗,是一種以人類的社會意識為主導的積極活動,發生在特定的背景環境下,是帶有目的性的行動的連續集合及過程的實在反映。

(1)空白互動

在新零售空間中,設計者可以在展示中省略部分內容,留有空白,鼓勵消費者主動參與和互動。以TeamLab團隊策劃的“未來游樂園”為例,展覽中預留了部分空白,讓觀眾參與進來,讓觀眾行為的不確定性構成展覽的一個亮點。

(2)DIY定制

許多商家基于現代消費者對個性化的追求,給消費者提供開放性舞臺,讓他們設計自己理想中的商品。在此背景下,DIY手作店熱潮襲來。它們以個性化體驗為觸點,但依然存在著規模小、產品功能較少、質量參差不齊等問題。設計師可以將這種DIY體驗置于新零售空間中,為消費者提供自由定制服務,將產品的設計權交到他們手上。

3.情感體驗

情感體驗是指個體對自己情感狀態的意識,即產生情緒的反映。相較于前兩種體驗,情感體驗的獲得往往較為困難。在互聯網時代,設計者可以通過大數據圈定目標消費者,并掌握他們的需求與偏好,再進行情感體驗的觸點設計。

(1)設置情感觸點

在新零售空間中,一些商家一味追逐流行,推出的產品沒有自己的特色,因而難以形成品牌記憶。而基于自身優勢,將消費者需求作為設計的出發點,才是有效且可持續的方式。可以運用“觸景生情”的手法,利用數字媒體技術,讓消費者在進入空間后不自覺與產品和空間進行互動,形成空間與消費者的情感網絡,幫助消費者獲得愉悅的體驗。

(2)滿足社交需求與歸屬感

人是社會性動物,幾乎每個人都有一定的社交需求,可以通過社群運營,迅速沉淀品牌用戶。要緊抓當代年輕消費群體愛社交、愛生活的特點以及其情感需求,設置社交空間,積極鼓勵消費者將空間體驗轉化為社交內容。

五、結語

以空間三元論為基礎架構分析新零售空間設計形式在一定程度上能夠引導設計師產出更好的設計成果,為消費者服務。從廣義上來說,其也有利于線下實體零售空間重煥活力,為人性化的實體商業空間設計提供參考。

參考文獻:

[1]陳波,宋詩雨.虛擬文化空間生產及其維度設計研究:基于列斐伏爾“空間生產”理論[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2021(1):35-43.

[2]陳其超,方田紅,高宇.新零售業態下耐克上海001旗艦店空間體驗設計[J].設計,2020(11):61-63.

[3]司聰,晉潔芳.情感體驗設計在主題展館中的應用分析[J].設計,2022(11):76-78.

[4]張恩嘉,龍瀛.空間干預、場所營造與數字創新:顛覆性技術作用下的設計轉變[J].規劃師,2020(21):5-13.

[5]李瑞,王偉偉.面向文創產品的情感體驗設計方法研究[J].設計,2022(7):62-65.

[6]鄔艾熠.新零售空間體驗性展示設計研究[D].南京:南京藝術學院,2020.

作者簡介:

王佳佳,河北師范大學碩士研究生。研究方向:環境藝術設計。

車曉光,河北師范大學美術與設計學院副教授,碩士研究生導師。研究方向:環境藝術設計。

吳愛月,河北師范大學碩士研究生。研究方向:環境藝術設計。