基于氫能規劃的氫動力技術及交通領域應用場景分析

李可 郭哲輝

(中國汽車技術研究中心有限公司,天津 300000)

0 引言

在全球著力推進實現碳中和目標背景下,利用清潔高效的氫能,已成為越來越多國家的共識。全球主要國家先后規劃出臺國家層面的氫能戰略,如歐盟燃料電池與氫能聯合組織(FCH JU)發布《歐洲氫能路線圖》[1],將氫能視為交通、工業特定行業實現大規模脫碳的最佳選擇。美國燃料電池和氫能協會發布了《美國氫能經濟路線圖》[2],提出氫能對于實現能源結構低碳的重要性。日本發布《氫能與燃料電池戰略路線圖》[3],制定具體的氫能行動目標和實現路徑。韓國發布《氫能經濟發展路線》[4],涉及交通、發電、生產、儲存和安全領域。通過政府層面的戰略,鼓勵氫能在化工、電子、冶金、能源、航空航天以及交通[5]領域的廣泛應用,氫能也因具有高熱值、多來源的特點,成為能源轉型的重要載體。

因此,制定明晰的氫能發展戰略、適宜的氫能動力技術路線,助力實現氫能全產業鏈綠色低碳,交通領域深度脫碳十分必要。本文通過解析我國氫能規劃的重點方向,分析當下氫能動力的技術路線、氫能發展路徑與潛在的應用場景,闡述我國氫能產業與應用端發展現狀并給予趨勢研判、發展建議。

1 我國出臺氫能產業規劃

2022 年3 月,我國發布《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035 年)》[6],是貫徹落實黨中央、國務院策略部署的重要體現,在推進我國氫能產業高質量發展方面將發揮戰略引領作用。該規劃總體框架為“戰略定位、總體要求、4大舉措、1項保障”,內容重點關注氫能定位、可再生能源與氫、擴大氫能示范應用場景及技術創新4大方面。

1.1 明確氫能定位、助力交通領域綠色發展

目前,我國終端碳排放中15%來源于交通領域,年均增速超過5%[7]。煤炭、石油、天然氣及氫能多種能源中,氫能因無含碳量,成為助力交通領域深度脫碳、促進電力與建筑、交通運輸和工業互連的重要能源。歐美日韓中等全球各國氫能規劃目的依據各國國情各不相同,但各國都將氫能視為未來國家能源體系的重要組成部分,助力交通領域減排、綠色發展是氫能的普遍戰略定位。

1.2 堅持低碳目標、打造“可再生能源+氫”的良好產業環境

根據國際能源署(IEA)等機構綜合分析可知,2020年灰氫、藍氫及綠氫成本分別為9.17元(1.3 美元)/kg、14.10元(2.0 美元)/kg、33.84 元(4.8 美元)/kg,利用可再生能源制取氫氣成本高昂成為制約其發展的重要原因。綜合分析當前電解水制氫技術與裝置特點可知,質子交換膜電解水技術運行靈活、可支持快速變載,具有較高的電流密度[8](1~4 A/cm2)、可以更好適應風電等可再生能源發電波動性的特點,通過裝置優化升級、成本降低,更有技術優勢。未來利用工業副產氫過渡,在風光水電資源豐富地區,開展可再生能源制氫示范,逐步擴大示范規模、促進可再生能源制氫加氫一體化加氫站基礎設施建設措施,實現到2025 年,可再生能源制氫量達到10~20 萬t/年的規劃目標,最終實現“可再生能源+氫”的產業生態環境。

1.3 擴大示范應用,以燃料電池技術為主要突破口,實現多元化終端場景

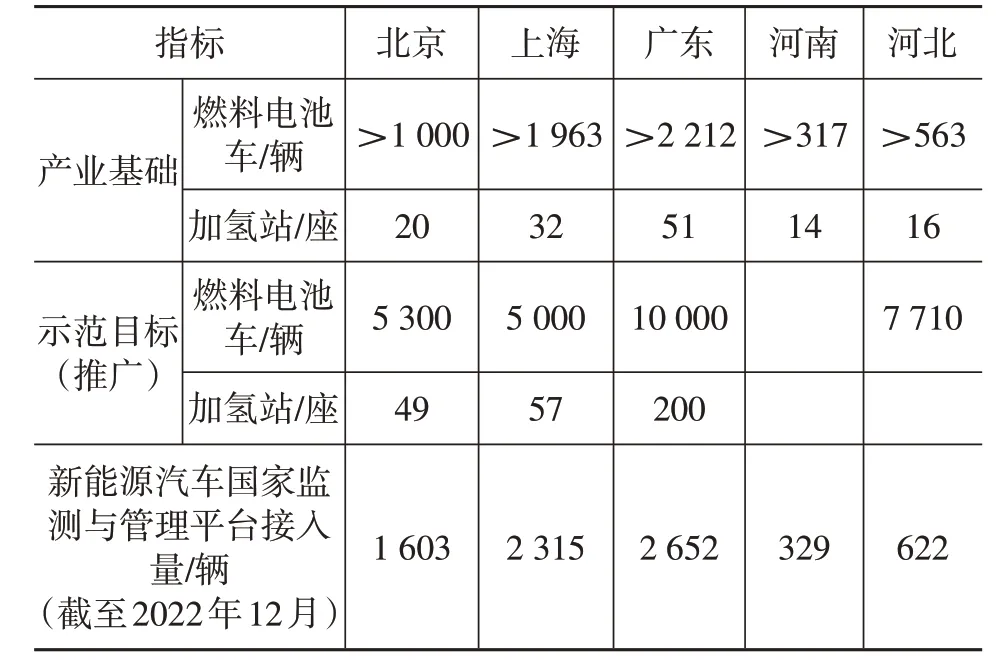

以燃料電池為重要的氫動力技術路線,結合5 大燃料電池示范城市群工作目標及現狀(表1),截至2022 年12 月,新能源汽車國家監測與管理平臺累計接入氫燃料電池汽車10 564輛,加氫站已累計建成超過274座。未來,在國家與地方政策及市場雙驅動下,逐步建立燃料電池與純電動互補發展模式,積極探索航空、船舶等更多領域應用場景,形成交通、儲能、發電等多元化發展體系。

表1 第一、二批燃料電池示范城市群情況

1.4 鼓勵技術創新,構建國產化、高水平、安全可控的氫能利用體系

國家在氫能戰略規劃中,重點提出氫能技術、可再生能源技術及氫能應用端上下游技術創新。與“十三五”初期產品相比,氫燃料電池電堆功率提升37%,低溫冷啟動溫度提升60%,最高能效提升9%[9]。未來,在燃料電池電堆及材料技術水平、批量生產技術、燃料電池系統壽命和可靠性耐久性方面將繼續攻破技術壁壘,實現燃料電池全產業鏈國產化,向大功率、高功率密度產品發展。

2 我國氫能動力技術主要路線

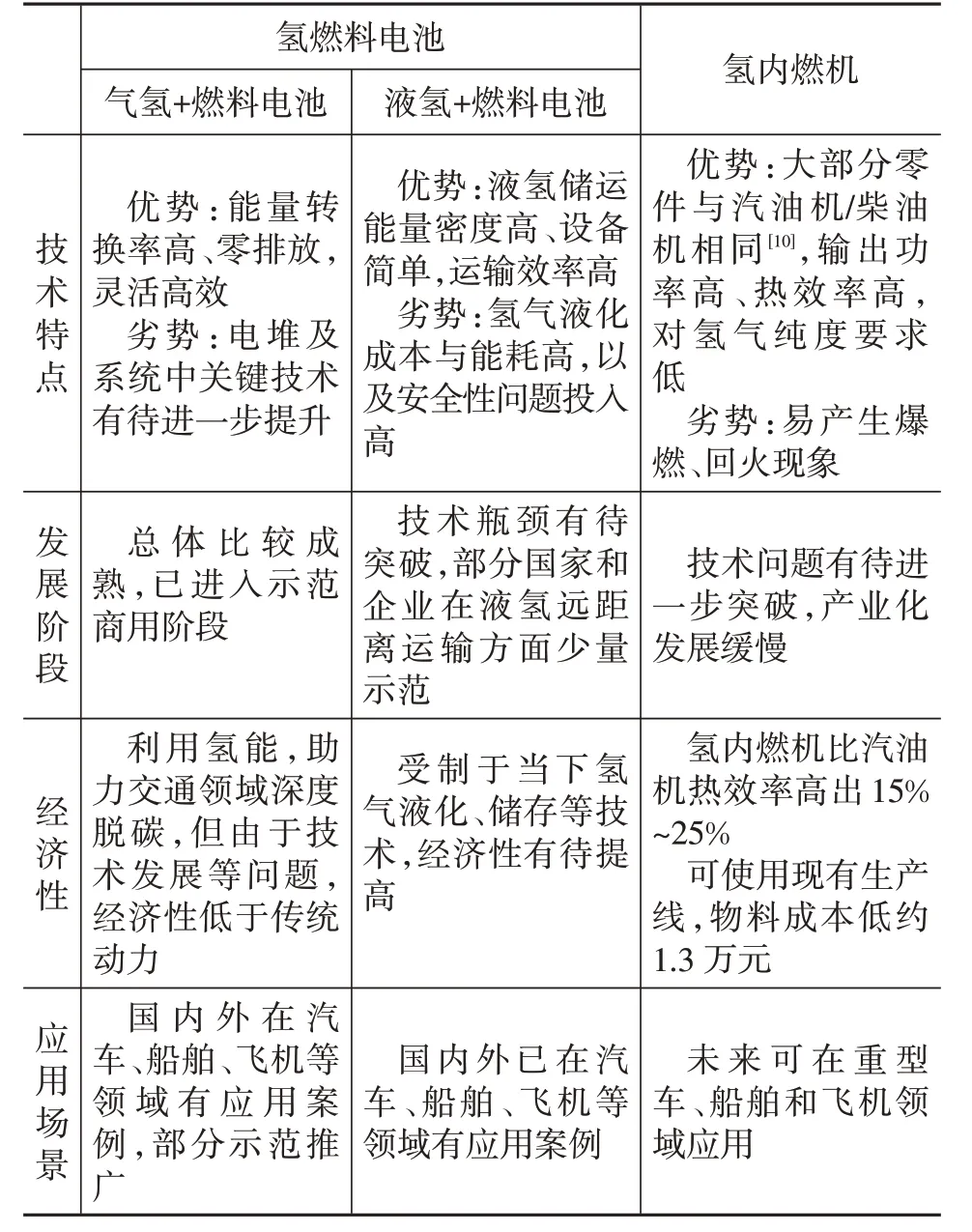

當前對氫能的利用主要以燃料電池技術為主,但由于成本高昂,包括催化劑貴金屬、氫氣制取等方面材料與技術的制約,氫燃料電池技術還未能在多場景中應用中普及。與此同時,利用氫氣可燃性通過內燃機燃燒的氫動力內燃機技術路線逐漸受到關注,氫氣與燃料電池、氫內燃機這2條主要技術路線在應用場景中各有利弊,如表2所示。

表2 氫動力主要技術路線特性對比

2.1 我國氫燃料電池國產化進程

我國燃料電池電堆及系統技術整體較“十三五”期間有較大發展,但主要零部件與國際先進水平差距各不相同。質子交換膜作為膜電極核心材料之一,國產化率不斷提高,2020 年國產質子交換膜需求量為44 000 m2,其中,國產質子交換膜市場占有率為7.5%[10]。當前國內單車Pt 用量約為0.3 g/kW,與國際先進水平存在一定差距。針對Pt 資源有限,原料成本高昂的問題,催化劑綜合性能需要進一步提升。國內石墨雙極板較成熟,金屬和復合材料雙極板在我國研究起步較晚,技術和國產化程度仍有提升空間。

2.2 氫內燃機需建立適應氫氣特性的體系

氫內燃機在結構上與傳統內燃機差距不大,其生產可以依托現有工業體系,進行低成本批量生產,但車載儲氫、爆燃及回火問題仍需關注[11]。一方面,將氫氣引入發動機中,需要技術與裝備支持,解決在有限空間儲存足量氫氣,以保證氫燃料供應面臨的挑戰;另一方面,由于氫內燃機自身特點而產生的爆燃、回火安全問題有待解決。若能建立適應氫氣特性的內燃機體系,氫內燃機在短期內將有力支撐交通減碳。

3 氫動力應用場景

3.1 我國氫燃料電池乘商用車發展階段不同

目前我國已經形成涵蓋宏觀政策、財政優惠、技術創新多方面的氫燃料電池汽車政策體系,隨著2020 年國家“以獎代補”和示范城市群陸續公布,氫燃料電池汽車相關政策數量快速增加,2022 年一季度超過200 項,相關地方政策規劃數量仍在上升中。各產業鏈相關企業積極布局氫燃料電池,探索商業化模式,結合示范政策、市場發展現狀和2022 年北京冬奧會等重大活動的需求,我國形成了氫燃料電池商用車先行的布局,尤其是中重型商用車,包括客車和重型載貨車,其采購量和投放量增加,并在全國各地陸續開展示范運營,應用場景主要涵蓋環衛、物流、港口運輸、城際貨運、礦石和渣土運輸。對于氫燃料電池乘用車國內企業積極研發布局,但尚未形成示范運行格局。

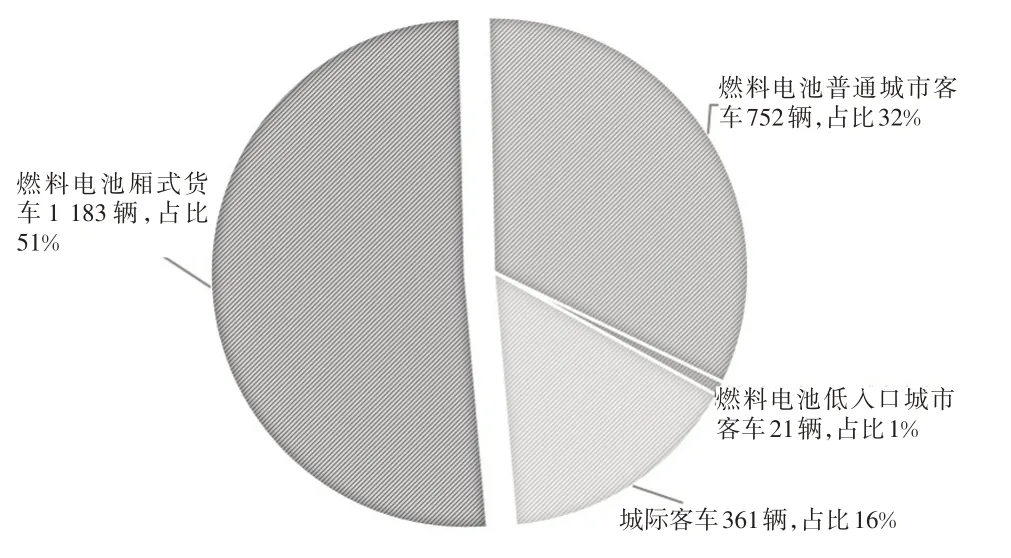

2022年10月,工信部發布《關于2018—2020年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核終審和2020—2022 年度補助資金預撥情況的公示》[12],2018—2020年期間,共計有10家車企的2 317輛燃料電池汽車通過了專家審核,共獲得國家財政補貼資金累計為10.241 億元,平均每輛車可獲得補貼金額為44.20萬元。本批次通過終審的車型均為燃料電池商用車,其中,燃料電池廂式貨車和燃料電池客車占比分別為51%、49%,具體情況如圖1所示。

圖1 2018—2020年度燃料電池汽車獲補車型數量及占比

同時,2022年前3季度工信部發布的燃料電池汽車產品公告中,累計上榜284款燃料電池商用車,總占接近100%,燃料電池乘用車車型僅為3 款,如北汽和重慶長安燃料電池乘用車型(圖2、圖3)。

圖2 北汽燃料電池車BJ7000C5FFCEV

圖3 長安燃料電池車SC7006AAAFCEV

根據終端上牌數據,2022 年1—9 月燃料電池汽車累計實銷2 589 輛,其中燃料電池貨車和客車累計銷量2 508 輛,占比96.87%,燃料電池乘用車累計銷量81 輛,占比3.13%[13]。結合各類數據乘商用燃料電池車型占比情況可知,當前,我國燃料電池汽車商用車先行,形成初步發展規模,乘用車、商用車發展階段不同。

3.2 我國新能源驗證飛機試飛

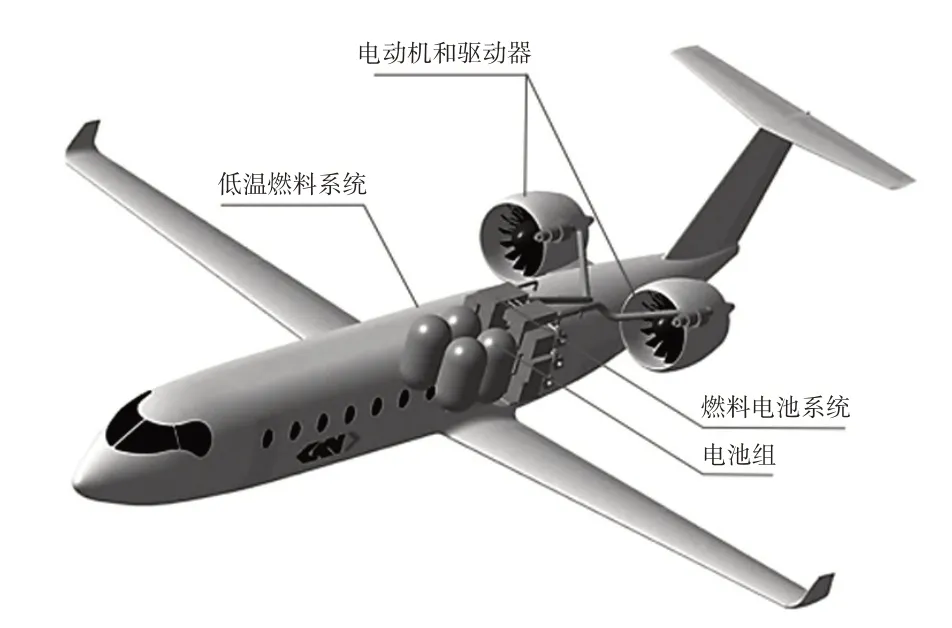

航空領域CO2排放量占全球CO2排放總量的2%以上[14],而氫燃料飛機具有很多優勢,如液態氫燃料不會產生過多排放污染物,與推力相同燃用傳統化石燃料的航空發動機相比,其燃燒產物主要為水,同時氫燃料所具有的熱值較高,約為傳統航空燃油的280%[15]。因此,隨著氫燃料電池新能源技術的發展,全球主要國家紛紛布局研制新能源飛機。2015年,德國航空航天中心推出全球首架氫燃料電池飛機HY4 的研制計劃。美歐積極倡導氫能動力飛機,布局出臺了一系列計劃。歐盟“潔凈天空3”計劃中強調,環保型綠色飛機需在2035年投入使用。2020年9月,空客公司發布ZEROe 氫能概念機,預計搭載120~200 名乘客,航程為3 700 km左右[16]。2021年年初,英國啟動了開發新型氫燃料電池動力系統的氫電混合動力系統(H2GEAR)項目(圖4),初期應用于19座通勤飛機,后將拓展到79~90座支線客機[17]。

圖4 H2GEAR項目氫動力系統示意[17]

在2017 年1 月,由中科院大連化物所與遼寧通用航空研究院聯合研制的我國首架雙座氫燃料電池試驗機在沈陽試飛成功[18],目前遼寧通用航空研究院正在開展4 座氫燃料電池飛機的研制。2019 年3 月,中國商飛“靈雀H”新能源驗證飛機(圖5)在鄭州機場試飛成功[19],探索飛機動力、氫燃料電池技術、動力系統集成、安全保障技術在飛機上的融合發展。未來,隨著相關政策與標準體系建設和氫燃料飛機相關系統設計、基礎設施關鍵問題的完善,氫能動力飛機將進一步發展。

圖5 我國“靈雀H”新能源試驗飛機[19]

圖6 我國“仙湖1號”游船[23]

3.3 我國氫能船舶處于起步階段

在航運領域,柴油機動力船舶伴生的能耗與環境問題日漸突出,如2020年我國航運業二氧化碳排放量約占交通運輸領域排放量的12.6%,水運交通運載工具綠色化是水運行業未來的發展趨勢[18],在此背景下,全球主要國家積極開展氫動力船舶研發。國外氫動力船舶產業發展相對成熟,應用場景已涵蓋湖泊、內河、近海場景[20],如德國Alsterwasser 內河氫燃料電池游船,配備2 套燃料電池系統,每套峰值功率48 kW,最大載客量為100 人[21],美國WATER-GO-ROUND,配備功率為360 kW 的燃料電池系統,載客80 人[22]。2021 年,我國“仙湖1 號”游船[23]利用30 kW 質子交換膜燃料電池系統,載客達20~30 人,同年“三峽氫舟1號”方案設計通過審查,將利用500 kW質子交換膜燃料電池和電池系統實現最高航速達28 km/h。未來,我國氫動力船舶應用場景,可按照先內河、湖泊,再近海,最后遠洋的發展順序[20],通過加大氫能利用范圍和規模,打造氫能航運產業生態,促進重點地區氫能產業鏈全面發展。

3.4 我國企業布局研發氫內燃機產品

與傳統內燃機相比,氫內燃機具有節能環保、輸出功率高的特點,至今已有幾十年的發展歷史,早在2000 年,如福特汽車、寶馬等車企就開始了氫內燃機的研究,國內如長安汽車曾投入資金進行氫內燃機研發。我國在2009 年,由北京理工大學氫內燃機團隊成功開發出我國第一輛氫內燃機轎車,并成功行駛超過10 000 km,目前北京理工大學氫內燃機團隊基本搭建氫內燃機的整套試驗臺系統[24]。2022 年,一汽、濰柴、廣汽先后發布氫內燃機相關產品。2022年6 月8 日,一汽解放自主設計研發的國內首款重型商用車缸內直噴氫氣發動機成功點火并穩定運行[25],該款氫氣發動機基于13 L 重型發動機進行設計,額定功率為372 kW,指示熱效率達到55%,性能指標國內領先。

4 氫能動力建議及展望

4.1 繼續加強頂層設計,推廣氫能產業示范應用

在國家氫能戰略的推動下,明確氫能發展目標、技術路線、重點內容,通過燃料電池城市群的示范作用,吸取經驗與不足,逐步完善氫能政策體系和標準法規,融合政府、行業、企業多方力量,依托我國超大規模市場優勢,培育壯大龍頭企業,逐步降低燃料電池制造成本,實現規模經濟。

4.2 鼓勵技術創新,深度挖掘氫能動力應用場景潛力

通過設立氫能相關技術研究課題等形式、鼓勵技術重點突破,不斷創新。同時以燃料電池技術為主要發展路線,以氫燃料電池汽車為突破口,逐步擴大氫能在飛機、船舶交通領域的應用,明晰適應我國國情的氫能動力技術應用場景,結合國外先進經驗,實現交通全領域的深度脫碳和綠色發展。

5 結論

本文通過解析我國氫能戰略,分析了當前氫能動力主要利用形式及應用場景的發展現狀及未來趨勢。未來,隨著示范城市的推進,我國氫能在政策和市場方面都將進一步完善,燃料電池電堆及相關部件關鍵技術繼續優化,實現國產化替代及超越,最終燃料電池產品實現更大功率、更高功率密度以及更優可靠性和耐久性。同時,氫能動力應用場景將以燃料電池商用車為先,積累示范應用經驗,逐步擴大到乘用車、船舶和飛機的陸、海、空交通領域,助力氫能實現交通行業的深度脫碳,推動我國雙碳目標有效達成。