適合以蘆葦秸稈代料栽培的側耳屬菌株篩選試驗

姬鈺糧 王艷杰* 魏新河 陳佳勃*

(1遼寧石油化工大學環境與安全工程學院,遼寧 撫順 113001;2遼寧錦州生態旅游管理中心,遼寧 錦州 121013)

側耳屬Pleurotus子實體肉質肥厚、營養豐富、味道鮮美,是集營養、保健于一體的綠色健康食品,具有較高的食藥用價值。木屑或闊葉樹段木為栽培食用菌傳統原料[1],但隨著食用菌產業快速發展,闊葉樹木屑價格不斷上漲,生產者的生產成本不斷上升,因此,因地制宜選取合適的替代原料勢在必行。稻草栽培平菇[2],芒萁、芒稈等替代木屑栽培香菇[3],菌草栽培雙孢蘑菇[4],木薯稈屑栽培杏鮑菇[5]等相關研究均證實木屑的可替代性。

蘆葦是一些大型濕地的優勢物種,以遼河口濕地為例,2020 年蘆葦濕地面積為136.9 km2,蘆葦生物量達40 萬t[6-7]。在濕地有大量的蘆葦秸稈被廢棄,不僅造成資源的浪費,還加重水體的富營養化。而適時、適地、適度收割蘆葦,不僅可有效削減水體的營養物負荷,保護水體環境,還可發展當地的生態經濟。李萍萍等[8]用蘆葦替代50%棉籽殼栽培平菇,可降低栽培成本,提高平菇產量;李曉宇[9]用蘆葦玉米芯料栽培杏鮑菇,菇形態、鮮重、粗蛋白等與木屑栽培杏鮑菇無顯著差異,且顯著提高鈣、鐵含量;劉亞蘭等[10]在傳統玉米芯、棉籽殼基質中加入少量蘆葦秸稈栽培金針菇,菌絲正常生長,產量和品質與常規配方工廠化栽培的金針菇無異,降低生產成本,同時提高經濟效益。在適宜的環境條件下,品種特性決定了食用菌生產周期、產量和品質等[1,11],因此,選擇適合特定基料的栽培菌株至關重要。以往研究多集中在以蘆葦作為主要基質栽培平菇的可行性和配方優化,缺少高效利用蘆葦為主料的側耳屬菌株篩選研究。為此,筆者開展以蘆葦秸稈為主料的側耳屬菌株篩選試驗,以期篩選出高效利用蘆葦秸稈的側耳屬優良菌株,為提高濕地保護區域食用菌產業核心競爭力,發展當地生態經濟,提高濕地的凈污能力等提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

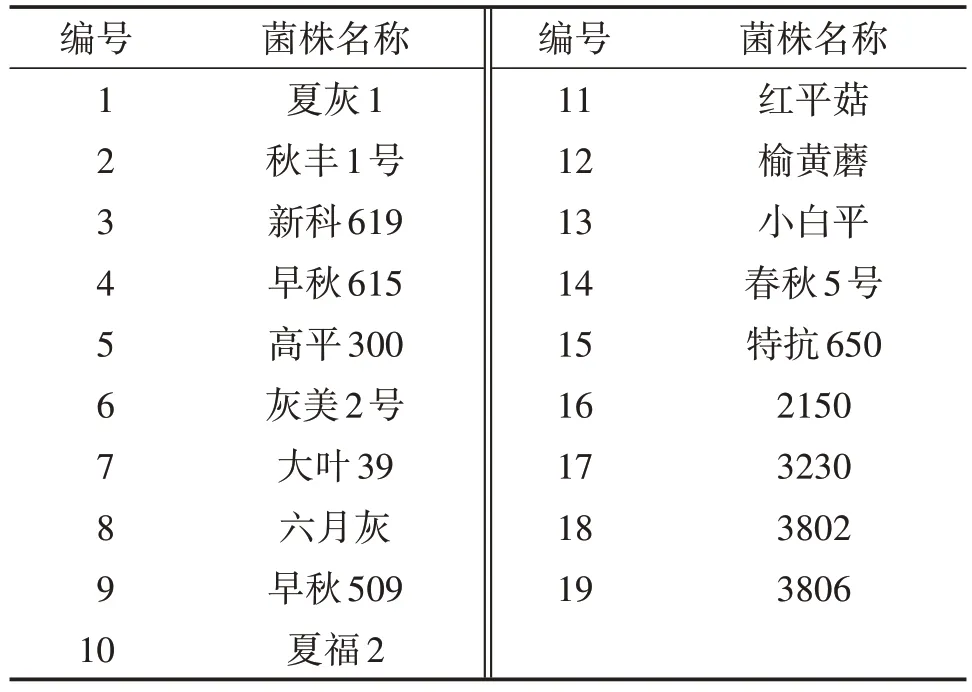

供試19 株側耳屬菌株見表1,由山東省臨沂市羅莊區新世紀食用菌研究所提供。

表1 供試側耳屬菌株

1.2 試驗方法

1.2.1 栽培料配方

栽培料配方為蘆葦屑37.5%,楊樹木屑37.5%,石灰粉2%,麩皮21%,蔗糖1%,石膏粉1%。每袋裝濕料600 g(折干料192 g)。栽培基質碳氮比為33∶1,料含水量為65%,pH 7.5~8.0。

1.2.2 栽培管理方法

熟料袋栽,每個菌株5袋。將蘆葦屑、木屑與石灰(干料質量4%)加水混合,浸泡48 h,每12 h 攪拌一次[12],浸泡結束后撈出控水2 h 以上,再將所有原料混合攪拌均勻,裝袋[13]。料袋高壓蒸汽滅菌,121 ℃,0.15 MPa,保溫2.5 h。滅菌結束待料袋溫度降至室溫時接種,每袋接種5 g。

接種后料袋置空氣相對濕度55%~65%,溫度25 ℃的培養室暗培養。每天檢查,觀察菌絲生長情況。按照常規方法進行出菇管理,環境溫度為15~25 ℃,空氣相對濕度為85%~90%,光照強度為50 lx。當子實體長至八分熟,菌蓋邊緣尚未完全展開且孢子未彈射時采收[14]。頭潮菇采收后,清除殘留根部組織,停水養菌2~3 d 后,打開袋口噴適量清水,進入下潮菇出菇管理[15]。試驗共采收兩潮菇。

1.3 考察內容

觀察、記錄供試菌株菇形、菇體顏色,測定子實體菌蓋直徑等經濟性狀;測定菌絲生長量并計算菌絲生長速度,記錄采收鮮菇產量并計算生物學效率。

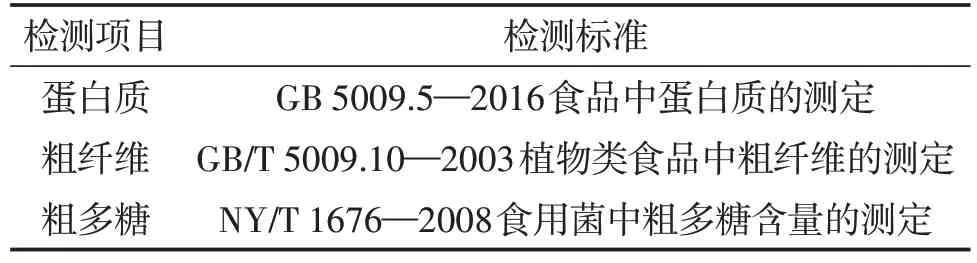

委托農業農村部環境質量監督檢驗測試中心(天津)檢測子實體蛋白質、粗纖維、粗多糖含量,檢測標準參照表2。

表2 供試側耳菌株子實體營養成分檢測標準

1.4 數據處理

采用Spss 26.0 對試驗數據進行單因素方差分析(Anova)。

2 結果與分析

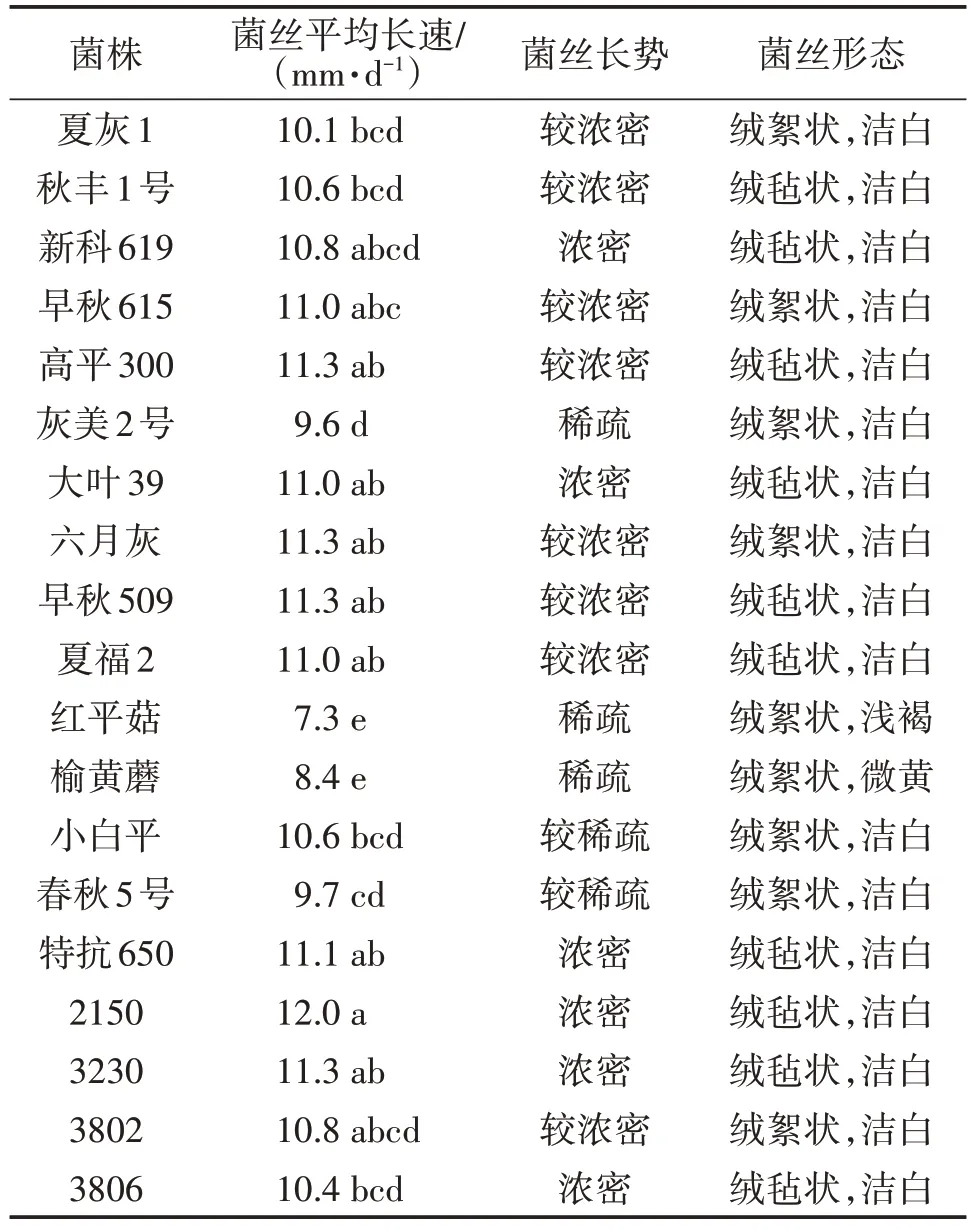

2.1 供試側耳菌株菌絲生長情況

由表3可知,除夏灰1、早秋615、灰美2號、六月灰、紅平菇、榆黃蘑、小白平、春秋5 號和3802 菌株菌絲呈絨絮狀外,其他菌株菌絲均呈絨氈狀;紅平菇、榆黃蘑菌株菌絲分別為淺褐色、淺黃色,其他17個菌株菌絲均為純白色;新科619、大葉39、特抗650、2150、3230、3806菌株菌絲長勢濃密,灰美2號、紅平菇、榆黃蘑菌株菌絲長勢稀疏。

表3 供試側耳菌株菌絲生長情況

方差分析結果表明,19 個供試側耳菌株菌絲平均生長速度以平菇2150 菌株最快,為12.0 mm∕d,其次為高平300、六月灰、早秋509、3230、特抗650、早秋615、大葉39、夏福2、新科619、3802、3806 菌株,這11個菌株菌絲生長速度差異不顯著;菌絲生長速度最慢的為紅平菇、榆黃蘑,分別為7.3 mm∕d、8.4 mm∕d,且與其他17個菌株差異顯著。

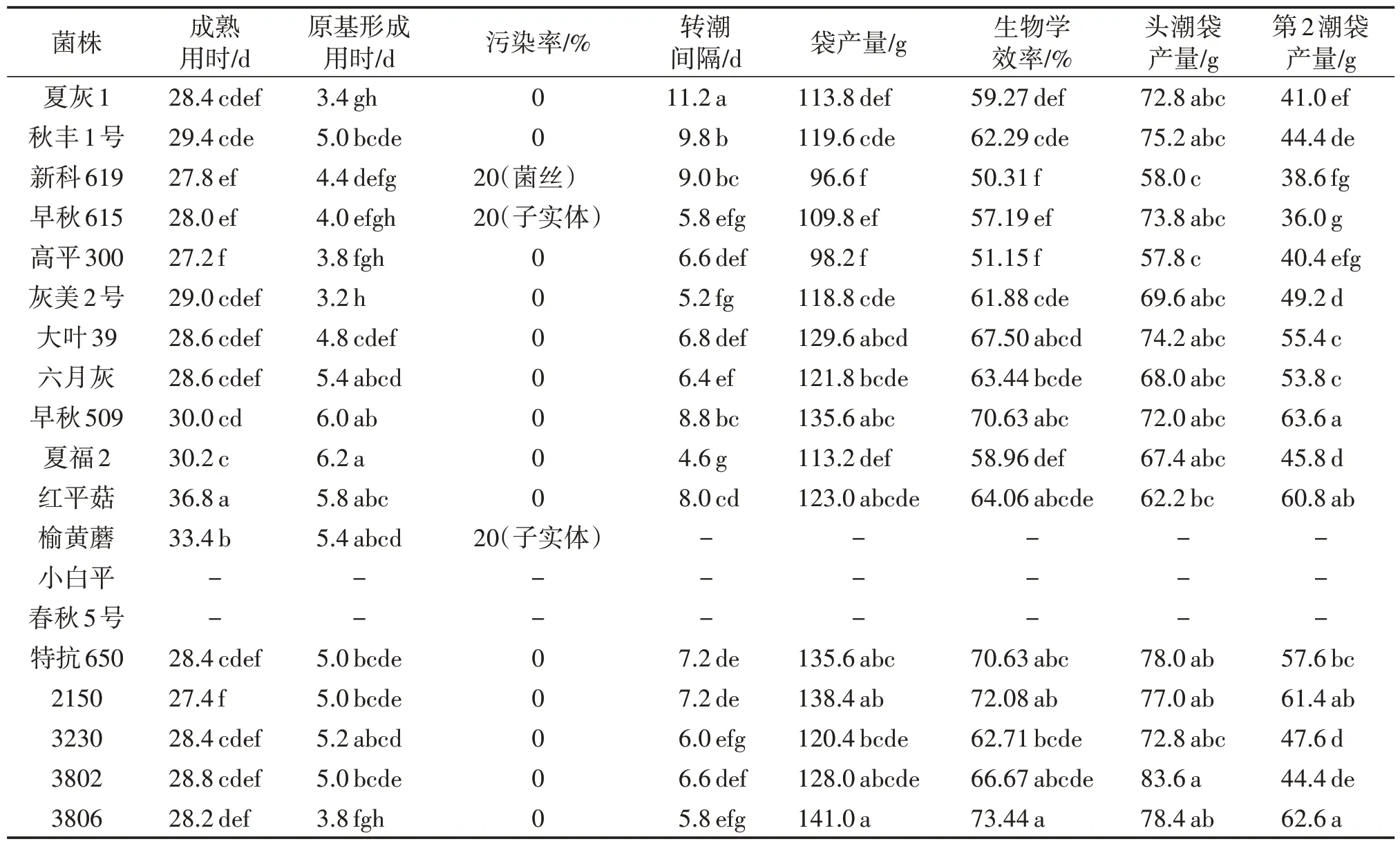

2.2 供試側耳菌株生長周期、產量及生物學效率

由表4 可知,榆黃蘑、小白平、春秋5 號菌株出菇不正常,這3 個菌株不進行比較。方差分析結果表明,子實體成熟用時較短的為高平300、2150 菌株,分別為27.2 d、27.4 d,其次為新科619、早秋615菌株,紅平菇菌株成熟用時最長,與其他15 個菌株差異顯著。原基形成用時最短的為灰美2 號菌株,僅3.2 d,其次為夏灰1、高平300、3806 菌株、早秋615 菌株,這5 個菌株間差異不顯著。新科619、早秋615、榆黃蘑菌株的污染率達20%,較其他菌株抗病性弱。夏福2菌株轉潮間隔時間最短,僅4.6 d,其次為灰美2 號、早秋615、3806、3230 菌株,這5 個菌株間差異不顯著。3806 菌株袋產量最高,為141.0 g,其次為2150、早秋509、特抗650、大葉39、3802、紅平菇菌株,這7個菌株間差異不顯著。3806菌株生物學效率最高,為73.44%,其次是2150、早秋509、特抗650、大葉39、3802、紅平菇菌株。3802 菌株頭潮菇袋產量最高,為83.6 g,僅與高平300、新科619、紅平菇菌株差異顯著。早秋509 菌株第2 潮菇袋產量最高,其次為3806、2150、紅平菇菌株,這4個菌株間差異不顯著,但早秋509、3806菌株與其他12個菌株差異顯著。

表4 供試側耳菌株生長周期、產量及生物學效率

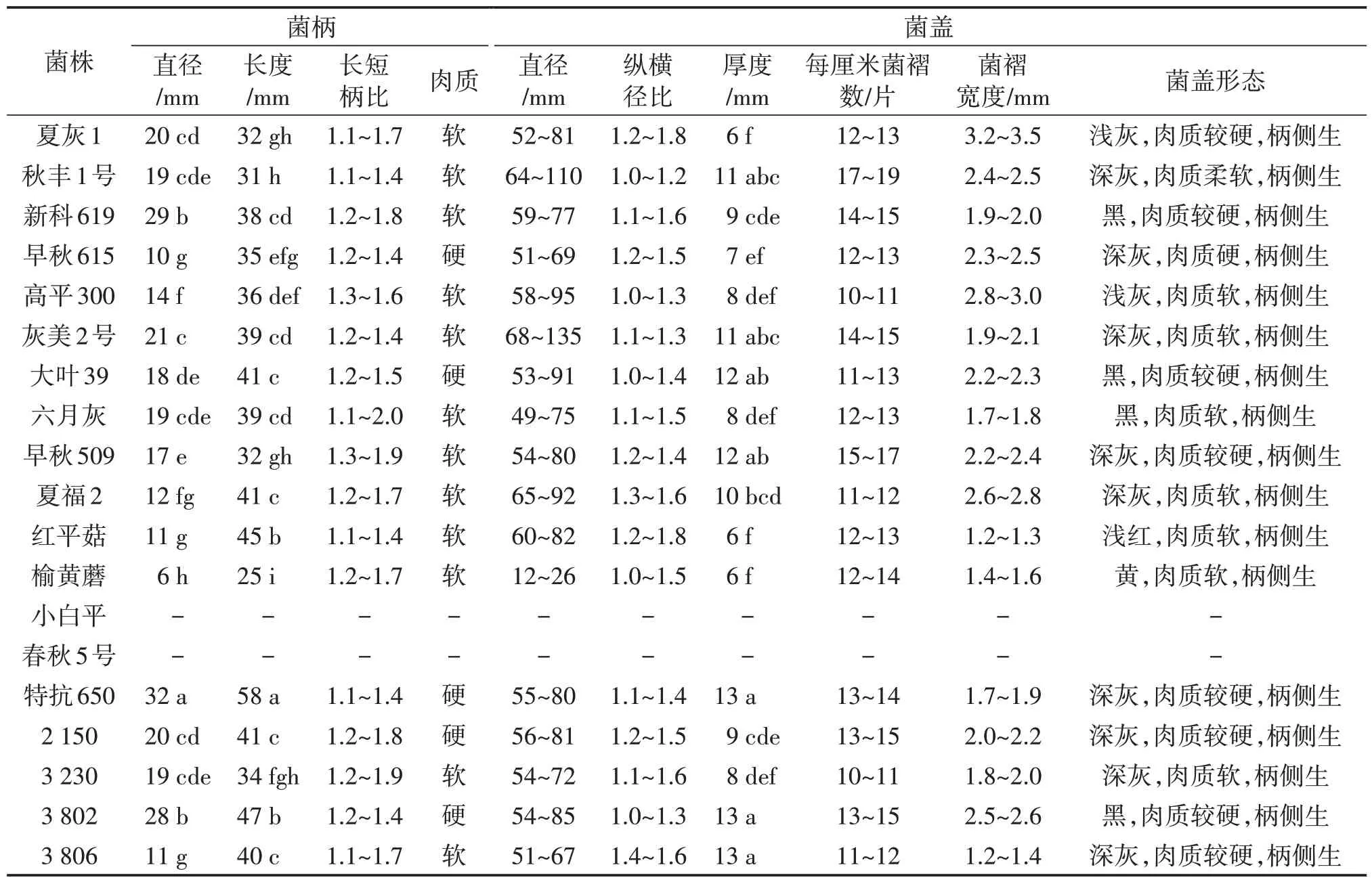

2.3 供試側耳菌株子實體主要經濟性狀

由表5 可知,子實體菌柄較粗的有夏灰1、新科619、灰美2 號、特抗650、2150、3802 菌株,直徑均為20 mm 以上,且與早秋615、高平300、早秋509、夏福2等7個菌株差異顯著;子實體菌柄較長的菌株有大葉39、夏福2、紅平菇、特抗650、2150、3802、3806,均為40 mm 以上,且與夏灰1、秋豐1 號、早秋615 等7個菌株差異顯著。特抗650菌株子實體菌柄最粗、最長。長短柄比較小的菌株有秋豐1 號、早秋615、灰美2 號、大葉39、紅平菇、特抗650、3802。除早秋615、大葉39、特抗650、2150、3802 菌株子實體菌柄硬外,其他菌株均柄軟。

表5 供試側耳菌株子實體主要經濟性狀

秋豐1號、灰美2號、夏福2菌株菌蓋直徑較大,均為65 mm 以上,榆黃蘑菌株菌蓋最小,僅12~26 mm。除夏灰1、新科619、紅平菇、3230 菌株菌蓋縱橫徑比較大外,其他菌株菌蓋較為圓正。秋豐1號、灰美2 號、大葉39、早秋509、夏福2、特抗650、3802、3806 菌株子實體菌蓋較厚,均為10 mm 以上,且與夏灰1、早秋615、紅平菇、榆黃蘑菌株差異顯著。紅平菇、榆黃蘑菌株菌蓋分別為淺紅、黃色,其他菌株菌蓋顏色多以黑、深灰、淺灰為主。秋豐1號、新科619、灰美2 號、早秋509、特抗650、2150、3802 菌株菌褶密,為13~19 片,高平300、3230 菌株菌褶每厘米僅10~11片。夏灰1、秋豐1號、早秋615、高平300、夏福2、3802 菌株菌褶較寬,均為2.3 mm以上,紅平菇、3806 菌株菌褶較窄,不足1.4 mm。供試所有側耳菌株的子實體著生方式均為側生。

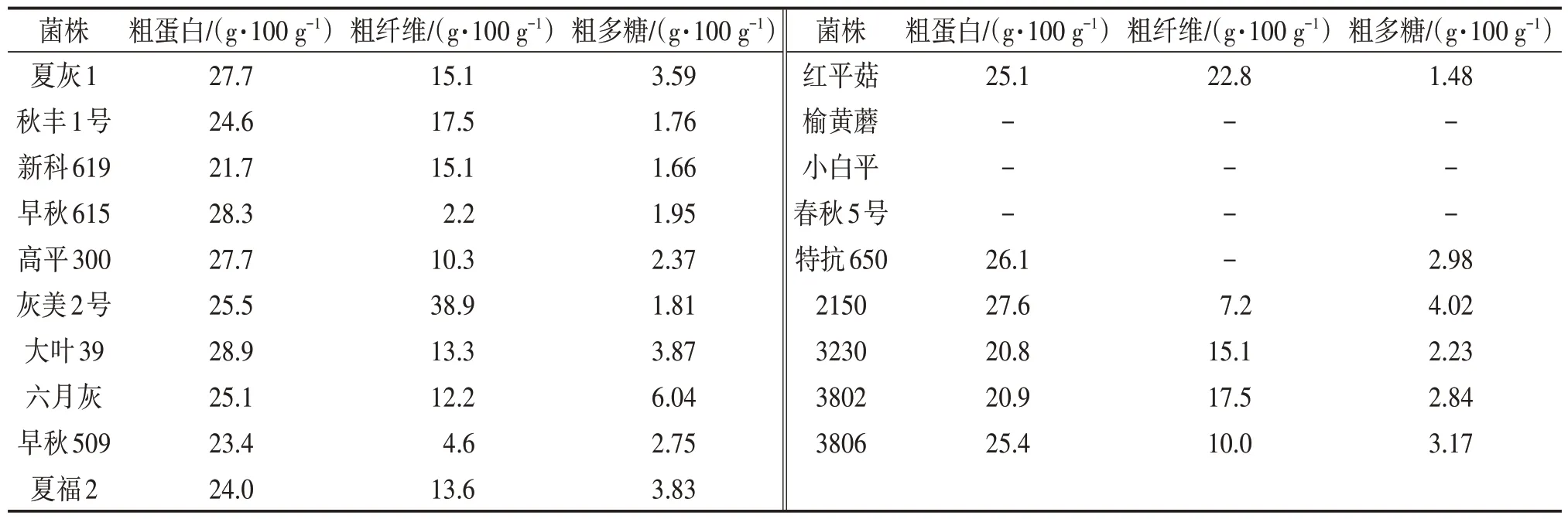

2.4 供試側耳菌株子實體營養成分

由表6 可知,大葉39 菌株子實體粗蛋白質量分數最高,為28.9%,其次是早秋615、夏灰1、高平300、2150菌株,3230菌株子實體粗蛋白質量分數最低。灰美2 號菌株子實體粗纖維質量分數最高,為38.9%,其次是紅平菇、秋豐1 號、3802 菌株。六月灰菌株子實體粗多糖質量分數最高,其次是2150、大葉39、夏福2菌株,紅平菇菌株子實體粗多糖質量分數最低,僅為六月灰菌株的24.5%。

表6 供試側耳菌株子實體主要營養成分

3 小結

試驗結果表明,3806、2150、大葉39 菌株菌絲生長速度快,生產周期短,袋產量與生物學效率較高,經濟性狀優,屬于高產菌株。大葉39、2150、秋豐1號、灰美2號等菌株子實體菇體大,菇形好,單菇質量高,商品性狀好。大葉39、夏灰1、六月灰、2150菌株的粗蛋白、粗纖維和粗多糖含量較高,其中大葉39、2150菌株子實體粗蛋白含量均高于食用菌營養標準值。

綜合比較試驗菌株在蘆葦木屑配方料表現,初步篩選出大葉39、2150 菌株較為適宜蘆葦料栽培,可進一步擴大試驗,逐步示范推廣。