認知敘事作為生態語言學的新分析范式

阿倫·斯提比文 魏琛譯

[摘 要]生態語言學的跨學科屬性集生態、認知、敘事與語言學為一身。文章旨在從傳統敘事中發掘故事,對其進行結構化敘事改述,擯棄舊敘事的破壞性力量,倡導新敘事的有益性功能。作者首先統一了已有文獻中關于“敘事”的術語,同時從生態與認知的視角重新考量了“敘事結構”“敘事文本”,分別將其定義為“敘事結構是人們頭腦中的故事,涉及一系列在邏輯上相關聯的事件”以及“敘事文本是一種特定的口頭敘述、書面作品或其他表達形式,它敘述了一系列時間和邏輯上相關的事件”;而后重點闡述了“自我、生態與起源敘事”之間的密切關系,倡導人們摒棄金字塔型的“人類中心論”模因,倡導生態互聯型模因,人類應以更謙遜的態度來看待人類與其他物種以及世界環境之間的生態聯系。作者堅信,經過認知敘事改述過的、存儲于人們頭腦中的故事不僅可以影響人們思考和談話的方式,還可以影響人們的行為,而思考人類與其他物種和世界環境以及與人類行為之間的關系,不僅關乎人類與其他所有物種的福祉,而且理應成為生態語言學的新分析范式和研究方向之一。

[關鍵詞]生態語言學;認知敘事;敘事結構;敘事文本;生態敘事

一

中篇小說《雷云之子》(Son of the Thundercloud)講述了一個被人們遺忘的傳統故事的時代:

當我第一次來到這里生活時,地球是綠色和肥沃的……講故事的人走遍全國,向人們講述故事,傳播歡樂和希望……但當講故事的人一個接一個地被殺害時,人們慢慢忘記了他們所聽到的……并允許自己的大腦接受黑暗。因此,干旱來臨便成為人們拒絕快樂故事而接受黑暗故事的結果。①

這部中篇小說由伊斯特琳·基爾(Easterine Kire)創作,她是印度東北部納迦蘭地區安加米族(Angami)的一位獲獎作家。顯而易見,上面摘錄的歡樂故事秉承口述文化的傳統敘事,將知識傳遞給后代,告訴他們如何在當地環境中可持續地生活;②而黑暗故事則是工業文明的故事,它導致人們被貪欲控制,從而破壞環境。

《雷云之子》借鑒了納迦(Naga)傳說,以一種向當代人講述我們所面臨的生態問題的形式呈現了這些傳統敘事。①這是一個具有豐富內涵的神話故事,修正并充分利用了經典的“英雄之旅”結構,②主角貝利因干旱和饑荒而被迫離開村莊,開始了一段發現和轉變之旅。有一個主題將旅程中所有的事件聯系在一起:水——“你能找到的最純凈的生命形式”。③起初,有一場持續數百年的嚴重干旱,后來雨水歸來生態便得以迅速恢復。有一條被村民們稱之為“母親”的河為人們提供食物,一種“‘暴雨怪獸會摧毀房屋和田地”,④雷云之子自己也由雨滴孕育。這個故事將水、人類與生態系統的繁衍和繁榮、氣候變化和文化聯系在一起。它傳遞了一個明確的信息:當傳統文化被忽視、人們變得貪婪或充滿仇恨時,生態災難便會降臨。這本書之所以如此充滿力量,是因為它的敘事結構——一系列事件,它們將前因后果聯系起來,讓讀者提取其中所傳達的信息,并將其融入自己的生活之中。

敘事是《雷云之子》最有力的故事形式。正如達爾斯特倫(Dahlstrom)所指出的那樣,敘事在“動機和興趣、分配認知資源、細化并將其轉移到長時記憶中”均有積極作用。“有鑒于此,敘事認知被認為代表了人類思維的默認模式,其結構指向現實”。⑤敘事將人物、事件和地點交織在一起,描述其間的意圖和動機,將前因和后果以及行為和結果聯系起來。更重要的是,從生態角度來說,敘事可以傳達倫理和表述責備。它用鼓舞人心、令人感動和難以忘懷的方式來達成這一切。

不同的理論家以多種方式使用“敘事”(narrative)、“故事”(story)、“情節”(plot)、“寓言”(fabula)、“敘述”(narration)以及“文本”(text)等術語,但通常的做法是將敘事的底層結構與其作為特定文本的表現形式分離開來。就本文而言,“敘事結構”(narrative structure)這一術語用于表示系列事件之間的基本框架(basic scaffold)及其邏輯聯系:

敘事結構是人們頭腦中的故事,涉及一系列在邏輯上相關聯的事件。

與本文所列其他類型的故事一樣,敘事結構被認為是認知的,⑥存在于個人的頭腦之中。它們還可以作為社會認知廣泛存在于人們的頭腦之中,在形塑主流世界觀方面起作用。術語“序列”(sequence)表明事件之間所具有的時間聯系;“事件”(event)則表明采取行動的地點、主角及其經驗。⑦二者之間的邏輯聯系可能是顯性的,也可能需要讀者在敘事推理過程中推知(infer)。

敘事結構可以非常簡單。格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)的下述文字是一個包含兩個事件的結構:

一年半前,我不和任何人說話,除非確實必要,但后來我找到了說話的理由。⑧

這兩個事件發生在一個序列中,通過以不說話為對立面,然后有說話的理由(即氣候變化),使二者在邏輯上聯系在一起。

在另一次演講中,桑伯格再次使用了相同的敘事結構,但文字不同,細節也略有不同:

后來我被診斷為……選擇性緘默癥。這基本上意味著我只在認為有必要的時候說話。現在就是這樣的時刻之一。①

除了“我”和“說話”之外,這段話里的每一個詞與前一段都不同,但它仍然具有相同的底層結構。本文使用術語“敘事文本”來描述隱藏在這類文本背后的底層結構:

敘事文本(narrative text)是一種特定的口頭敘述、書面作品或其他表達形式,它敘述了一系列時間和邏輯上相關的事件。②

敘事文本有多種類型,科漢(Cohan)和夏爾斯(Shires)只列出了其中的一些:“小說、短篇故事和電影……還有報紙、廣告、歷史、神話、信件、軼事、笑話、大眾娛樂和公共儀式。”③作為認知結構而非語言結構,敘事結構也可以在其他傳達模式中表現出來,比如視覺圖像、手勢或音樂。為方便起見(并遵循慣例),本文使用“敘事”一詞來指代敘事結構及其在敘事文本中的表現。

敘事結構可以很簡單,也可以極其復雜和精細(intricate)。它們可以像曇花般短暫地出現,然后被人們遺忘;也可以反復出現,進而在不同的文化和歷史中回蕩、產生共鳴。比如有一種特殊的敘事,即被民俗學家稱之為“ATU328”的“男孩偷走了食人魔的寶藏”。達西瓦(Da Silva)和特拉尼(Tehrani)利用系統發育分析,④將這種敘事追溯到“深入印歐史前”的數千年前,其影響出現在諸多歐洲文化之中,例如《杰克和魔豆》(“Jack and the Beanstalk”)這類常見的童話故事就符合這一敘事結構。

本文將使用小寫字母來象征(indicate)敘事結構,比如我們使用“jack and the beanstalk”來代表這一認知結構,萊科夫(Lakoff)稱之為“助記符”(mnemonic)。⑤該結構代表存在于“知道故事”的眾人記憶之中的、具有時間和邏輯關聯事件的基本框架。誠然,故事可以有不同的版本,而且記憶永遠不可能完美,因此存儲在人們腦海中的確切細節可能會有所不同。然而,討論這些敘事結構之間的原型性(prototypical)卻是可能的。

“jack and the beanstalk”的原型敘事結構(prototypical narrative structure)始于杰克和他母親的故事。他們很窮,為了生存而不得不賣掉奶牛。杰克用奶牛換來了魔豆,憤怒的母親將魔豆扔出了窗外。它們長成了一棵巨大的豆莖樹,杰克順著樹莖往上爬,卻發現一個巨人正打算吃掉他。杰克偷走巨人的金銀財寶,并殺死了他。后來他變得非常富有,從此過上了幸福的生活。這是對這類敘事結構中所包含的事件序列的簡要總結,區別在于具體的敘事文本將由不同細節填充。敘事文本可以是特定的書籍、電影或現場講故事等形式,如同漢尼(Hanne)所指出的那樣,⑥書面形式與以時間為序列的口述傳統截然不同。約瑟夫·雅各布斯(Joseph Jacobs)1892年的版本使用了這樣的開頭和結尾:

(開頭)從前有一個貧窮的寡婦,她有一個獨子叫“杰克”,還有一頭牛叫“米克·懷特”。①

(結尾)杰克和他的母親變得非常富有,他娶了一位美麗善良的公主,從此他們過著幸福的生活。②

敘事文本增加了一些細節,這些細節可以被視為“衛星”,因為它們對正在展開的故事并沒有起到至關重要的作用。③至于奶牛叫什么名字、杰克是否娶了公主都無關緊要,而豆莖樹生長等“核心”事件(kernel events)對故事的發展才是至關重要的。然而,衛星元素(satellite elements)可以“對敘事的意義和整體產生非常重要的影響”,并賦予“一部作品以力量和意義”。④

對生態語言學而言,敘事中潛在的信息或道德判斷才是特別重要的。這些信息或道德判斷可被提取出來,獨立于敘事之外,并可應用到日常生活之中。本文稱之為“敘事蘊涵”(narrative entailments),它被視為敘事結構的一部分,就像隱喻蘊涵(metaphorical entailments)是隱喻結構的一部分一樣。

在童話故事中,敘事蘊涵有時可從其敘事文本中明確提取出來。例如,《野兔和刺猬》(“The Hare and the Hedgehog”)寫道:“這個故事的寓意是……無論他有多偉大,任何人都不應該縱容自己嘲笑地位更低下的人。”⑤然而在更多情況下,其蘊涵義是隱性的,需要讀者根據提示和線索提取。正如麥錢特(Merchant)所指出的:“文獻中的意象可以在文化中起著規范性作用。意象(images)控制可以用作道德約束或道德制裁——就如同微妙的‘應該或‘不應該一樣。”⑥

安德魯·蘭(Andrew Lang)版本的《杰克與魔豆》中有一個仙女,她給了讀者一個強烈的暗示,告訴讀者應該帶走什么。仙女告訴杰克:

你表現出求知欲、勇氣和進取心,因此你應該站起來;當你爬上豆莖樹,你就登上了財富的階梯。⑦

如果說這里的垂直隱喻(verticality metahpor)將“攀爬”映射為“進取心”,將“上升”映射為“成功”;⑧那么,從“階梯”到“財富”的隱喻便固化(entrench)了個體通往物質財富的途徑這一主導故事。

一些蘊涵可以顯性地提取出來,而另一些則需以一種微妙的方式暗示出來。在“jack and the beanstalk”的敘事結構中蘊涵的意思便是:(我們)可以傷害那些與我們不同的、邪惡的人,竊取其財富,進而邁向金錢所帶來的幸福之路。讀者可以根據生態哲學觀來分析、判斷其潛在的敘事蘊涵。本文的生態哲學觀呼吁關注所有人的福祉,關注從富人到窮人的再分配,以便在降低總體消費的前提下滿足所有人的需求。上述故事的再分配僅僅實現了從以前的富人到現在的富人的變化,而未觸及、也未消除杰克那貧窮的鄰居這一深層問題,一切如舊。重要的是,我們應將讀者視為具有批判意識的人——他們能有選擇性地為自己提取故事所蘊涵的隱性內容,接受或拒絕故事或顯性或隱性地鼓勵他們接受其中蘊涵的內容。

麥克拉倫(McLaren)使用了“我們信奉和踐行的故事”這一表述,即“我們自述的那些塑造我們世界的、令人恐怖和狂喜的故事”。①他認為,“如果敘事賦予我們的生活以意義,我們需要了解這些敘事是什么,以及它們是如何對我們產生如此巨大的影響的”,因為“敘事可以成為社會轉型的政治性促動因素”。為此,他提出一種他稱之為“批判性敘事學”(critical narratology)的教育理念(pedagogy),質疑了“社會中‘金貴的帝國敘事或權威敘事存量(magisterial narratives)”。②

批判性敘事學不會試圖禁止諸如“jack and the beanstalk”之類的文化敘事,這既是不可取的,也是不可能的。與之相反,它鼓勵人們對敘事的潛在蘊涵進行批判性認識,將其與替代敘事進行比較。關于“jack and the beanstalk”的另一種敘述可以在兒童讀物《吉爾在杰克爬豆莖樹時做了什么?》(What Jill Did While Jack Climbed the Beanstalk)中找到。③在這個故事中,杰克有一個妹妹叫吉爾,她也收到了魔豆。她種下魔豆,收獲了大量的豆類食物,不僅養活了一家人,而且還與朋友和鄰居分享了食物。這克服了傳統敘事的負面蘊涵,倡導為更廣泛的社區而非個人財富獲取收益的模式。就“垂直”這一術語而言,它贊美的是與肥沃土地之間的親密接觸,提升共享的覆蓋面(horizontality)。麗貝卡·索爾尼特(Rebecca Solnit)在《灰姑娘的解放者》(Cinderella Liberator)中講述的灰姑娘的故事也具有類似的結尾,當兇殘的姐妹們意識到:

如果你能恰當地分享,每個人都有足夠的食物、足夠的愛、足夠的家、足夠的時間、足夠的蠟筆,人們便可彼此成為朋友。④

倡導共享的蘊涵與本文的生態哲學觀交相共鳴,因為通過節約資源可以促進福祉和保持最低限度的環境消耗。復述主流敘事確實具有使其重獲新生的重要生態潛力,克勞利(Crowley)和彭寧頓(Pennington)也曾描述過于強調規定性或再確認帶來的陷阱,⑤這無法真正顛覆原型帶來的刻板印象。誠然,不管故事的新版本是怎樣的,若要受歡迎并得到傳播,甚至取代原有的故事,它都需要像之前的版本那樣生動、引人入勝、扣人心弦。

尋找值得信奉和踐行的新敘事的另一種可能,便是使用傳統的講故事技巧來創作新的敘事,用以講述當前世界所面臨的生態問題。短篇小說集《敲門聲》(Knock at the Door)就是這樣的一個范例,其中包含了數十個“艱難時期的現代民間故事”。⑥這些敘事有助于讀者思考其需要做出的改變,以超越“一種推動不平等、摧毀精神家園并侵蝕支撐我們生命的生態系統的經濟體系”。⑦菲利普·普爾曼(Philip Pullman)在小說集前言中寫道:

故事是理解世界的最古老、最有效的方式之一……人類的想象力極為重要,當我們試圖過上美好生活,與此同時又似乎在破壞這個世界時,它卻轉向探索人類遭遇的種種問題,沒有什么比這更有價值或更令人鼓舞的了。①

簡·迪安(Jan Dean)的《魔術師之家》(“The Magicians House”)是這些現代民間故事中的一個,它有力展示了隱喻和敘事結合的強大之處。在這個故事中,主人公吉尼特(Genet)為滿足自己內心的渴望而與一名魔術師簽訂了一年零一天的勞務合同,工作的內容只是為房子點上燈以保持明亮。房子很小,工作很容易。然而,當房子的數量突然開始呈指數級增長時,記涅必須馬不停蹄地為不斷出現的新房子點燈。房子數量增長飛快,很快就遍布世界,而所點燈火的熱量融化了南北兩極的古老冰川。合同期到了,當記涅想要離開時,故事的最后一句卻寫道:“可是,她沒有做到。因為現在房子就是所有一切。”②

在這個敘事中,一年零一天里發生了一系列邏輯上相關的事件:從合同的簽訂到房子的數量不斷翻番,再到記涅最后無處可去、試圖離開。處在逐漸融化的極地之中的房子,其意象是一個線索,說明這不僅僅是一個關于魔術師房子的故事,而且是一個關于工業文明的發展對自然世界侵蝕的隱喻。它生動地說明了有限行星上的指數增長所帶來的后果,從而將長時段尺度上發生的復雜過程簡化為一個易于想象的、簡單事件序列的結構。

對于“the magicians house”敘事結構的隱喻分析可以采用與普通隱喻完全相同的方式進行,不同之處在于:其使用的不是源框架(source frame)而是源敘事(source narrative)。源敘事將工業增長的目標域結構化。在上述敘事隱喻中,記涅映射到被剝削的工人,房屋映射到工業文明,房內所點之火導致的兩極融化映射到人為氣候變化。這個隱喻蘊涵著工業文明的指數增長摧毀了地球上的生命。敘事和隱喻通常以這種方式協同工作,邁克爾·漢尼(Michael Hanne)的一系列作品對這兩種語言手段的融合進行了卓有成效的探索。③

敘事結構是發生在一個序列中的邏輯關聯事件的骨架,但也正是敘事文本充實了細節、使之生動起來。如果敘事文本足夠生動和有力,那么聽眾可以感覺到他們是在從這些事件之中汲取他人的經驗。安妮特·西蒙斯(Annette Simmons)描述了“個體經驗如何傳遞深層次理解,使人產生真正的同情心”,例如讓投資者在發展中國家的血汗工廠里工作,然后要求他們堅持為供應商創造更好的工作條件。然而,當個體經驗的傳達不可行時,敘事文本便會接過接力棒、提供最好的他者經驗,西蒙斯將故事定義為“以足夠的細節和感覺來敘述重新想象的體驗,使聽眾的想象力將其視為真實體驗”。④

敘事擁有的力量之一便是能夠讓人們想象其他人和其他物種的生活經歷。正如赫爾曼(Herman)所描述的那樣:

敘事可以被視為一種資源,用以模擬非人類他者經歷的豐富性和復雜性,因此可以作為一種手段來強調他們所經歷過的碎片化或被徹底破壞的利害關系。⑤

因此,敘事可以非常有效地凸顯(salience)在當代話語中經常被刪略(erased)的自然界元素。馬丁·李·米勒(Martin Lee Mueller)的《成為鮭魚,成為人類》(Being Salmon, Being Human)一書便是這樣的絕佳例子,該書凸顯了動物的生活經歷。作者在前言就已明確提出這一目標:“我們正處于一場系統性的生態屠殺之中……是時候放棄將人類置身其外(humanity-as-separation),同時也是時候促使與我們過去所信奉和踐行的信條完全不同的故事呈現(emergence)了。”①米勒為尋找我們所信奉和踐行的新的生活故事做出了貢獻,他首先批評了鮭魚產業的表征形式:

(生態學術語)“生物量”是漁場定義鮭魚的方式。(生物量)是一個具體等式的代名詞:生物等于肉;肉等于質量;質量等于數字;數字等于經濟表現。②

然后,米勒從關于鮭魚的民間故事中汲取素材,如美洲土著人的故事《鮭魚男孩》(“Salmon Boy”),致力于從中尋找能夠幫助我們重新思考人類與自然界關系的敘事。神話故事《鮭魚男孩》講述的是一個男孩違反了與鮭魚的協議,對它們造成了傷害,但當他溺水時,鮭魚不計前嫌仍將他救起來。之后鮭魚更是把男孩當做貴客,在它們的水下莊園以禮相待。回到社區后,男孩呼吁村民們尊重鮭魚。③米勒在談到這個故事時說,它“開啟了聽眾的體驗,使其融入充滿生機的地球”。④他描述了故事中的鮭魚如何扮演老人的角色,通過讓男孩意識到自己的行為對其他生物造成的影響,幫助男孩獲得成熟的觀念。米勒得出這樣的結論:這個故事使得那些將鮭魚視為“資源”或“存量”的想法變得難以置信。總而言之,在敘事中將時間和邏輯聯系以及生動的意象描寫結合起來,產生了巨大的力量,將破壞生態的行為與其對世界的負面影響聯系起來,并在這樣做的過程中傳達了促進環保行為的隱喻蘊涵。

除了借鑒本土故事外,米勒還創作了自己的微敘事故事(micronarratives),用以推動其向新故事的轉變。《鮭魚成長記》(“Being Salmon”)便是其中的一篇,它追溯了雌性鮭魚從出生于溪流中到返回大洋的成長歷程。故事生動地捕捉到了雌性鮭魚第一次遇到海水時的情景:

她關注著其他鮭魚。她的眼睛,她的舌頭,她的側線,她肌肉發達的鰭……她的感覺在她的神經系統之間來回流動,周圍的河流以及一切的一切……她顫抖的肌肉,她的鰭,她的鱗片,有東西在她的神經網絡呼嘯而過——觸及整個跳動的身體的邊邊角角:鹽!⑤

故事密切關注鮭魚的心理和身體體驗,幫助讀者切身感受到另一個體的思想、感覺和身體體驗。這里有一個“注意”(attending to)的心理過程,即上面關于身體部位的一系列詞語,其中最有效力的是使用了連續的動詞現在時“流動(來回)”、“顫抖”、“呼嘯而過”和“跳動”。這些動詞生動地捕捉到生命體血肉之軀內的律動過程。赫爾曼很好地描述了這種敘述手法(writing)在創造超越人類體驗的同理心方面所起的重要作用:

在描繪非人類動物的瞬間體驗的故事中,可敘事性(narrativity)常常從想象另一種不同類型的智能生命體是如何建構世界的過程之中浮現出來,以及通過這種富有想象力的參與,反過來促使人們重新思考人類和非人類經驗之間的關系。①

口述故事擁有強大的力量,因為它所創造的敘事文本不僅包括文字,還包括語調模式、手勢以及與觀眾和場地之間的互動。南森(Nanson)這樣寫道:

在講故事的時候,講故事的人和聽眾之間,聽眾與聽眾之間,以及在場的所有人和他們所處的場所之間,編織起一張相互連接的網絡。如果這個場所是戶外,那么它與其所呈現出來的自然界的方方面面都有聯系。②

雖然口述故事在工業社會中早已被書面敘事(writing)所湮沒,但越來越多的口述故事者正在用他們的口頭敘述技巧挑戰工業文明的主導故事,以期推廣那些我們信奉和踐行的、更具生態效益的故事。③南森描述了這些故事講述者是如何使用口述故事來“彌合現代社會與自然疏遠的溝壑,并用植根于生態平衡、社區共益和同理心的價值觀來平衡追求自身經濟利益的邏輯”。④

南森的一個故事是《信鴿》(“The Passenger Pigeon”),這是一個關于滅絕的故事,試圖為它的主人公——一個完整的物種創造共情感。故事是這樣開始的:

信鴿曾經是地球上數量最多的鳥類。北美所有鳥類中可能有40%是信鴿。早期的歐洲定居者驚訝地看到如此龐大的鳥群,延綿數百公里,里面有成千上萬只鳥。⑤

故事緊接著描述了一系列事件,在這些事件中,信鴿被獵取、被殘殺越來越成為一種例行公事般的行為(mechanised)。故事以這樣的方式結束:

直到只剩下一只。他們叫她瑪莎……她于1914年9月1日下午1點去世。隨著她的死去,曾經是地球上數量最多的信鴿滅絕了。瑪莎的尸體被……塞滿填充物并放在一個玻璃盒子里展出。她至今仍被國家歷史博物館收藏。⑥

這個敘事結構的基本架構包括:(1)時間序列:從歐洲殖民者的到來到現在;(2)數量序列:始于大量的鳥,終于最后一只鳥的死亡;(3)因果關系之間的邏輯序列:陳述了信鴿數量減少,直至滅絕的原因。然而,敘事文本卻超越了其嶙峋的骨架,以生動的血肉傳達了這些事件,喚起人們對鳥類的同情,提醒人們不要讓曾經的生態災難重蹈覆轍。

要想創造出生動的形象以還原出像“滅絕”這類抽象的概念困難重重,但南森卻借鑒了自然學家約翰·J. 奧杜邦(John J. Audubon)的證詞,后者說他親眼目睹了這些信鴿走向滅絕。以下段落的敘事通過視覺、聲音和嗅覺中的明喻和感官形象讓聽眾在腦海中如臨其境般見證上述事件:

他(奧杜邦)說,天空中到處都是鳥,中午的太陽像日食一樣暗了下來。鳥糞像雪一樣從天而降,那么多翅膀拍打的聲音淹沒了他的感官……里面的氣味令人難以置信……他們降落在樹上的聲音像雷聲,他們的求愛聲像鈴聲……

敘事文本通過一組“殺戮”的動詞來象征信鴿數量的銳減:殺死(killed)、被獵殺(hunted)、被摧毀(destroyed)、被屠宰(slaughtered)、被抹殺(obliterated)、被射殺(shot)和被射下(shot down),這些動詞暗示著行為發出者的蓄意之舉。它還包括了行為操作中涉及的一組技術,如槍械、捕鳥網以及作為屠殺工具的機槍;電報作為協調活動的一種方式;鐵路則把這些信鴿帶到市場。這類詞匯集合以及“例行公事化”一詞則觸及一種技術性的敘事框架,將其與殺戮和滅絕聯系在一起。通過這種方式,敘事挑戰了工業國家的主流故事,即技術進步是一種純粹的商品。誠如南森所說:“我所介紹的這個故事,無論是在結構上還是在表達上,都表明了我們對失去這種生物的哀悼,以及我們對導致這種滅絕事件發生的發展模式的質疑(challenge)。”①

敘事文本最有可能喚起同理心的一個方面便是它以何種方式結束:聚焦最后一只信鴿——瑪莎。她的名字、她的生活細節(什么時候、在哪里出生,活了多久)以及她死亡的精確時間——“1914年9月1日下午1點”,這些非同尋常的凸顯都賦予其鮮明的個性。

除文字之外,這種敘事文本的口述表現形式還包括語調、停頓、手勢、眼神交流以及與聽眾的互動。南森描述了他是如何在寫到“這是最后一次有人開槍或看到野生信鴿”這幾個字之后停頓下來(pause),陷入沉思,以紀念歷史上的這一時刻,然后在“被捕獲的信鴿一只接著一只死去”后戛然而止。②

像這類滅絕敘事的力量在于,它們可以濃縮一個抽象的、在很長時間內發生的過程,并通過讓聽眾在想象之中有血有肉地體驗具體的關鍵事件(key events),喚起聽眾對整個物種的同理心。正如海斯(Heise)所指出的那樣,“生物多樣性、瀕危物種和滅絕事件的本源是文化問題,是一個我們應該重視什么以及我們應該講述什么樣的故事的問題”。③

總而言之,生態語言學家的關鍵任務之一就是揭示在工業社會中廣為流傳并塑造了人與自然界關系的舊敘事。更重要的是,尋找我們信奉并踐行的新敘事,這些新敘事可以是新寫的,也可以是從世界各地的傳統文化和土著文化的口頭敘事中提取的,它們的生命力很強(sustainably),已經在當地存在了成百上千年。正如馬馳拉蒂(Machiorlatti)所描述的那樣,“土著居民的許多傳統口頭敘事直接反映了他們的世界觀,即所有造物都是相互關聯的,具有廣泛的循環性波動和對生命、關系、轉化與復甦的表達”。④一旦發現了有益性敘事(beneficial narratives),它們自身便可得到升華,融入教育、政治、政策或競選的話語中,為我們提供可信奉和踐行的新故事。①

二

2020年1月,世界經濟論壇(World Economic Forum)發表了一篇不同尋常的文章,題為《為保護我們的星球,我們必須從以自我為中心的領導者轉變為以生態為中心的領導者》。②該文的敘事從地球所面臨的麻煩開始,然后辨識其原因——揭示其背后的深層次故事,這些故事都將人類視為處于“獨立的、占主導的、優于自然的”地位,而自然則成為人類“購買、出售、提取和利用的商品”。最后,它明確了未來的解決方案,即領導者應采用“以生態為中心的心態——我們應感激和尊重自然,而不是認為自己可以凌駕于自然之上”。這一敘事方式使用了問題/解決方案結構將兩類事件聯系起來:一類是當前發生的(以自我為中心的領導者的實踐),另一類是未來發生的(以自我為中心的實踐)。在踐行過程之中,它在主流經濟學中為自然界的內在固有價值發出了罕見的吶喊聲。

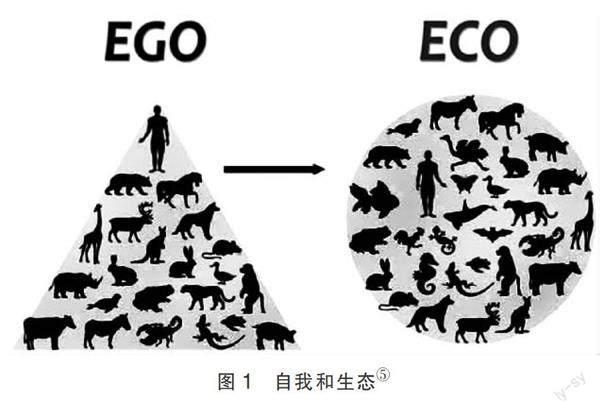

除了本文的敘事之外,還有一個以可視形式表征的敘事圖:如圖1所示,左邊是一個金字塔,位于頂端的是人類,下面是其他動物;圖的右邊是一個圓圈,人類和其他動物在一起。事實上,這張圖是一種常見的互聯網模因圖,以稍有不同的形式出現在許多網站上,圖1是其中一張。

圖1的視覺設計是一種經典的新-舊信息結構(a classic given / new structure),③其中左側的舊信息是假定觀眾應該熟悉的、現有事態;右邊的新信息才是“問題”與“要點”所在,是一種新發生的或備受期望的事態。這個模因中的舊信息是“自我”(Ego)一詞及其金字塔形象,代表以人類為中心的等級結構故事,其支撐體系是工業文明;而新信息是“生態”(Eco)一詞及其圓圈結構,代表著我們寄以希望的、未來的生態文明形式。左側的人類位置處在金字塔頂部,是遵循了垂直隱喻“向上是優越的”邏輯形式;右側圓圈中人類所處的位置則顛覆了上述的邏輯,因為沒有任何動物可以完全凌駕于其他動物之上。在克雷斯(Kress)和范利文(van Leeuwen)的術語體系中,兩者之間的箭頭表示的是一個向量(vector),它通過在序列中連接兩個事件來實例化(instantiate)視覺敘事。④然而,即使沒有箭頭,它仍然可以是一種敘事表征形式(narrative representation),這是因為新-舊信息結構提供了時間和邏輯連接。

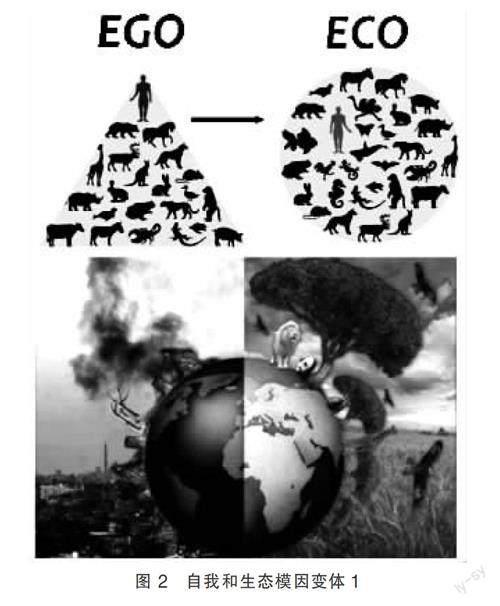

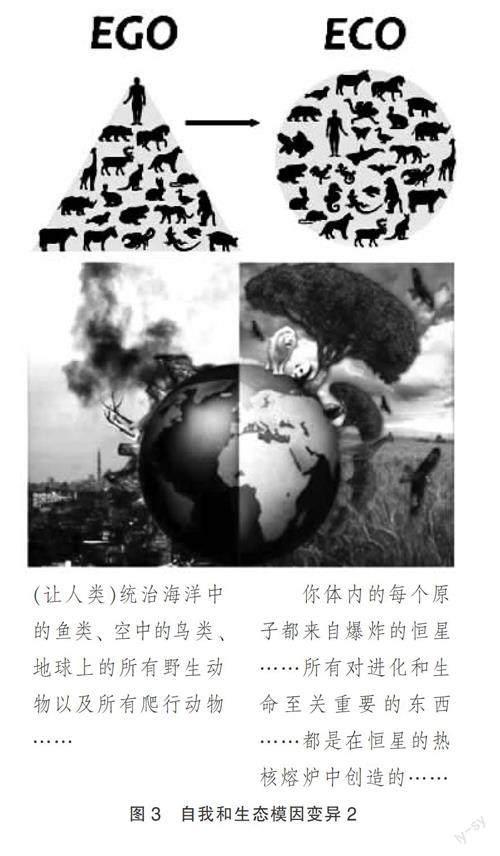

在圖像搜索引擎中,使用檢索式“生態—自我—模因”可以檢索到不同版本的模因。比如圖2中表征的模因下面會出現另外兩幅圖像:左側是一片被摧毀的土地、干燥的沙漠,右側是一片綠土、生機勃勃的動植物。該視覺敘事(visual narrative)傳達了與上文相似的信息:“為保護我們的星球,我們必須從以自我為中心的領導者轉變為以生態為中心的領導者”。而在另一個版本(圖3)中,模因出現在金字塔下方左側,同時引述了《創世紀》(1:26),內容如下:

(讓人類)統治海洋中的魚類、空中的鳥類、地球上的所有野生動物以及所有爬行動物……

這里重復使用了詞語“over”,該詞與人類在金字塔頂部的物理位置具有相同的垂直隱喻結構。右側圓圈下方引用了物理學教授勞倫斯·麥克斯韋·克勞斯(Lawrence Krauss)的一句話。(見圖2)

你體內的每個原子都來自爆炸的恒星……所有對進化和生命至關重要的東西……都是在恒星的熱核熔爐中創造的……

以韓禮德(Halliday)的“出發點”來審視,第二個引語的主題(theme)是以人類為中心的——這里指讀者身體中的原子。然而,“進化和生命”的表述則隱含著所有的生命形式都是平等的,因為所有的生命形式都起源于恒星。當模因中引用了《圣經》和科學家的言論時,其從關于生命和宇宙起源的根深蒂固的敘事中汲取了力量,這些敘事在潛在地(potentially)塑造人類與其他物種和物理環境的關系方面發揮著強大的作用。這些更深層次的敘事值得我們進一步探索。

在《創世紀1》關于創世神話的敘事中,有一系列清晰的事件,這些事件按時間順序(temporal order)發生,通過列舉每日的創世事件,該敘事的時間性得以強化。簡而言之:在第一天,首要的事件是上帝創造天地,然后是光和第一個晝夜;第二天,創造天空和水,然后是陸地和海洋;第三天創造草、草地和樹木;第四天創造太陽、月亮和星星;第五天創造海洋生物和鳥類;第六天創造陸地動物,然后是他心目中的人類,接下來上帝授予人類對動物和地球的統治權。然后,他給人類種子植物和果樹,為人類提供食物,并將綠色植物提供給其他生物作為食物。

敘事結構在不同的敘事文本中以不同的方式得以充實,從最初的希伯來語版本到數百種語言的不同譯本,再到戲劇、電影或圖畫書中出現的,其敘事實際上都具有相同的底層結構。比如,《創世紀》(1:28)就有以下兩個版本:

新國際版:“填滿地球,征服它。你要管教海里的魚,天上的鳥,和地上一切活動的活物。”

詹姆斯國王欽定版:“補充并征服地球:統治海洋中的魚類,空中的飛鳥,以及地球上一切活動的生物。”

它們使用了不同但同義的詞語來描述相同的敘事結構(填充/補充;規則/擁有支配權;鳥類/家禽;生物/生物;地面/地球)。

與所有的敘事一樣,這些都引出或凸顯了不同的敘事蘊涵。從人類最后被創造出來的時間序列來看(即以敘事結束為焦點),可以引出人類例外論(human exceptionalism)的必然性。事實上,他們是按照上帝的形象創造的唯一存在,是唯一被賦予統治其他造物的權力的存在。在一篇經典論文中,林恩·懷特(Lynn White)認為“基督教是世界上有史以來最以人類為中心的宗教”,①因為“上帝計劃這一切都是為了人類的利益和統治;物質創造物中的任何物品都沒有任何目的,只有服務于人類的目的”。②懷特對比了創世敘事與早期異教徒關于自然精神的敘事,認為自然精神必須得到考量和撫慰。他總結道:“通過摧毀異教萬物有靈論(pagan animism),基督教使人們有可能在對自然物體的漠不關心的情態下利用自然。”③

不足為奇,懷特的強式觀點在其發表后的半個多世紀里引發了大量的爭論。④查爾斯·卡莫西(Charles Camosy)則表達了一種迥異的觀點:

《創世紀1》和《創世紀2》是我們所能想象到的、最好的親動物文本(pro-animal texts)之一。非人類動物和人類是在同一天被創造的。兩者都具有生命的氣息。上帝命令人類吃植物……的確,在圣經敘事中,上帝允許諾亞及其后代(適當)吃肉,這明顯表明原罪發生在創造秩序之后。⑤

卡莫西含蓄引出的關鍵蘊涵(key entailments)是:(1)人和動物是平等的,因為兩者共享生命氣息,是在同一天創造的;(2)基督徒應該以植物為食物。從生態語言學的角度來看,卡莫西將《創世紀》描述為一種有益性敘事(beneficial narrative),因為它倡導了以植物為食物之基的生活方式,而懷特則將其描述為一種鼓吹人類例外論的破壞性敘事(destructive narrative)。然而,兩者都具有促進生態意識(ecological awareness)的共同目標。

另一方面,澳大利亞前總理托尼·阿博特(Tony Abbott)使用創世敘事(creation narrative)的目的顯然不同于上文:用其否認氣候變化。在2017年全球變暖政策基金會(Global Warming Policy Foundation)的一次演講中,他重申了之前的主張,即氣候變化的既定科學是“絕對的垃圾”。他將氣候變化描述為一種新的宗教,“我們為氣候之神犧牲了工業和生活水平”,因為社會已經“忘記了《圣經》中關于人是以上帝的形象創造并負責征服地球及其所有生物的內容”。①這表明宗教故事是如何深深地根植于文化背景之中,并以不同的方式重新浮現出文化之表,進而實現有益于生態或破壞生態的目標。

誠然,世界各地都有大量的創世神話需要探索。阿莉達·格爾西(Alida Gersie)的《地球故事:變革時代的故事講述》(Earthtales: Storytelling in Times of Change)提供了有用的資源,②因為它匯集了來自土著和傳統社區關于生態問題的故事和神話,描述了敘事可以在教育中實際使用的方式,開拓了新的思維方式。該書以“地球是如何形成的”(“How the Earth was Made”)為開始,復述了夏安人(Cheyenne)的創世神話。這個神話與《創世紀》的創世故事有一些相似之處:有一個創造者,偉大的靈魂馬休(Maheo),起初他處于一無所有的黑暗中,但后來他創造了咸水,然后是魚,然后是生活在水上的鳥。然而,與《創世紀》不同的是,鳥類不僅是被動“創造”出來的,而且承擔了激活者的角色。它們是言語創造過程中的發言者(Sayers),與馬休交談,要求在土地筑巢。然后,它們被進一步激活,成為“飛行”“尋找”“潛水”“游泳”等物質創造過程中的代理角色,在幫助馬休創造土地的同時帶回物質。最終他們找到了泥土,巨甲魚奶奶把泥土放在背上,這便成了陸地。在此之后,馬休創造了人類,之后,陸地動物才會出現。將創世的代理權授予鳥類和海龜,將創造人類置于中間而不是序列的末尾。這都表明人類在自然界中處于一個更卑微的位置,進而否認了人類是最后被創造出來的或者似乎是進化頂峰的故事。正如吉爾德勒斯(Gilderhus)所說,在《創世紀》的故事中,“上帝是獨立的,并未從其創造物中得到創造性協助”。“上帝是神圣的”,而在夏安人的敘事中,“所有生物都參與了創世的過程,這賦予所有事物以神圣性”。③

關于宇宙起源的科學敘事同樣可以接納批判性分析,其原因在于宇宙的歷史是浩瀚的,它們必然會選擇聚焦特定的事件。“大爆炸”是一個明顯的起點,但從那時起,宇宙向各個方向擴張了140億年,因此其敘事可能會局限于特定的太陽系、特定的行星,以及一系列日益復雜的生命形式的進化事件。而敘事的終點讓人尤為感興趣,是因為它與特定種類的動物、現代人或人類文明的出現密切相關嗎?還是與人類造成的生態破壞以及對未來更具生態敏感性(ecologically sensitive)的文明形式的期望密切相關呢?

《生活科學》(Live Science)網站上的《文明大爆炸》(“Big Bang to Civilization”)是一個不錯的例子,④它在標題中就已明確了起點和終點。在“大爆炸”之后,它描述了以下事件:恒星的形成、太陽系、有機分子、真核生命、恐龍統治地球的時期,然后是流星撞擊導致了它們的毀滅。接著該文寫道:

但在地下挖洞的小型絨毛類哺乳動物幸存了下來。它們一直生活在恐龍的陰影之中,但隨著恐龍的消失,它們現在可以茁壯成長。它們成為地球的新統治者。最終,哺乳動物進化為靈長類,然后是類人猿,然后是原始人類,最后是人類譜系——人類的誕生。①

詞語“had been”“now”“been”“new”“finally”“then”“finally”都是時間標記詞(temporal markers),它們將事件連接至一個序列之中。“哺乳動物譜系進化為靈長類”這一表述刪略了除繼恐龍之后進化的靈長類之外的許多其他類別的哺乳動物,而事件序列則表明人類是所有進化物種中的最后一個物種。除此之外,“地球的統治者”一詞建立了一種自然的等級制度,其蘊涵的意思便是人類最終處于頂端。而“被統治者”和“統治者”這兩個詞語與《創世紀》故事某些版本的措辭則遙相呼應。

如果起源敘事隨著現代人的進化而停止,那么就有可能得出這樣的推論,即人類是在一系列日益復雜以及“更好”的生物體中進化而來的最終物種。事實上,《文明大爆炸》一書寫道:“生活在東非,在多巴事件中幸存下來的人類似乎是智人的一個嶄新而更優的版本。”②加利福尼亞大學(伯克利2020)的一個教育項目通過設置隱喻“進化是階梯”(這個也是垂直隱喻)來專門對抗這類蘊涵的引申,但隨后用層次較低的“進化是一棵樹”代替了它:

人們很容易將進化視為一個巨大的進步階梯,智人處于頂端。但進化卻是一棵樹,不是一條階梯——我們只是樹上眾多樹枝中的一支。③

在人類出現之后,《文明大爆炸》描述了人類早期文明和現代文明的出現。然而,它試圖通過選擇性地列出一系列特征來阻止讀者得出現代文明是宇宙最高成就的結論,這些特征使其有了一個全面但又負面的評價:“中央集權政府和權力、軍事力量和戰爭、制度化宗教、父權制、貨幣體系、貧困、大規模農業、貿易網絡和帝國。”④其結尾這樣寫道:“但是,這種模式(文明)是仍然可以很好地為我們服務,還是人類已經為進入下一次大躍進做好了準備?”這個反問句明確地表明:是時候從當前的工業文明轉向新的文明了,以此彌補敘事中的一些等級蘊涵。

艾美獎獲獎紀錄片《宇宙之旅》(Journey of the Universe)為宇宙的起源提供了一種與之前基于科學的敘事不同的敘事。它以極其簡潔的敘事為終點總結了整部電影:

這些深刻的科學發現正引發一個嶄新的宇宙故事。這是一個可以用一句話概括的故事。在140億年的過程之中,氫氣轉化為山脈、蝴蝶、巴赫的音樂、你和我,這些穿行于我們身體的能量可能確實會更新地球的面貌。⑤

該片篇幅雖短,但其文本還有許多值得分析的地方。首先,第一句話便直指事實性(facticity),表明宇宙的故事似乎直接源于科學的發現,而沒有中介體(intermediate agent)的參與。其次,被激活的特征是“氫氣”和“能量”,它將創世的力量歸位于宇宙的物理法則,而不是神。這種力量被描述為通過人類引導,其超越了生態本體的同一性,我們可以稱之為“普遍同一性”(universal identity)或“宇宙同一性”(cosmic identity),在那里,人類只是作為宇宙整體的一個組成部分。在該敘事中,各類角色都處于被激活的狀態(passivated),均以明確的秩序呈現出來——首先是“山”,它可被視為象征物質環境的轉喻;其次“蝴蝶”象征“動物”;“巴赫音樂”象征文化成就;最后,“你和我”則象征人類。對西方作曲家巴赫的選擇賦予敘事以歐洲為中心(Eurocentric)的一面,而這一序列以人類為結尾。然而,最后一句話中的能動性(agency)不是人類的能動性,而是物質宇宙的能動性推動了人類世界的運作,最終的焦點是能夠保護地球生命的生態行為(ecological action),該焦點隱性地蘊涵了倡導有益性生態行為的結果。這句話只是電影敘事中的一小部分,但它卻蘊涵在更寬廣的敘事之中。除電影敘事之外,它還可以表現為一本配套圖書、一個網站、一個TED演講,抑或是一門在線課程。從這個意義上說,敘事既可以是復雜多變的,也可以是多模態的。

類似的項目,如《深度時間漫步》(Deep Time Walk),則提供了另一種模式——手機應用程序,某種意義上說,它帶領聽眾漫步于一個自由之旅中。以下是對該應用程序的描述:

《深度時間漫步》是一段關于活地球所走過的4.6千米的有聲歷史。將其展開,將帶你從46億年前走到今天,你走過的每一米都代表100萬年。①(從一個傻小子和一個科學家的敘事中)你將了解到我們的星球是如何在這么漫長的時間里進化的……。②

除了該應用程序之外,《深度時間漫步》項目還為人們提供了一個戶外工具包,以供人們自主決定漫步的節奏,這為聽眾根據地方以及文化語境創生新敘事提供了資源。

當聽眾漫步時,應用程序將測量他們走過的路程,并根據斯蒂芬·哈丁(Stephan Harding)和彼得·奧斯瓦爾德(Peter Oswald)撰寫的評論為聽眾描述地球歷史演化時間表中的相應事件。③該評論被結構化為兩個角色之間的對話——科學家與傻小子。而就在開始漫步之前,傻小子解釋道:

我們將步行40600米,

也就是,46億年,

地球誕生于爆炸之中,

一直延續至今。

我們可以帶上另一個人,

他就是你的聽眾。跟我們來吧。與我們同行吧。④

這些文字將物理距離與時間跨度對齊(align),并將這兩個維度映射到敘事的開始和結束事件之上。將直截了當的稱呼和命令式傳達給聽眾,并讓他們置身于敘事之中。這一經歷最具有感染力的一面便是,通常看來,200年的工業文明似乎很長,但其充其量只不過是這40600千米的漫步之旅中最后的0.2毫米。這有助于凸顯這樣一個事實,即花了這么長時間才發展起來的生命,在地質時間中只在最短暫的一閃之間便被摧毀了。

《深度時間漫步》中最后10萬年的視覺隱喻則由一個統治者的形象來表征(如圖4所示)。這把量尺參照了斯蒂芬·哈丁最初親自沿著南德文郡海岸所進行的深度漫步。在其行走的終點,哈丁在地上放了一把黃色的卷尺,描述了一些事實,比如:自上次冰河時代以來的時間刻度反映在尺子上有12毫米、自巨石陣建成以來有5毫米、自工業革命以來只有0.2毫米。

《深度時間漫步》中所使用的“活地球”和“我們的星球進化了”這兩個表述將地球視為一個有機體,而這一框定(framing)時常出現在敘事之中。在27億年前(或行走1.9公里)的某一個特定點上,發生了一個關鍵事件,觸發了該框架:“蓋亞①的誕生”。從這一點來看,哈丁的評論使用了“蓋亞夫人”和代詞“她”來擬人化地球。在后來的敘事文本中,在人類進化之后,這位科學家哀嘆人類的意識中既缺失了“蓋亞偏愛自己生存的天賦”,也缺失了人類對正在毀滅的地球應具有的自我調節能力。在敘事的最后,這位科學家直接用第二人稱代詞對蓋亞說道:“如果我們傷害了你,那死去的便是我們……我們與你之間根本沒有鴻溝,我們就是同一事體(thing)!”因此,這個故事建構了一個我們的星球具有生態同一性的蘊涵,即人類不僅是自然界的一部分,而且是作為生物體出生和進化的活行星的一部分。我們正處于毀滅這種有機體的危險之中,這樣做也會毀滅我們自己。

一個關鍵問題是,是否有任何實證證據表明,這類可替代性起源敘事及其所對應的世界觀將會影響人們的行為。泰勒(Taylor)等人在統計分析了328名告密者的宗教信仰(以有神論信仰和進化觀為視角)和關于人類在世界上的地位的信仰(以謙遜為視角)與他們的環境行為(側重于食物、運輸和能源使用)之間的關系之后,得出以下結論:

那些持有人類中心主義和一神論宗教觀點的人,常常對環境、宗教和宇宙表現出更不謙遜的態度,與那些持有生態中心主義、有機主義/蓋亞主義、泛神論、萬物有靈論觀點的人相比,他們不太可能從事有利于環境的行為,大體來說,那些觀點反映了人類在世界上處于一種謙卑的位置。①

雖然這項研究有其局限性,需要更多的研究來支撐,但它至少表明了觀點和行為之間的相關性。換句話說,人們頭腦中的故事不僅影響他們的思考和談話方式,而且影響他們的行為。在這種情況下,對人類在宇宙中所處的地位持更謙遜的看法與人類積極對待環境有關。

本文只是簡要介紹了幾個敘事故事,還有大量的多模態材料需要探索,諸如從世界主要宗教的創世故事到科學、小說和電影的起源故事,再到世界各地傳統和土著文化的神話。顯然,關于宇宙和生命起源的敘事可以影響我們如何思考彼此之間的關系、與其他物種和物理環境以及我們的行為之間的關系,因此它們對生態語言學而言至關重要。

[此文選自Arran Stibbe, Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By (2nd edition),London & New York: Routledge, 2021: pp. 181-201. 原章節題目為《敘事》(“Narratives”),經譯者與原作者商議,本文以《認知敘事作為生態語言學的新分析范式》為題。認知敘事既是生態語言學的新分析范式,也是新研究方向,它的提出將拓展生態語言學的理論基礎與分析框架,并豐富其研究方法。本文在翻譯原則上參照、遵循陳旸、黃國文和吳學進翻譯的阿倫·斯提比《生態語言學:語言、生態與我們信奉和踐行的故事》(北京:外語教學與研究出版社,2019年)一書中采用的術語體系,比如將“The Stories We Live By”譯為“我們信奉和踐行的故事”,等等。本次翻譯已獲得作者授權。]

責任編輯:王俊暐

責任校對:徐 敏