滇東北一次大范圍強降水天氣過程診斷分析

周信荔 姜世榮

摘要 2009年8月28日夜間至8月29日白天云南省昭通境內出現了一次大范圍強降水天氣過程,通過對高(低)空天氣形勢、物理量及動力條件進行診斷分析。結果表明:夏季青藏高壓在東進南壓過程中分離出的高壓單體,與副熱帶高壓減弱東退分離留下的高壓單體在滇形成的切變式輻合,是形成此次暴雨的主要原因;高原東部的高壓沿其前部的暖式切變線向東南移動,加劇了切變線東南一側反氣旋的上升運動,是此次大范圍暴雨形成的中尺度影響系統。200 hPa高空急流和850 hPa低空急流的共同作用,為暴雨的發(fā)生提供了有利動力和水汽條件。

關鍵詞 滇東北;強降水;切變線;診斷分析

中圖分類號:P458.1+21.1 文獻標識碼:B 文章編號:2095–3305(2023)02–0133-03

2009年8月28日夜間到8月29日白天滇東北昭通境內出現了一次大范圍的大到暴雨或大暴雨的特大降水過程,利用MICAPS資料、衛(wèi)星遙感資料和地面氣象觀測資料,分析診斷了此次暴雨天氣過程,初步分析了此次暴雨的形成原因和觸發(fā)機制,為以后在預報工作中提高主汛期暴雨預報準確率提供參考[1]。

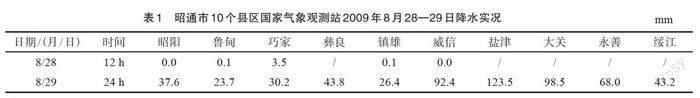

盛夏(6—8月)是昭通市的主汛期,期間雨量大而集中,暴雨多以單點性、突發(fā)性為主,在預報工作中容易出現空報和漏報[2-5]。2009年進入汛期以來,雨量特少,大到暴雨或暴雨量級的過程僅有4次,2009年8月28—29日昭通出現了一次特大降水過程,此次降水過程從2009年8月28日23:50開始持續(xù)至29日13:07結束。昭通10個縣區(qū)國家氣象觀測站和部分區(qū)域自動站12 h、24 h實況降雨量如下(表1、表2)。

1 大氣環(huán)流背景分析

通過分析ECMWF提供的2009年8月28日至29日08:00、20:00 500 hPa、700 hPa高低空環(huán)流形勢圖,在2009年8月28日08:00 500 hPa高度場上,中高緯地區(qū)存在1個兩槽一脊的環(huán)流形式,高壓脊位于貝加爾湖以西,其西側的低壓槽位于中亞地區(qū),中心位于中亞東北部、新疆阿拉山口西北部。東側的低槽位于黑龍江至朝鮮半島南部,由于阻塞高壓的阻擋,其西側有少量的冷空氣在擾流作用下從槽脊的南至氣流中分流南下,在川西北形成1個短波槽,初步形成了有利于降水的輻合機制(天氣系統)[6]。

8月29日08:00 500 hPa高度場上,基本上維持了上述的環(huán)流形勢,只是青藏高壓和副熱帶高壓已減弱為2個高壓單體,加速了槽線或切變線的東移。隨著副熱帶高壓單體減弱消失,系統移出滇東北地區(qū)東去,滇東北地區(qū)的降水過程結束。

8月28日至29日08:00 700 hPa高度場上高、低空系統的配合基本一致,是此次強降水天氣的主要特征。

2 物理量場分析

2.1 渦度場分析

大尺度天氣系統的演變過程中,大氣基本上作渦旋運動,這種渦旋運動的變化直接關系著天氣系統的發(fā)生、發(fā)展和移動[7]。由于大氣基本上是水平運動,因此氣象上通常討論水平面上的旋轉運動,即指向垂直方向的相對渦度分量,其數學表達式為:ζz = - ,其與天氣圖上氣旋與反氣旋有一定的對應性,通常正的相對渦度對應于氣旋或低槽,負的相對渦度對應于反氣旋或高壓脊。因此,氣象學理論上多用渦度方程研究天氣形勢的演變規(guī)律。

分析這次強降水過程的渦度平流,找出渦度平流對這次強降水過程所作的貢獻。在8月28日08:00 850、700、500 hPa的渦度場上,整個云南和四川盆地為正渦度區(qū),滇東北處于兩高的輻合區(qū),當空氣作輻合運動時,會使局地渦度增大,有利于逆時針渦旋的發(fā)展,另外,在切變線北側有冷平流下沉運動,在其南側有暖平流的上升運動,即負渦度場引導冷平流作下沉運動與正渦度場引導的暖平流上升運動在滇東北地區(qū)形成1個冷暖氣流的交匯帶,進而發(fā)展成強降水區(qū)。在預報時段內500、700、850hPa渦度場上整個滇東北仍為正渦度區(qū)控制,渦度中心位于滇東北地區(qū),在T213提供的28日20:00 500 hPa渦度平流場上為弱的渦度中心控制;在該時刻的700 hPa上在滇東北形成80×10-5 s-1的正渦度中心;在850 hPa上在滇東北北部形成120×10-5 s-1的正渦度中心。

從以上分析中可以看出,無輻散層(主要在600 hPa附近)的渦度平流將使地面的渦度發(fā)生變化,當高空有正渦度平流,地面氣旋式渦度是隨時間增加氣壓式降低的;地面渦度變化也決定著溫度平流的分布,當在暖平流最強的地區(qū),它使地面渦度隨時間增強引起減壓,有利于氣旋的發(fā)生發(fā)展,從而促使500 hPa上低槽進一步南壓,在槽前和切變線東南側輻合上升區(qū)形成雙重輻合(輻合中的輻合),這是此次強降水過程的重要因素。

2.2 水汽通量散度分析

分析700 hPa水汽通量散度場的分布演變可知,28日08:00僅在云南的東北部存在較強的水汽輻合,且水汽通量散度的中心強度為8×10-8 g·cm-2·hPa-1·s-1;08:00 700 hPa水汽通量散度場上,云南大部分地區(qū)的水汽通量散度幾乎都在6×10-8 g·cm-2×hPa-1·s-1以上,且中心強度達到10×10-8 g×cm-2·hPa-1·s-1,并沿東北—西南向呈帶狀分布。這表明在強降水發(fā)生的主要時段,隨著高空槽和暖式切變2個天氣系統的相互作用,在強降水產生的區(qū)域形成較強的水汽輻合。

2.3 垂直速度場分析

由于大氣中水汽的凝結和強降水過程的發(fā)生與大氣的上升運動密切相關,垂直運動能引起水汽、熱量、能量的垂直輸送,它的強弱對天氣系統的發(fā)生、發(fā)展及降水的強度都有直接的關系[8]。為了更好地揭示此次強降水過程發(fā)生的物理機制,以下重點分析了強降水發(fā)生前25? N~30? N之間垂直速度場在垂直方向上的演變情況:在28日14:00 200 hPa垂直速度場的剖面圖上,滇東北地區(qū)垂直速度場分布在4×10-3 hPa/s以上的氣流下沉運動區(qū)域;在28日14:00 500 hPa垂直速度場的剖面圖上,垂直速度場分布在8×10-3 hPa/s以上的氣流下沉運動區(qū)域;在28日14:00 700 hPa垂直速度場的剖面圖上氣流下沉運動進一步加強,中心強度達到24×10-3 hPa/s以上,可見從高層200~700 hPa為一致的下沉運動。此時系統還未過境,滇東北地區(qū)受副高外圍輻散的下沉氣流控制。在28日20:00 200 hPa垂直速度場的剖面圖上,垂直速度場分布為-8×10-3 hPa/s以上的氣流上升運動區(qū)域;在28日20:00 500 hPa垂直速度場的剖面圖上為-16×10-3 hPa/s以上的氣流上升運動區(qū)域;在28日14:00 700 hPa垂直速度場的剖面圖上氣流上升運動進一步加強,從四川中東部至滇西南的帶狀區(qū)域屬負高值區(qū),中心強度達到(-28 ~ -60)×10-3 hPa/s,系統開始過境自北向南影響滇東北地區(qū)。

因此可以看出:在滇東北地區(qū)強降水發(fā)生的主要時段內,隨著強降水過程天氣系統的發(fā)展演變,在強降水產生的區(qū)域存在著較強上升運動,且逐漸加強,這與低層700 hPa高度偏南風急流上升運動的演變情況相一致。這也表明28日08:00青藏高壓與副熱帶高壓形成的暖式切變與高空槽前氣流輻合上升,是此次強降水過程發(fā)生的主要影響系統。

2.4 相對濕度場分析

28日08:00 500 hPa滇東北地區(qū)相對濕度為70%~80%,700 hPa為90%的高濕度區(qū),850 hPa上為80%的濕度區(qū)控制,29日08:00為90%的高濕度區(qū)控制。從28日預報資料實況分析看,濕度層較為深厚。從高空形勢與相對濕度的分布看,高空天氣形勢上滇東北為兩高輻合區(qū),預報時段內相對濕度的演變?yōu)楦邼駞^(qū),28日08:00 700 hPa上有1個90%高值區(qū)中心,處于基本飽和狀態(tài),表明來自輻合區(qū)南部水汽為此次暴雨過程提供了充沛的水汽條件。而且700 hPa上相對濕度最大,在高原天氣分析中,根據多年的天氣預報經驗總結,700 hPa層面的天氣形勢是天氣預報關注的主要切入點,在700 hPa的上、下層水汽條件相當充沛,為暴雨的形成提供了最基本的條件之一。同時,從相對濕度的垂直分布來看,暴雨區(qū)相對濕度在80%~90%可上升至500 hPa高度,說明觸發(fā)暴雨發(fā)生的機制以深厚濕對流為主。對流高度較高、對流強度較強的特點,是此次降雨過程形成持續(xù)時間長、影響范圍廣、降水強度強的原因。

2.5 K指數、沙氏指數(SI)及比濕場分析

強降水過程也是大氣能量釋放的一個過程,因此強降水天氣過程的發(fā)生,與大氣的不穩(wěn)定有密切關系。K指數是描述大氣穩(wěn)定度的一個重要指標之一,有關研究表明,在K>35 ℃時,有利于強降水的發(fā)生。例如,8月28日08:00 K指數場顯示,云南大部處于36 ℃以上高值區(qū),28—29日,滇東北K指數>36 ℃,從8月28日20:00溫度對數壓力圖上K指數=40,說明大氣不穩(wěn)定,有利于強降水天氣發(fā)生。

大氣的對流不穩(wěn)定和能量的聚集是強對流天氣形成和發(fā)展的重要條件,而雷暴和強降水天氣是有水汽條件、不穩(wěn)定層結條件和抬升力條件三者共同作用的結果。為此,用此次強降水過程發(fā)生前后SI指數指標來詮釋水汽條件、不穩(wěn)定層結條件和抬升力條件三者的共同作用,從而揭示此次強降水過程發(fā)生、發(fā)展的動力機制。在28日08:00的SI指數分布場和29日08:00的SI指數分布場上,SI=-2 ℃,表明大氣層結是不穩(wěn)定的[9]。四川盆地到滇東北北部地區(qū)為正值區(qū),說明該區(qū)域是下沉的冷平流所控制,大氣是相對比較穩(wěn)定的;而滇東北地區(qū)則處于負值區(qū),說明28日08:00和29日08:00滇東北地區(qū)大氣層結處于不穩(wěn)定狀態(tài)。因為天氣系統是輻合的,為大氣的輻合抬升力創(chuàng)造了必要條件,從相對濕度場和水汽通量散度場可清楚地看到大氣層的水汽條件十分豐沛,在這種水汽條件下,大氣層經過干絕熱和濕絕熱2個過程釋放出更多的潛熱能,尤其加劇了切變前部和槽前大氣層結的不穩(wěn)定,創(chuàng)造了有利于此次強降水天氣發(fā)生、發(fā)展的物理機制和動力條件。

由2009年8月28日08:00 850 hPa比濕場環(huán)流形式,在850 hPa上存在一濕舌向西南方向伸向暴雨區(qū)與低空西南風急流相結合,在暴雨區(qū)低空形成正的水汽平流,形成了有利于降水的重要條件。

2.6 低層風場分析

分析各時次700、850 hPa的風流場圖可以得出:在700和850 hPa的風場上,高原東部上空有一輻合線,輻合線兩側氣流呈反氣旋式彎曲,它反映了底層的反氣旋環(huán)流帶隨高度升高而加速南傾;低空西風急流對暴雨的作用是暴雨區(qū)低空對流不穩(wěn)定層結的建立者和維持者[10]。在滇東北地區(qū)強降水發(fā)生前28日20:00,以及降水過程期間29日02:00和29日08:00,從低層850 hPa到700 hPa高度有明顯的偏南風急流存在,且輻合區(qū)由川西和川東北北部逐漸向川滇之間的滇東北一帶匯集,云南中部以東地區(qū)由偏南風轉西南風急流控制,因此,滇東北處于正渦度大值區(qū),偏北風流場與西南風流場一部分最終匯集在川滇之間的滇東北一帶,形成強大的輻合區(qū),從而使得該區(qū)域的上升運動不斷加強,為此次強降水落區(qū)提供了必不可少的水汽輻合機制和水汽來源,也有利于南下的切變線和變性副熱帶高壓南側的東南氣流迅速向雨區(qū)結合,送來充沛的水汽資源。因此,低層850和700 hPa偏南風急流的存在和發(fā)展加強是此次強降水過程得以發(fā)生的重要因素。

綜上所述,此次強降水過程發(fā)生時的環(huán)流特點是中高緯地區(qū)110? E附近有低槽活動,且向南延伸發(fā)展。同時,在青藏高原至東部的青藏高壓與變性的西太平洋副熱帶高壓位于105? E附近,在兩高之間的中低層形成暖式切變,從而使滇東北地區(qū)產生此次大范圍的強降水天氣過程[11]。同時,500 hPa青藏高壓北側的引導氣流與其北側槽后西北氣流共同向切變線后部輸送冷平流,切變線后部冷空氣不斷加強南下,促使切變前部的暖濕氣流被迫抬升,有利于水汽的上升凝結并釋放出熱能,為滇東北地區(qū)強降水的產生提供有利的動力條件。

3 結論

(1)從大氣環(huán)流背景來看,此次大范圍強降水過程主要是暖式切變和北部高空槽的共同作用,北部地區(qū)正位于槽前輻合區(qū)和切變東南側的輻合上升氣流區(qū),處于輻合中的輻合的結果。

(2)物理量場分析中,渦度平流和水汽通量散度的作用:正負渦度區(qū)暖冷平流加深了系統的輻合,加強氣流抬升而產生不穩(wěn)定因素;水汽通量散度強度隨著高空槽和暖式切變系統的相互作用,在強降水產生的區(qū)域形成了較強的水汽輻合。垂直速度、K指數、SI指數的數據指標,也很好地詮釋了大氣層結處于有利于降水的不穩(wěn)定因素。

(3)相對濕度場和比濕場上,觸發(fā)暴雨發(fā)生的機制以深厚濕對流為主,有一濕舌向西南方向伸向暴雨區(qū)與低空西南風急流相結合,充沛的水汽在動力抬升過程中釋放的凝結潛熱對系統發(fā)展提供了動量補充,形成了有利于降水的重要條件。

(4)低層風場上,低空西風急流對暴雨的作用十分明顯,是暴雨產生的基本條件之一。

參考文獻

[1] 牛法寶,楊素雨,張秀年,等.云南2011年盛夏兩次低槽切變降水天氣的對比分析[C]//2012年全國重大天氣過程總結和預報技術經驗交流會論文集.北京:[出版者不詳],2012:347-350.

[2] 楊友萍,王酈,余峙丹.2008年“7.01”昭通罕見大暴雨過程的中尺度特征分析[J].云南大學學報(自然科學版),2011, 33(S1):105-110,117.

[3] 姜云君,付靖,劉少榮.昭通一次區(qū)域性暴雨天氣過程分析[J].云南地理環(huán)境研究,2013,25(3):34-38.

[4] 馬紅,曾廳余,劉少榮,等.滇東北2010年7月三次局地暴雨過程診斷分析[J].暴雨災害,2011,30(1):51-56.

[5] 許美玲,尹麗云,金少華,等.云南突發(fā)性特大暴雨過程成因分析[J].高原氣象,2013,32(4):1062-1073.

[6] 彭安仁.天氣學[M].北京:氣象出版社, 1994.

[7] 朱乾根,林錦瑞,壽紹文,等.天氣學原理和方法[M].北京:氣象出版社,2007.

[8] 呂美仲,侯志明,周毅.動力氣象學[M].北京:氣象出版社,2004.

[9] 壽紹文.中尺度氣象學[M].北京:氣象出版社,2003.

[10] 董保舉,付志嘉,李明,等.風廓線雷達資料在暴雨天氣過程特征分析中的應用[J].氣象科技,2012,40(01):74-78,86.

[11] 金少華,葛曉芳,艾永智,等.低緯高原兩次冷鋒切變天氣對比分析[J].氣象,2010,36(6):35-42.

責任編輯:黃艷飛

Diagnosis and Analysis of A Large-scale Heavy Precipitation Weather Process in Northeast Yunnan

Zhou Xin-li et al(Yiliang Meteorological Bureau, Yiliang, Yunnan 657600)

Abstract A large-scale heavy precipitation process occurred in Zhaotong of Yunnan Province from the night of August 28 to the day of August 29, 2009. The high (low) air weather situation, physical quantities and dynamic conditions were analyzed in this paper. The results showed that the high pressure monomer isolated from the Qinghai-Tibet high during the process of eastward compression in summer formed shear convergence with the monomer separated from the subtropical high during the weakening and eastward retreat in Yunnan, which was the main reason for the formation of the heavy rain. The high pressure in the east of the plateau moved southeast along the warm shear line in front of it, which intensified the upward movement of the anticyclone on the southeast side of the shear line, and was the mesoscale influence system of the large-scale rainstorm. The

200 hPa high level jet and 850 hPa low level jet together provide the driving force and water vapor conditions for the occurrence of heavy rain.

Key words Northeast Yunnan; Heavy rain; Shear line; Diagnostic analysis

作者簡介 周信荔(1993—),女,云南昭通人,助理工程師,主要從事綜合氣象觀測及天氣預報服務工作。

收稿日期 2022-11-10