科普類教育游戲體驗式學習模型的設計與應用

徐睿文

摘要:傳統的科普類學習往往通過單向知識傳授的方式進行,難以激起學習者對科學的求知欲與探索欲,學習者的主體地位也很難保障。鑒于此,本文參考體驗式學習循環模型,設計了科普類教育游戲SEGEL開發框架,從啟發式教學理論,支架式教學理論,情感、態度、價值觀的正確塑造出發,結合當前較為嚴峻的口腔健康現狀,設計了一款科普類教育游戲——“很難拔智齒”,目的是探索如何將游戲環境與科普概念順利建立連接,以提升學生的學習體驗。實踐證明,該游戲對提升學習者的學習體驗、支架搭建、情感塑造均有積極作用。

關鍵詞:科普類教育游戲;體驗式學習;啟發式教學;游戲化學習

中圖分類號:G434? 文獻標識碼:A? 論文編號:1674-2117(2023)11-0088-05

研究背景

《義務教育課程方案(2022年版)》(以下簡稱“方案”)將“聚焦核心素養,面向未來”作為義務教育課程遵循的基本原則之一。中國學生發展核心素養,以“全面發展的人”為核心,注重學生知識、技能、情感、態度、價值觀等多方面的聯合培養,是黨的教育方針的具體化。[1]由此可見,科普教育是連接義務教育和核心素養培養的重要中間環節。然而,當前階段科普知識的課堂傳授深受傳統知識觀的影響,視知識為一種現成的、純粹客觀的實體[2],以單向傳輸的方式打包傳遞給學生,忽略了學生的學習動機,難以激起學生的學習興趣,忽視以學生為主體的定位。而眾多研究證實,教育游戲可以培養學生的基本知識、技能、思維模式,同時提升學生的學習興趣,使其更加熱愛自己正在學習的學科。[3]科普類教育游戲的引入,既符合方案中的“注重培養學生在真實情境中綜合運用知識解決問題的能力”,又能促進學生主動學習。因此,筆者以順利建立游戲環境與科普概念的連接為研究目的,基于體驗式學習模型設計了一款針對8~16周歲學生口腔健康的科普類教育游戲——“很難拔智齒”,并對科普類教育游戲如何提升學習體驗進行設計與思考。[4]

研究設計

1.基于體驗式學習循環模型的科普類教育游戲開發框架——SEGEL教育游戲框架構建

(1)SEGEL框架構建的理論依據

體驗式學習作為一種不同于傳統照搬書本的學習方式,自20世紀杜威、皮亞杰、勒溫等發展到集大成者大衛·庫博(David A. Kolb),在國外擁有逐漸系統化的理論基礎和廣泛的實踐應用;在我國基礎教育中(課標、教學實踐),相關學者結合強調直接經驗的認識論,根據不同情境中的不同學習目標、內容、過程,劃分出認知體驗式學習、情感體驗式學習和行為體驗式學習三種基本形態。[5]

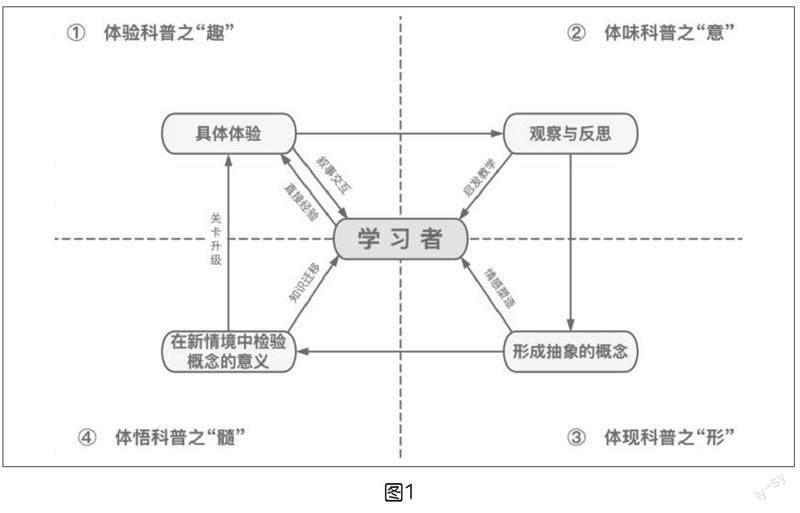

在認知體驗式學習中,庫博提出了一種體驗式學習循環模型。從本質上看,這種綜合性的模型以“以學習者為中心”為特征[6],連結了具體體驗、觀察與反思、形成抽象的概念以及在新情境中檢驗概念的意義這四個階段。

(2)SEGEL框架基本內容

筆者參考體驗式學習循環模型,結合科普類教育游戲基本特點,構建了基于體驗式學習模型的科普類教育游戲設計框架,如圖1所示。

①體驗科普之“趣”——具體體驗。在SEGEL框架中,位于循環周期首要環節的是具體體驗。通過理論溯源,體驗式學習可回溯至杜威。他在其“做中學”理論中提到,最好的學習是在實踐中主動參與獲得直接經驗從而收獲知識。直接經驗是體驗式學習的首要特征,也是科普學習最大的樂趣來源。

②體味科普之“意”——觀察與反思。當學習者構建一種體驗時,為了以后可以自動化地進行表征,大腦會留下關于該體驗的具體表征。因此,在獲得豐富直接經驗的具體體驗后,觀察與反思是必不可少的一個環節。這是個人主觀闡釋和感知的著重記錄,通過反思這一編碼過程將“發生了什么”轉換為心智表征,隨著時間的推移慢慢對經過編碼的記憶進行鞏固,從而不斷加強與此相關聯的神經聯結。

③體現科普之“形”——形成抽象的概念。學習者通過具體體驗后成為實際經驗的參與者,接著在觀察與反思環節從真實事件的觀察者變到間接事物的觀察者。在經過思考、分析、執行、自我調節等環節后,學習者可以在已經積累的具體經驗的基礎上進行符號表征或抽象概括,并通過元認知的策略不斷進行反饋與調節,最后能夠理解真實事物的抽象表現方式,歸納總結為公共知識實體,在此基礎上才能更有效地參加更抽象的教學活動。

④體悟科普之“髓”——在新情境中檢驗概念的意義。在SEGEL框架的最后一個環節中,需要引導學生對科普內容進行概括、歸納、提升,保證知識遷移的順利發生。艾勒和吉利斯在“4C”反思模式中提出了連續反思、關聯反思、挑戰性反思、情境化反思四種反思模式。其中的情境化反思,指的是思考自己的經驗情境與實際應用情境之間是否存在有意義的聯系,不難聯想到在日常學習中,如何掌握并轉化惰性知識一直是教學中的一大難題。只有將惰性知識轉化為活性知識,在新情境中不斷檢驗概念的意義,并通過執行能力和自我調節不斷迭代發展,才是一種較為高效的學習策略。

(3)基于SEGEL框架的科普類教育游戲設計原則

①沉浸體驗是SEGEL框架運行的前提。對于教學設計者來說,沉浸感是學生進入心流狀態的必要條件,它極大地確保了在框架運行中學生的投入度與專注度,是提高教學效率的重要前提與保障。

②提供適應性支架是教學過程中的關鍵。一款優秀的教育游戲可以給學生提供概念性支架、策略型支架、元認知支架、程序型支架。

③情感強化是教學環節的有力支撐。情感、態度與價值觀是教育目標的重要組成部分。情感不僅指學習興趣、學習責任,更重要的是生活的態度、求實的科學態度、積極的人生態度。而從游戲化的角度來看,游戲化思維是利用現有的資源創建出引人入勝的體驗,從而驅動參與者做出相應的行為。結合游戲的特點,游戲能夠保持玩家在從新手到專家再到大師的過程中的持續興趣,保證了玩家高水平的參與度,增強每個參與者個性化的體驗。特別是對于RPG角色扮演類的科普類教育游戲來說,它可以十分自然地將教育理念及科普知識融入游戲環節,在非正式學習的環境中不自覺地完成了科普知識的習得,同時在劇情的引導下完成情感、態度與價值觀的正確塑造。

④注重教育性和游戲性的統一。教育游戲的必要條件是游戲性,充分條件是教育性,在教育游戲的研究中應當以一種融合統一的方式進行游戲的系統化設計,使得教育游戲的體驗者(學生)在教學環境中獲得學習提升,同時源源不斷地像玩商業游戲那樣獲取充足的樂趣與持續的動機,從而破除教育游戲設計中的“平衡困局”。[7]

2.基于SEGEL框架的“很難拔智齒”教育游戲設計

(1)“很難拔智齒”的故事簡介

“很難拔智齒”的游戲類型設定為RPG角色扮演、文字解密類型,核心玩法是在一條連貫的劇情線中扮演小人開啟故事模式,通過完成劇情任務,解鎖牙齒健康知識,從而認識牙齒的成長歷程。

(2)“很難拔智齒”教育游戲設計

①學習者分析。

8~16周歲的學生群體正經歷從形象思維到抽象思維的轉變,學生的科學形象思維能力迅速發展,能夠構想空間關系,抽象理想模型,想象抽象圖景。通過游戲宣傳口腔衛生知識,可以緩解學生對去口腔醫院治療的恐懼,并指導青少年正確地護理牙齒。

②教學內容設計。

游戲科普教學內容與游戲任務如表1所示,學生每完成一個任務,就能解鎖一張圖鑒中的知識卡片。學生結合已有經驗在不斷探索中解鎖不同圖鑒分區,逐漸掌握牙齒健康知識。游戲設計者或者教師也可以根據教學需要調整人物對話以及知識卡片,從而達到教學內容的同步,鞏固學生的記憶。

③游戲體驗設計。

第一,體驗科普之“趣”——具體體驗。本游戲將學習經歷描述為一個在游戲世界中通過體驗、觀察與實踐構建認知結構的閉環過程,其核心驅動力在于學生的學習動機——由清晰的游戲目標來激發。例如,在任務1“逃離小木屋”中,從口腔平原生長出來的牙齒刺破地面,引發強烈地震并驚醒了正在熟睡的小人(玩家)。震動的鏡頭與房屋的轟然坍塌可以讓學生在完成任務的過程中直觀地感受牙齒生長的過程;在小人擊打牙齒無果后,經過與NPC的交談,學生能清晰而快速地學習牙齒結構,體驗到牙釉質的堅硬和保護作用的強大,從而明白呵護牙齒的重要性,收獲科普之“趣”。

第二,體味科普之“意”——觀察與反思。充滿科普樂趣的具體體驗是實現SEGEL框架的前提,為第二階段的觀察與反思奠定重要基礎。學生需要在具體體驗游戲的過程中通過觀察反思完成挑戰,即從觸發的即時反饋中反思自身的行為,從而對具體體驗中獲得的非結構化知識進行歸納并轉化為結構性記憶。在進行任務2“重建家園”中的文字冒險游戲時,NPC并未直接告訴學生答案,而是引導學生根據對實際情況的觀察進行回答。最后,通過單項選擇的方式,讓學生通過再次觀察,得出答案。這種一問一答的形式,極大地提升了學生的參與度,學生的主體地位得以鞏固,達到科普之“意”。

第三,體現科普之“形”——形成抽象的概念。在圖鑒部分的設計中,游戲采用原創手繪的卡通版牙齒作為UI界面中ScreenGUI的文字配圖,從而以一種可視化的方式帶領學生進行口腔健康知識的概念性歸納。科普知識卡片有兩種查看方式:第一種是在每個游戲關卡結算的時候,通過UI彈出相應內容的知識卡片,供學生總結和歸納;第二種是在游戲過程中或者非游戲狀態下,通過點擊知識卡片UI按鈕查看,是知識鞏固復習的過程。學生將抽象概念和普遍原理進行融合,以體現科普之“形”的方式實現游戲元素與科普元素的有機結合。

第四,體悟科普之“髓”——在新情境中檢驗概念的意義。本游戲采用“敘事情節”與“交互實踐”相結合的方式,整體通過一條完整的劇情主線作為游戲的線索,同時穿插與NPC的對話交互、與指定模型的動作交互,輔以圖鑒進行知識的系統性傳授。另外,在任務1至任務4的策劃中,任務的前半部分學生主要學習科普知識,學習完畢后需要進入模擬情境進行拯救蛀牙、拔除智齒等操作,目的是強化學生的知識結構,加深其對概念的理解,便于在新情境中對知識進行遷移與轉化,檢驗概念的意義,體悟科普之“髓”。

研究結果

1.可用性測試評估

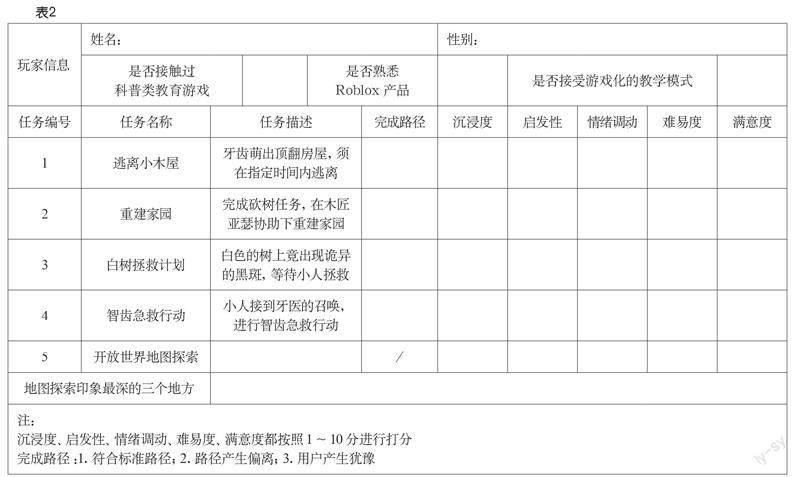

為了驗證本科普類教育游戲的有效性,同時也為了增強游戲的可玩性,尋找游戲設計中的不足之處以進行針對性的優化,本實驗隨機挑選了10位學生進行可用性測試,學生在獨立完成游戲后填寫如表2所示的測試內容。

2.學生數據處理

通過完成路徑的統計(符合標準路徑21次,路徑產生偏離12次、產生猶豫7次),發現有50%的任務沒有出現問題,學生能夠根據劇情的指引與場景的引導進行游戲,但還有50%的任務中產生了路徑偏移,甚至出現猶豫不前的現象。因此,筆者認為整個游戲的引導性還需要在劇情和布景上做出修改,以為學生提供更加順暢的科普知識的學習體驗。

根據學生提供的數據反饋(如下頁圖2)可知,在體驗式學習循環模型與啟發式教學理論的指導下,沉浸度和啟發性都有較理想的指標,此游戲能夠充分調動學生的情緒,有助于學生情感、態度與價值觀的正確塑造,并獲得了較為滿意的效果。在難易度方面(4.64分)為中等難度等級,學生在克服挑戰完成目標的同時,能獲得一定的成就感,從而有助于在充分學習興趣的指引下進入到下一任務環節的學習。

反思

本科普類教育游戲“很難拔智齒”在設計與實現中還存在引導性不足、教學效果難以量化的問題。然而,科普類教育游戲的發展不是一蹴而就的,結合本游戲來說仍需在未來的研究中持續關注,筆者期望科普類教育游戲能夠越來越多地在教學環境中得到應用和實施,從而實現科學文化、科學精神、科學方法和價值觀的滲透和傳播。

參考文獻:

[1]左璜,謝少菲.深度學習的三種樣態:基于中國學生發展核心素養的視角[J].現代教育論叢,2021(05):59-65+95.

[2]崔允,郭華,呂立杰,等.義務教育課程改革的目標、標準與實踐向度(筆談)——《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》解讀[J].現代教育管理,2022(09):6-19.

[3]陳柏君.重新理解教育游戲——論游戲的教育價值與學習的游戲屬性[J].當代動畫,2022(03):112-117.

[4]肖云,谷美慧.科普教育游戲化的研究與思考[C]//.2018年(第五屆)科學與藝術研討會論文集,2018:84-93.

[5]楊宏艷.教育游戲研究進展[J].現代教育技術,2009,19(S1):26-29+31.

[6]王小根,王露露,王心語,等.個性化的體驗式學習活動設計模式的優化[J].現代教育技術,2019,29(07):52-58.

[7]裴蕾絲,尚俊杰,周新林.基于教育神經科學的數學游戲設計研究[J].中國電化教育,2017(10):60-69.