贛深鐵路同樂山隧道穿越采空區探測及處置技術

摘 要:【目的】隧道在穿越采空區施工時容易出現由于開挖擾動造成的大變形、塌方等災害,因此有必要對采空區地質災害的探測及處置技術進行研究。【方法】本研究以贛深鐵路同樂山三號隧道為背景,對施工中出現的問題進行歸納總結。【結果】研究表明:在采空區地段采用“地面調查法+高密度電阻率法+鉆探法”為主的綜合探測手段,可以取得很好的效果;地表礦洞采用回填注漿封堵,洞內采用超前支護+徑向注漿處理,可以保證隧道安全順利地通過不良地質段。【結論】本研究成果可為今后類似工程提供施工參考。

關鍵詞:隧道;穿越;采空區;探測手段;處置技術

中圖分類號:U455.49? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:1003-5168(2023)10-0067-04

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2023.010.014

Abstract:? [Purposes] The tunnel is prone to large deformation, collapse and other disasters caused by excavation disturbance during construction through goaf, so it is necessary to study the detection and disposal technology of geological disasters in goaf.? [Methods] Based on the background of Tongleshan No.3 Tunnel of Jiangxi-Shenzhen Railway, this study summarized the problems in construction. [Findings] The research shows that the comprehensive detection method based on "ground survey method + high density resistivity method + drilling method" can achieve good results in the goaf area. The backfill grouting is used to seal the mine tunnel on the surface, and the advance support + radial grouting is used in the tunnel to ensure that the tunnel passes through the bad geological section safely and smoothly. [Conclusions] The research results can provide construction reference for similar projects in the future.

Keywords: tunnel; crossing; goaf; detection means; disposal technology

0 引言

隨著我國鐵路工程的快速發展,采空區的不良地質問題越來越突出,在隧道施工過程中很容易出現由于二次擾動帶來的大變形及坍塌等災害,嚴重影響施工進度與安全。孫洪碩[1]以婁邵鐵路明清堂隧道為背景總結了在安全距離及近距離下隧道施工控制技術;梁健剛[2]依托二龍關(滇黔省界)至鎮雄縣高速公路張基屯隧道,采用數值模擬手段確定了上覆采空區段對隧道強度影響區域長度范圍的分界值;還有許多專家學者研究了隧道穿越采空區圍巖穩定性情況[3-10]。目前對隧道穿越采空區的研究很多,但大部分集中在施工控制方面,對于采空區空洞探測及處置相對較少。本研究以贛深鐵路同樂山三號隧道為背景,根據施工過程中遇到的問題,詳細介紹適用于采空區的探測手段及后續處置措施,可為今后類似工程施工提供借鑒參考。

1 工程概況

新建贛深鐵路同樂山三號隧道位于江西省贛州市贛縣境內,線路近正南北走向。場區地貌以丘陵為主,地形起伏,局部陡峭,溝谷狹長,多呈“V”形。隧道位于江西省贛州市南康區深坑里—贛縣下灣金礦普查區。隧址屬丘陵區地貌,總體地勢為中間高兩端低,中部地勢較陡,兩側稍緩和,區內植被發育,最高海拔為321.86 m,自然坡度25°~45°,相對高差為40~90 m,隧道最大埋深約為51 m。隧道起訖里程為DK29+263.98~DK29+595,長度331.02 m。隧道區為單斜構造,傾向右側,巖層產狀345°∠71°,巖層走向與線路走向夾角87°。DK29+570處附近F1斷層與隧道斜交,傾向北西(傾向小里程),與線路方向夾角約為18°,斷層影響范圍約30 m。

隧道區丘坡表層為第四系粉質黏土(Q4el+dl),紅褐色,可塑,厚2~3 m,下伏基巖為震旦系(Z1+2)變質砂巖,局部夾千枚巖,全風化層呈紅褐色~黃褐色,風化呈土狀,夾強風化碎塊,厚度約15 m;強風化層呈黃褐色~灰褐色,節理裂隙發育,巖體破碎,呈碎塊狀,厚10.2~10.6 m;弱風化層呈青灰色,變余砂狀結構,塊狀構造,節理裂隙較發育,巖體較破碎。地下水類型為基巖裂隙水,主要賦存于強~弱風化的基巖裂隙中。本隧道洞身主要位于強風化~弱風化層中,其中變質砂巖飽和抗壓強度Rc=50.4 MPa,屬硬質巖,圍巖節理裂隙發育,巖體較破碎,地下水不發育,隧道已開挖部分未見明顯滲水。勘察中在DK29+265左30 m處發現探礦坑洞,直徑約1 m,由于坑洞較隱蔽,分布無規律性,不排除局部坑洞侵入隧道洞身范圍。

2 施工情況

同樂山三號隧道從進口組織施工,通過地質素描、彈性波反射法(TSP203)、地質雷達、超前水平鉆孔(1孔)及加深炮孔(3孔)等超前地質預報手段進行綜合判識,在原設計不良地質地段及周壁20 m范圍內未探測出礦坑存在。

2019年6月14日,該隧道上導掌子面掘進到DK29+499處,左拱腰出現掉塊現象,掌子面地質為強風化灰褐色變質砂巖,節理裂隙發育,巖體破碎夾全風化土狀黃褐色碎塊,經現場踏勘發現,在隧道左拱腰處發現礦坑采空區,掌子面坑洞已被泥土填充,沿大里程方向延伸;左拱腰殘留的坑洞,直徑約1 m,與隧道DK29+499拱腰斜交;向小里程線路左側延伸10 m左右,并向線路小里程左側上方延伸如圖1所示,其礦洞與隧道位置關系如圖2所示。

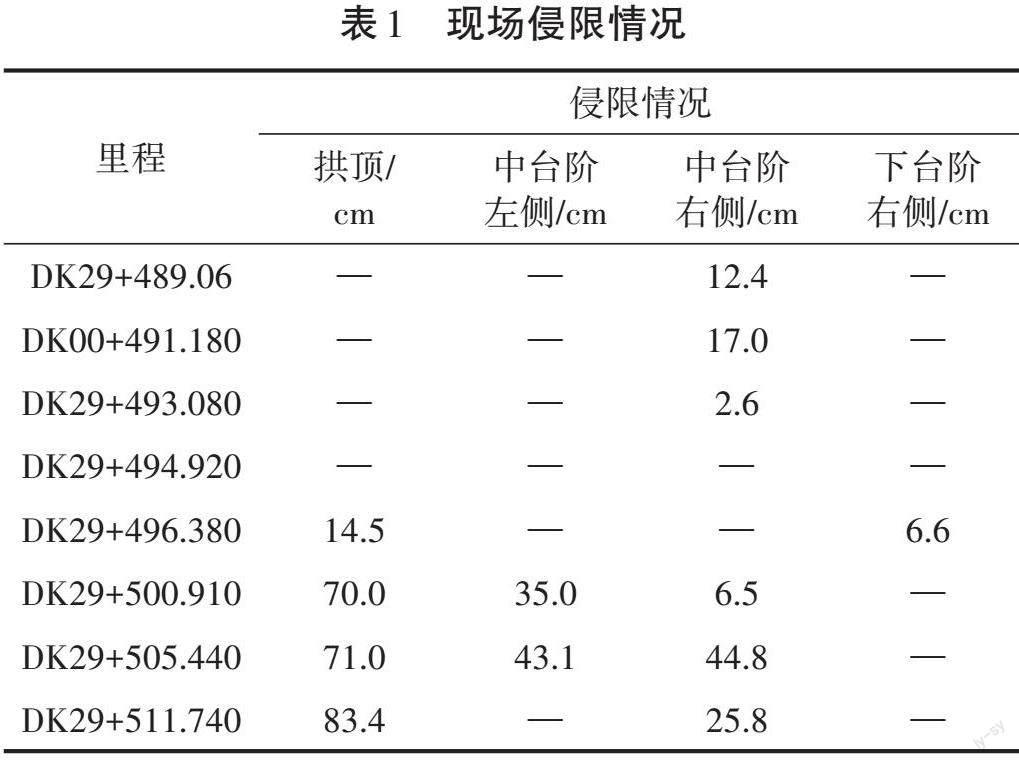

2019年6月14日—29日,對同樂山三號隧道進行邊探測邊施工。2019年6月29日,隧道掌子面施工至DK29+511處時,DK29+498.6~DK29+511段已完成初期支護段發生侵限,最大侵限83.4 cm,平均侵限35.5 cm,具體數據見表1。在發生大變形后項目部立即采取反壓回填、增設鎖腳等措施阻止初期支護繼續變形。

3 施工處置

3.1 綜合探測手段

在地表調查法方面,組織人員對同樂山三號隧道地表進行全面踏勘,發現隧道地表及出口位置存在20處直徑約1 m的礦坑,對各個礦坑進行標注。

在物探方面,由于施工前期主要采用地質雷達及TSP203超前地質預報手段進行探測,但效果不佳,經過比選采用高密度電阻率法進行采空區礦坑探測。在隧道上方設置3條測線ERT1、ERT2、ERT3,其中ERT1位于隧道中線,ERT2及ERT3分布于兩邊,三條測線線距15 m,相互平行,探測結果如圖3所示。

根據探測結果發現隧道前方存在采空區,采空區位于隧道主線及偏東方向,大小為30 m×30 m×30 m。

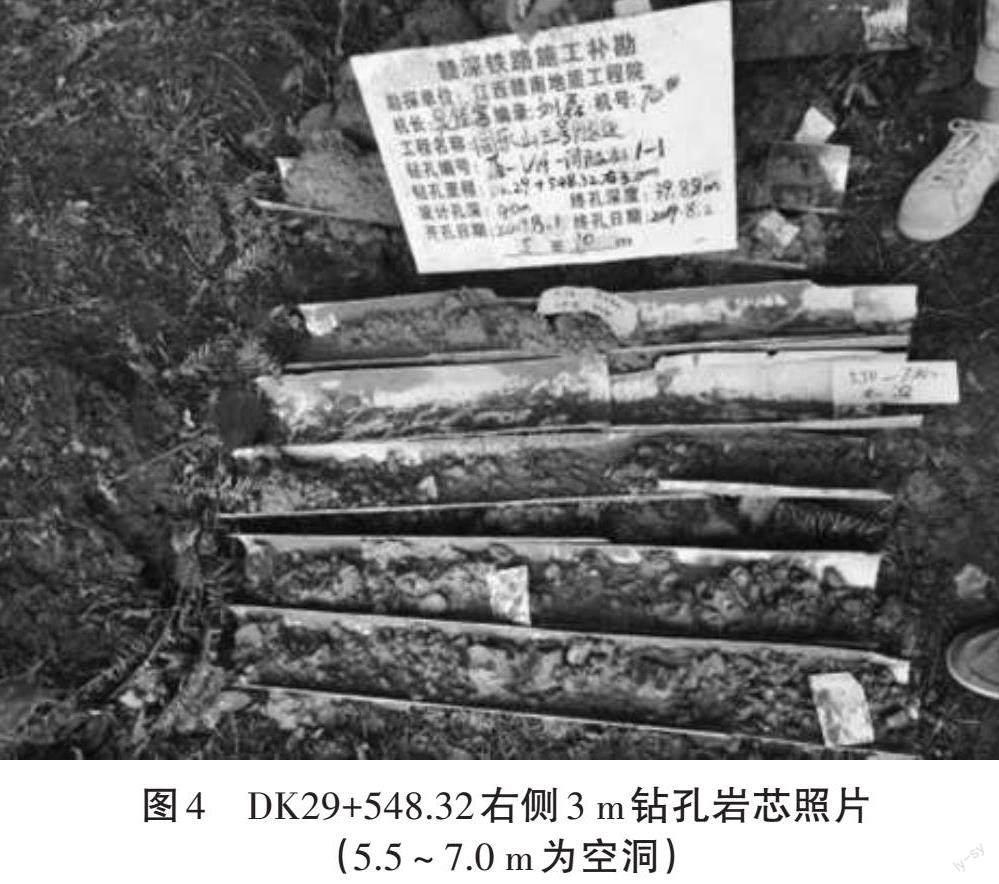

通過鉆探手段對物探結果進行進一步驗證,即在DK29+548.32右側3 m、DK29+548右側12 m處分別布置1個勘探孔對低阻異常區進行驗證,如圖4所示,鉆探揭示地層巖性與原設計基本一致,全風化變質砂巖厚10~15 m,以下為厚約20 m的強風化變質砂巖,節理裂隙發育,巖體破碎。兩個鉆孔均在地表5 m以下發現坑洞,高約1.5 m,坑洞周邊巖體較松散,與地表發現的其他礦坑類似,未發現大的坑洞。

3.2 施工處理方案

3.2.1 后續未開挖里程段。對該段與線路相交的地表礦洞采用地表回填注漿處理(先回填M10砂漿,后回填水泥漿),確保注漿回填密實;對礦洞可見延伸長度內采用回填處理,采用5 m厚沙袋回填,表面采用不小于1 m厚的黏土隔水層回填,防止地表水下滲。為保證施工安全,在暗洞施工前地表監控量測穩定后,對地表塌坑采用10%水泥土回填密實。對DK29+511~DK29+531段洞內采用Φ89 mm洞身管棚+I型小導管超前注漿預加固,管棚長度20 m,環向間距40 cm,小導管長4.5 m,外插角45°,環向間距50 cm。初期支護完成后,采用拱墻范圍5 m徑向注漿加固洞身周邊圍巖,注漿孔按漿液擴散半徑1.2 m梅花形布設,孔口管采用1 m長Φ50 mm無縫鋼管,壁厚3.5 mm,管口設置止漿閥,選用普通水泥漿,注漿壓力控制在1~1.5 MPa。該段仰拱施工前,通過對隧底隱伏礦洞不良地質進行鉆孔驗證,如存在空洞、不密實等不良地質情況或基底承載力不滿足設計要求時,采用基底注漿、基底鋼管樁加固等處理措施,確保基底穩定。

3.2.2 初期支護變形侵限段落。對該段拱墻范圍5 m徑向注漿加固周邊圍巖。對發現的礦坑采用5 m厚沙袋回填,地表采用1 m厚黏土隔水層回填,防止地表水下滲。已施作初期支護侵限地段,待仰拱封閉成環及洞內徑向注漿加固施工完成并達到效果之后,自小里程向大里程進行換拱施工,換拱時加強現場監控量測,確保在原初期支護穩定的情況下,采用人工風鎬對侵限段初期支護及臨時護拱鋼架進行逐節逐榀拆除,拆除一榀后立即安裝一榀鋼架并噴射混凝土。當拆換長度達到襯砌臺車長度后,及時進行二襯混凝土澆筑。

3.2.3 初期支護已完成,二次襯砌未施作段落。根據開挖揭示情況及物探情況,必要時洞內采用5 m徑向注漿加固洞身周邊圍巖,注漿范圍、長度根據礦坑位置設置。

3.2.4 二次襯砌已完成段落。對地表礦坑在隧道洞身范圍20 m范圍內、隧道埋深不大的地段,礦坑采用地表回填處理。

3.3 現場監控量測

設置地表監測網:DK29+498.6~DK29+568.25段縱向間距10 m布設地表觀測樁,觀測斷面左側寬50 m,右側寬50 m,測點橫向間距5~10 m。洞內監控量測斷面間距5 m布置一個測點,每個量測斷面至少布置一個拱頂下沉點和三條凈空水平收斂量測線。施工過程中加密測量頻次、量測頻率不小于3次/d。加強量測成果的回歸分析,發現問題立即停止施工。同時采用斷面掃描儀對已施工的初支段落進行掃描分析。根據掃描的結果,后續施工段落均未出現初支侵限的情況。

4 結語

本研究針對隧道穿越采空區施工技術進行研究,針對前期采空區空洞探測效果差等問題,提出了“地面調查法+高密度電阻率法+鉆探法”的綜合探測手段進行采空區預測,并取得較好的效果,根據探測結果對后續施工及已完成段落制定針對性解決方案,有力地保障了隧道施工安全及進度。該探測手段及處置方案可為今后類似工程提供施工參考。

參考文獻:

[1]孫洪碩.穿越既有采空區隧道施工控制技術[D].石家莊:石家莊鐵道大學,2014.

[2]梁健剛.張基屯隧道穿越采空區穩定性及治理措施數值模擬研究[D].西安:西安科技大學,2019.

[3]黃海濤,程樺,趙紅飛,等.高鐵隧道穿越采空區段圍巖變形受力規律分析[J].科學技術與工程,2020,20(26):10900-10906.

[4]李建旺,馮仕文,周喻.隧道下穿采空區施工圍巖災變演化的力學機制[J].中南大學學報(自然科學版),2021,52(2):543-554.

[5]向晉揚,黃鋒,王毅,等.采空區隧道二襯受力特性模型試驗與耦合分析[J].地下空間與工程學報,2021,17(3):918-926.

[6]孫克國,劉旭,袁子義,等.下伏緩傾煤層開采對既有鐵路隧道安全性影響分析[J].中國鐵道科學,2022,43(2):86-95.

[7]潘銳,杜文正,程樺,等.隧道下穿采空區初期支護圍巖變形及受力研究[J].采礦與安全工程學報,2022,39(5):901-910,920.

[8]崔文杰.公路下伏淺層采空區穩定性及變形特性研究[D].濟南:山東大學,2022.

[9]張朗.穿越采空區的隧道施工安全性分析與影響評價研究[D].長沙:中南林業科技大學,2022.

[10]李鋒.廣州市某地鐵穿越煤層采空區穩定性分析[D].西安:西安科技大學,2021.

收稿日期:2022-12-07

作者簡介:孫斌(1986—),男,本科,工程師,研究方向:隧道及地下工程施工管理。