一起由金黃色葡萄球菌和蠟樣芽胞桿菌引起食物中毒的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析

王 宇,國 霞,王 偉

(淄博市淄川區(qū)疾病預(yù)防控制中心,山東淄博 255100)

金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)是一種重要的食源性致病菌且在自然界中廣泛存在[1]。研究表明,每年的細(xì)菌性食物中毒事件中,由金黃色葡萄球菌及其毒素引起的食物中毒事件約占25%,已經(jīng)成為我國引發(fā)細(xì)菌性食物中毒的主要致病因子之一[2]。蠟樣芽胞桿菌(Bacillus cereus)是一種條件致病桿菌,易污染該菌的食物有米制品、乳類、熟肉、蔬菜及湯類等。被污染的食品外觀一般無異常且無異味,容易被忽略,該菌可產(chǎn)生腸毒素,通常食用含菌量大于105CFU·mL-1(CFU·g-1)的食品即可引起人嘔吐型或腹瀉型食物中毒[3]。

1 材料與方法

1.1 樣本來源

患者嘔吐物2 份(編號(hào)1#、2#);面包包裝袋樣本2 份、面包屑1 份、吃剩雞腿樣本1 份、雞腿包裝袋2 份、檸檬水1 份和可樂雞米飯1 份,依次編號(hào)為3#~10#,以上采集樣品均放置在無菌采樣袋中。

1.2 儀器與試劑

GSP-9050 隔水式培養(yǎng)箱、JSH-250 生化培養(yǎng)箱、生物顯微鏡、生物安全柜、Baird-Parker(B-P)瓊脂平板、沙門菌屬顯色培養(yǎng)基、甘露醇卵黃多粘菌素瓊脂(MYP),均由青島海博生物科技公司提供;營(yíng)養(yǎng)瓊脂均由北京陸橋公司提供;GP 生化鑒定卡;磷酸鹽緩沖液(PBS);A、B、C、D、E 型金黃色葡萄球菌腸毒素實(shí)時(shí)熒光PCR 檢測(cè)試劑盒;Q5 型熒光定量擴(kuò)增儀。

1.3 方法

1.3.1 檢驗(yàn)方法

參照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)》(GB 4789.10—2016)[5]對(duì)金黃色葡萄球菌進(jìn)行檢驗(yàn);參照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 蠟樣芽胞桿菌檢驗(yàn)》(GB /T 4789.14—2014)[6]對(duì)蠟樣芽胞桿菌進(jìn)行檢驗(yàn);參照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 沙門氏菌檢驗(yàn)》(GB 4789.4—2016)[7]對(duì)沙門氏菌進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.3.2 細(xì)菌培養(yǎng)

①將1#~10#樣本前處理后無菌操作分別接種到7.5%氯化鈉肉湯等相應(yīng)的增菌液中增菌,后接種到對(duì)應(yīng)的選擇培養(yǎng)基(36±1)℃在培養(yǎng)箱培養(yǎng)24 h,觀察結(jié)果。②處理好的樣品勻液涂布于MYP 平板,置培養(yǎng)箱(30±1)℃培養(yǎng)24 h,觀察菌落生長(zhǎng)情況。增菌后的培養(yǎng)物接種到金黃色葡萄球菌B-P選擇平板、沙門氏菌顯色平板,于(36±1)℃培養(yǎng)24 h,觀察結(jié)果。

1.3.3 涂片鏡檢

挑取適量可疑典型菌落涂片后固定,用革蘭氏染色法染色后鏡檢。

1.3.4 生化實(shí)驗(yàn)

挑取純培養(yǎng)的菌落分別進(jìn)行相應(yīng)的生化實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證細(xì)菌種類。

1.3.5 PCR 檢測(cè)

5#樣本檢出的金黃色葡萄球菌用PCR 方法測(cè)定腸毒素,取適量單個(gè)菌落金黃色葡萄球菌至離心管(生理鹽水1 mL)中研磨,置離心機(jī)離心5 min(轉(zhuǎn)速12 000 r·min-1),倒掉上清液,留取沉淀;加入DNA 提取液50 μL,用加樣槍混勻沉淀使其懸浮,100 ℃溫浴5 min,置離心機(jī)離心5 min(轉(zhuǎn)速12 000 r·min-1),留上清液待測(cè),使用Q5 熒光定量擴(kuò)增儀,根據(jù)試劑盒說明書設(shè)定PCR 反應(yīng)條件,F(xiàn)AM 通道采集熒光信號(hào)。

2 結(jié)果與分析

2.1 流行病學(xué)調(diào)查情況

2021 年6 月4 日,淄川區(qū)疾病預(yù)防控制中心接到某醫(yī)院急診科報(bào)告疑似食物中毒患者2名,根據(jù)《食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查技術(shù)指南(2012 年版)》[4]趕赴現(xiàn)場(chǎng)展開流行病學(xué)處置工作,兩人為某校學(xué)生,于當(dāng)日中午在學(xué)校宿舍共同進(jìn)食芒果、網(wǎng)購包裝雞腿、網(wǎng)購面包、檸檬水和可樂雞米飯,均有頭暈、惡心、嘔吐、腹痛和精神不佳等癥狀;嘔吐約為3 次/h,1 例伴發(fā)熱,體溫37.6 ℃,平均潛伏期為3.6 h。

2.2 增菌培養(yǎng)與分離結(jié)果分析

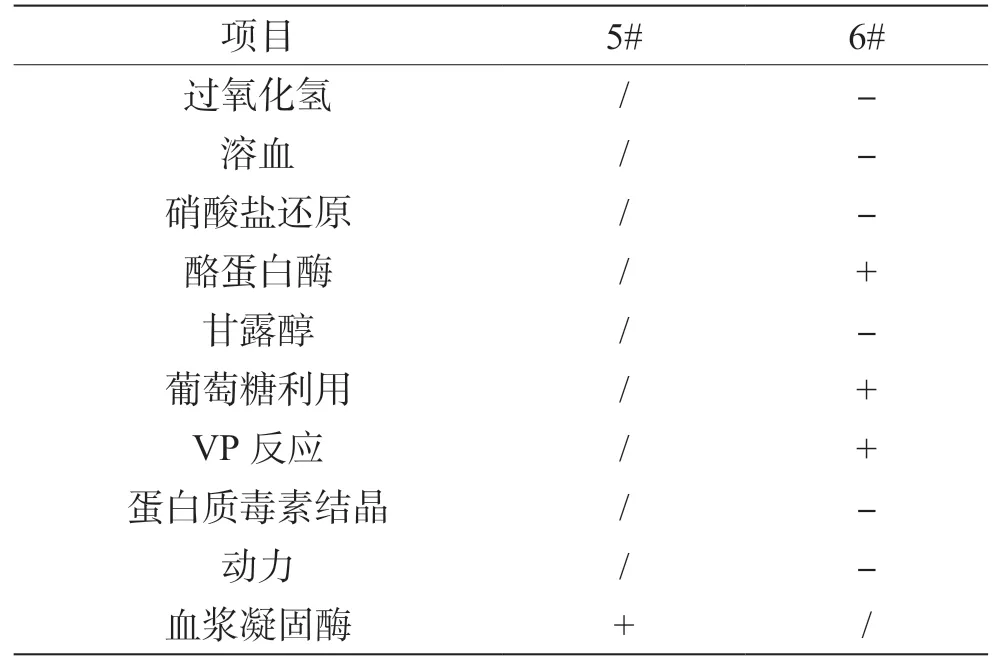

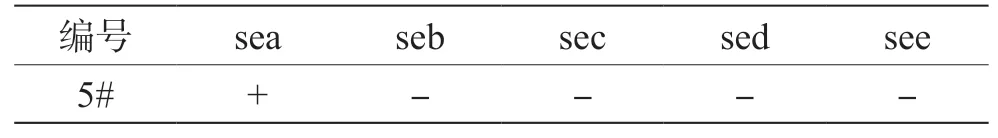

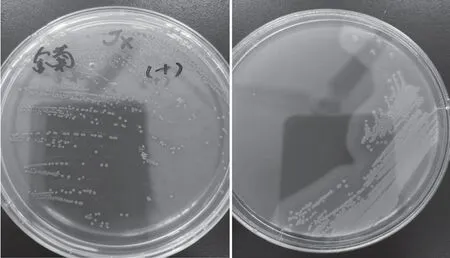

培養(yǎng)的增菌液和分離的選擇平板基上可見5#、6#有可疑菌落生長(zhǎng),其他樣本所檢項(xiàng)目未檢出。5#在Baird-Parker 顯色平板上呈圓形、表面光滑、濕潤(rùn),直徑2 ~3 mm 的粉紅色菌落,見圖1,涂片染色后鏡檢可見革蘭氏陽性的藍(lán)色球菌,呈葡萄串狀,血漿凝固酶試驗(yàn)陽性,檢測(cè)結(jié)果是金黃色葡萄球菌;6#在甘露醇卵黃多粘菌素瓊脂上培養(yǎng)后長(zhǎng)出微粉色典型菌落,菌落周圍有沉淀環(huán),見圖2,涂片染色顯微鏡下見藍(lán)色革蘭氏陽性的桿菌,菌體中央有芽孢,為橢圓形,不膨出于菌體,呈鏈狀排列,通過相應(yīng)的生化實(shí)驗(yàn)結(jié)果鑒定為蠟樣芽胞桿菌,見表1。5#通過PCR 檢測(cè)腸毒素類型為A 型,見表2。

表1 金黃色葡萄球菌和蠟樣芽胞桿菌生化結(jié)果

表2 金黃色葡萄球菌腸毒素A-E 分型結(jié)果

圖1 5#金黃色葡萄球菌 圖2 6#蠟樣芽胞桿菌

3 結(jié)論與討論

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)調(diào)查情況、中毒病例臨床癥狀判斷、實(shí)驗(yàn)室微生物檢測(cè)結(jié)果綜合分析,證實(shí)本起事件為細(xì)菌性食物中毒,致病菌為金黃色葡萄球菌和蠟樣芽胞桿菌,是因網(wǎng)購食品儲(chǔ)藏不當(dāng)所造成的。金黃色葡萄球菌的最適生長(zhǎng)繁殖溫度為30 ~37 ℃。如果食品加工的任何環(huán)節(jié)被金黃色葡萄球菌污染,在合適的溫度下,金黃色葡萄球菌會(huì)在短時(shí)間內(nèi)大量繁殖并產(chǎn)生腸毒素,通過被污染的食物進(jìn)入人體引起嚴(yán)重的食物中毒[8]。在常見的食源性致病菌中,蠟樣芽胞桿菌也是其中之一,該菌引起的食物中毒事件時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重危害人們的健康[9]。此事件發(fā)生在夏季,正值高溫季節(jié),兩名學(xué)生患者食用開封后未冷藏保存的網(wǎng)購面包和雞腿,因細(xì)菌滋生導(dǎo)致食物中毒。建議衛(wèi)生部門針對(duì)社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、養(yǎng)老院和托幼機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)場(chǎng)所加強(qiáng)食品健康知識(shí)宣傳,提高預(yù)防食源性疾病的意識(shí);監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)食品生產(chǎn)和流通行業(yè)的督導(dǎo)力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,從源頭上減少食源性疾病的發(fā)生。

本文著重從實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)方面分析,采集的10 份樣品中,僅在5#和6#食物樣本中檢測(cè)到致病菌,而中毒病例的嘔吐物中未檢測(cè)出可疑的致病菌。多年來,在我國的食源性疾病暴發(fā)事件中,致病原因不明的急性胃腸炎占20%左右[10-11],臨床癥狀的相似性導(dǎo)致事件的溯源難度變大,實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)尤為重要,實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)水平與食源性疾病病因查明密切相關(guān),在開展食物中毒流行病學(xué)調(diào)查處置時(shí),要注意樣品采集和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的重要性,不斷提高檢驗(yàn)?zāi)芰Α1敬问录膶?shí)驗(yàn)室檢測(cè)多采用傳統(tǒng)檢驗(yàn)技術(shù),但金黃色葡萄球菌腸毒素類型檢測(cè)運(yùn)用了PCR 技術(shù),這也說明基層疾控機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)技術(shù)方面有了一定發(fā)展。隨著分子生物學(xué)的發(fā)展,病原溯源已進(jìn)入生物信息學(xué)時(shí)代,通過基因型、分子型或全基因組測(cè)序等方法獲得更準(zhǔn)確的結(jié)果,對(duì)食源性病原體進(jìn)行鑒定和事件溯源[12],這就需要不斷學(xué)習(xí)更新專業(yè)技術(shù)水平,增強(qiáng)基層實(shí)驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提高食源性疾病致病因子的檢出水平,為食源性疾病的溯源提供更精準(zhǔn)的技術(shù)支撐。