數字技術影響城市經濟韌性的機制與效應

劉家樹 顧為都

摘要:為實現城市經濟高質量發展和高水平安全的良性互動,增強經濟韌性尤為迫切。基于演化韌性相關理論,探討數字技術對城市經濟韌性影響效應與作用機制。研究發現,數字技術對城市經濟韌性直接影響顯著,且實體經濟、產業結構與金融發展在其影響過程中發揮中介作用。進一步,探究在情境變化下數字技術影響城市經濟韌性的門檻效應,結果表明,實體經濟強、金融發展水平高、產業結構高級化條件下,數字技術增強城市經濟韌性效應表現邊際遞增態勢。

關鍵詞:數字技術;經濟韌性;產業升級;實體經濟;金融發展

中圖分類號:F299.22;TP399? ?文獻標志碼:A? ?文章編號:1001-862X(2023)02-0067-007

基于數字技術發展的遠程辦公、在線教育等網絡消費和無人配送、智能制造等新興的數字化產業展現出蓬勃生命力,這歸功于數字技術的發展有效弱化了資源配置在時空上的約束,提高要素資源的流動性和有效性。如何增強城市經濟韌性,提高城市經濟系統抗風險能力,已成為學界關注的重要問題。數字技術作為新經濟發展的重要引擎[1],對提升區域經濟韌性,推動高質量發展具有重要意義。

韌性概念在物理學領域得到較早應用,而經濟韌性則表現為區域經濟抵御外來風險沖擊的能力[2],學者們從抵御力、恢復力、適應力和更新力等維度,探究了城市經濟韌性特點和系統動態變化過程。[3-4]在探討城市經濟韌性相關影響因素方面,有學者[5]指出產業多樣化具有自動穩定器特征,且通過知識溢出促進創新創業活動[6],進而增強城市經濟韌性;社會資本積累[7]、政策和制度環境[8-9]等因素對城市經濟韌性產生重要影響。

與已有文獻相比,本文的邊際貢獻在于:第一,將實體經濟水平、產業結構與金融發展,納入數字技術影響城市經濟韌性分析框架,拓展了經濟韌性的相關研究。第二,借鑒韌性演化思想,探析了城市經濟韌性復雜適應系統的非線性動態特征,為探究城市經濟韌性影響因素與情境條件,提供理論借鑒。第三,基于265個城市數據,測度了城市經濟韌性,并實證檢驗了數字技術影響城市經濟韌性的作用機理,為提升城市經濟韌性的相關政策制定提供實證依據。

一、理論分析與研究假設

(一)數字技術與城市經濟韌性

技術革新和生產方式變革在經濟發展過程中發揮重要作用,以互聯網、大數據等為支撐的數字技術發展加快信息交換與傳播,增強了知識搜索和新知識開發能力,加速創新要素的價值實現和增值[10],增強城市經濟比較優勢,培育經濟發展新增長點。在資金配置方面,數字化發達城市能夠將不同領域、不同產業等信息集中起來形成“信息池”,緩解交易主體間信息不對稱、信息不完善等問題,提升資金流動性與有效性,提高資金配置效率,避免城市經濟主體資金鏈“斷裂”風險。在產品和技術等交易方面,數字技術弱化了交易雙方時空上約束,通過降低通訊、物流、匹配與驗證成本,提高一系列中間服務的質量與易得性,延長供應鏈并促進價值鏈增值,優化經濟效益;數字技術促進了市場深度開放和多元化,以降低重大風險的沖擊力度,進而提升經濟體抗風險能力。[11]基于此,提出:

H1:數字技術對城市經濟韌性有顯著正向影響。

(二)數字技術影響城市經濟韌性的內在邏輯

數字技術通過加速傳統生產要素的優化重組,帶動了以工業經濟為代表的實體經濟發展[12],強化城市經濟抗風險能力。伴隨著信息技術快速滲透于各個產業部門并相互融合,推動了產業結構優化升級[13],提升城市經濟適應能力。此外,金融作為資源配置和宏觀調控的重要工具,對提高要素配置效率至關重要,數字技術與金融的深度融合催生了數字金融,彌補了傳統金融的短板,有效提高金融資源利用效率[14],大幅度提高金融對經濟發展的服務支撐能力,同時進一步推動實體經濟發展和產業結構適應性調整。[15]

1.數字技術、實體經濟發展與城市經濟韌性

數字技術與傳統產業的創新融合,推動實體經濟向高端產業躍進,加速傳統生產要素的優化重組,釋放傳統企業動能[12],激發了實體產業的乘數倍增效應,實現了實體產業生產質與量的變革。數字技術對實體產業的有效滲透推進實體經濟供需平衡,通過人工智能應用場景的深化,市場中產品的供需水平得到標準重塑,優化了實體經濟發展格局。[16]實體經濟發展為社會創造新的財富,帶動經濟發展,且隨著實體經濟內生發展能力不斷強化,面對重大風險沖擊時,能夠快速恢復到均衡狀態,降低經濟波動的消極影響,保障經濟穩定增長。基于此,提出:

H2:數字技術通過提高實體經濟增強城市經濟韌性。

2.數字技術、金融發展水平與城市經濟韌性

數字技術發展迅速并在金融領域得到廣泛應用,一方面,通過區塊鏈等數字技術有效識別客戶信用水平等信息,降低風險控制成本;同時,基于網絡效應可以降低經營服務的平均成本等,推動金融業發展。[17]另一方面,互聯網、大數據的發展有利于企業與金融機構信息交互,降低企業融資成本,緩解企業融資約束。此外,數字技術可以增強供需方精準對接和統籌調整[18],實現區域金融的精準配置與合理發展。金融作為城市經濟發展的重要因素,為城市經濟轉型升級提供重要的服務支撐。金融發展能夠提升金融資源的流通性和有效性,增強區域經濟活力[19];金融發展能夠催發金融創新與技術進步,通過高效率的信息和資源整合增加創新企業的融資可得性,激發區域創新創業活力,也增強了經濟韌性。[20]基于此,提出:

H3:數字技術通過影響金融發展提升城市經濟韌性。

3.數字技術、產業結構升級與城市經濟韌性

數字技術作為產業結構升級創新新引擎,加速產業升級進程。首先,數字技術發展下衍生了大量的數字產業,引致產業結構向技術密集型產業變遷。其次,數字化變革通過加速經濟新業態更迭,提高產業體系靈活度,減小產業融合約束,促進第一產業、第二產業與第三產業融合發展,加速產業升級。[21]產業升級迫使生產要素由低生產率產業流入高生產率產業,生產要素流入高級產業結構帶來的“結構紅利”可以幫助區域經濟體實現經濟快速增長,并且產業升級伴隨著技術進步,逐步實現以新產業為支撐對發展路徑進行更新和以創新技術為支撐對經濟轉型升級進行驅動,提升產業核心競爭力,推動經濟高效可持續發展。[22]基于此,提出:

H4:數字技術通過產業結構升級增強城市經濟韌性。

二、研究設計

(一)模型設定

為驗證數字技術是否增強城市經濟韌性,本文構建如下基準模型:

UERit=ξ0+ξ0DEit+■1■it+λt+μi+εit(1)

式(1)中i、t代表城市和時間。被解釋變量UER為城市經濟韌性。核心解釋變量DE為數字技術發展指數。■為控制變量組,本文從城市經濟發展和產業結構兩個方面設置四個控制變量,分別為經濟密度(ECO),使用城市該年生產總值與行政面積的比值計算;人口密度(POP),使用城市該年常住人口與土地面積的比值計算;資本生產(PK),使用每年的固定資本存量(以2003年為基期)與生產總值比值衡量;政府干預力度(GOV),使用該年城市政府公共預算與生產總值之比衡量。λt和μi分別為時間和城市固定效應,εit為隨機擾動項。

(二)變量說明

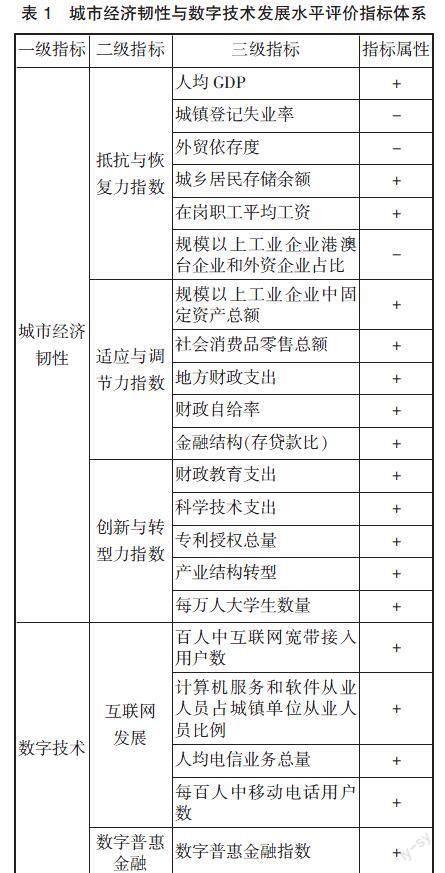

1.城市經濟韌性(UER)。參考朱金鶴的方法[18],將城市經濟韌性劃分為抵抗與恢復力、適應與調節力、創新與轉型力,構建經濟韌性指標體系,并根據改進后的客觀熵值法進行TOPSIS權重測算。具體指標見表1。

2.數字技術發展指數(DE)。互聯網與信息通訊作為數字技術發展的核心,反映了城市的數字技術發展水平。參考黃群慧的研究[23],從互聯網發展和數字普惠金融兩個視角,采用熵值法對數字技術發展水平進行測度,得到數字技術發展的綜合指數。

3.中介變量。實體經濟發展(RE),借鑒劉志彪研究,用規模以上工業增加值來表示實體經濟水平[24];金融發展水平(FD),參照借鑒方福前和邢煒的研究,選取金融相關性來衡量地區金融發展水平,為城市金融機構年末存貸款余額之和除以生產總值;[25]產業結構升級(TS),該指標指產業結構由低級向高級發展,參考付凌暉提出的向量夾角法來度量產業結構高級化水平。[26]

(三)樣本選擇與數據來源

基于2011—2020年265個地級及地級以上的城市構造平衡面板數據,研究數字技術提高城市經濟韌性的作用機制,城市經濟韌性和數字技術指標數據中數字普惠金融指數來源于北京大學數據金融研究中心,其他數據來源于《中國城市統計年鑒》和各城市統計年鑒。

三、實證結果分析

(一)回歸結果分析

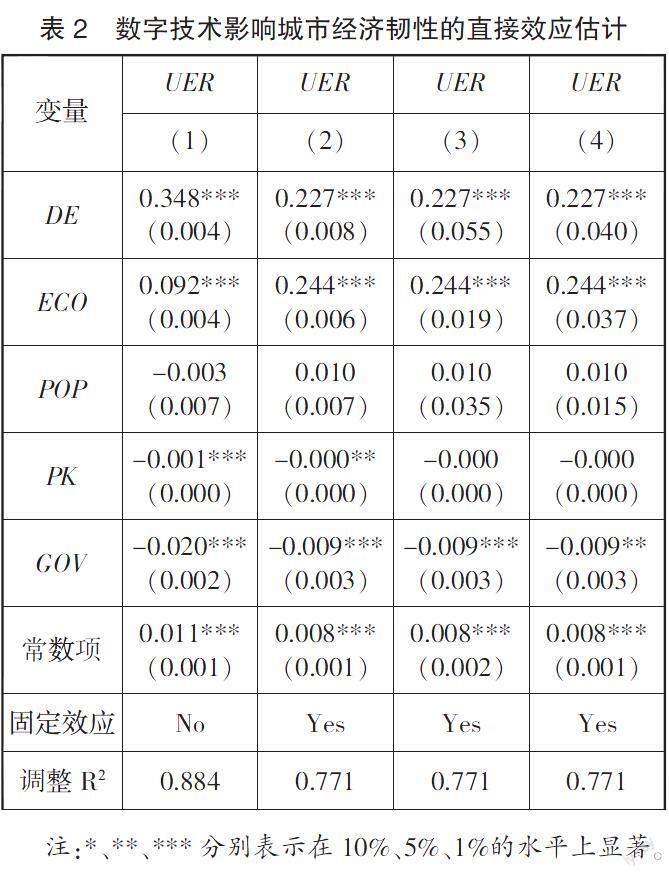

本文使用Stata 15.0對2011—2020年各地級市數據進行豪斯曼檢驗,結果表明固定效應模型比隨機效應模型更加適合當前模型,為了更合理的回歸結果,選用固定效應模型。具體回歸結果,如表2所示。

表2中列(1)和(2)分別是OLS和雙向固定效應模型估計結果,列(3)消除了異方差、列(4)消除了異方差和自相關的回歸結果。數字技術的影響系數在0.01的水平上顯著為正,初步表明了數字技術的發展對城市經濟韌性起到加強作用,假設1得到初步驗證。這可能是因為:其一,產業數字化轉型直接推動了傳統產業智能化生產與服務化延伸,促進新技術與新模式的創新,以創造發展新優勢提升城市經濟韌性;其二,數字技術的發展使得交易雙方能通過在線網絡便捷高效地搜索多維信息,使區域內信息交互與概念傳播進而提高要素資源重組能力及運行效率,實現資源的快速整合與流動[18],促進經濟創新,加強經濟活力與韌性。

(二)穩健性檢驗和內生性處理

為了確保數字技術對城市經濟韌性影響效應的研究結果穩健,分別采用替換核心解釋變量(替換為數字普惠金融指數)和刪除特殊樣本(剔除直轄市樣本)的方法進行實證檢驗,回歸系數的方向與顯著性基本保持不變,說明原模型具有穩健性。為了解決內生性問題,以數字技術滯后一期為核心解釋變量進行差分GMM和兩步系統GMM回歸,該方法可有效避免可能存在的反向因果關系。同時,為進一步驗證實證結果的穩健性,采用各城市1984 年末郵局與該年互聯網寬帶接入用戶數的交互項作為數字技術指數的工具變量對結果進行驗證。結果表明,數字技術仍顯著增強城市經濟韌性。

(三)數字技術影響城市經濟韌性的機制檢驗

在數字技術影響城市經濟韌性的過程中,實體經濟水平、金融發展與產業結構等因素發揮重要作用。表3報告了Sobel檢驗結果。表3中列(1)和(2)報告了實體經濟水平作為中介變量影響數字技術對城市經濟韌性的作用效果,結果顯示,數字技術的發展充分推動了區域實體經濟的發展,其間接效應為41.18%且在0.01水平上顯著,說明了數字技術可以加速實體經濟發展速度,進而加強城市經濟韌性,假設2得到驗證。表3中列(3)和(4)報告了區域金融發展水平作為中介變量的檢驗結果,結果表明,城市數字技術對金融發展水平的作用顯著,Sobel檢驗結果顯著,說明伴隨數字技術發展,城市金融發展水平得到改善,增強了城市經濟韌性,假設3得到驗證。數字技術的飛速發展促使城市傳統產業革故鼎新,與互聯網進行緊密結合帶來的巨大收益使城市大力發展可以與數字進行相掛鉤的產業,迫使傳統產業轉型升級,產業結構的高級化使得資源得到充分發揮,提高生產要素利用率,促進城市經濟發展。表3中列(5)和(6)報告了產業結構升級的中介效應,數字技術顯著推動了產業結構升級,進而加強城市經濟韌性,假設4通過檢驗。

進一步,表3中列(7)報告了將數字技術和三種中介變量同時引入模型的估計系數,中介變量的作用方向并未發生顯著性的轉變,說明三種中介變量在數字技術增強城市經濟韌性的過程中確有中介效應。

四、數字技術影響城市經濟韌性的門檻效應檢驗

為進一步探索數字技術增強城市經濟韌性的內部“黑箱”,明晰數字技術在不同發展情境下增強城市經濟韌性的差異。從實體經濟發展、金融水平、產業結構三個角度分析不同情境下數字技術對城市經濟韌性的非線性影響。構建門檻模型,式(2)和(3)分別是單門檻與雙門檻模型,用來檢驗在不同的約束水平下,數字技術對城市經濟韌性影響的差異化。tre為門檻變量,c1、c2對應門檻值,其中c2>c1,其余同上。

UERit=β0+β1DEit(c1>tre)+■2■it+εit(2)

UERit=ρ0+ρ1DEit(c1>tre)+ρ2DEit(c1 ρ3DEit(c2 (一)門檻效應檢驗 對模型進行門檻效應檢驗,檢驗結果顯示金融發展水平、實體經濟和產業結構升級均存在顯著門檻效應。其中,金融發展水平存在單門檻效應,門檻值為5.740,將數字技術增強城市經濟韌性效應分成2個維度;實體經濟發展存在雙門檻效應,門檻值分別為2.028、2.977,將數字技術分為3個維度;產業結構升級存在雙門檻效應,其中,第一門檻值為6.785,第二門檻值為7.087,將數字技術分為3個維度。且均顯著。 (二)門檻效應回歸結果分析 1.實體經濟的門檻變量回歸結果分析 以實體經濟發展作為門檻變量對數字技術增強城市經濟韌性的回歸結果見表4列(1)。城市的實體經濟發展在較大的門檻區間時,數字技術增強經濟韌性的邊際效應相應更大,實體經濟發達的城市擁有更加完善的交通建設與數字化設施,可以更好地利用數字技術帶來的經濟效益。 2.金融發展水平的門檻變量回歸結果分析 以金融發展水平作為門檻變量對數字技術增強城市經濟韌性的回歸結果見表4列(2)。隨著城市金融的發展,數字技術增強城市經濟韌性的邊際效應得到非線性提升。金融支持在數字技術賦能城市經濟韌性中發揮重要作用。一方面,金融為數字產業化和產業數字化提供重要資本支持,保障城市數字化進程平穩推進,實現以數字賦能城市經濟發展;另一方面,金融發達區域企業融資的低成本與高效益帶動城市整體創新創業水平[20],激增的生產規模和消費市場,開拓了數字技術應用廣度和深度。此外,金融發達區域金融“擠出效應”可能更甚,數字技術變革推動金融合理發展,進而強化城市經濟韌性的邊際效應更大。 3.產業結構升級的門檻變量回歸結果分析 以產業結構升級作為門檻變量對數字技術增強城市經濟韌性的回歸結果見表4列(3)。城市產業結構不斷升級,數字技術增強城市經濟韌性的邊際效應得到非線性提升。通常來說,產業結構高級化的城市擁有較為豐富和完善的高附加值產業,可以充分發揮數字技術帶來的低成本、高效率等優勢;且產業升級發展帶來的豐厚經濟效益,進一步擴大對互聯網等數字化基礎設施的投入,釋放數字活力;此外,城市產業結構升級會催生新業態和新技術,擴大數字技術經濟效益,加速實現以新產業為支撐對發展路徑進行更新和以創新技術為支撐對經濟轉型升級進行驅動,獲得可持續的經濟韌性增長。[22] 五、結論與啟示 搜集2011—2020年265個城市數據,測度其經濟韌性,實證檢驗了數字技術對城市經濟韌性的影響效應及作用機制。研究結果顯示:數字技術對我國城市經濟韌性具有顯著的提高作用,即數字技術愈發達,城市經濟韌性愈強,該結論經多重穩健性方法檢驗后仍成立;實體經濟、金融發展與產業結構在數字技術增強城市經濟韌性過程中發揮中介作用,給城市帶來新的比較優勢,增強了城市的抗風險能力、服務能力和適應能力;在實體經濟強、金融發展水平高、產業結構高級條件下,數字技術增強城市經濟韌性邊際效應遞增。結合理論與實證分析結論,提供以下政策啟示。 第一,強化數字技術發展,夯實城市經濟韌性的新基建基礎。順應數字技術發展規律與趨勢,根據城市資源分布稟賦屬性制定數字技術發展規劃,前瞻布局數字技術發展領域;加大研發投入,發揮政府引導作用,加強多主體參與新型基礎設施建設;構建數字技術協同治理體系,打造富含區域特色的數字技術產業鏈,夯實城市經濟韌性基礎。 第二,加強數字技術嵌入實體經濟,提升城市經濟抗風險能力。一方面,推動數字技術嵌入全產業鏈的各環節,提升要素投入的協同性,優化資源配置效率,促進產業結構升級,加速城市產業更新能力和適應能力;另一方面,將大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等數字技術嵌入實體經濟,強化平臺建設,推動實體經濟高質量發展,提升城市實體經濟抗風險能力。 第三,推動數字技術與金融部門融合,為城市經濟韌性提供支撐。發揮數字技術優勢,推動金融部門優化業務流程、拓展服務渠道,重構數據使用方式和風險識別策略,為城市經濟發展注入金融“活水”;優化信息共享整合機制,通過降低信息不對稱、優化資本配置等方式,構建契合城市經濟韌性發展的金融支持模式,為城市適應性轉型提供重要支撐。 參考文獻: [1]汪曉東,李翔,王洲.關系我國發展全局的一場深刻變革[N].人民日報,2021-12-08(1). [2]Reggiani A,Graaff T D,Nijkamp P.Resilience:An Evolutionary Approach to Spatial Economic Systems[J].Networks and Spatial Economics,2002,2(2):211-229. [3]Martin R,Sunley P,Tyler P.Local Growth Evolutions:Recession,Resilience and Recovery[J].Cambridge Journal of Regions Economy and Society,2015,8(2):141-148. [4]張躍勝,鄧帥艷,張寅雪.城市經濟韌性研究:理論進展與未來方向[J].管理學刊,2022,(2):54-67. [5]徐圓,張林玲.中國城市的經濟韌性及由來:產業結構多樣化視角[J].財貿經濟,2019,(7):110-126. [6]David Allan Wolfe,Allison Bramwell.Innovation,Creativity and Governance:Social Dynamic of Economic Performance in City-Regions[J].Innovation:Organization & Management,2008,10(2-3):449-461. [7]Akgün A E,Keskin H.Organisational Resilience Capacity and Firm Product Inovativeness and Performance[J].International Journal of Production Research,2014,52(23):6918-6937. [8]Kakderi C,Tasopoulou A.Regional Economic Resilience:the Role of National and Regional Policies[J].European Planning Studies,2017,25(8):1435-1453. [9]Evenhuis E.New Directions in Researching Regional Economic Resilience and Adaptation[J].Geography Compass,2017,11(11):1-15. [10]劉家樹,石洪波,齊昕.創新鏈視角下高新技術企業認定效應與機制研究[J].科研管理,2022,(6):22-31. [11]王文宇,任卓然,李偉,賀燦飛.貿易壁壘、市場相關多樣化與城市出口韌性[J].地理研究,2021,(12):3287-3301. [12]田秀娟,李睿.數字技術賦能實體經濟轉型發展——基于熊彼特內生增長理論的分析框架[J].管理世界,2022,(5):56-74. [13]王娟娟.產業數字化與我國區域發展格局演變[J].甘肅社會科學,2022,(4):204-214. [14]段軍山,高雯玉.數字金融發展對企業全要素生產率的影響研究[J].當代財經,2022,(5):51-62. [15]陳創練,馬子柱,單敬群.中國技術進步偏向、要素配置效率與產業結構轉型升級[J].產經評論,2021,(6):47-58. [16]任保平,宋文月.新一代人工智能和實體經濟深度融合促進高質量發展的效應與路徑[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2019,(5):6-13. [17]仇喜雪,彭偉.數字技術沖擊下的金融制度變遷:路徑與新規制問題[J].首都經濟貿易大學學報,2022,(3):33-41. [18]朱金鶴,孫紅雪.數字經濟是否提升了城市經濟韌性?[J].現代經濟探討,2021,(10):1-13. [19]Beck T,Demirgü-Kunt A,Maksimovic V.Financing Pat-Terns Around the World:Are Small Firms Different?[J].Journal of Financial Economics,2008,89(3):467-487. [20]鄭長德,戚玉瑩.中國金融發展對宏觀經濟韌性影響的理論與實證研究[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2022,43(1):117-131. [21]Lee S,Kim M.S.,Park Y.ICT Coevolution and Korean ICT Strategy——An Analysis Based on Patent Data[J].Telecommunications Policy,2009,33(5-6):253-271. [22]孫久文,周孝倫.新時代長三角區域經濟健康發展的路徑研究[J].江淮論壇,2022,(3):54-62. [23]黃群慧,余泳澤,張松林.互聯網發展與制造業生產率提升:內在機制與中國經驗[J].中國工業經濟,2019,(8):5-23. [24]劉志彪.實體經濟與虛擬經濟互動關系的再思考[J].學習與探索,2015,(9):82-89. [25]方福前,邢煒.經濟波動、金融發展與工業企業技術進步模式的轉變[J].經濟研究,2017,(12):76-90. [26]付凌暉.我國產業結構高級化與經濟增長關系的實證研究[J].統計研究,2010,(8):79-91. (責任編輯 吳曉妹)