中國當代作曲家創作中的音列思維與技法研究

○翟雨虹

在共性寫作時期,雖然作曲家的創作手法、語言、風格各有不同,但是作品的旋律、和聲以及結構布局均統一于調性邏輯。調性解體后,作曲家們秉承“顛覆傳統”“追求個性”的理念,積極地進行新的探索,并嘗試開辟屬于自己的道路,由此,音高思維與組織技法便開始進入了個性寫作時期。然而,古典調性作為多元化音高組織技術之一,不僅依然存在,而且還會對各種新音高組織技術產生潛在的影響。

20世紀部分作曲家既想要擺脫大小調體系的制約,又想要尋找依然囿于某種特定的音高范圍,而音高之間是否有“主從”關系或“級差”關系是可以由自己所掌控的,“音列”思維與技術便應運而生。如,德彪西的“全音階”、梅西安的“有限移位調式”,其他作曲家自主設計的形形色色的音列,甚至勛伯格將全部十二個音作音程有序化設計的“十二音序列”,如此等等。

音列組織手法不僅受到西方作曲家的喜愛,還對中國作曲家產生了一定的影響。我國傳統民間調式在單一音列范圍內主音游移的現象,無疑是音列思維的特征之一。因而,當西方作曲家放棄以協和三和弦為中心、五度關系為基礎的古典調性后,所探索的音列思維與技法便極易被中國作曲家所吸收與運用。自20世紀80年代以來,有相當一部分中國作曲家以“音列”作為音高組織手法進行創作。直至今日,音列技術作為中國作曲家創作中經常運用的音高組織技法依然被學界關注。

“以音列為基本結構成分而衍生的音高關系體系,意味著其組織音高的思維主要在于通過發展特定結構的音列來發展樂思,而不管音高材料是垂直形態、水平形態還是斜向混合形態,它們都受特定結構音列的控制,這種控制既可以是有序化的—十二音序列或非十二音序列,亦可是無序化的—各類特種調式或音列模式。”②同注①。因而,從嚴格意義上講,音列可分為“有序音列”與“無序音列”兩大類。有序音列由若干個音直至平均律全部十二個半音構成,由于預設音(實為音程)的出現是“有序”的,因而具有個性化的可識別性;而無序音列可自由組合或重復音列中的任何音,因而在一個八度內通常會少于12個音,否則會缺乏個性與可識別性而成為半音階了。當然,如果整條無序音列多于一個周期(八度或非八度周期),并且周期間是不循環的,就有可能多于12個音,這些音被固定在相應的周期音區內,而不會在一個周期音區內達到12個音。因而,無序音列的音樂表現力與運用幅度是很大的。

音列技術進入中國之后,部分音列被中國作曲家吸收運用,包括八聲音列、九聲音列、十二音序列等等。這些音列的設計和使用經常體現出本土化的特征,即作曲家設計音列時,常吸取宮系統五聲或地域風格調式的特征;部分被設計成半音化的音列在作品中使用時,也常“分離”出宮系統五聲的要素,不同的五聲素材形成對比、并峙,或五聲材料與整體音列結合形成對比。因此,不論是有序的音列還是無序的音列,作曲家們都致力于使該技術手法實現“民族性”“五聲性”。從而,音列部分或完全脫離了西方音列的影子,使其呈現出了本土特征。同時,多樣化的音列設計也突出了作曲家的個性。

可以說“音列技術”經過20世紀80年代以來在中國40年的發展,已經成為將本土化與半音化結合得非常成熟的音高組織手法,也發展成為當代中國作曲家作品中重要的音高組織方法之一。因此對作曲家的音列思維與音列技術的研究是現如今十分必要的、有意義的課題。

盡管作曲家設計的音列可以是音高控制“有序”或是“無序”的,但本文的研究范圍僅涉及“無序”的部分,原因如下:

1.對音高控制“有序”的音列作品,即“序列音樂”作品的研究已經單獨成為一個研究專題,有豐碩的研究成果。期刊中,鄭英烈對序列音樂的研究成為一個系列,以連載的形式刊登,其中,《羅忠镕的〈涉江采芙蓉〉—序列音樂研究之五》③鄭英烈:《羅忠镕的〈涉江采芙蓉〉—序列音樂研究之五》,《廣州音樂學院學報》,1983年,第2期,第103–107頁。《序列音樂作品分析(之三)—桑桐的〈夜景〉》④鄭英烈:《序列音樂作品分析(之三)—桑桐的〈夜景〉》,《廣州音樂學院學報》,1984年,第1–2期,第125–129頁。分析了作曲家羅忠镕、桑桐的作品中使用的序列技法。張巍對中國序列音樂的研究亦已作為一個專題成為國家社科基金藝術學一般項目“序列音樂技術的中國化研究”,其中包括文章《序列音樂技術的中國化研究—十二音創作技術與理論的發展(1980—1990)》⑤張巍:《序列音樂技術的中國化研究—十二音創作技術與理論的發展(1980—1990)》,《音樂研究》,2017年,第4期,第23–28頁。《序列音樂技術的中國化研究(二)—十二音創作技術與理論的發展(1990—2000)》⑥張巍:《序列音樂技術的中國化研究(二)—十二音創作技術與理論的發展(1980—1990)》,《音樂研究》,2020年,第6期,第97–101頁。。其他期刊還有《羅忠镕〈鋼琴曲三首〉分析》⑦張忠平:《羅忠镕〈鋼琴曲三首〉分析》,《中國音樂》,2011年,第3期,第109–114頁。《“有限—可變五聲性序列”的構成原理及其類別(上)》⑧寧爾:《“有限—可變五聲性序列”的構成原理及其類別(上)》,《樂府新聲》,1998年,第2期,第19–21頁。《“有限—可變五聲性序列”的構成原理及其類別(下)》⑨寧爾:《“有限—可變五聲性序列”的構成原理及其類別(下)》,《樂府新聲》,1998年,第3期,第46–48頁。等等。研究中國序列音樂的學位論文同樣很多,包括學位論文博士論文《羅忠镕十二音作品技法研究》⑩王瑞:《羅忠镕十二音作品技法研究》,2004年上海音樂學院博士學位論文,第3–35頁。、碩士論文《20世紀80至90年代中國序列音樂創作中的“調性”思維研究》?周坤杰:《20世紀80至90年代中國序列音樂創作中的“調性”思維研究》,2019年上海音樂學院碩士學位論文,第10–20頁。《析論80年代后“五聲性十二音”在當代中國音樂中的創新與發展》?王祺:《析論80年代后“五聲性十二音”在當代中國音樂中的創新與發展》,2020年蘇州大學碩士學位論文,第20–30頁。。這些論文對當代中國序列音樂的理論、技法、作品等各個方面進行了細致的研究。

2.從名稱的實際使用過程來看,學界所提的“音列”大都指音高控制無序的音列,而音高控制有序化的音列則直接稱之為“序列音樂”,而不用抽象的“音列”來表述。因此本文中所使用的“音列”一詞特指作曲家設計的特定結構的、音高控制無序的音列,不包括“序列音樂”的音列。

此外,中國傳統宮系統五聲與七聲具有音列思維中主音可游移的特征,但不具備人為設計的因素。由作曲家自主設計的、個性化、風格化、半音化的音列則是20世紀80年代后更為典型、更為重要的音列類型,因而,本文的分析不涉及傳統宮系統五聲與七聲的作品(僅指獨立的宮系統五聲或七聲,而若干宮系統五聲綜合的音列,或是音列中包含宮系統五聲的則在本文的分析范圍內)。

一、音列的含義

音列是一群無主從、級差關系音的集合。但在20世紀的各類文獻中,當表述無級差關系、無固定主音的一群音時,實際具有多種名稱提法。

部分文章直接稱為“音列”。如:《二十世紀和聲的基本結構成分及其衍生的音高關系體系》中提出:“音列是指特定結構模式的音的橫向集合體”?同注①。;《中國當代作曲家和聲語言構成的思維與技法研究》?劉康華:《中國當代作曲家和聲語言構成的思維與技法研究》,《樂府新聲》,2014年,第1期,第39–44頁。一文對以音列為音高組織手法的若干中國作曲家的作品進行分析;《五度圈中的音、音列、音階及其數理關系》一文對“音”“音列”“音階”進行了區分,并說明了中西方音列與音階的不同;《從調式談起—“調式”“音列”“音階”“調”和“調性”》?黃祖禧:《從調式談起—“調式”“音列”“音階”“調”和“調性”》,《人民音樂》,1958年,第6期,第36頁。認為不具有調式意義的稱為音列,沒有主音與傾向性,僅僅是音高由低到高的順序排列,只有音列的排列是由主音到主音時,它與音階恰好相符;《論音列色彩》認為音列的基音與調式主音相同時它們兩個獲得了同一性;《基于音列的音高組織方式》一文認為有無調性是區分音階與音列的方式,有調性的是音階,而無調性的則是音列。

除“音列”外,文獻中還使用若干其他名稱來指“音列”。

一部分文獻為以傳統的“音階”“調式”命名。如《20世紀音樂的素材與技法》一書提出“巴羅克、古典和浪漫時期的音樂幾乎只建立在我們都熟悉的大小音階上。本世紀的音樂家們雖然沒有完全丟棄這些音階,但還是使用了大量的其他音階結構”?〔美〕庫斯特卡:《20世紀音樂的素材與技法》,宋瑾譯,北京:人民音樂出版社,2002年,第19頁。。《理解后調性音樂》論述了三種20世紀前半葉作曲家廣泛應用的對稱音階,分別稱為“全音音階”“八聲音階”和“六聲音階”。《二十世紀音樂的和聲技法》一書以“半音階”“全音階”等名稱來稱呼。《二十世紀和聲:音樂創作的理論與實踐》一書在第二章對20世紀音樂中的“音階素材”進行系統化的分析。?〔美〕文森特·佩爾西凱蒂:《二十世紀和聲:音樂創作的理論與實踐》,劉烈武譯,北京:人民音樂出版社,1989年,第32–33頁。《我的音樂語言的技巧》?〔法〕奧利維亞·梅西安:《我的音樂語言的技巧》,連憲生譯,張昊、陳其鋼校訂,臺北:中國音樂書房,1992年,第123–131頁。將具有對稱性、移位次數有限的一串音高稱為“有限移位調式”。《〈路〉的非八度周期音階》?高為杰:《〈路〉的非八度周期音階》,《音樂創作》,1999年,第1期,第91–92頁。一文將以非八度為周期設計的一串音高稱為“非八度周期音階”。

一部分文獻使用的名稱為了與傳統調式、音階相區分而加上前綴“人工”,稱為“人工音階”“人工調式”。如《中國新音樂:人工調式的理論與實踐》?錢仁平、馬琳:《中國新音樂:人工調式的理論與實踐》,《音樂藝術》,2019年,第1期,第92頁。一文將不同于傳統調式的新型調式全部稱為“人工調式”,并將“人工調式”分為“八度周期人工調式”和“非八度周期的人工調式”兩大類來論述。《人工調式初探》?王建民:《人工調式初探》,《南京藝術學院學報》,1992年,第1期,第18頁。一文同樣稱為“人工調式”。《論音階的構成及分類編目》?高為杰:《論音階的構成及分類編目》,《中央音樂學院學報》,1995年,第1期,第38–43頁。將文章分為了“傳統音階”與“人工音階”來論述。

還有文章使用“音集”一詞表明音列是一群音集合。比如,《后調性理論導論》一書提出“后調性音樂的許多作曲家經常使用某些大型集合作為音高材料……可使用的大型音集有很多,但這四個音集引起了作曲界和理論界的特別關注:自然音集、八音音集、六音音集和全音音集”?〔美〕約瑟夫·內森·施特勞斯:《后調性理論導論》,齊研譯,北京:人民音樂出版社,2014年,第149頁。。

這些文章中所指的“調式”“音階”“人工音階”“人工調式”“音集”均表示的是無主從、級差關系的“音列”。而理論家或許為了表述方便而借用傳統的名稱“調式”“音階”,有些為了與傳統“調式”“音階”區分而使用“人工調式”“人工音階”來表明是新創立的音列。因而,20世紀所使用的“調式”“音階”等概念早已不是共性寫作時期的含義,“調式”“音階”等詞的含義已被廣義化了。

因而,對各名稱的理解應放到時代的背景中來探尋其“本意”是什么,從而能夠對其進行更準確的理解。“有限移位調式”等詞雖然被稱為調式,其本意均指特定結構的音列。但其名稱早已被學界所公認,因而,在本文中,筆者將直接使用其原稱謂。而那些并未被公認的、新創的音列類型,則一并稱之為“音列”。

最后,通過不同論著、詞典中對各個詞語的釋義,再對不同名稱的含義進行更明確的認識:

1.音列

從各文獻中摘得音列的定義主要有兩條:(1)“樂音按照音高次序(上行或下行)排列起來,叫做音列。”?童忠良:《基本樂理教程》,上海:上海音樂出版社,2004年,第2;68頁。(2)“曲調中所用各音,按高低順序排列的音高關系稱為音列。音列僅表明所有音高前后的相對關系,而不表明各音之間的主次關系。音列一詞有時被用于表示某種特定的理論用語,如四音音列、半音音列、衍生音列等。”?中央音樂學院《音樂百科全書》編委委員會:《音樂百科全書》,北京:中國大百科全書出版社,2014年,第1,430頁。

2.調式

從文獻中摘得調式的定義主要有三條:(1)“若干高低不同的樂音,圍繞某一有穩定感的中心音,按一定的音程關系組織在一起,成為一個有機的體系,稱為調式。”?童忠良:《基本樂理教程》,上海:上海音樂出版社,2004年,第2;68頁。(2)“幾個音(一般不超過7個,不少于3個)按照一定的關系(高低關系、穩定與不穩定的關系等)連結在一起,構成一個體系,并以某一音為中心,這個體系就叫做‘調式’。”?李重光:《音樂理論基礎》,北京:人民音樂出版社,2017年,第105頁。(3)“若干高低不同的樂音,圍繞某一有穩定感的中心音,按一定的音程關系組織在一起,成為一個有機的體系,稱為調式。”?中國大百科全書編委會編:《中國大百科全書·音樂舞蹈卷》,北京:中國大百科全書出版社,1989年,第135頁。

3.音階

從文獻中摘得音階的定義主要有三條:(1)“以一定的調式為標準,按音高次序向上或向下排列成的一組音。”?中國社會科學院語言研究所詞典編輯室:《現代漢語詞典》,北京:商務印書館,2016年,第1,561頁。(2)“調式中的諸音,按照音高依次由主音到主音的序列,叫做音階……音階和音列之間的區別是:音階能在一定程度上表現調式的規律,而音列只是構成調式的素材。”?〔蘇〕斯波索賓:《音樂基本理論》,汪啟璋譯,北京:人民音樂出版社,1958年,第96頁。(3)“通常在闡述大小調時,常將調式的中心音(即調式主音)作為起點和終點與其他各音一起按音高的順序依次排列,并將其稱之為調式音階。由于大小調式體系的調式主音完全等同于音階主音,調式與音階是一個層次的概念,因之,其調式音階也可簡稱為音階。”?同注?,第68;195頁。

4.人工調式、人工音階

從文獻中摘得“人工調式、人工音階”的定義為:(1)“在實際創作中,作曲家根據作品表現的需要,人為地創造出來的調式,稱之為人工調式。”?同注?,第68;195頁。(2)“人工調式……是專指不同于廣義的傳統調式的由作曲家獨創的新型調式。”?同注?。(3)“所謂人工音階,是指與傳統音階相對而言的新型音階,而不問其構成方法是否合乎自然物理法則。凡傳統音樂中不存在(的)音階形式,僅在晚近以來被人采用,甚或迄今未被使用過的可能的音階形式,我們一概統稱為人工音階。”?同注?,第38頁。

5.本文對各個名稱間關系的梳理

通過概念的釋義可知,“音列”僅表明一群音的音高前后關系,因此“音列”的概念在有了音高以后就出現了,它僅表明所有音高前后的相對關系,而不表明各音之間的主次關系。當音列中的音以某一個音為中心音即主音時,就有了調式。而調式從主音到高八度主音的排列就稱為音階。由此可見,音列是“源頭”,它可以在“調式”與“音階”之間自由切換,取決于作曲家在創作中的自主控制,因而音列具有創作的極大自由與豐富的音樂表現力。本文恰是將這種由作曲家自主設計的,具有無主次關系“原始”意義的,并可與“有主次或級差”等傳統意義自由切換的特定結構的音群稱為“音列”。在本文中,為了便于表述,被學界所公認的名稱依然使用,而其他音列的類型,則統一稱為音列。

二、中國當代作曲家作品中所使用的音列的分類

(一)概述

音列是20世紀作曲家自主設計的,具有無主次關系“原始”意義的,并可與“有主次或級差”等傳統意義自由切換的特定結構的音群。本部分主要對“特定結構的音群”進行概述與分類。因而,本文根據所搜集到的以音列為音高組織手法進行創作的中國當代作曲家的作品,以音列的結構為參照進行分類。

本文僅著眼于中國當代作曲家創作中所使用的音列類型。音列中有一部分為西方作曲家所設計使用,但其被中國作曲家所吸收運用,在分類與分析中也將其算作在內?理論上說,音列在一個八度內的音高數量從三聲到十二聲不等,有多種排列形式。早在20世紀90年代,高為杰就在文章《論音階的構成及分類編目》中對人工音階進行分類,但在中國當代作曲家的作品中所使用的音列種類遠沒有這么多。。基于音列的不同結構形態,筆者將按照由整體到具體、由外部到內部的順序對音列分類。

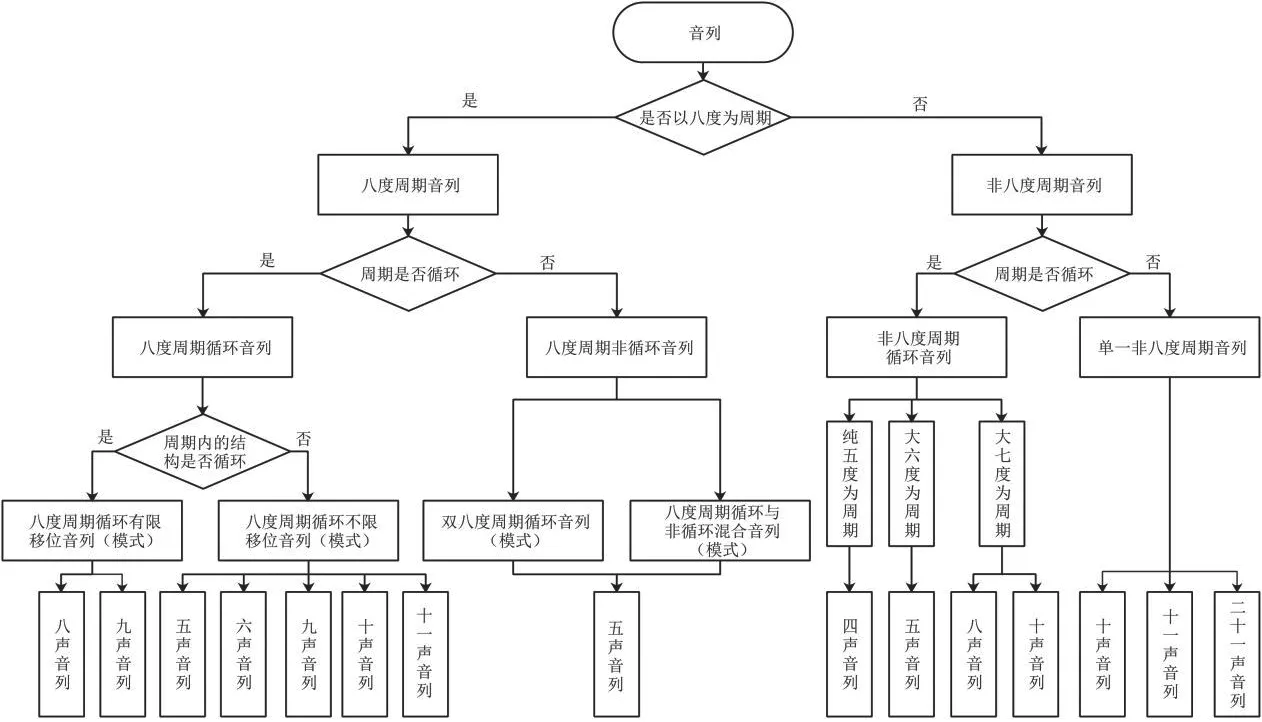

首先,根據音列的周期形態,分為八度周期音列與非八度周期音列兩大類,再根據周期是否循環分為四類,再根據各自特征進行逐步劃分,最終以一個周期內的音高數量來對音列進行命名。

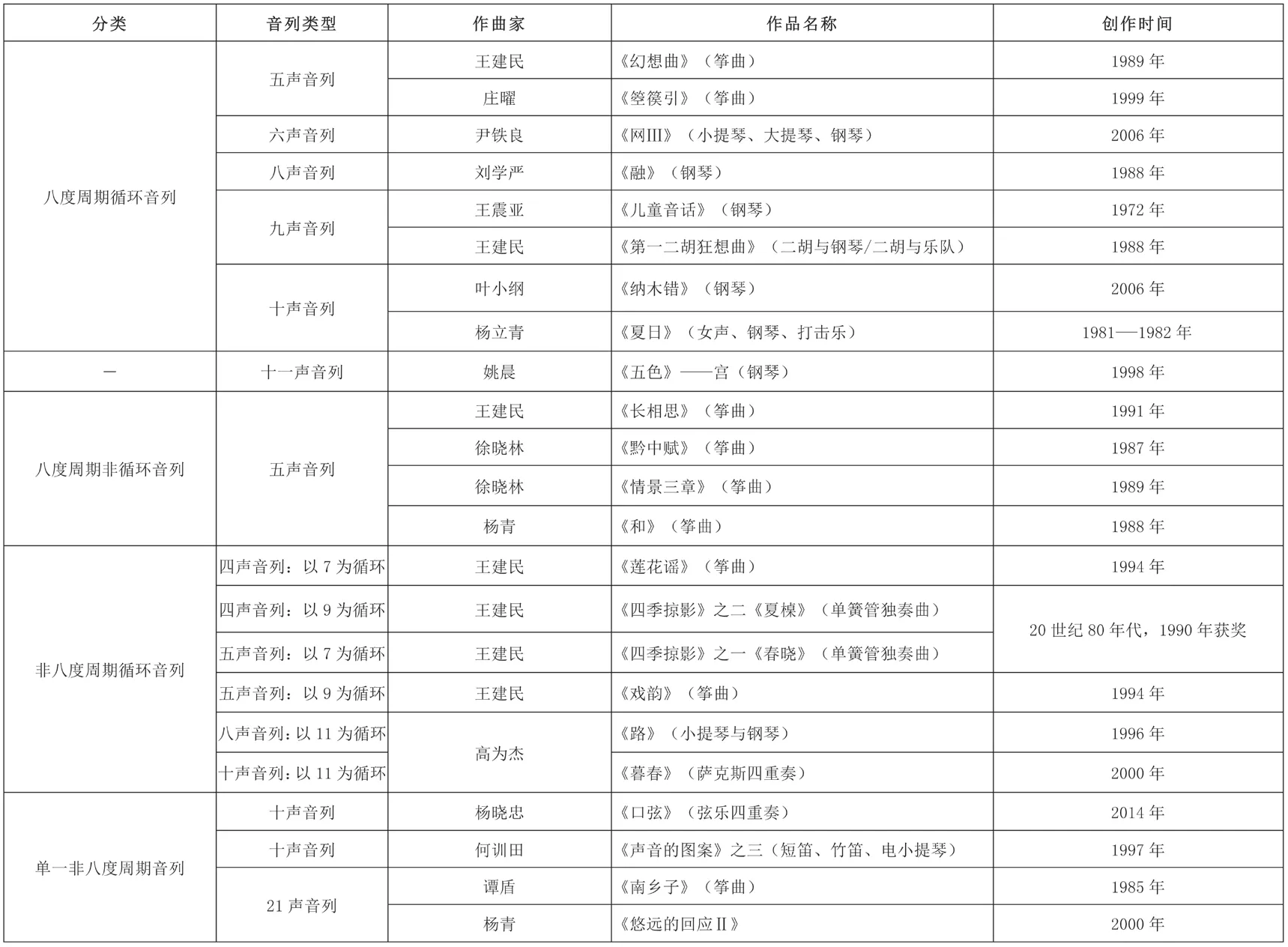

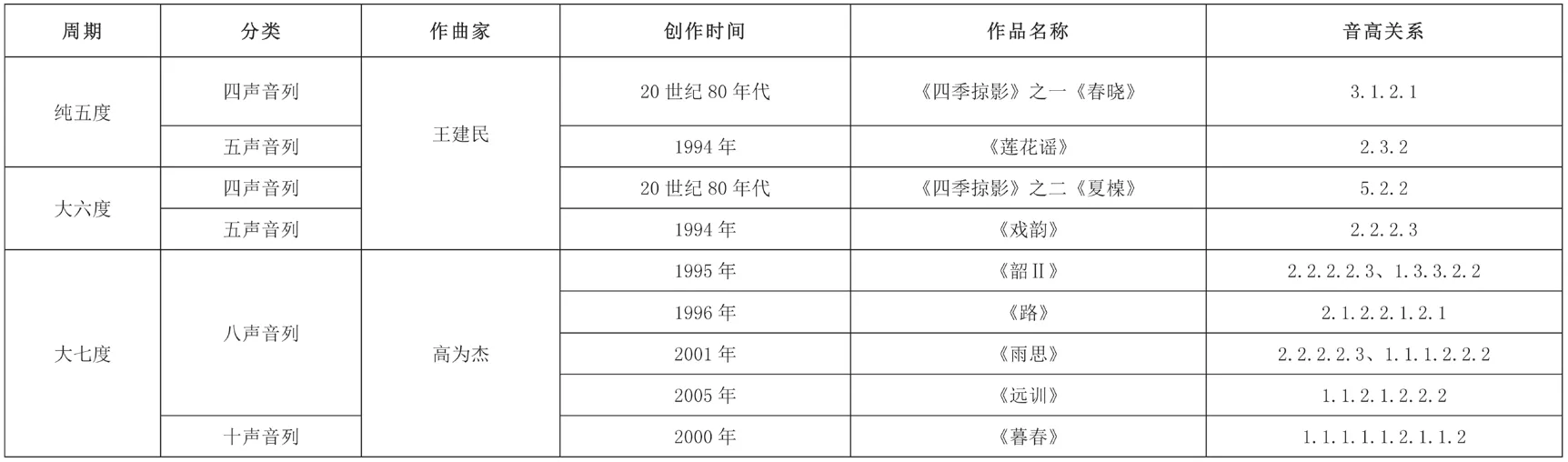

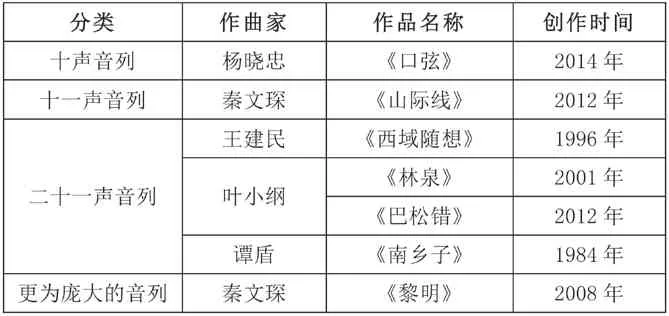

經過分析與篩選,符合選題范圍的作品共有60余部,結合作品音列手法的典型性、音列種類多樣性、例證的說服性、自身研究方便等方面,筆者最終選擇24首作品在文中進行分析研究,這些作品全部匯集在了表1中。

表1 所選作品

圖1 音列分類圖

在對音列的分類設計以及音列在作品中的運用進行具體分析之前,筆者認為有必要將本文中運用的音列的名稱作統一說明。

1.由于音列本身各音間并無級差關系,因而在名稱上,均不以某音為主音,而將音列稱為“某音為開始音的音列”,比如“C為開始音的九聲音列”“D為開始音的十聲音列”等等。

2.有些音列內部含有以五度音列相鄰音構成的五聲或七聲音列,因而對這一些局部音列進行命名時,分為兩種情況:

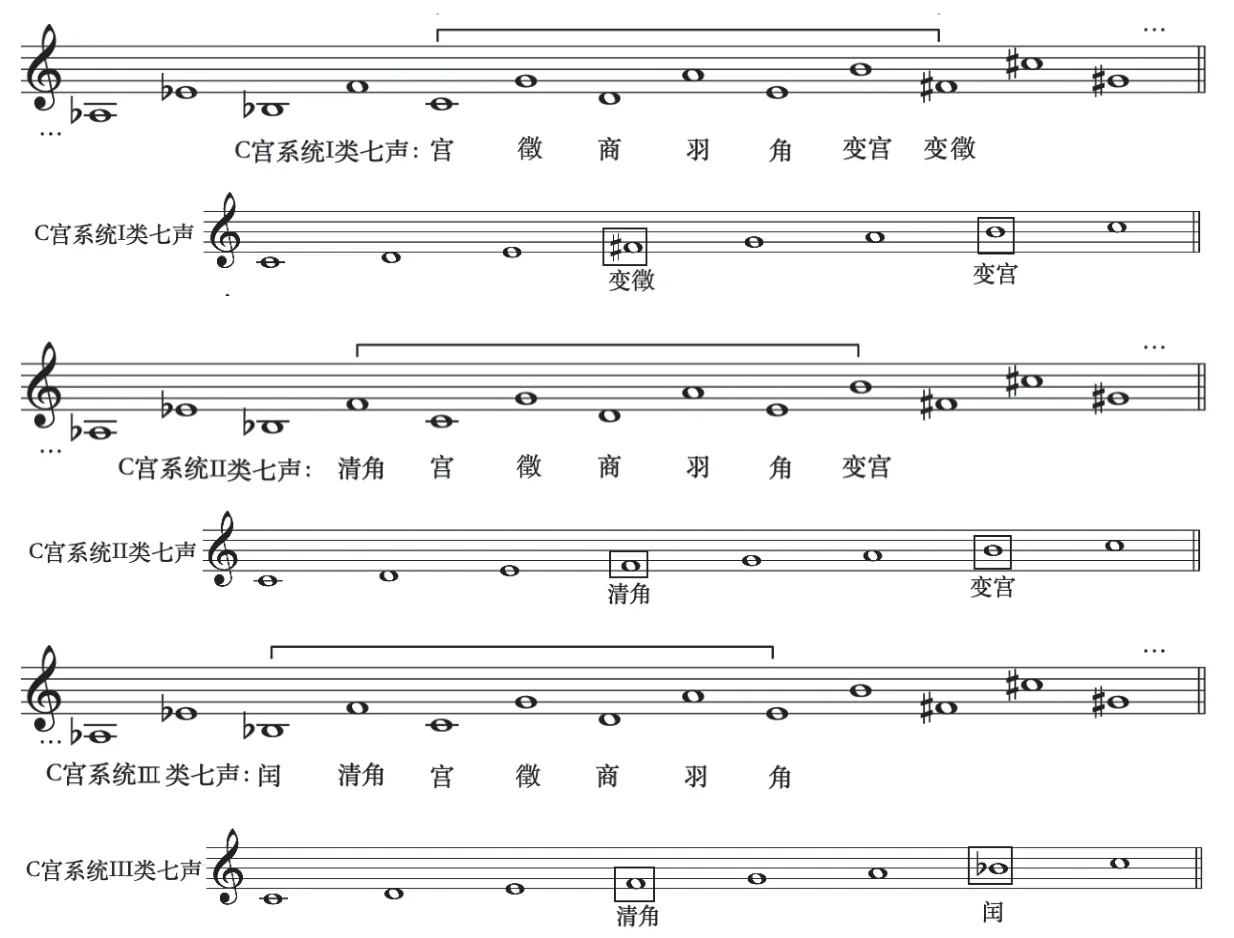

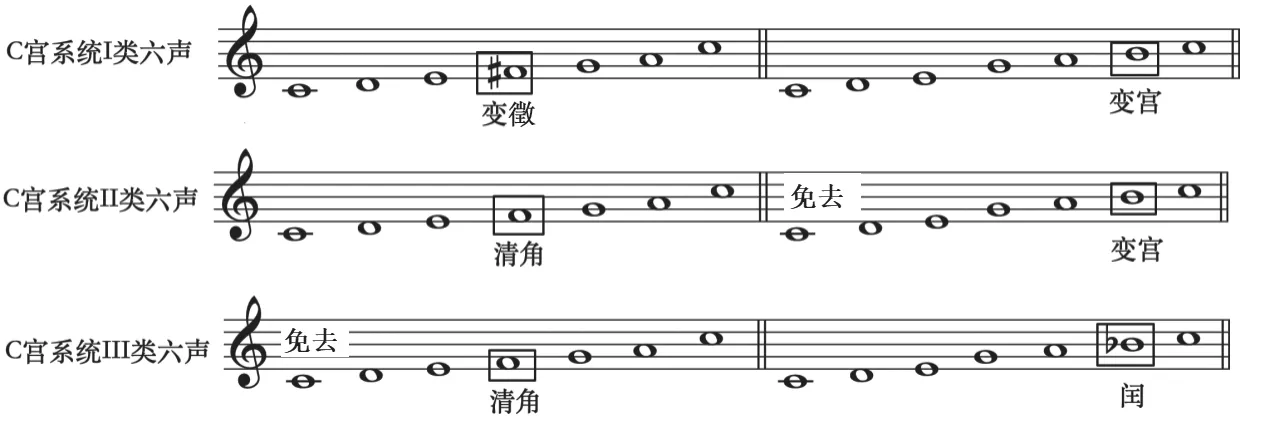

(1)作品運用中與民族調式有關的五聲、七聲音列,以理論界常用的不確定具體調式的“宮系統”對其命名。五聲音列稱為“某宮系統五聲”,七聲音列則稱為“某宮系統七聲”。由于七聲音列有三類,則在命名中加入類別,比如“C宮系統Ⅱ類七聲”“G宮系統Ⅲ類七聲”等等。五聲性六聲音列由七聲音列中少一個偏音得來,稱為“某宮系統六聲”,因而,仍分為三類,如“C宮系統Ⅰ類六聲(含變徵或變宮)”等等。(見譜例1、2、3)

譜例1 宮系統五聲(以C宮系統五聲為例)

譜例2 宮系統七聲(以三類C宮系統七聲為例)

譜例3 宮系統六聲(以三類C宮系統六聲為例)

在譜例3中,Ⅰ、Ⅱ類宮系統六聲各自的后一個相同,Ⅱ、Ⅲ類宮系統六聲各自的前一個相同,因而為避免重復混淆,筆者按照“前類中有即以前類命名”的原則,將宮系統六聲分為“宮系統Ⅰ類六聲(含變徵)”“宮系統Ⅰ類六聲(含變宮)”“宮系統Ⅱ類六聲(含清角)”“宮系統Ⅲ類六聲(含閏)”。

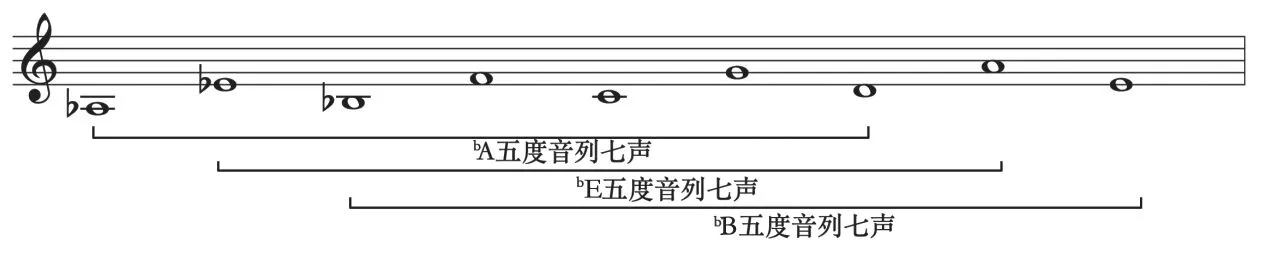

(2)作品運用中的非五聲性自然音七聲音列,以“五度音列七聲”來命名,比如“bA五度音列七聲”“bE五度音列七聲”等等。(見譜例4)

譜例4 五度音列七聲

3.由于在實際音樂創作中,作曲家可不設立主音,也可設計整部作品或作品的某一部分有主音。因而,無主音的部分按照音列本身的名稱,如“C為開始音的九聲音列”“D為開始音的十聲音列”等等。有主音的部分則將音列稱為“某音為主音的音列”,如“F為主音的十聲音列”等等。

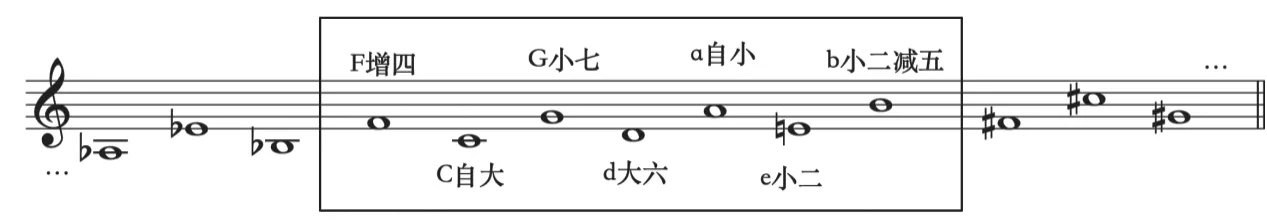

4.當音列中分離出五度音列相鄰五個音或七個音來使用時,如果是五聲性用法,無主音的部分按照音列本身的名稱,如“C宮系統五聲”等,有主音的部分則按理論界常用的稱謂稱呼,如“C宮調式”“d商調式”等。如果是非五聲性的自然音七聲用法,無主音的部分按照音列本身的名稱,如“F五度音列七聲”等,有主音的部分則以理論界常用的稱謂稱呼,如“C自然大調”“d大六度小調”等。(見譜例5)

譜例5 F五度音列七聲

CGF特殊的纖維蛋白網狀結構,也是骨組織再生的基礎。3D立體網格的結構可以增強上述生長因子滲透能力,促進干細胞的遷徒分化能力,加快細胞的增殖,使得骨的形成時間縮短,增加骨組織形成量。

(二)八度周期音列的分類

八度周期音列是以八度為周期的音列。根據周期循環與否,分為八度周期循環音列與八度周期非循環音列。兩者均以八度為周期,區別在于音高在不同八度是否相同。

1.八度周期循環音列

八度周期循環音列是以八度為周期進行循環的音列,根據這類音列在十二平均律中移位次數是否有限,又分為八度周期循環的有限移位音列和八度周期循環的不限移位音列。

八度周期循環的有限移位音列又稱為移位相等音列。

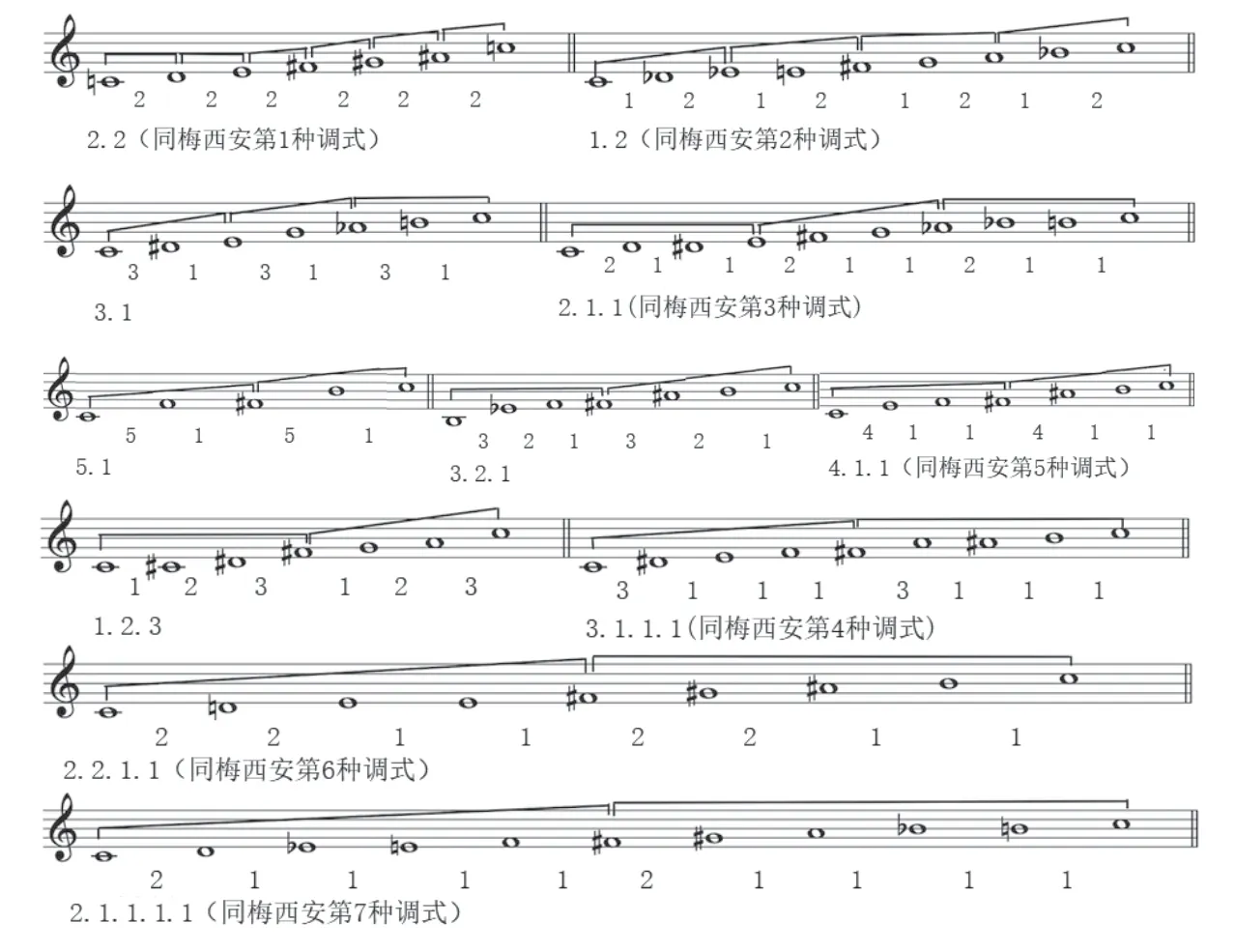

將十二個半音等值劃分可以取得四種不同的截斷:六個截斷、四個截斷、三個截斷、兩個截斷,再將內部進行填充從而得到各種各樣的音階形態。由于12的約數可以有1、2、3、4、6,其中2、3既是12的約數也是6的約數,2既是4的約數也是6和12的約數,因此會有重合的音列。據尤·霍洛波夫統計,不同的結構循環調式共有11種,梅西安將其中的7種(由于宗教信仰)命名為有限移位調式。(見譜例6)

結構循環調式在中國當代作曲家的作品中使用較為廣泛,但目前所搜集到的作品中,作曲家僅使用了梅西安有限移位調式的調式2(減調式)、調式3(增調式)與調式4。

比如劉學嚴《融》使用的音列與梅西安有限移位調式的調式2相同,為八聲音列。(見譜例7)

譜例6 結構循環調式

該音列被分成了四個截斷,每個截斷三個半音,內部以半音數“2.1”進行填充。因而在十二平均律中它只有三個音高位置,第四個音高位置便重復了第一個位置的音高。

王建中《情景》使用了與梅西安有限移位調式的調式4相同的音階。(見譜例8)

譜例8 王建中《情景》音列

該音列被分成了兩個截斷,每個截斷六個半音,內部以“1.1.3.1”進行填充。

譜例9王建民《第一二胡狂想曲》和譜例10江文也《斷章小品》第8首均為梅西安的有限移位調式的調式3。

譜例9 王建民《第一二胡狂想曲》音列

譜例10 江文也《斷章小品》第8首音列

這兩條音列均被分成三個截斷,每個截斷四個半音,是增調式音列,《第一二胡狂想曲》以“2.1.1”填充,《斷章小品》第8首以“1.2.1”填充。

盡管這幾條音列為結構循環調式,但是大部分作曲家在設計時考慮了民族調式因素,即作曲家在設計時所考慮的因素是綜合的不是單一的,能夠體現民族性,音程結構也能夠形成循環規律的,可以表現更復雜的半音關系的音列。正像作曲家王建民所說:“……若僅以此音調來進行展開,即便是用再多的轉調手法,仍然會是原民歌的味道,頂多是復雜化而已……為此……在此基礎上又設計了一個人工九聲音階……結構正好與梅西安的人工第三調式相同。”?王建民:《譜民族新韻 抒中華情懷—〈第一二胡狂想曲〉創作回顧與回想》,《人民音樂》,2014年,第3期,第30頁。

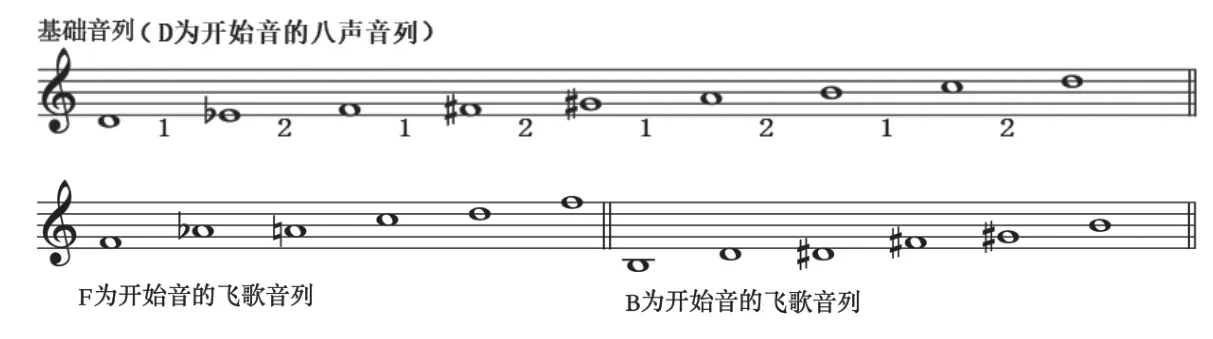

以作品《融》為例,作品使用的音列為八聲音列,實際上作曲家在設計時考慮了中國苗族飛歌音列。“貴州的苗族民歌分為四類:飛歌、游方歌、禮俗歌和兒歌。飛歌在現實生活和現當代音樂創作中的影響最大、最廣泛。”?雅文:《苗族飛歌漫話》,《人民音樂》,1997年,第11期,第34頁。(見譜例11)

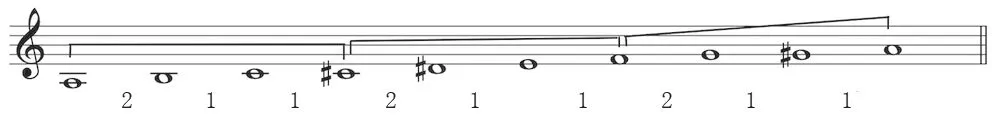

譜例11 C為開始音的苗族飛歌音列

苗族飛歌的特征為含同名異音,作曲家劉學嚴充分利用了該特征,將若干飛歌音列綜合,設計了一條更加復雜的音列。(見譜例12)

譜例12 相距三全音關系的苗族飛歌音階結合

將三全音關系的F為開始音的飛歌音列和B為開始音的飛歌音列綜合在一起,正好形成了梅西安有限移位調式的調式2。而作曲家究竟是以調式2為基礎,尋找合適的苗族飛歌音階結合以形成調式2的樣式,還是以苗族飛歌音列為基礎,相距三全音的飛歌音階結合恰巧形成了調式2,我們不得而知。但是,在設計時作曲家一定將它們都進行了考慮,使得這兩種調式巧妙地形成了相同的形態。

八度周期循環的不限移位音列(模式)的種類和數量較多,也是最為普遍的音列類型,從五聲到十聲不等,現以一首作品進行說明。

譜例13 王震亞《兒童音話》—《吟七律》音列

譜例13為鋼琴獨奏作品《吟七律》的音列,該音列以八度為周期,周期內共有九個音,以半音數“2.1.1.1.2.1.1.1.2”排列。該音列在十二平均律中可不限移位,最多可有12個音高位置。

2.八度周期非循環音列

“八度周期非循環音列”是以八度為周期,卻不以周期進行重復循環的音列,因而音列要多出一個周期,才能顯示不同八度的音列結構是不同的。

“八度周期非循環”是一個較為抽象的詞,它不只有一種形式。以八度為周期,但每個周期內部結構并不相同,在實踐的角度可操作性較強。但筆者并未查閱到絕對的每個周期不相同的音列,而近似于八度周期非循環的音列形式則有很多種。如音列有若干周期,但周期間以兩個周期為單位作循環,或每個周期間既有循環也有不循環。因而,這一類音列實際上介乎于循環音列與非循環音列之間,并更傾向于非循環音列,因而本文將其歸入了八度周期非循環音列。由于古箏作品音域寬、音高固定音區的特征,八度周期非循環音列主要見于古箏作品中。

八度周期非循環音列根據其特征可以分為兩類:雙八度周期循環音列和八度周期循環與非循環混合音列。

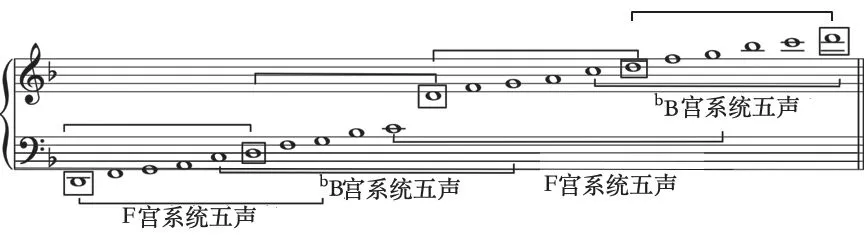

第一種為雙八度周期循環音列,即音列以兩個八度為單位進行循環。若周期為四個,那么第一、三周期相同,第二、四周期相同,形成了一種交替的形態,因而也可以用“八度周期交替音列”來對其命名。如果以字母A、B表示每個周期的內容,那么四個周期中為ABAB形態。(見譜例14)

譜例14 王建民《長相思》音列

該音列為古箏獨奏作品《長相思》的音列,共四個周期,第一、三周期構成了F宮系統五聲,第二、四周期構成了bB宮系統五聲,呈現出周期間交替的形態,以兩個周期為單位循環了一次。

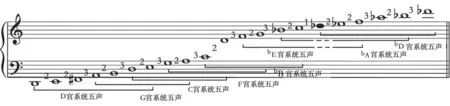

第二種為八度周期循環與非循環混合音列。在若干周期中,混合模式為部分周期循環,部分周期不循環。同樣,如果以字母A、B、C表示每個周期的內容,那么混合模式在不同八度間呈現出AABB、AABA、ABBA、ABCC等形態。(見譜例15)

譜例15 楊青《和》音列

該音列以八度為周期,前兩個周期結構相同,構成了bB宮系統五聲,后兩個周期分別構成了C宮系統五聲和D宮系統五聲,形成了前兩個周期循環,其他周期不循環的結構形態。

(三)非八度周期音列的概述與分類

1.非八度周期循環音列

“非八度周期循環音列”是相對于“八度周期循環音列”而言的。“八度周期循環音列”以八度為一個周期進行循環,“非八度周期循環音列”以“非八度”為一個周期進行循環。

(1)“非八度周期循環音列”的周期特征與循環特征

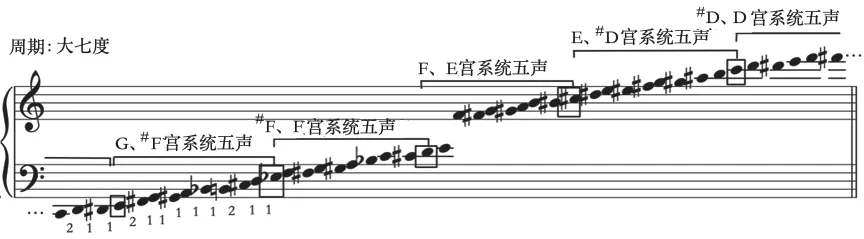

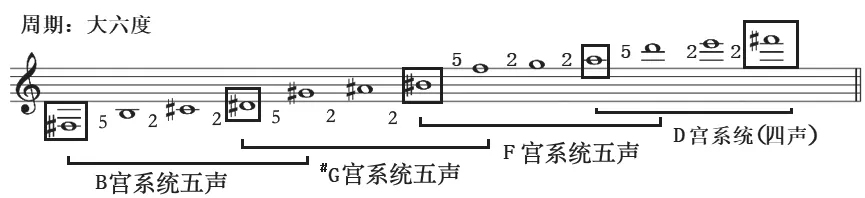

構成“非八度周期循環音列”重點在于“非八度”。理論上來說,不論在一個八度內從一到七度的音程,還是超過八度的各種音程只要不是八度就都可以滿足條件。中國當代作曲家大都選擇了一個八度以內的音程。王建民的《蓮花謠》和《四季掠影》之一《春曉》以純五度為周期,《四季掠影》之二《夏槕》和《戲韻》則以大六度為周期。高為杰五首使用“非八度周期循環音列”的作品全部以大七度為循環。可見,純五度、大六度、大七度都屬于一個八度內的音程,且為一個八度內距離較遠的音程。

在非八度周期音列的周期選擇上,是否一個八度以內的音程都能夠作為周期?實際上,在一個八度內,有些音程需要避開,比如大二度、小三度、大三度、三全音。因為以這些音程的循環會在八度重合,形成有限移位模式。有限移位調式的特征為一條音列內部可以劃分成更小的截斷,并且每個截斷的內部結構相同。八度的半音數為12,因此可以以半音數2(大二度)、3(小三度)、4(大三度)、6(三全音)為截斷。因此,周期必須符合不能夠在八度形成循環的音程數。在一個八度內,可以避開循環音程的半音數可以有5(純四度)、7(純五度)、8(小六度)、9(大六度)、10(小七度)、11(大七度)。

因此,“非八度周期循環音列”的循環音程從純四度、純五度、小六度、大六度、小七度、大七度中選擇最佳。在作品中,僅純五度(《四季掠影》—《春曉》等)、大六度(《四季掠影》—《夏棹》等)、大七度周期(《韶Ⅱ》等)得到了運用。

(2)非八度周期循環音列的名稱及分類

非八度周期循環音列同樣以“某音為開始音的音列”命名,音高個數指一個周期內所含的音高個數。如C為開始音的九聲音列(由于部分非八度周期循環音列中,作品僅截取一部分音列,若音列的開始音并非音列中某個周期的首音,則以作品所使用的音列的第一個周期的首音作為開始音)。(見譜例16)

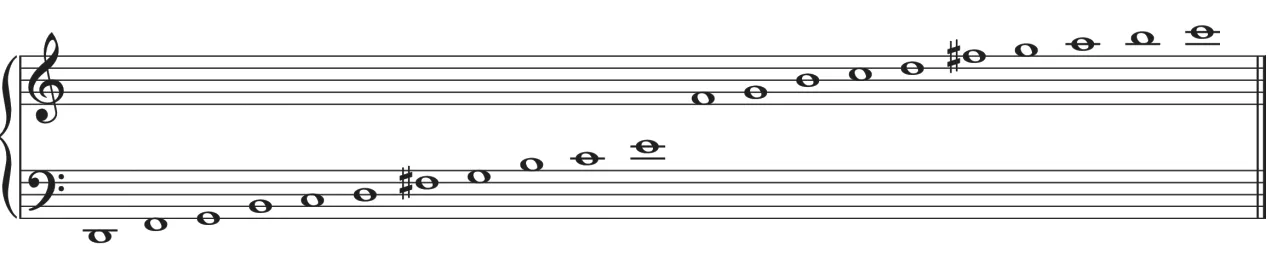

譜例16 高為杰《暮春》音列

比如,該音列以大七度為周期,每個周期內十個音,方框標出了周期的首尾音。作品中共使用了不完整的六個周期,該音列的首音C不是周期的首音,因而稱其為E為開始音的十聲音列。

“非八度周期循環音列”的分類方法為:首先按照音列的周期進行分類,再進行音高數量的劃分。在周期上,共有三種:以純五度為周期、以大六度為周期、以大七度為周期。再根據周期內的音高數分為四聲音列、五聲音列、八聲音列、十聲音列。現以譜例17進行說明:

譜例17 王建民《四季掠影》之二《夏棹》音列

該音列以大六度為周期,為以#F為開始音的四聲音列。周期起始音以方框標出,四音間以半音數“5.2.2”的順序排列。

全部非八度周期循環音列整理如下。(見表2)

表2 非八度周期循環音列

四聲與五聲音列主要見于王建民的作品,音列的周期音程較小,調性簡單,一個周期內的音高數量較少。八聲與十聲音列見于高為杰的作品中,音列的周期音程較大,音高數量較多,調性相對復雜。

(3)“非八度周期循環音列”音高的排列順序

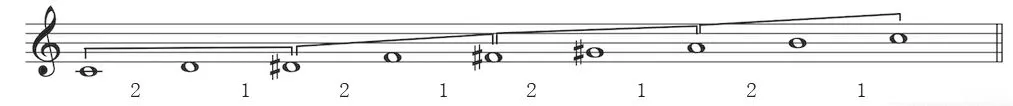

在無論是八度周期音列還是非八度周期音列中,由于音列為一群無級差關系的音高的集合,因而,音列的音高排列順序僅遵循由低到高依 序排列,但以哪一音為首音不固定,因而音列中半音數的排列順序也同樣不固定。(見譜例18)

譜例18 有限移位調式減調式音列

比如,減調式音列總共有八個音,這八個音中的任何一音均可作為音列的起始音。音列中含有兩種半音數“2”和“1”,因而“1.2”或“2.1”都可以表示該音列音高間的半音數。

同理,在非八度周期音列中,音列的首尾音同樣不固定。(見譜例16)

該音列為以大七度為周期循環的音列。因而,以任意一音為首音向上構成大七度均可得一完整周期。比如,若以方框標出的音為周期首音,那么到下一個方框為完整的周期,周期內的半音數以“2.1.1.1.1.1.2.1”排列。但由于任意一音均可作為周期首音,因而“2.1.1.1.1.1.2.1.1”這九個數字經過輪轉可以有9種排列方式。

那么,到底應該選用哪一種排列,作曲家高為杰曾提出以“原序”排列音列,他提出:“由于一個音階的各種輪轉形式會產生多種數列,因此必須選擇其中之一作為‘原序’。其選擇的方法為將鄰音程值數列視作一個多位數,同一音階的各種輪轉形式的鄰音程值數列便是多種不同的多位數,取其多位數值最小的一種,即為‘原序’。”?同注?,第43頁。比如音列以半音數“3.2.1”構成,那么按照輪轉可以有“2.1.3”“1.3.2”“3.2.1”三種排列形式,那么從前到后數字依次相加,最小的數為原序,得出“2.1.3”為原序。

因而,“原序”是在音列中半音數層面,將音列以阿倫·福特的理論進行整合歸類的方法。該方法可以以統一的標準,清晰明了地對音列進行標記。

實際上,是否以“原序”排列對八度周期音列,尤其是八度周期循環音列影響很小。由于以八度為周期循環,每個八度的音高完全相同,因而不論怎樣排列音高,音高不會發生改變。而“原序”對非八度周期音列的影響就很大了,由于不以八度為周期,那么,以不同音高順序排列所截取的音高是不同的。(見譜例17)

比如,該音列以大六度為周期循環,若以音列的首音為周期起始音,那么1至4音為第一個周期,周期內的音高以半音數“5.2.2”排列。而按照原序排列的話,半音數“5.2.2”有三種排列方式,分別為“2.2.5”“2.5.2”和“5.2.2”,其中,“2.2.5”為原序,因而,第一個周期應為音列的第2至4個音。

由于音高不同,這樣就會形成一個問題,即,很大一部分非八度周期循環音列是以宮系統五聲或多于宮系統五聲構成音來設計的。周期不一定與宮系統吻合,而形成宮系統跨周期的形態,因而結合音列的具體內含以及音列在作品中的運用,某些音列以原序為周期會為分析造成較大的不便。(見譜例16)

該音列以兩個相距小二度的宮系統五聲綜合而構成十聲音列,則周期盡量與十聲音列相吻合,而十聲音列的首尾音為大七度,正好以十聲音列的首尾音為周期的首尾音,因而,以“2.1.1.1.1.1.2.1.1”為周期音高的半音數順序。

劃分周期時,將結合作曲家的設計方法,盡可能將宮系統包含在周期之內,而避免出現宮系統跨周期的形態以造成表述不便。

(4)“非八度周期循環音列”的表現特點

“非八度周期循環音列”與“八度周期循環音列”有著千絲萬縷的聯系,或者說,前者是由后者發展而來的。當“八度周期”音列被設計得愈加復雜和純熟,作曲家們并不滿足于專注設計周期內部的音高,而是去探尋更多突破。“非八度周期循環音列”繼承了“八度周期循環音列”中“循環”的特點,但打破了傳統的“八度周期”,而以“非八度”作為音列的周期進行循環。“八度周期循環音列”每個周期的音高均相同,音高不受周期的影響,而“非八度周期循環音列”不以八度為周期,音高隨著周期的改變而改變。盡管音高在不同循環中各不相同,但是卻以“循環”這一條線把這些音串在一起建立起緊密的聯系。

構成上的不同使得“非八度周期循環音列”在表現上與“八度周期循環音列”必然是不同的。有兩篇文章曾對其表現特點進行了描述:

非八度循環周期音階保留了循環音階這種形式,但以每次循環不完全相同的音名來表現音樂內容,就如同立體主義繪畫或國畫,畫面的內容也統攝于焦點之下,但焦點不固定。?盧璐:《在傳統與現代之間踱步—高為杰的非八度循環周期人工音階理論》,《中央音樂學院學報》,2006年,第4期,第35頁。

設定這一調式時的想法是比較單純的,是服從于旋律“高點”與“低點”的參差錯落,從而暗示一種“無限”的生機,生命運動好像并不固定在一個點,而是螺旋形上升的運動,似乎回來了,卻又是另一高度。?同注?,第20頁。

這兩段文字生動地描述了“非八度周期循環音列”的表現特點,“八度周期循環音列”不論在哪一個八度音高都是相同的,達到了不同的高度后又可以回到音高原點,而“非八度周期循環音列”的音高以嚴格的音程關系進行循環,但每一次循環的起點均不同,每個循環的高度都產生著變化,這種特點不僅使得音列能夠包含更豐富的音高,還能有更豐富的調性,使音列產生多調性的色彩,在音樂表現上尤為適合表現景色中的高低不同、錯落有致,或者營造模糊的、重影的效果。

2.單一非八度周期音列

從理論上講,非八度周期音列也可以有非循環的形態,但筆者在當代中國作曲家的創作中尚未發現以如此設計的音列來創作的作品。筆者的看法是,非八度周期循環音列的周期通常都小于一個八度,如前面已闡述過的或5個半音或7—11個半音等,若要擴大音區,通過周期的循環即可。若小于一個八度的非八度周期音列就恪守一個周期的音區使用,屬于單一非八度周期音列范疇。由于音級數量少,表現力受限,這樣的作品很少見,通常要多設計幾條音列,結合著用。在大多情況下,單一非八度周期音列要大于一個八度,有時甚至達到幾個八度(其中沒有周期劃分的可能),這樣大跨度音列的音級數量較多,使音樂有充分的發展空間,從而具有較大的音樂表現力。現舉兩例說明:(見譜例19、20)

譜例19 王建民《西域隨想》音列

譜例20 譚盾《南鄉子》音列

譜例19是將近跨越四個八度的單一非八度周期音列,其內部無法細分為更小度數的周期。該音列的音高關系突出了半音化。

譚盾《南鄉子》的長大音列雖然從局部看,有八度周期非循環音列的特點(1—11個音);但是從整體上看,依然屬于單一非八度周期音列。它由宮系統五聲由低到高依次按照向上純四度排列,整條音列體現為一個大跨度的周期。

根據筆者目前所搜集到的“單一非八度周期音列”,可以分為以下類型。(見表3)

表3 單一非八度周期音列作品

結語

音列技術是20世紀重要的音高組織手法之一,在西方已被研究與運用了一個世紀。該技術在20世紀80年代逐漸進入中國,盡管音列被相當一部分作曲家運用,已經成為一種較為成熟的、被廣泛運用的音高組織手法,但對于中國作曲家來說,這仍然是較為新興的手法。因而,不論是在音列的設計,還是具體的運用上都具有很大的發展空間和潛力。

音列思維與技術進入中國被中國作曲家所吸收后,在音列的設計與運用上明顯體現出了本土化與半音化結合的趨勢。大部分作曲家以宮系統五聲的綜合來設計音列,使得音列既可以表現整體上的半音化,又可以分離出傳統的宮系統,還可以兩者相結合來運用。首先,半音化的手法滿足了20世紀作曲家突破傳統、表現個性的需要,而音列中所含有的民族性因素又具有中國風格。其次,音列具有無主次關系“原始”意義,作曲家在主音的確立與否上具有絕對的自主控制力,從而,音列可以在音階、調式間自由切換,這為作曲家的創作提供了極大的自由與豐富的表現力。

“音列技術”自20世紀80年代進入中國以來,由借鑒西方的音列,到逐漸設計個性化的音列,經過40多年的發展已經成為較為成熟的、受作曲家喜愛的音高組織手法之一。該技術與本土調式相結合,使得傳統宮系統與半音化特征完美結合。對音列思維與技術的研究能夠對當代中國作曲家音列技術的理論研究提供一定的理論參考,并為音樂創作者提供一定的實踐依據。