上海淮海中路“步行友好”改造研究

摘 要:目前,我國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快,城市高速發(fā)展不可避免會(huì)產(chǎn)生大量環(huán)境問(wèn)題。上海市作為我國(guó)一線城市,這方面的問(wèn)題非常明顯。對(duì)淮海中路街道景觀提升進(jìn)行研究,旨在重塑淮海中路機(jī)動(dòng)車(chē)與人行空間的關(guān)系,提高街區(qū)間道路的集成度,優(yōu)化街道整體面貌,增強(qiáng)街道活力,以點(diǎn)帶面,創(chuàng)造一個(gè)適宜步行的街區(qū)原型。采用實(shí)地調(diào)研法與案例分析法進(jìn)行城市更新與公共空間改造研究,提出了三個(gè)優(yōu)化策略,促使淮海中路成為一條更加適合交游的現(xiàn)代街道。

關(guān)鍵詞:淮海中路;“步行友好”;街區(qū)提升

“十三五”后,上海確立了存量發(fā)展、有機(jī)更新、以保留保護(hù)為主的全新城市發(fā)展思路[1]。通過(guò)前期的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)淮海中路的人行道寬度難以承載實(shí)際人流量,難以適應(yīng)當(dāng)下社會(huì)節(jié)奏。淮海中路位于上海市黃浦區(qū),東起西藏南路,西至華山路,全長(zhǎng)2.2公里。其共有兩種街道空間類型,帶公共空間的道路段和僅承擔(dān)通行功能的標(biāo)準(zhǔn)道路段,本研究聚焦后一種,即僅承擔(dān)通行功能的標(biāo)準(zhǔn)道路段。以步行適宜度為切入點(diǎn),選取淮海中路茂名南路至瑞金二路路段為對(duì)象,進(jìn)行街區(qū)“步行友好”改造設(shè)計(jì)。首先,基于使用者需求和實(shí)際空間數(shù)量,從人本角度出發(fā),基于機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行情況對(duì)路權(quán)進(jìn)行再分配;其次,以街區(qū)為單元進(jìn)行思考,串聯(lián)淮海中路周邊道路街區(qū),緩解主路擁堵問(wèn)題;最后,優(yōu)化淮海中路主路邊界,改善商鋪界面,增加坐具等設(shè)施,提高步行安全性、舒適度。

一、前期統(tǒng)計(jì)分析

(一)調(diào)研方法

PSPL調(diào)研法(Public space&Public life survey),是一種評(píng)估城市公共空間質(zhì)量和市民公共生活狀況的方法,其研究對(duì)象是城市內(nèi)各種類型和尺度的公共空間,核心則是空間中的人及其活動(dòng)[2]。PSPL調(diào)研法包括地圖標(biāo)記法、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)數(shù)法、實(shí)地考察法和訪談法4種。在對(duì)淮海中路進(jìn)行調(diào)研時(shí),主要采用現(xiàn)場(chǎng)計(jì)數(shù)法與實(shí)地考察法,通過(guò)對(duì)于道路段進(jìn)行定點(diǎn)觀察,車(chē)流量、人流量計(jì)數(shù),繪制出茂名南路至瑞金二路道路段的早、中、晚車(chē)流與人流量折線圖,并對(duì)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)資源獲取的該地區(qū)的熱力圖進(jìn)行前期調(diào)研分析。

(二)調(diào)研數(shù)據(jù)分析

經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研,得出了相關(guān)數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)繪制成折線圖,如圖1所示。從圖中可以清晰地看出,茂名南路至瑞金二路路段存在明顯的早、晚高峰,其擁堵指數(shù)最高達(dá)到了1.78。相較于工作日,周末基本不存在早高峰,而作為一條商業(yè)街,其周末11至12點(diǎn)的人流量會(huì)顯著增加,而晚高峰的人流量與工作日相差無(wú)幾。在車(chē)流量方面,淮海中路所處的位置決定了它是一條城市主干道,工作日的車(chē)流量有著顯著的潮汐效應(yīng)。該路段車(chē)輛擁堵情況如圖2所示。

二、問(wèn)題分析

(一)人行交通不暢

經(jīng)過(guò)前期的調(diào)研,可以推斷淮海中路的主要問(wèn)題之一為人行交通不暢。淮海中路是道路通行的大動(dòng)脈,又是上海歷史文脈的留存。如今,其禁止非機(jī)動(dòng)車(chē)通行,這導(dǎo)致了外賣(mài)、快遞引發(fā)的非機(jī)動(dòng)車(chē)亂騎行、亂停放等違規(guī)行為。同時(shí),由于歷史原因,淮海中路的人行道比較狹窄,這使得其難以容納工作日高峰時(shí)期以及節(jié)假日的步行人流量。如何對(duì)人行道進(jìn)行改造優(yōu)化、非機(jī)動(dòng)車(chē)如何妥善行駛與停放成為緩解淮海中路擁堵情況的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)思考的問(wèn)題。

(二)商業(yè)活力不足

淮海中路上有許多餐廳、咖啡店、首飾店與服裝店等,且餐廳與咖啡店居多,參考同樣作為交通動(dòng)脈與商業(yè)街的南京西路,這樣的業(yè)態(tài)構(gòu)成在某種程度上是對(duì)道路與商業(yè)資源的一種浪費(fèi)。要選取最優(yōu)的業(yè)態(tài)構(gòu)成,可以采用空間句法的分析手法。多年來(lái),相關(guān)學(xué)者在空間句法理論方面積累了大量的研究成果,用科學(xué)的方法揭示了環(huán)境和人之間的關(guān)聯(lián)。對(duì)于人流量對(duì)商業(yè)功能空間的分布以及活力的影響,也可以用空間句法進(jìn)行定量分析[3],以求得淮海中路業(yè)態(tài)再分布的方法。

(三)節(jié)點(diǎn)、道路與邊界待優(yōu)化

淮海中路、茂名南路至思南路路段的十字路口是影響道路通暢度的重要因素。節(jié)點(diǎn)是城市意象五要素之一,如果設(shè)計(jì)方法得當(dāng),其會(huì)使整個(gè)街區(qū)更加令人舒適。現(xiàn)在的淮海中路節(jié)點(diǎn)存在建筑物略微遮擋車(chē)輛轉(zhuǎn)向視野的問(wèn)題,且道路邊界與車(chē)行道之間界限不分明,這些問(wèn)題極大地影響著淮海中路街道形象的提升。

三、解決策略

(一)路權(quán)重構(gòu)

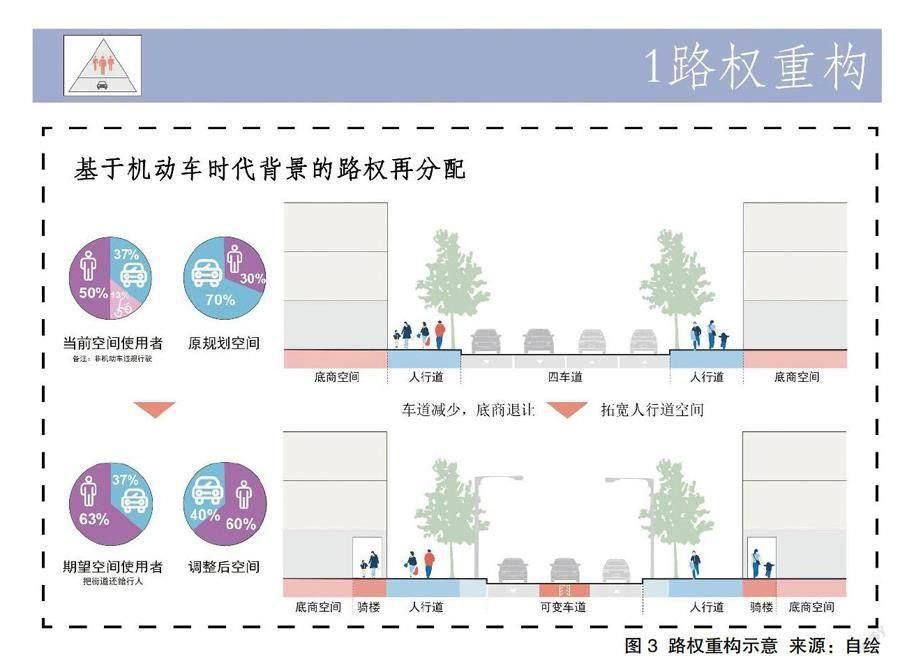

鑒于淮海中路存在人行交通不暢的問(wèn)題,應(yīng)努力將其打造成一條適宜步行的現(xiàn)代化商業(yè)街。如今,上海正處于推行“15分鐘社區(qū)生活圈”的進(jìn)程中,“15分鐘社區(qū)生活圈”是從居民居住區(qū)步行15分鐘可達(dá)的空間區(qū)域,簡(jiǎn)稱社區(qū)生活圈[4]。在社區(qū)生活圈的構(gòu)建中,適宜步行的街區(qū)設(shè)計(jì)是重中之重,因此,對(duì)淮海中路的路權(quán)進(jìn)行重構(gòu)乃是設(shè)計(jì)中的重點(diǎn)。首先,秉持將路權(quán)還給步行者的理念,充分考慮淮海中路交通動(dòng)脈的地位,結(jié)合前期調(diào)研所得的結(jié)論進(jìn)行設(shè)計(jì)。淮海中路的擁堵時(shí)間集中在早晚高峰時(shí)段,即早晚往返車(chē)輛較多,因此可將現(xiàn)有4車(chē)道轉(zhuǎn)變?yōu)榘毕勺冘?chē)道的3車(chē)道,將空余的1條車(chē)道均分給左右人行道,增加人行空間,這樣既在一定程度上解決了人行道狹窄的問(wèn)題,又不會(huì)影響早晚高峰時(shí)段車(chē)輛的通行。其次,對(duì)于當(dāng)下淮海中路的沿街建筑,可以形成騎樓界面,底層空出約2米道路供行人行走。運(yùn)用上述路權(quán)重構(gòu)策略后,人行道寬度足以應(yīng)對(duì)工作日高峰期以及節(jié)假日的步行人流量,從而實(shí)現(xiàn)舒適步行的目標(biāo)。路權(quán)重構(gòu)示意如圖3所示。

(二)道路功能梳理

淮海中路是僅次于南京東路的商業(yè)街,人流量與車(chē)流量都非常大,而街區(qū)肌理和需要承擔(dān)的交通屬性決定了其無(wú)法成為純步行街。因此,將淮海中路主路作為“主動(dòng)脈”,將支路和背街作為支撐它的“毛細(xì)血管”,將在主路上可能產(chǎn)生擁堵點(diǎn)的功能都移至支路和背街,緩解自身痛點(diǎn)的同時(shí)帶動(dòng)周邊道路發(fā)展,形成淮海中路街區(qū)。同時(shí),加強(qiáng)主路與支路、背街的聯(lián)系,建立公共空間網(wǎng)絡(luò),將主路的道路壓力分散給支路,并以主路活力激發(fā)支路活力,使整個(gè)街區(qū)的公共空間活力倍增。此外,增加主路注重體驗(yàn)的商業(yè)業(yè)態(tài),將部分咖啡館、餐廳等轉(zhuǎn)移至支路,使整體業(yè)態(tài)更加符合當(dāng)下的商業(yè)潮流,如圖4所示。

(三)優(yōu)化邊界,形成活力界面

根據(jù)城市意象,可以考慮優(yōu)化淮海中路邊界,并優(yōu)化過(guò)街節(jié)點(diǎn),具體做法如下。第一,使原來(lái)的商鋪界面底層退讓,形成騎樓空間,增加人行空間;第二,優(yōu)化帶有階梯的界面,將其轉(zhuǎn)換為具有休憩功能的休閑階梯空間;第三,在現(xiàn)有商業(yè)界面前增加坐具,提升街道形象,方便行人;第四,完善商業(yè)區(qū)內(nèi)小型綠地等內(nèi)凹空間,形成游憩型口袋公園,為城市居民提供娛樂(lè)休閑等的空間,并賦予其特定的主題,增強(qiáng)游逛觀賞的趣味性[5],如圖5所示。

四、結(jié)語(yǔ)

本次淮海中路(茂名南路至瑞金二路路段)改造,基于宜步行的發(fā)展目標(biāo),期望以街區(qū)為單位貫通道路與區(qū)域,改善人與環(huán)境的關(guān)系。筆者提出通過(guò)消解人車(chē)矛盾、移除主路堵點(diǎn)和開(kāi)放支路等措施緩解步行道的壓力。這些措施存在有待完善之處,比如如何進(jìn)一步提高社區(qū)道路之間的集成度,面對(duì)超量車(chē)流是否存在更好的解決辦法等,對(duì)于這些問(wèn)題,還需要更多學(xué)者不斷探索。

參考文獻(xiàn):

[1]魏沅.公共利用維度下控規(guī)控制性要素管理思路:以上海城市更新重點(diǎn)地區(qū)為例[J].規(guī)劃師,2019(增刊1):36-40.

[2]趙春麗,楊濱章,劉岱宗.PSPL調(diào)研法:城市公共空間和公共生活質(zhì)量的評(píng)價(jià)方法:揚(yáng)·蓋爾城市公共空間設(shè)計(jì)理論與方法探析:3[J].中國(guó)園林,2012(9):34-38.

[3]盛強(qiáng),楊滔,劉寧.目的性與選擇性消費(fèi)的空間訴求:對(duì)王府井地區(qū)及3個(gè)案例建筑的空間句法分析[J].建筑學(xué)報(bào),2014(6):98-103.

[4]孫煥良,彭程,劉俊嶺,等.面向“15分鐘生活圈”社區(qū)結(jié)構(gòu)的表示學(xué)習(xí)[J].計(jì)算機(jī)應(yīng)用,2022(6):1782-1788.

[5]蔡思迪.美國(guó)口袋公園對(duì)國(guó)內(nèi)戶外公共空間設(shè)計(jì)的啟示:以福州串珠公園為例[J].居業(yè),2021(12):51-53.

作者簡(jiǎn)介:

趙行知,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院碩士研究生。研究方向:景觀與室內(nèi)設(shè)計(jì)。