空間生產(chǎn)視角下城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化設(shè)計(jì)探析

摘 要:隨著城市化水平的提升和城市規(guī)模的擴(kuò)大,城市結(jié)構(gòu)逐漸從傳統(tǒng)的“攤大餅、單中心”發(fā)展模式向“多中心、多組團(tuán)”轉(zhuǎn)變,越來越多原本規(guī)劃位于郊區(qū)范圍的基礎(chǔ)設(shè)施建筑逐漸被納入城市發(fā)展核心區(qū)。以變電站、垃圾焚燒發(fā)電廠、污水處理廠等為代表的工程性基礎(chǔ)設(shè)施占地面積大、功能單一,在土地資源上給城市帶來了較大的壓力。因此,探索新的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)模式已經(jīng)成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要課題。基于空間生產(chǎn)視角與現(xiàn)有的設(shè)計(jì)實(shí)踐,總結(jié)現(xiàn)階段城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化設(shè)計(jì)策略,并對其在地性改進(jìn)進(jìn)行展望。

關(guān)鍵詞:城市基礎(chǔ)設(shè)施;空間生產(chǎn);復(fù)合化利用

一、城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展沿革

城市發(fā)展進(jìn)入快速增長時(shí)期后,規(guī)模迅速擴(kuò)大,數(shù)量急劇增加,并成為以機(jī)器大工業(yè)生產(chǎn)為基礎(chǔ)的社會(huì)生產(chǎn)力的中心,也成為各種思想觀念沖突與交匯、各類文化匯集的區(qū)域。正如1943年美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅森斯坦·羅丹強(qiáng)調(diào)的“社會(huì)先行資本”概念,即社會(huì)通過在基礎(chǔ)設(shè)施方面的積累帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。20世紀(jì),西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家將“基礎(chǔ)設(shè)施”一詞引入經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會(huì)再生產(chǎn)理論的研究中,用以概括那些為社會(huì)生產(chǎn)生活提供一般條件的行業(yè)或部門,更加明確了城市基礎(chǔ)設(shè)施與社會(huì)發(fā)展之間密不可分的關(guān)系。在城市基礎(chǔ)設(shè)施的概念引入我國之后,1998年,原建設(shè)部頒布了《城市規(guī)劃基本術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)》,將城市基礎(chǔ)設(shè)施定義為“城市生存和發(fā)展所必須具備的工程性基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)性基礎(chǔ)設(shè)施的總稱”。

改革開放以來,我國城鎮(zhèn)化建設(shè)和城市發(fā)展取得了舉世矚目的成就,以城市人口增長為標(biāo)志的城市化率穩(wěn)步提高,經(jīng)濟(jì)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。而作為人類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的聚集地以及區(qū)域性生產(chǎn)和貿(mào)易的基本單位,城市的正常運(yùn)作很大程度上依賴于城市基礎(chǔ)設(shè)施。由于城市人口越來越多,周邊郊區(qū)轉(zhuǎn)化為其空間的一部分,部分原本規(guī)劃于郊區(qū)的只具有單一功能的基礎(chǔ)設(shè)施建筑也被納入其中。為了減少這類建筑的“鄰避效應(yīng)”和環(huán)境污染問題,滿足城市居民不斷發(fā)展的生活需求,逐漸有了許多對城市基礎(chǔ)設(shè)施類建筑創(chuàng)新設(shè)計(jì)與復(fù)合利用的實(shí)踐,通過在建筑設(shè)計(jì)過程中導(dǎo)入更多文化與社會(huì)特征,減少城市中的消極空間,提升城市空間品質(zhì)。從城市發(fā)展歷程中可以看出,在不同的時(shí)代,城市基礎(chǔ)設(shè)施的形式與社會(huì)空間的形式相契合,因此其每個(gè)階段的形式都是不同的。一方面,城市基礎(chǔ)設(shè)施對社會(huì)空間、城市的發(fā)展演化起到促進(jìn)作用;另一方面,社會(huì)進(jìn)步對城市基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求,促進(jìn)了基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。

二、空間生產(chǎn)理論框架

列斐伏爾基于空間生產(chǎn)的相關(guān)理論提出了空間感受和實(shí)現(xiàn)的三重概念,即空間實(shí)踐、空間的再現(xiàn)和再現(xiàn)的空間。在空間生產(chǎn)的三元辯證關(guān)系中,空間又被分為感知的空間、認(rèn)知的空間和體驗(yàn)的空間三種。空間生產(chǎn)理論揭示了社會(huì)對空間的生產(chǎn)與塑造,體現(xiàn)了空間社會(huì)化的過程與結(jié)果。自空間生產(chǎn)理論提出,國內(nèi)外學(xué)者開始嘗試以空間為線索探討社會(huì)關(guān)系發(fā)展、城市空間結(jié)構(gòu)等問題。因此,借助空間生產(chǎn)理論對基礎(chǔ)設(shè)施建筑所占的類型化城市空間進(jìn)行分析,可以更好地探究復(fù)合化設(shè)計(jì)過程中物質(zhì)空間和社會(huì)關(guān)系二者的作用機(jī)制(表1)。正如空間生產(chǎn)理論所強(qiáng)調(diào)的,空間由復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系造就,新的空間也會(huì)反作用于社會(huì)關(guān)系。

三、空間生產(chǎn)理論在城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化上的映射

(一)城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化的空間實(shí)踐——物質(zhì)條件

改革開放以來,有關(guān)部門不斷加大在基礎(chǔ)設(shè)施上的投資,特別是21世紀(jì)以來,國家持續(xù)加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,充分反映了以人為本的理念。2022年,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9.4%,增速連續(xù)8個(gè)月回升。城市基礎(chǔ)設(shè)施類建筑作為支撐城市運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分,是真實(shí)存在的、可感知的、可被測量的,表現(xiàn)為一種實(shí)際的社會(huì)生產(chǎn)空間。常見的基礎(chǔ)設(shè)施如凈水廠、變電站、垃圾處理廠等,往往以直接的方式提供生產(chǎn)功能,為城市經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了重要條件,其運(yùn)作的產(chǎn)物更是城市生活的必需品。一部分城市基礎(chǔ)設(shè)施不直接參與企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng),卻會(huì)間接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,從而影響城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。比如,重慶長江大橋建成后,促進(jìn)了南岸區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,并為市區(qū)工廠增收節(jié)支1 000多萬元,使80%以上的工廠受益。

作為空間生產(chǎn)的第一個(gè)層面,空間實(shí)踐強(qiáng)調(diào)空間的物質(zhì)性,反映了社會(huì)空間來源于社會(huì)實(shí)踐的本質(zhì)。空間實(shí)踐是人們認(rèn)識空間的基礎(chǔ),城市基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)直接或間接地參與空間實(shí)踐。人們通過基礎(chǔ)設(shè)施建筑提供的生產(chǎn)功能和產(chǎn)物感知其所在。

(二)城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化的空間再現(xiàn)——設(shè)計(jì)構(gòu)想

空間的再現(xiàn),即認(rèn)知的空間,指與生產(chǎn)關(guān)系相關(guān)的空間邏輯、知識形式、代碼的抽象描繪,是一種由專業(yè)人員所設(shè)想出來的概念化空間。物質(zhì)條件固然會(huì)對空間的生產(chǎn)有相應(yīng)的限制,但如何結(jié)合地理環(huán)境、功能需求進(jìn)行與城市公共空間相協(xié)調(diào)的空間生產(chǎn),解決城市基礎(chǔ)設(shè)施建筑功能單一、場所封閉等問題,都依賴于設(shè)計(jì)者的構(gòu)想。

目前,部分城市基礎(chǔ)設(shè)施的復(fù)合化設(shè)計(jì)破除了原有單一類型工程性建筑的老路,嘗試適度營造開放空間,配備合適的附屬功能,融城市基礎(chǔ)設(shè)施建筑與休閑景觀、文化體育、公眾生活于一體,改變原有的這類建筑與外界隔絕的固有認(rèn)知,使其滿足多主體功能需求,以在建成后提升周邊居民生活質(zhì)量。同時(shí),在設(shè)計(jì)一些電力設(shè)施時(shí),可以積極的態(tài)度,展示與宣傳建筑內(nèi)部,賦予其科教功能,走建設(shè)區(qū)域利益共同體的新路子,讓這類建筑不再是城市中的大型孤島。這些“空間的再現(xiàn)”是建筑設(shè)計(jì)師等專業(yè)人群的構(gòu)想,社會(huì)基于這些空間構(gòu)想,指導(dǎo)現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)設(shè)施的空間進(jìn)化,反映了空間的生產(chǎn)受到相應(yīng)生產(chǎn)力下設(shè)計(jì)者的思想對現(xiàn)實(shí)世界干預(yù)和控制的影響。

(三)城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化的再現(xiàn)空間——使用反饋

再現(xiàn)的空間,也就是空間生產(chǎn)的三元辯證關(guān)系中體驗(yàn)的空間,指在社會(huì)關(guān)系的變化中,通過在物質(zhì)空間的體驗(yàn),賦予空間實(shí)踐以象征性的意義,每一個(gè)空間使用者都能通過個(gè)人體驗(yàn)對再現(xiàn)的空間進(jìn)行反饋。而城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化的一大特點(diǎn)就是其強(qiáng)調(diào)豐富的社會(huì)性與文化性。不同于其他公共建筑的功能復(fù)合化,其不僅要避免基礎(chǔ)設(shè)施建筑本身給城市居民帶來負(fù)面影響,還要構(gòu)建能夠吸引公眾參與的活動(dòng)空間,引導(dǎo)居民在社會(huì)文化、體育娛樂和公共政治等活動(dòng)中發(fā)揮主動(dòng)性。在這個(gè)層面上,強(qiáng)調(diào)生活在空間中的人對空間的體驗(yàn),以及向空間場所提出反饋,從而指導(dǎo)空間實(shí)踐。

不斷涌現(xiàn)的復(fù)合化城市基礎(chǔ)設(shè)施是空間實(shí)踐的不斷嘗試,隨之會(huì)產(chǎn)生一系列多樣化的“社會(huì)空間”,而這類空間產(chǎn)生的根源是新社會(huì)關(guān)系的產(chǎn)生。“社會(huì)空間的母體是社會(huì)關(guān)系,生產(chǎn)的社會(huì)關(guān)系是一種社會(huì)存在,或者說是一種空間存在”,這樣的關(guān)系形成了一個(gè)循環(huán),生產(chǎn)關(guān)系將其主導(dǎo)的社會(huì)關(guān)系映射到現(xiàn)有空間里,同時(shí)引導(dǎo)空間的產(chǎn)生,并指導(dǎo)空間形態(tài)。城市基礎(chǔ)設(shè)施的功能復(fù)合,是在所處時(shí)空中,社會(huì)生產(chǎn)關(guān)系變化在空間類型上的映射,反映了不同環(huán)境、不同生產(chǎn)力對復(fù)合功能基礎(chǔ)設(shè)施的影響。

周邊環(huán)境對城市基礎(chǔ)設(shè)施所復(fù)合的功能有較為直接的影響,例如BIG事務(wù)所設(shè)計(jì)的CopenHill新型垃圾焚燒發(fā)電廠。場地周邊的一些工業(yè)設(shè)施已經(jīng)變?yōu)闃O限運(yùn)動(dòng)場地,在設(shè)計(jì)時(shí),外部空間被自然整合到極限運(yùn)動(dòng)場地設(shè)計(jì)的范圍中,且結(jié)合室外體育休閑功能,對建筑進(jìn)行利用屋頂坡道造型設(shè)計(jì)室外滑雪場等的再設(shè)計(jì)。

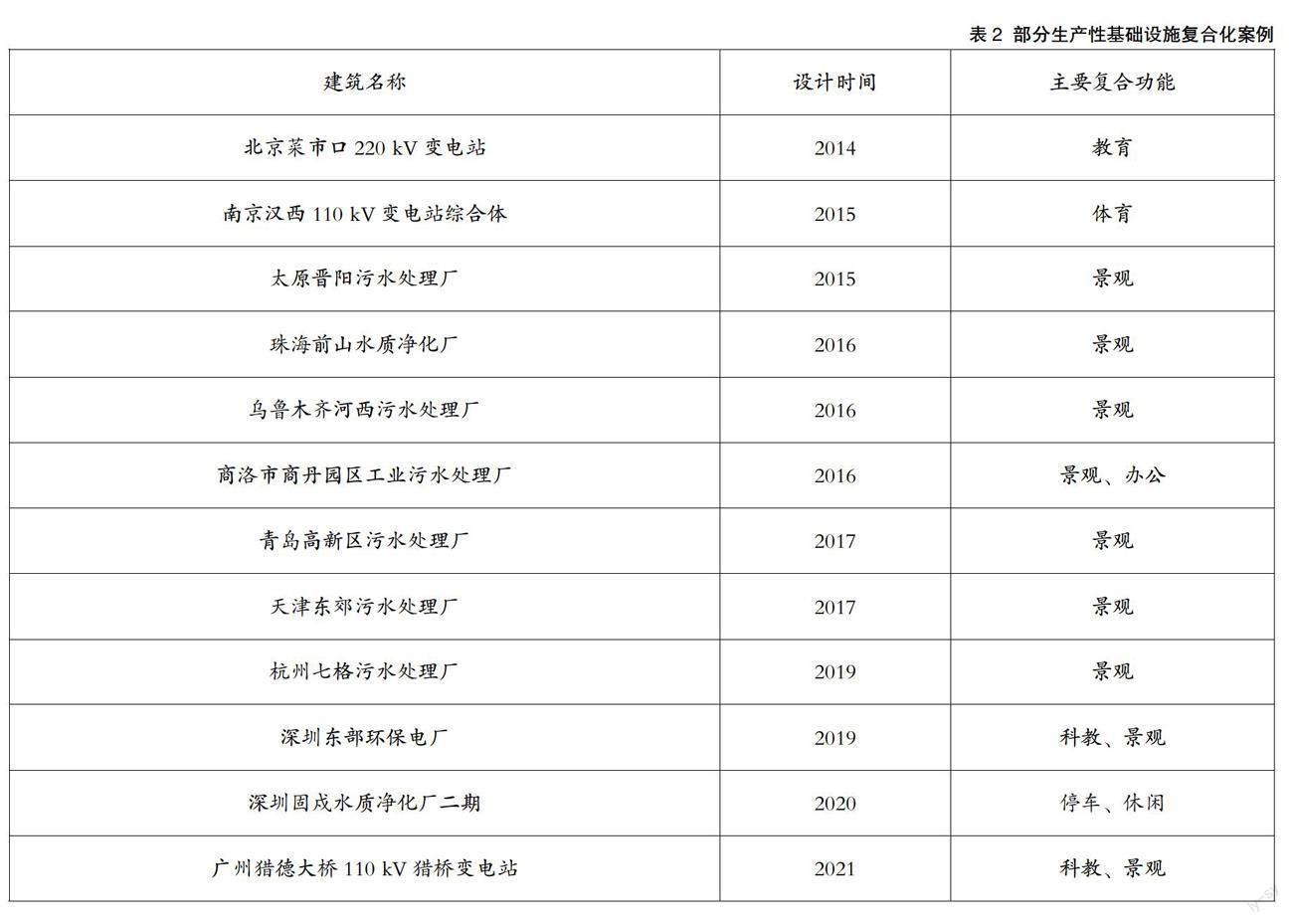

黨的十八大以來,我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新的歷史性成就,實(shí)現(xiàn)新的歷史性跨越,社會(huì)生產(chǎn)力水平顯著提高。城市基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是一些生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施,如變電站、垃圾處理廠、污水廠等,基于人民日益增長的物質(zhì)文化需求,也開始更多地融合展覽、科教、休閑等功能,國內(nèi)相關(guān)案例的產(chǎn)生也集中在生產(chǎn)力快速發(fā)展的近十年(表2)。單一基礎(chǔ)設(shè)施中其他功能的融入,反映了不同生產(chǎn)力水平下,人們對活動(dòng)類型的不同需求。與此同時(shí),復(fù)合化的基礎(chǔ)設(shè)施成為社會(huì)活動(dòng)演變的場所,塑造了社會(huì)文化娛樂、體育休閑等空間場所。空間類型變化反映了在基礎(chǔ)設(shè)施基本功能之外,人們對豐富公共生活的需求,并及時(shí)對空間場所進(jìn)行了相應(yīng)的修正。

總之,從空間生產(chǎn)理論視角出發(fā),通過分析城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)邏輯,能夠更加明晰城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化利用背后空間生產(chǎn)的主體和作用機(jī)制。城市基礎(chǔ)設(shè)施從只擁有單一的生產(chǎn)功能轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┒鄻踊目臻g場所,從只生產(chǎn)日常生活中所需的物質(zhì)到經(jīng)過不斷的空間實(shí)踐轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┪幕Ⅲw育、娛樂等公共功能的社會(huì)空間,都反映出城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化利用的社會(huì)空間再生產(chǎn)功能。空間的不斷發(fā)展最終導(dǎo)向生產(chǎn)關(guān)系和社會(huì)結(jié)構(gòu)的不斷更新,這種更新又促進(jìn)了城市空間的不斷發(fā)展。

城市基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)合化利用不應(yīng)僅是技術(shù)層面的推動(dòng),還應(yīng)有公共認(rèn)知方面的推動(dòng),以達(dá)到建設(shè)方、設(shè)計(jì)者、社會(huì)參與者等主體之間的良好溝通。通過創(chuàng)新式的混合利用提升土地價(jià)值、改善空氣質(zhì)量、營造城市開放空間,可以讓市民更多地支持與參與城市建設(shè),改善城市基礎(chǔ)設(shè)施在地性。總而言之,城市基礎(chǔ)設(shè)施的復(fù)合化設(shè)計(jì)應(yīng)建立在充分科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上,平衡經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧、公共利益與個(gè)人利益的關(guān)系,使資源的價(jià)值實(shí)現(xiàn)最大化發(fā)揮。

參考文獻(xiàn):

[1]鮑捷,張毓.社會(huì)化與自然化:城市濱水休閑游憩空間生產(chǎn)的二重邏輯[J].中國名城,2021(12):23-29.

[2]寇德馨.空間生產(chǎn)理論視域下西安甘家寨片區(qū)更新規(guī)劃設(shè)計(jì)策略研究[D].西安:西安建筑科技大學(xué),2021.

[3]國家發(fā)展和改革委員會(huì).國家發(fā)展改革委投資司:2022年投資關(guān)鍵作用得到更好發(fā)揮[EB/OL].[2023-01-12].https://www.ndrc.gov.cn/fggz/202302/t20230202_1348305.html,2023.

[4]王媛,易露霞,張清.低碳背景下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式[M].北京:清華大學(xué)出版社,2015.

[5]HENRI,LEFEBVRE.The Production of Space[M].Oxford:Basil Blackwell Ltd,1991.

[6]王佃利,孫妍.脫域流動(dòng)與情感共生:城鄉(xiāng)融合發(fā)展中基層社會(huì)治理共同體的構(gòu)建何以可能:基于空間與治理互塑視角的分析[J].廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2022(3):11-22.

作者簡介:

周欣玙,華南理工大學(xué)碩士研究生。研究方向:建筑學(xué)。