基于多源流理論的我國“雙減”政策分析

張黎 周霖

摘? ?要: 研究發現:頒布“雙減”政策的主要動因來源于問題源流與政治源流,問題源流、政策源流、政治源流的耦合與匯聚推動“雙減”政策的形成,問題源流中的焦點事件誘發“雙減”政策窗口的開啟與政策議程的設置。由此,提出“雙減”政策的改進建議:建立“家—校—社”輿情監控與反饋體系,完善減負政策改進的因應過程;推進政學企聯合,驅動“雙減”政策共同體具體責任的有效落實;加強“雙減”政策話語的提煉與分析,創新“雙減”政策執行模式。

關鍵詞: “雙減”政策;多源流理論;課業負擔;校外培訓;政策話語

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳頒布了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》1 (以下簡稱“雙減”政策),標志著“雙減”政策正式出臺,這也是迄今為止我國力度最大、牽涉范圍最廣的義務教育階段學生減負政策與校外培訓治理政策。“雙減”政策頒布后,國內義務教育生態有了明顯改善,學生作業負擔在一定程度上得以科學紓解,校外培訓機構治理在短期內取得了實質進展。依托于課后服務的有效供給與持續創新,學校教育質量也顯現出穩步提升的發展態勢。相關研究顯示,“雙減”政策落地后,學科類培訓機構大幅壓減,資本無序擴張得到有效遏制,學生的作業負擔與學業壓力有所緩解。2

然而,席卷全國的“雙減”政策的出臺具有哪些實際動因?其中經歷了怎樣的政策過程?未來應當怎樣進一步優化“雙減”政策的執行、評估?諸多問題尚待分析與回應。由此,本研究首先嘗試確證多源流理論對分析“雙減”政策的理論適用性;其次,基于多源流理論的分析框架,剖析“雙減”政策的產生動因與形成過程,進而提出“雙減”政策的改進路向,以期為正確認識“雙減”政策的價值導向與核心意旨,以及推進“雙減”政策的有效落實,提供理論支撐與行動參照。

一、多源流理論及其分析框架

多源流模型框架是美國政策科學家、政治學家約翰·W·金登(John W·Kingdon)提出的關于議程建立和公共政策形成的分析模型框架。金登的多源流理論聚焦于解釋決策過程或政策制定的過程,并嘗試以“源流”的隱喻來解釋一項政策是如何制定的。

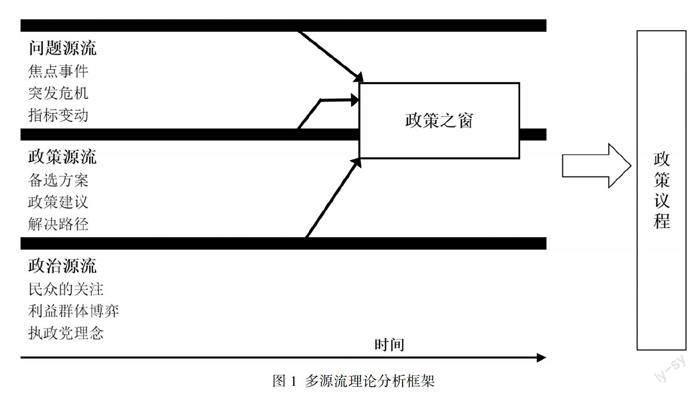

多源流理論認為,在整個決策系統中,問題源流、政策源流、政治源流及其耦合對一項政策的議程設置、最終形成與頒布均具有重要的影響作用(見圖1)。首先,問題源流指社會上影響重大、受到廣泛討論與關注、并亟待解決的各種焦點問題與事件,尤其是某種進入政府相關部門決策視野之中的社會問題。其次,政策源流是由一系列政策建議所構成的,這些政策建議的提出者主要包括官員、專家學者、研究人員等,在某種制度或體制的規范、協調和統整下,共同關注某一問題的不同社會群體組成政策共同體,從而能夠持續產出相應的政策意見與政策備選方案。最后,政治源流是影響政策問題上升為政策議程的政治活動或事件,包括民眾的關注、壓力集團的行動、行政或立法機構的換屆以及執政黨執政理念等。1

多源流理論為揭開“政策輸入”與“政策輸出”之間的“政策黑箱”提供了有效的分析框架,其將政策共同體、政治集團與社會重大事件相結合,有助于深度分析政策形成的動力機制。

二、“雙減”政策的多源流分析

根據多源流理論的分析框架,本研究嘗試從問題源流、政策源流、政治源流以及“政策之窗”對源流耦合的助推作用出發,多維度、全方位地分析“雙減”政策形成的現實背景,揭示三種源流在“雙減”政策孕育進程中的耦合與匯聚過程,精確地描繪“雙減”政策形成的畫卷,從而探究“雙減”政策的產生動因與形成過程。

1.問題源流:教育的本體功能失位以及校內外教育的矛盾激化

(1)勞逸失衡阻滯“五育融合”的貫徹落實

“五育融合”具有均衡性、平等性、關聯性、整體性的特點,而在升學導向下的教育生態中,出現了“智育”主導的“疏德”“弱體”“抑美”“缺勞”的格局,課程結構仍是由“智育”主導2,這使得“五育融合”成為過度側重智育、將智育凌駕于“德育、體育、美育、勞育”之上并相互割裂的“偽融合”。此外,學生課業負擔的繁重體現在勞與逸之間失衡態勢的逐漸加劇,過重的學業壓力、作業負擔嚴重影響了學生的身心健康,這使得學生體質健康、心理健康、睡眠時間與體育鍛煉時間不足等問題愈發凸顯,肥胖率、近視率、抑郁癥檢出率居高不下。相關數據顯示,2020年中國青少年兒童總體近視率達到52.7%1;世界衛生組織2021年發布的《世界視力報告》顯示,我國青少年兒童近視率居世界首位,約為美國的7倍。由此可見,如何通過有效執行、合理優化“雙減”政策推進學生身心的健康發展與“五育融合”的落地,是我國當前基礎教育改革領域的重大論題。

(2)資本裹挾下的校外培訓沖擊教育體制

近年來,K12教育培訓機構瘋狂擴張,高舉“培優”“提分”宣傳大旗的校外培訓機構對公立學校形成了極大沖擊,甚至開始動搖國家教育體制的根基。其一,校外培訓機構挖走了大量優質的義務教育師資,長此以往,國家耗費大量人力、財力、物力所構建的高質量教師隊伍將遭受沖擊,使得公立學校的教育人力資源調配面臨困境。其二,校外培訓機構的課程與教學監管問題催生育人風險。巴茲爾·伯恩斯坦(Basil Bernstein)指出,官方知識是國家在教育體制中所建構和分配的教學知識,目的是建構教師和學生一種特殊的道德心性、動機和志向,并鑲嵌于特定的表現和實踐之中。2 學校教育承擔著借助官方知識教化育人的重要責任,學校的課程教材是傳播官方知識的重要載具,教材知識則是“合法化”了的官方知識。而隨著校外培訓在學生的整個學習歷程中扮演著愈發重要的角色,校外培訓機構的課程與教學內容也將對學生的發展起不可忽視的作用。如果缺乏對校外培訓機構課程設置、教學內容等方面的整治與規范,校外培訓則易出現意識形態方面的安全風險與隱患,將有可能對學校教育形成反制作用,并直接影響育人成效。

(3)學校教育“立德樹人”和促進社會公平的本體功能難以彰顯

“立德樹人”與促進社會公平不僅是深化教育改革的出發點與落腳點,也是學校教育重要的本體功能。然而,學生在天賦觀念、興趣特長、身體素質等方面存在較大差異,每一位受教育者的生命歷程都是獨特的,“一刀切式”的應試教育雖然在一定程度上能夠實現公平性目標,但難以滿足多樣化的教育和社會需求。功利主義價值觀驅動下的應試教育虛化了教育解放人性的功能,以“物化活動”代替了育人活動,將推崇效率、分數至上的工具取向嵌入學校教育之中,受教育者被安排進入預設的、同質化的應試教育軌道中,個人的自主性、創造性與獨立性受到制約。由此,學校教育出現分數取向遮蔽育人取向的現實問題,進而損害教育生態的良性發展與“立德樹人”的有效實施。此外,在教育場域中,因受到教育消費、市場選擇的多重影響,社會公眾更加致力于利用自身的經濟資本、社會資本以獲取校外培訓資源,將對校外培訓的投資轉化為階層上升的動力。昂貴的課外補習已經成為資本化、貴族化、市場化的精英式教育,將本就處于經濟弱勢地位的家庭子女排之于外,“家庭資本對校外培訓資源獲得的決定性影響將導致新的教育機會不平等”。3 由此,缺乏嚴格監管與有效治理的校外培訓將成為社會和經濟不平等的再造機器,學校教育所具有的促進社會階層流動和保障社會公平的本體功能將面臨失位困境。

2.政策源流:政策共同體的建言獻計提供決策參照

圍繞某一社會問題,政策制定者、專家學者等組成的政策共同體發表的意見、號召、評論將成為漂浮在“原始的政策鮮湯”周圍的政策建議。其中,部分操作性強、符合決策者價值觀念的政策建議將上升為正式提案,成為政策方案的選擇藍本,并供相關部門決策參考。具體而言,“雙減”政策共同體的關注領域主要為中小學生課業壓力與作業負擔的科學紓解、“課后三點半”問題的有效解決、校外培訓機構的深度治理,等等。

在我國基礎教育改革歷程中,中小學生“減負”問題一直是難以“根治”的重大問題。長期以來,雖然我國中小學生“減負”政策在明確政策目標、厘清核心內容、優化執行路徑等方面進行了諸多探索與嘗試,但仍存在“‘減負政策話語的內涵與邊界模糊不清”“地方減負推進政策同質化”“相關配套政策支持措施遲滯”1 等亟待改進之處。而且,“減負”政策的諸多要求“與傳統的以升學率和考試成績為評價標準的教育政績觀相矛盾”。2 以上因素均使得“減負”的實效性存疑,中小學生的學業負擔問題仍未得到根本性解決。針對上述問題,專家學者普遍強調以優化作業管理、改進作業布置為核心,減輕中小學生的身體負擔和學習負擔。同時,注重提升公立學校的課后服務質量,以開展學校課后服務的方式緩解學生作業壓力、解決“課后三點半”問題。例如,在作業管理與布置方面,構建“彈性”“分層”的課后作業體系,賦予學生一定的作業選擇權3;在學校課后服務方面,加強和規范教育收費管理,完善學校服務性收費和代收費政策。4

隨著校外培訓機構的“野蠻生長”,中小學生校外負擔過重問題日益嚴峻,甚至出現“校內減負,校外增負”的現象,也使得政策共同體逐漸將視線轉移至校外培訓治理領域。自2018年《國務院辦公廳關于規范校外培訓機構發展的意見》出臺以來,校外培訓機構治理成為新時期中小學生“減負”政策的另一側重點,政策共同體針對校外培訓機構治理政策的執行、評估、改進開展了系統思考與深入研究,提出了諸多政策建議。有學者認為,我國校外培訓機構治理政策執行過程中存在多重利益的博弈,使得政策執行效果打了折扣。5 也有學者指出,我國校外培訓機構治理政策存在可操作性不強、具體細節規定模糊、適切性不足等問題。6 對此,研究者強調應進一步強化校外培訓機構治理政策方面的研究,溝通政策理論與實踐,并不斷調整和完善校外培訓機構治理方案,促進預期政策目標的實現。7 例如,建立并完善民辦學校與教育培訓機構評價體系,發揮第三方中介機構等社會力量的作用以動態監測校外培訓機構8,等等。

3.政治源流:民眾的關注與黨的教育方針

金登認為,政治源流包含壓力集團之間的競爭行為、行政或立法上的換屆等因素,但政治體制、社會制度上存在的國別性差異,使得對政治源流的理解更需要結合中國語境加以改造、重組與再詮釋。從既有研究來看,國內研究者普遍認為利益集團的競爭、黨派選舉與換屆等因素并不適用于分析中國政策議程設置中的政治源流,而是更傾向于選擇民眾的關注、執政黨意志和執政理念來分析政治源流。民眾的關注體現了社會公眾的普遍性利益訴求和關注焦點,集中表現在民眾對某一問題的持續關注和反饋。此外,教育方針是執政黨之意志與執政理念在國家教育工作頂層規劃中的具體映射,因此,對于我國教育政策而言,在剖析議程影響因素中的政治源流時,也可通過分析黨的教育方針來窺探黨之意志及執政理念對政策議程設置的推動作用。綜合上述分析,本研究將民眾的關注、黨的教育方針作為“雙減”政策中政治源流的分析對象。

在民眾的關注方面,“減負”“加強校外培訓治理”的訴求在近年來空前高漲。2019、2020年人民網“兩會”調查結果顯示,在備受關注的教育改革舉措方面,“中小學生(課業)‘減負”均成為投票最高的選項。同時,有19%的網民關注“規范校外線上培訓”。2021年人民網兩會調查結果顯示,在2021年我國教育工作中,“停課不停學”“在線教育”受到70%網友的關注。同時,“抓好中小學生作業、睡眠、手機、讀物、體質等管理”受到72.74%的網民的關注,在各項教育工作的關注度中再次高居首位;“大力度治理整頓校外培訓機構”亦受到59.63%的網民的關注。9由此可見,社會公眾對校外培訓機構治理與學生課業減負表現出了極為強烈的支持態度,這已成為教育改革領域中亟待予以回應的公眾訴求。

在黨的教育方針方面,有關“為誰培養人、培養什么人、怎樣培養人”等問題的進一步明確與澄清,為“雙減”政策的制定提供了政治動因、理念遵循與行動導向。首先,新時代黨的教育方針指出,“教育必須為社會主義現代化建設服務、為人民服務”,教育是為經濟與社會發展供給高質量人力資源的首要路徑,而堅持黨的領導則是確保其不偏離中國特色社會主義現代化建設方向的關鍵。近年來,建立中小學校黨組織領導的校長負責制、推進黨的領導融入課程教材等系列政策行動先后推行,彰顯了黨對教育事業“全面領導”的實踐信念。同樣,校外培訓向學生提供超前教育、超量教育愈發違背國家教育標準,因此,對校外培訓機構教育理念、教育過程、教育內容的匡正極為必要,嚴格監管與審查校外培訓機構的教育全過程,已成為義務教育領域貫徹落實黨的教育方針的重要任務。其次,“培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人”是教育方針的明確規定,而校外學科類培訓普遍以提升學生考試成績為最高目標,以打造“應試機器”為培養標準,嚴重背離“立德樹人”的教育初心,也有悖于新時代黨的教育方針的價值指向。最后,黨的教育方針強調教育“必須與生產勞動和社會實踐相結合”,這為學校教育提供了方法論指導,即應當運用理論與實踐相結合的科學方法創新教育形式,減輕學生的作業壓力與理論知識的學習負擔,尤其應以課后服務、研學旅行等形式,使學生能夠在豐富的社會實踐活動中感知與體悟生活世界。

4.三源流匯聚:“政策之窗”的開啟

經過前述分析,可見“雙減”政策形成的三大源流已基本成熟。但是三源流之間通常是獨立運行的,只有當“政策之窗”開啟時,三源流才能夠有機會實現配對與耦合。金登認為,“政策之窗”是提案支持者推廣其解決方法或吸引他人重視其特殊問題的機會,且主要存在兩種類型:一種開放于問題源流之中,另一種開放于政治源流之中。當問題源流中的“窗口”打開時,三源流之間的耦合就產生了,這屬于針對某一現實問題去尋求相應的解決辦法;當政治源流中的窗口打開時,三源流之間的耦合是教條性的,解決方案的產生先于對實際問題的界定,這屬于為某種解決辦法尋求相應的問題。1“雙減”政策在本體上可被視為從屬于義務教育階段學生減負政策、課外補習治理政策的綜合性范疇,從“雙減”政策產生的社會背景以及我國義務教育階段一系列學生減負政策、課外補習治理政策的發展歷程來看,“雙減”政策窗口應屬于一種典型的產生于問題源流中的“政策之窗”。

在相當長的一段時間內,雖然課外補習火爆、培訓機構監管缺位、學生課業壓力過大、作業負擔繁重等問題積重已久,但課外補習問題與學生課業負擔問題難以形成突發性、重大性的社會焦點事件,這導致具有強效性的義務教育階段學生減負政策一直處于孕育狀態。自2020年3月教育部明確提出“停課不停學”號召以來,在線培訓高速發展,學生的線上教育需求極大提升,大量資本卷入校外培訓機構市場,在線教育機構紛紛聯合大流量平臺推出免費課程,吸引線下流量。根據《2020中國K12在線教育行業研究報告》,2020年中國K12在線教育市場規模達到4538億元,在線教育用戶規模達到3765.6萬人。2 在線上培訓的風口下,低門檻和高回報的在線教育吸引了越來越多的互聯網巨頭紛紛進場,線上培訓機構的競爭逐漸白熱化,也讓教育開始走向碎片化、同質化、攀比化,嚴重增加了學生和家長的心理焦慮和教育成本,使他們成為被資本收割的對象。在疫情與資本的加持下,校外培訓對公立教育體制的沖擊力度激增,劇場效應、教育內卷、課業壓力加劇,學生的身心健康遭遇了更為嚴峻的威脅,這些都成為社會熱議的焦點問題、緊迫問題,最終使得“政策之窗”開啟于激化的問題源流之中,并為三大源流的耦合提供了契機與平臺。

與西方國家不同,當我國的“政策之窗”開啟時,政策提案往往能上升成為國家行動,依托于暢通的輿情反饋機制以及黨中央的統籌決策與科學領導,三源流能夠實現高效耦合。在問題源流的影響、疫情期間“線上培訓熱”的催化以及主要政策企業家的推動下,學生校外培訓負擔問題與作業負擔問題引起政府部門的強烈關注,并著手啟動“雙減”政策的起草進程。在“雙減”政策起草過程中,起草組在多個地區開展了大規模的實地調研,召開了部分省市縣教育行政部門負責人、中小學校長、教師、家長、專家和培訓機構代表座談會,梳理了近幾年校內學生減負工作,并進行了大數據評估,對校內和校外存在的問題及原因進行深入分析。1 “雙減”政策經過充分論證,廣泛吸收采納了各方的意見與建議,最終在2021年5月21日經中央全面深化改革委員會第十九次會議上審議通過。

三、研究結論

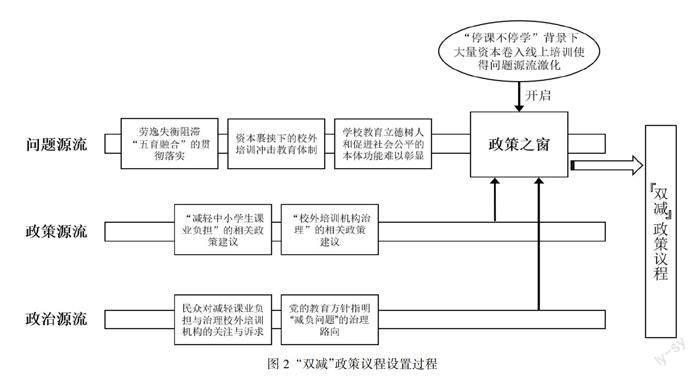

通過“雙減”政策的多源流分析,可將“雙減”政策議程設置過程以圖2呈現。具體而言,可得到以下三點研究結論:

1.頒布“雙減”政策的主要動因來源于問題源流與政治源流

一方面,在問題源流中,面對教育本體功能陷入失位困境、校內外教育的矛盾逐漸激化等亟待解決的社會問題,政府及社會公眾愈發認識到,如若放任這些現實問題繼續滋生蔓延,將導致義務教育生態進一步惡化,甚至引發國家教育之危局。由此,通過減輕學生課業負擔與校外培訓負擔,促進義務教育優質均衡發展已成為國家、社會、個人層面的共識性訴求,這也是推出“雙減”政策的首要動因。另一方面,在政治源流中,社會公眾的高度關注使得“中小學生減負”從問題詮釋層面逐漸上升為行動號召層面,并在近幾年頻繁顯現于兩會的重要議題之中。此外,隨著教育方針在教育規劃、教育管理、教育實踐等層面的深入落實,其不僅在行動、目標、理念等方面為厘清“雙減”政策所需指涉的核心內容輔以指導與參照,而且為“雙減”政策的形成提供了話語體系支撐,并以其蘊含的國家意志、價值立場、權力實踐推進著政策孕育過程,進而構成了制定“雙減”政策的政治動因。

2.問題源流、政策源流、政治源流的耦合與匯聚推動“雙減”政策的形成

研究發現,“雙減”政策的形成是問題源流、政策源流、政治源流耦合與匯聚的結果。首先,勞逸失衡阻滯“五育融合”的貫徹落實、校外培訓成為社會和經濟不平等的再造機器、資本裹挾下的校外培訓沖擊教育體制,構成了“雙減”政策的問題源流。其次,政策制定者、專家學者等組成的政策共同體,聚焦于主要議題,提出了諸多公開性的政策建議與行動意見,為我國中小學生“減負”政策的優化與改進提供了決策參照,這構成了“雙減”政策的政策源流。最后,民眾訴求、社會輿論以及體現執政黨意志、執政理念、教育思想的教育方針構成了“雙減”政策的政治源流。只有當三種源流基本成熟時,“政策之窗”的開啟才能作為政策促進因素,發生實質性作用,推動三種源流實現動態耦合。

3.問題源流中的焦點事件誘發“雙減”政策窗口的開啟與政策議程的設置

“雙減”政策窗口是一種典型的產生于問題源流中的“政策之窗”,在影響“雙減”政策議程設置的諸多影響因素中,誘發“政策之窗”開啟的焦點事件尤為關鍵。如前所述,雖然課外補習問題與學生課業負擔問題的負面效應極大,但這些問題往往難以在某一特殊的時間節點內形成突發性的社會焦點事件。自2020年以來,在“停課不停學”政策的驅動下,國內在線教育市場規模極速擴展,且線上培訓機構為了搶奪市場份額,已陷入資本競爭的惡戰,嚴重侵害了國家教育體系,并進一步加劇了對公立教育的沖擊力度,這成為國家改革“減負”政策與校外培訓治理政策的關鍵導火索。由此可見,政策系統中的問題源流成為“雙減”政策議程設置的核心動力,一旦問題源流中產生了能夠引發既有問題進一步惡化的重大影響事件,就有可能導致“政策之窗”開啟,從而為企業家的活動提供支持,為模糊性環境中三種源流的耦合提供契機。

四、政策建議

1.建立“家—校—社”輿情監控與反饋體系,完善減負政策改進的因應過程

政策系統可被視為社會系統的子系統,政策的形成和演變與宏觀社會環境存在緊密關系。“雙減”政策旨在破解中小學生課業負擔過重、校外培訓負面效應凸顯等現實問題,直接指向義務教育生態體系的良性發展,并涉及政府、學生、家長、教師、社會等涵蓋“家、校、社”的多方群體。因此,鑒于出臺“雙減”政策的關鍵問題動因以及政策體系所涉及利益相關群體的復雜性,“雙減”政策的改進需以“家—校—社”為輿情監測重點,及時且精準地識別不同群體在“后減負時代”所呈現的行動樣態與所反饋的現實問題,從而有針對性地優化政策內容。可利用大數據、機器學習等信息抓取技術與信息智能處理技術,有效提升輿情監測質量,及時評估焦點事件的輿論影響;也需構建暢通的輿情反饋機制,為中小學師生、家長、社區等提供表達訴求的多種渠道。在厘清教育輿情及主要矛盾的基礎上,應構建完整的政策改進因應過程,嚴密分析問題、行為者、事件、條件等要素的關系鏈,助力于構建“家庭教育奠基、學校教育延續、社會教育升華”的協同育人模式。

2.推進政學企聯合,驅動“雙減”政策共同體具體責任的有效落實

來自政府、學校、企業的相關意見與建議為“雙減”政策的制定、執行、改進提供了策略支持。但在政策共同體內部,不同群體之間的價值取向不一,這在一定程度上會弱化共同體產出方案的效率及技術可行性,因此,需重點推進政府、學校、企業聯合,充分發揮政策共同體的智庫作用。首先,需推進政府、專家、地方聯合,邊實踐邊凝練“雙減”政策實施的地方典型案例、經驗,分析其所在的更大區域、相似區域形成的示范效應。1 其次,應跳脫于現狀問題,錨定未來問題或發展性問題,基于教育理想與政策理想,鼓勵開展“政府牽頭、學校主導、企業輔助”的合作研究,圍繞中小學生課業減負問題與校外培訓機構治理問題,產出一批高質量、高水平的政策研究成果與決策咨詢報告。最后,可充分發揮教育企業的技術力量,開發“智慧作業”系統、智能精準教學系統、家校資源互通平臺等,賦能“雙減”政策平穩落地。

3.加強“雙減”政策話語的提煉與分析,創新“雙減”政策執行模式

政治源流在推動“雙減”政策形成的過程中也賦予了“雙減”政策獨特的話語屬性,而進一步落實政策,則需精準提煉“雙減”政策的內在話語。具體而言,應對“雙減”政策話語的基本構成要素、政治社會影響等進行深度挖掘、分析與論證,厘清“雙減”政策的功能、價值、內容、局限,對“減負”形成一致的政策取向和價值判斷。此外,應注重“雙減”政策的效果評估,從區域以及義務教育階段學校、學生、家長、教師、社區等視角出發,總結“雙減”政策執行中的尚存問題與產生緣由,并通過話語分析與經驗研究相結合的方式,實現政策話語的知識輸出,最終為政策制定者與政策執行者勾勒一幅匯聚各類政策話語的全面圖景。在此基礎上,地方政府、社區、學校應圍繞規范校外培訓機構資本化運作、提升學校課后服務質量、優化作業結構設計、推動“家校社”協同育人等方面,提供清晰的政策指令與政策執行資源,減輕政策執行的模糊性與沖突性,創新相應的政策執行模式。

An Analysis of Chinas “Double Reduction”Policy Based on

Multiple Stream Theory

ZHANG Li,ZHOU Lin

(Department of Education, Northeast Normal University, Changchun Jilin, 130024)

Abstract: The study has found that the main motivation of promulgating the “double reduction” policy comes from the source of problems and politics; its formation results from the coupling and convergence of problem source, policy source and political source; the focus event in the source stream of the problem induces the introduction of the “double reduction” policy and the setting of the policy agenda. Therefore, this study has put forward the following suggestions for the improvement of the “double reduction” policy: establishing a monitoring and feedback system for “home-school-community” public opinions to improve the response process of a better reduction policy to relieve students burden; promoting the combination of local government, schools and enterprises to drive the effective implementation of the specific responsibilities of the policy community; improving the refinement and analysis of “double reduction” policy discourse and innovating the “double reduction”policy implementation model.

Key words: “double reduction” policy, multiple stream theory, schoolwork burden, off campus tutoring, policy discourse

基金項目:本文系教育部人文社會科學研究規劃基金項目“結構與文化取徑的薄弱學校產生及改進機制研究”(項目編號:18YJA880119)的研究成果。

作者簡介:張黎,東北師范大學教育學部博士研究生,主要從事教育改革與教育政策研究;周霖,東北師范大學教育學部教授,博士生導師,博士,主要從事教育基本理論、教育改革與教育政策研究。

1? 中共中央辦公廳,國務院辦公廳:《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,載教育部官網:http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html,最后登錄日期:2022年5月29日。

2? 梁凱麗,辛濤,張瓊元,趙茜,李剛,張生:《落實“雙減”與校外培訓機構治理》,《中國遠程教育》2022年第4期,第27-35頁。

1? 姜艷華,李兆友:《多源流理論在我國公共政策研究中的應用述論》,《江蘇社會科學》2019年第1期,第114-121頁。

1? 劉登琿,李華:《“五育融合”的內涵、框架與實現》,《中國教育科學(中英文)》2020年第5期,第85-91頁。

2? 國家衛健委:《2020年兒童青少年總體近視率為52.7% 近視低齡化問題仍突出》,載人民網:http://health.people.com.cn/n1/2021/0713/c14739-32156389.html,最后登錄日期:2022年10月1日。

3? 巴茲爾·伯恩斯坦:《教育、象征控制與認同》,王瑞賢譯,學富文化事業有限公司2005年版,第102-122頁。

4? 張和平,張青根,尹霞:《家庭資本、校外培訓與教育機會公平》,《教育學術月刊》2021年第2期,第3-11頁。

1? 顧秀林,佘林茂:《省級政府推進新一輪國家減負政策的困境與出路——基于23個地區減負方案的政策分析》,《教育發展研究》2020年第Z2期,第32-39頁。

2? 項賢明:《七十年來我國兩輪“減負”教育改革的歷史透視》,《華東師范大學學報(教育科學版)》2019年第5期,第67-79頁。

3? 王旭東:《精設計·巧管理:作業改革促“減負”精準落地》,《中小學管理》2018年第7期,第46-48頁。

4? 魏易,薛海平:《校外培訓機構治理是否有效?基于2017—2019年中國教育財政家庭調查數據的分析》,《教育科學研究》2021年第6期,第32-40頁。

5? 方芳,李劍萍:《校外培訓機構治理政策的邏輯演進與現實挑戰——兼146起教育培訓糾紛司法案例的實證分析》,《復旦教育論壇》2021年第6期,第28-35頁。

6? 丁亞東,楊濤:《我國校外培訓機構治理政策的特征、問題與展望——基于21個省市政策文本的分析》,《教育與經濟》2019年第6期,第87-93頁。

7? 祁占勇,于茜蘭:《校外培訓機構治理政策的內容分析》,《現代教育管理》2019年第3期,第44-50頁。

8? 張墨涵:《規范校外培訓機構的理論探討與政策走向》,《教育科學研究》2019年第8期,第17-22頁。

1? 數據來源于2019—2021年人民網公開的“兩會”調查結果。

2? 薩巴蒂爾:《政策過程理論》,生活·讀書·新知三聯書店2004年版,第108-109頁。

1? 艾媒咨詢:《2020中國K12在線教育行業研究報告》,載艾媒網:https://www.iimedia.cn/c400/76621.html,最后登錄日期:2022年6月2日。

2? 中華人民共和國教育部:《堅決貫徹中央決策部署 深入推進“雙減”工作》,載教育部官網:http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202107/t20210724_546567.html,最后登錄日期:2022年6月6日。

1? 薛二勇,李健,劉暢:《“雙減”政策執行的輿情監測、關鍵問題與路徑調適》,《中國電化教育》2022年第4期,第16-25頁。