楊志波教授治療嗜酸性膿皰性毛囊炎1例*

王家輝 彭湘寧 楊志波 王軍文

嗜酸性膿皰性毛囊炎(Eosinophilic pustular folliculitis,EPF)是一種少見的、無菌性、瘙癢性原因不明的皮膚疾病。好發于面部,常伴有瘙癢,影響美觀,常被誤診為痤瘡。西醫治療較為局限,以外用糖皮質激素為首選,文獻顯示四環素、吲哚美辛、雷公藤、阿維A、他克莫司、紫外線均可治療該病[1]。中醫治療以內服中藥結合外用中藥軟膏,聯合治療,效果顯著。楊教授認為該病屬于中醫“風毒”范疇。消風散為治療風疹、濕疹名方,具有祛風清熱、除濕養血的功效,故以消風散為底方加減治療該病。消風散最早見于《太平惠民和劑局方》[2],目前在皮膚科運用最廣的為《外科正宗》中記載的消風散[3],其基本組成:防風、荊芥、牛蒡子、當歸、生地黃、知母、蒼術、苦參、蟬蛻、胡麻、石膏各6 g,甘草、木通各3 g。

楊志波教授,湖南省名老中醫、主任醫師、教授、博士生導師。從師于國家名老中醫——歐陽恒教授,湖湘歐氏皮科學派創建的主要人員和繼承人,楊教授從事皮膚科臨床四十余載,累積了豐富的經驗,尤在活用消風散治療瘙癢性皮膚病方面具有獨到之處。其強調以“風”論治,組方用藥靈活,取得顯著療效[4]。筆者有幸跟師侍診,現分享楊教授應用中藥治療嗜酸性膿皰性毛囊炎驗案1則,以饗同道,介紹如下。

1 驗案

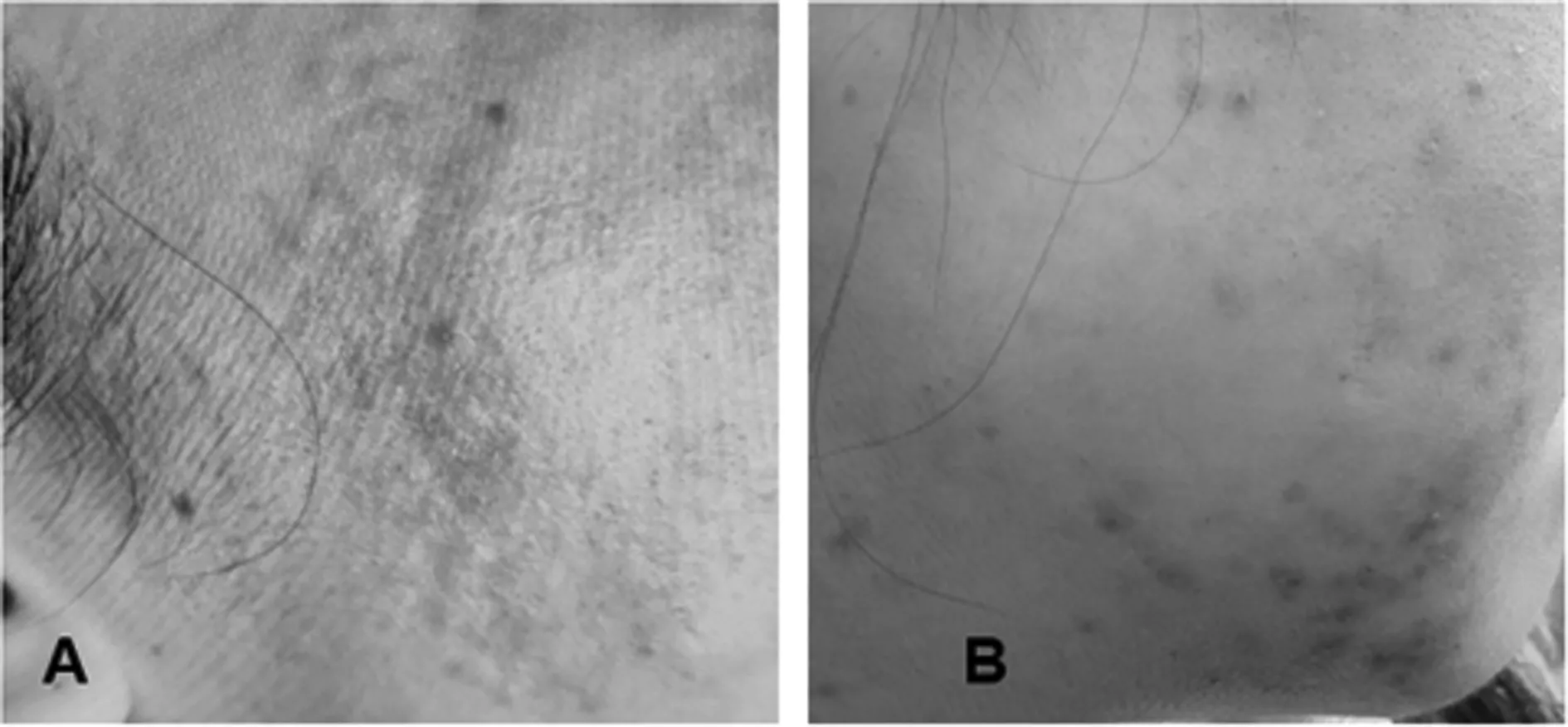

患者,女,24歲。2021年10月11日來湖南中醫藥大學第二附屬醫院皮膚科楊志波教授門診就診。主訴:面部反復紅斑、丘疹伴瘙癢1年余,加重3個月余。現病史:患者1年前無明顯誘因,雙側面頰部出現散在粟粒狀紅色丘疹,并伴有潮紅,自覺瘙癢;3~4個月后丘疹漸增多、增大,逐漸融合成紅色斑丘疹,并在斑丘疹上出現少量粟粒樣膿皰,未見明顯糜爛及膿性分泌物;瘙癢加重,斑丘疹面積擴大至額頭及下頜。2021年6月起開始在長沙市某醫院按體癬治療,外用“喜遼妥”(具體用量不詳)未見好轉;2021年6月21日行皮膚組織病理檢查,皮膚組織病理檢查示:角化過度伴角層內膿皰,真皮淺層及皮下脂肪邊緣血管周圍及皮脂腺周圍見大量嗜酸性粒細胞、中性粒細胞及淋巴組織細胞浸潤,PAS染色示毛囊口散在真菌孢子;抗酸染色陰性;阿新藍染色陰性,見圖1。真菌免疫熒光鏡檢(2021年7月2日):鏡下可見大量孢子。見圖2。診斷為嗜酸性膿皰性毛囊炎,口服復方甘草酸苷片、維生素C,并外用“伊曲康唑”(具體用量不詳)仍未見好轉,遂來湖南中醫藥大學第二附屬醫院皮膚科門診就診。

注:角化過度伴角層內膿皰,真皮淺層及皮下脂肪邊緣血管周圍及皮脂腺周圍見大量嗜酸性粒細胞、中性粒細胞及淋巴組織細胞浸潤。圖1 病理檢查圖

現在癥:患者雙側面頰部、下頜部對稱性分布暗紅斑,其上較多毛囊性丘疹,并伴有少量粟粒狀膿皰,膿皰不明顯,額頭部僅見散在丘疹,瘙癢明顯,時輕時重,面部潮紅伴有灼熱感,無發熱惡寒,無口干偶有口苦,無其他臟器疾病;自發病以來,因面部斑丘疹而情緒不佳,食納少,小便可,大便日2行,偶2 d一行,便質正常,因面部瘙癢寐欠佳。舌淡紅,苔薄白,脈弦滑。發病以來未曾到過新冠疫情中高風險區。體格檢查:系統檢查未見明顯異常。專科檢查:雙側面頰部、下頜部呈對稱性分布暗紅斑,紅斑上存在較多毛囊性丘疹,并伴有少量粟粒狀膿皰,額頭散在發生。見圖3。

圖3 首診時面部皮損

實驗室檢查(2021年10月11日)顯示血常規:白細胞計數5.88×109/L,嗜酸性粒細胞計數0.41×109/L,嗜酸性粒細胞比值7.0%,淋巴細胞計數1.72×109/L,中性粒細胞3.35×109/L;肝、腎功能無異常;紅細胞沉降率:13 mm/h;IgE 140.60 ng/ml(正常值:0~691.4 ng/ml);補體C3、C4陰性;HIV-PT陰性;抗雙鏈DNA抗體陰性;ANA(1:80)、ANA(1:160)陽性,質控:強陽性。

西醫診斷:嗜酸性膿皰性毛囊炎。中醫診斷:無名腫毒。辨證為血虛風燥證。治法:祛風清熱、除濕養血。處方:消風散加減。治療用藥:荊芥10 g,防風10 g,黃芩10 g,夏枯草15 g,陳皮3 g,炒牛蒡子10 g,玄參10 g,金銀花15 g,白花蛇舌草15 g,赤芍10 g,牡丹皮3 g,冬瓜皮15 g,山藥30 g,茯苓皮15 g,淡竹葉6 g,炙甘草3 g,連翹15 g,苦參10 g,白鮮皮15 g,黃芪15 g,生地黃12 g。7劑(中藥顆粒劑),日1劑,開水沖服,分2次早晚溫服。

2021年10月21日二診:病史如前,刻下癥:皮損面積如前,毛囊性丘疹減少,粟粒樣膿頭減少,瘙癢及面部潮紅稍緩解,偶有新發丘疹,腫脹感明顯,睡眠較前改善,小便短黃,大便可。舌脈同前。處方:原方加鹽車前子15 g。7劑(中藥顆粒劑)。日1劑,開水沖服,分2次早晚溫服。

11月1日三診:病史較前稍好轉,刻下癥:雙側面頰部、下頜部潮紅明顯減退,可見少量色素沉著,額部丘疹消退,未見明顯色素沉著;面部已無新發丘疹,瘙癢感明顯減輕;小便可,大便偶有稀溏;舌淡紅,苔白,脈滑。處方:原方加麩炒白術6 g。15劑(中藥顆粒劑),日1劑,開水沖服,分2次早晚溫服。

11月25日四診:病史較前明顯好轉,刻下癥:面部未見新發斑疹,粟粒樣膿頭基本全部消退,僅有下頜部可見少量丘疹,伴有明顯色素沉著。見圖4。患者未訴面部其他不適,便溏較前改善,夜寐可,舌淡紅,苔白,脈滑。處方:原方改冬瓜皮20 g。15劑(中藥顆粒劑),日1劑,開水沖服,分2次早晚溫服。

圖4 復診時面部皮損

2 按語

嗜酸性膿皰性毛囊炎是一種少見的、無菌性、瘙癢性皮膚疾病,常常被誤診為細菌性毛囊炎、尋常痤瘡、皮膚真菌病、酒渣鼻和脂溢性皮炎,其特點是毛囊嗜酸性細胞浸潤。病因和發病機制目前尚未明確,有學者認為其與皮脂溢出有關,也有學者認為是一種細菌疹[5]。由Ofuji等人在1970年首次報道,故又稱為Ofuji病[6-8]。嗜酸性膿胞性毛囊炎的發病原因不明,目前已提出多種不同的假說,包括藥敏反應、感染和自身免疫系統的改變,其會誘導機體皮脂細胞產生嗜酸性粒細胞趨化因子,這可能解釋了嗜酸性膿胞性毛囊炎中毛囊皮脂腺周圍觀察到大量嗜酸性粒細胞浸潤的原因[9]。亦有學者報道嗜酸性膿胞性毛囊炎與皮膚癬菌、紅色毛癬菌有關[10]。

嗜酸性膿皰性毛囊炎是一種原因不明的炎癥性疾病。“百病皆因風起”,風為百病之長,善行而數變,楊教授認為皮膚病的發生多與風有關,邪盛正虛,風邪侵入人體,郁于肌膚不解,故而發病[11]。對于該病楊教授認為屬于中醫“風毒”范疇。“風毒”承襲、“風邪”的特點,但又比“風邪”更加重,善行數變,猛烈暴戾,臨床致病較為廣泛。“風毒”致病多易侵襲機體頭面部,郁閉于肌腠之間,以致營衛不和,氣血運行不暢,故而發病。風毒侵襲機體,因其“善行數變”特性,病情變化多端、傳變迅速,往往病情較重,除惡風發熱等營衛不和常見癥狀外,其表現在肌膚上重點是肌膚紅腫,斑疹皮炎,瘙癢難耐,或有咽喉腫痛,或為游走性痛,亦或頭目腫大;機體感受風毒邪氣后舌質多紅,脈多細數。楊志波教授基于風毒襲表、營衛不和病機,運用臟腑經絡辨證,以消風散為底方加減,祛風解表、調和營衛以治風毒所致皮膚性疾病。

巢元方《諸病源候論·風毒腫候》中記載:“風毒腫者,其先赤痛風炎熱,腫上生瘭漿,如火灼是也”。腫毒源于風邪厲毒之氣,客于肌膚,搏與血脈,醞積化毒,游走不定,脈虛絡瘀,留而致病,所停之處,發而為腫[12]。風邪襲表為主要誘因,風邪襲表之后或引動內邪,或搏結于肌表阻礙衛氣運行,導致氣血不和,營衛不調,不能濡養肌膚,臟腑失調而發病[13]。

面部皮疹暗紅、膚色潮紅伴有灼熱感、瘙癢劇烈,舌淡紅,苔薄白,脈弦滑等證候均為風毒侵襲頭面部,邪客于肌表,營衛不和,久積成毒,瘀阻血脈。查其舌脈辨證為血虛風燥證,治以疏風養血,清熱除濕,方選消風散加減。“治風先治血,血行風自滅”,消風散原方保留荊芥、防風、牛蒡子、苦參、生地黃、炙甘草,疏風除濕同時兼以清熱養血;改木通為黃芩、淡竹葉,減少木通毒副作用,黃芩入肺經、肺主皮毛,清肺熱以緩解面部皮損,淡竹葉入心經,以清心除煩;楊教授靈活應用中醫“取類比象”原理,運用“以皮治皮”理論,在方中加入大量皮類藥物,來治療多種皮膚類疾病[14]。在此基礎上,楊志波教授結合患者自身病因病機、藥物本身功效辨證施治。在方中加入冬瓜皮、茯苓皮利水消腫以消除皮損部位腫脹感;白鮮皮清熱燥濕解毒以緩解皮膚瘙癢;牡丹皮清熱涼血活血以緩解皮損灼熱感;陳皮治療皮損以暗紅毛囊性丘疹為主者的痤瘡[14]。連翹清熱解毒、散結、消腫;夏枯草清熱瀉火、散結消腫;金銀花清熱解毒;白花蛇舌草清熱利濕、解毒。此四藥合用解毒散結,消除皮損部炎癥反應,緩解皮損部粟粒樣膿皰,同時四味藥還具有消腫功效以緩解皮損部腫脹感。此外白花蛇舌草還可以提高機體免疫力。中醫認為“癢自風來,止癢必疏風”,而“治風先治血,血行風自滅”。治療各類風證的風藥中常配伍以涼血活血藥,從而加強風藥的祛風作用[15]。方中加入赤芍清熱涼血,與牡丹皮相須為用以增強清熱涼血功效,并能活血不留瘀;玄參解毒散結滋陰、山藥益氣健脾、黃芪益氣固表利水消腫,運用大量清熱解毒藥的同時不忘固護機體自身正氣,同時黃芪又具有托毒排膿的功效,可以加速丘疹上粟粒樣膿頭排膿外出。

復診時患者皮損情況好轉,丘疹腫脹感明顯,故原方加車前子15 g以清熱、利尿通淋,緩解皮損腫脹感和小便短赤癥狀;三診皮膚腫脹感好轉,小便短赤癥狀緩解,因長期使用大量清熱解毒藥物,患者出現大便稍溏現象,故三診原方加麩炒白術6 g補氣健脾以緩解大便溏稀現象;四診患者未見新發斑疹,粟粒樣膿頭基本全部消退,僅剩原有少量斑疹,大便溏稀癥狀改善,楊志波教授運用“以皮治皮”原理鞏固療效,原方改冬瓜皮20 g以治療剩余少量皮損。通過中藥內服的方法,患者面部皮損得以緩解,經治療2個月余,患者面部皮損明顯好轉。2022年2月電話隨訪患者,患者訴末次就診后新開15劑中藥,服至10劑后再無新發皮損,瘙癢癥狀全無,原有色素沉著顏色變暗,后將剩余5劑服盡鞏固療效。患者目前情況良好。

3 結語

本文報道的病例為女性,病程較長,雙側面頰部與下頜部對稱性分布暗紅斑,上覆較多毛囊性丘疹,并伴有少量粟粒狀膿皰,額頭均有散在發生。通過臨床表現并結合實驗室檢查及組織病理學特點,此病例為經典型嗜酸性膿胞性毛囊炎。目前嗜酸性膿胞性毛囊炎治療以外用糖皮質激素為首選,近些年來有報道稱,早期外用他克莫司軟膏也可取得較好的效果[16]。嚴重病例可口服潑尼松,其他有效治療包括:氨苯砜、雷公藤多苷、吲哚美辛、異維A酸等[17]。該病例以風邪襲表為主要誘因,風邪結于面部,阻礙面部氣血運行,邪氣蘊結肌膚,發而為腫。治療采用中醫藥療法,在對該病人治療的過程中,楊教授時常強調密切觀察患者病情變化,并要求患者與醫生相互配合,養成良好的飲食、生活習慣,做到忌食辛辣、油膩、發物和甜食,早睡早起、心情舒暢。根據患者的具體情況,結合自身多年臨床經驗,三因制宜,以法統方,隨時調整用藥,制定治法,穩中求進,方能取得良好效果。