圓潤遒勁 果斷暢達

——祁小春的篆書藝術

□劉 恒

祁小春是著名的書法史論學者,他多年來堅持不懈地對“二王”以及魏晉書法史進行深入細致的梳理研究,發表的一系列成果深受書法界好評。祁小春從小喜愛書法篆刻,二十多年前在北京就曾得到著名書法篆刻家康殷先生的指導,還在中國美術館舉辦過個人書法展。后來出國留學、教書,對國內書法活動參與很少,但他一直沒有放棄對書法篆刻的臨習,這從其作品熟練程度上可以感知。

祁小春在書法實踐上主攻篆書,兼及篆刻。他的篆書以小篆為基礎,由此上溯石鼓文和金文。多種字體的研習涉獵,使他在臨池創作之際能夠融匯互用,作品面目生動而不單調。然而不論書寫哪種字體,他都能通過把握熟練、發揮穩定的運筆和結字能力,表達出自己對篆書的理解與追求。

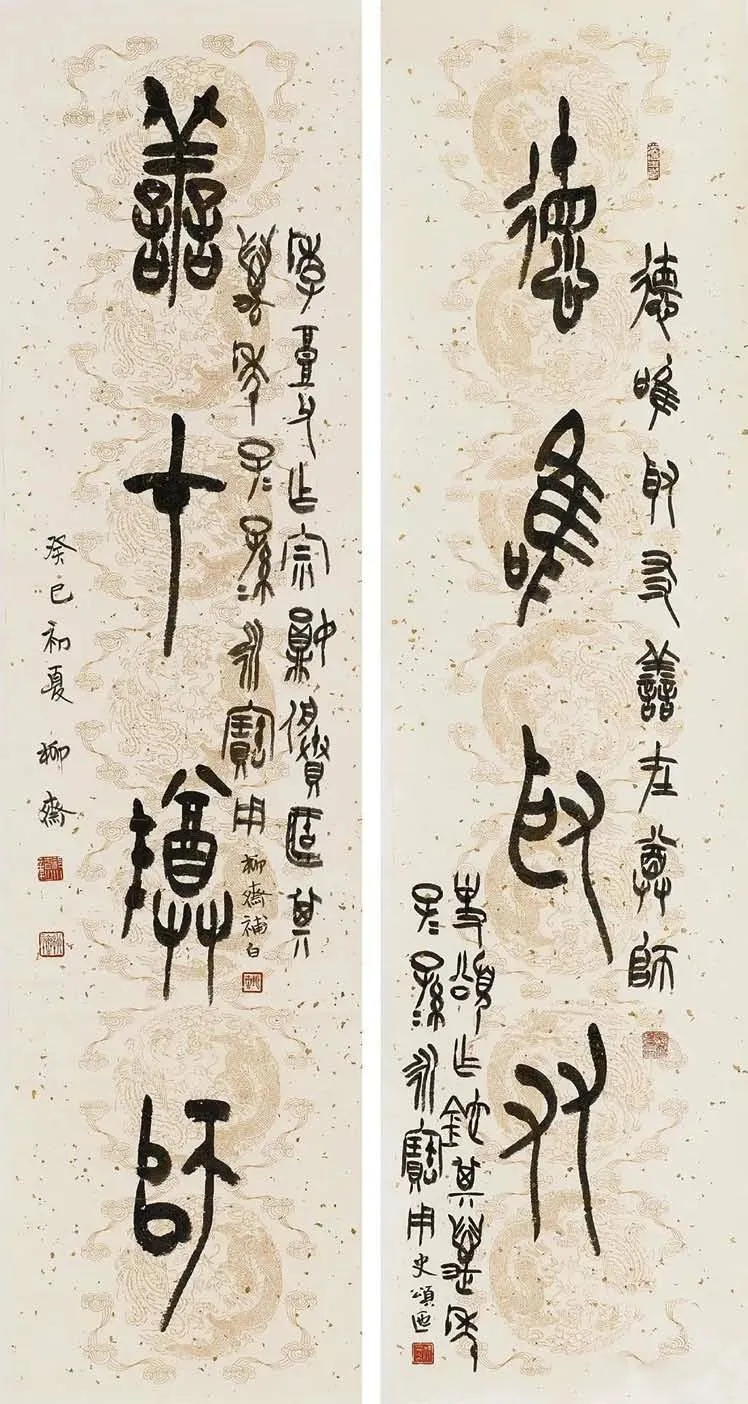

《德唯取友 善在尊師》祁小春

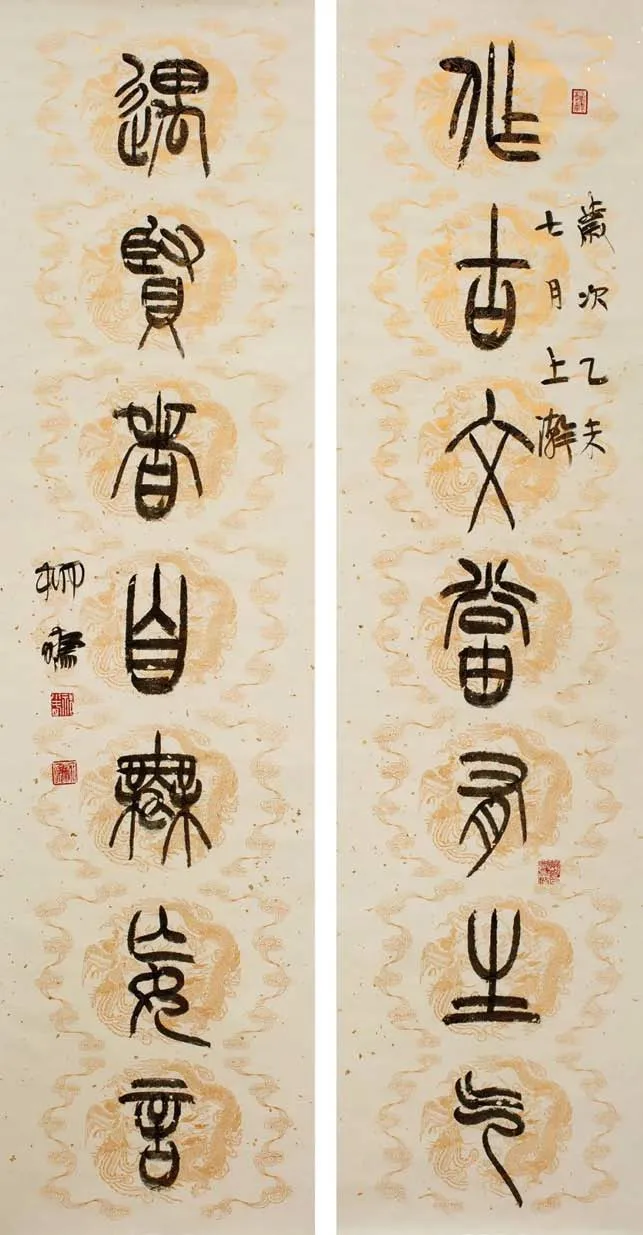

《紅雨隨心翻作浪 青山著意化為橋》祁小春

《作古文當有生氣 遇賢者自無妄言》祁小春

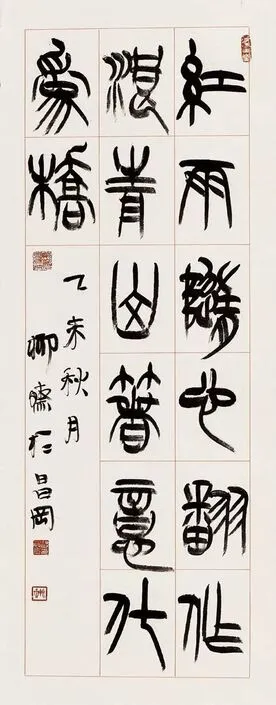

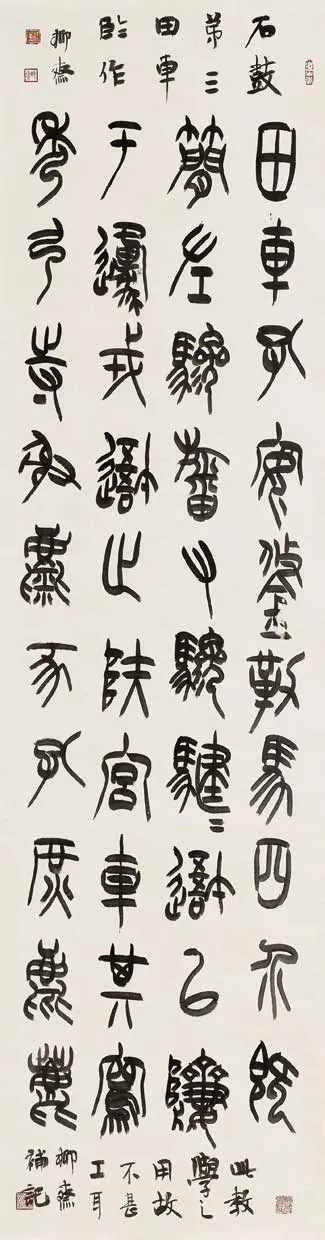

《臨石鼓文》祁小春

首先在用筆上,祁小春喜歡以穩健為形,以舒展取勢。孫過庭在《書譜》中提出“篆尚婉而通”,而祁小春寫篆書似乎并不刻意于婉轉盤繞,更多的是追求平實通暢之致。其點畫逆入平出,圓潤遒勁,起止處略用提按,轉折處或斷或連,于展縱流走中蘊涵著輕重、疾徐的節奏變化。可以看出,他的用筆主要取法清人小篆,強調書寫的果斷暢達,即使是用石鼓文或金文字形,也不刻意去模仿石刻或青銅器的斑駁效果,因而自有一種自然清健的意趣。

在結字上,其作品有幾種不同的面貌:既有小篆,也有石鼓文和金文。對于不同的字體,他在字形體勢上皆采取不同的處理手法。如寫小篆取豎長之形,且利用垂筆的擺動增加飄揚之勢;寫石鼓文、金文則以方正為主,取其整飭而又時時可見疏密參差的變化,體現出他對各種古文字素材風格特點的認識和把握。

祁小春的職業是教書和研究,秉性嚴謹細致,從其書法作品中也可以感受到。他專攻篆書的選擇固然與其早年受康殷先生的指導有關,不過他在實踐中所顯示出來的認真、講法度的特點,以及平和、蘊藉的審美趣味,不能不使人聯想到長期學術訓練和研究工作對他性情、習慣的熏陶。這使他的書法具有一種典正、樸實的書卷氣息,尤其是他對書寫性與古文字體勢的理解和把握,更使其作品透過筆墨形式散發出濃郁的學人本色。