培智學校學業成就測評調整的原則、策略和流程

葛玉飛

【摘 要】 面對培智學校部分學生無法順利參與學業成就測評或在測評中無法展現自身真實學業水平這一問題,培智學校教師應在全面分析學生能力和需求的基礎上,科學預估學生在學業成就測評中可能遭遇的阻礙,合理計劃并采取適切的測評調整策略,有效提升學生在學業成就測評中的參與度,使每個學生在測評中展現自身真實的學業水平。

【關鍵詞】 培智學校;學業成就測評;特殊需求;測評調整

【中圖分類號】 G764

學業成就測評是與教學活動同等重要的過程。科學的學業成就測評能幫助教師了解學生學習的真實情況,明確教學中可能存在的問題,以便在之后的教學中不斷改進,提高教學成效。一般的學業成就測評會預設學生具有專注力、記憶力,題目與符號圖形的閱讀和理解能力,基本的作答能力、自我監控能力等[1]。培智學校學生存在智力障礙,以及具有群體多樣性和個體差異性,這就需要學校針對學生個體的實際能力和需求實施測評調整,以實現學業成就測評應有的價值。

一、測評調整的原則

(一)能力為本原則

學業成就測評調整旨在測評學生的能力(能做什么),而非障礙(不能做什么)。有研究者認為,測評調整是要撤除學生因障礙造成其參與學習和測評的阻力,但不改變學業成就測評的必要目的[2]。那么,應依據學生的障礙類別和程度,撤除測評所需先備條件中與學生自身條件之間存在的阻礙,著眼于學生的能力,促使學生在接受測評時能夠充分發揮自身能力水平,展現真實的學業成就。另外,即便是身心障礙兒童,也會在某一個或一些智能領域具有一定的優勢,在調整學業成就測評時,教師要善于運用其智能優勢規避其弱勢,以利于學生無障礙地參與測評。

(二)個別化原則

培智學校學生的個體差異較大,不是每個學生都需要測評調整,也不是所有學生所需要的調整項目和程度都一樣。在培智學校學業成就測評中,障礙類別單一且障礙程度較輕的學生基本無需調整即可順利參與測評,而那些身具多重障礙且障礙程度較重的學生則大都需要一種或多種調整才能參與測評。因此,教師在決定是否進行測評調整及實施何種調整策略時,首先必須以實證資料為依據,深入了解分析每個學生的實際狀況和需求。

(三)合理適度原則

所謂“合理”,即于學生需求之處進行測評調整;所謂“適度”,即調整后的測評項目處于學生的“最近發展區”。這一原則是為了避免出現調整不足或過多而提出的。有研究者提出不合理的測評調整包括:未能撤除學生因障礙造成接受測評的阻力,以及為其提供過多不必要的調整[3]。前者會削弱調整措施應有的效能,導致有需要的學生在已調整的學業成就測評中依然無法順利參與并展現真實水平,甚至會因調整措施的低效而讓教育者懷疑測評調整的意義和效用;后者則會導致學生過分依賴測評調整,使學生能力發展受阻,甚至會改變學業成就測評的基本目的,降低測評信度和效度。

(四)發展性原則

隨著教育、康復等干預手段的持續影響,培智學校學生的功能障礙會得到一定程度的改善,各方面能力也會得到發展,他們對學業成就測評調整的需求也會隨之發生變化。沒有哪個學生會一直需要某種調整,也沒有哪一種調整會一直適用于某個學生。因此,教師應以發展的眼光看待每個學生,不斷對學生個體開展能力評估,并針對學生的當前狀況來確定實施何種測評調整措施。比如,認知水平較低的學生在知識量有了一定的積累后,原有的語音呈現試題的調整措施可能不再需要了;精細動作能力較弱的學生在接受康復訓練能力得以提高后,原有的以口頭方式應答的調整措施也會逐漸減少甚至取消。

(五)與教學同步原則

這一原則首先是基于測評與教學之間的關系而提出的。學業成就測評的主要功能是提高學生的學習效果,那么,它就必然是教學活動的一個重要組成部分。基于此,教師從教學設計之初就應該開始設計高質量的測評(包括測評調整措施)。其次,學生不應該在接受測評時才首次接觸到調整措施,他們應該事先就已經熟悉并適應將要面對的調整。這就要求教師在日常教學中引導學生了解測評調整措施,熟練掌握相關技能。比如有閱讀障礙的學生要熟知并習慣于以語音呈現試題的方式;有視覺障礙的學生要學會熟練使用放大設備閱讀試題。這一點對于認知能力相對較弱的培智學校學生來說尤為重要,因為他們對新事物的認知以及對新技能的掌握較為緩慢,需要長時間不斷強化。

二、測評調整的策略

學生參與學業成就測評主要受到內部因素(如學生情緒、態度和行為)和外部因素(如測評情境、內容和呈現方式)影響,因此,培智學校學業成就測評調整的路徑也就包括內在調整和外在調整。

內在調整主要在于調整學生的行為,指導學生“如何接受測評”,包括指導學生熟悉測評方式和考試題型、了解測評注意事項(如做好測前準備、檢查試卷清晰度)、合理使用應試策略等,這些調整一般是在測評前進行。外在調整是針對測評項目本身進行調整的,包括測評時間和情境、測評形式和內容、測評計分標準和測評結果的呈現方式等。這些調整有的在測評中實施,如調整測評時間、情境和形式;有的在測評后實施,如調整測評結果呈現方式。

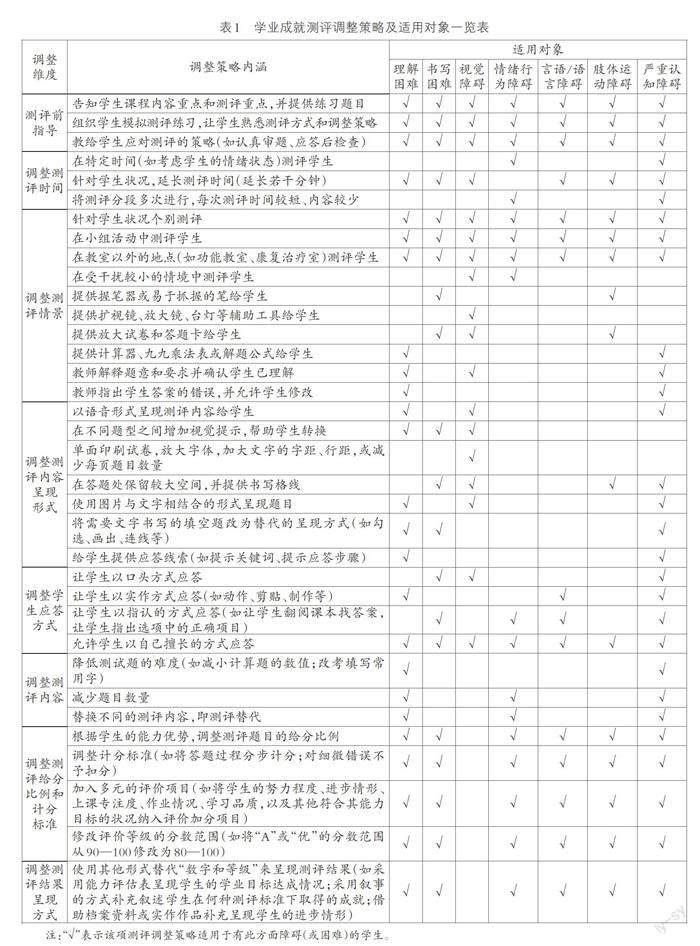

根據培智學校學業成就測評可能需要的先備條件和學生群體中存在的困難或障礙,筆者列舉出若干調整策略及適用對象(見表1)。調整適用對象是那些在培智學校學業成就測評中有參與阻力而產生調整需求的學生,并非針對某一類身心障礙學生。

三、測評調整流程

學業成就測評是為提高教學質量服務的,而有效的學業成就測評必須以清晰的教學目標為導向,測評設計要符合學生的個性特點。對培智學校學生實施學業成就測評調整,并不是在將要測評時才開始,而是從教學活動之初就已經開始了。學業成就測評的實施流程一般分為計劃、實施和評鑒三個階段,包括以下七個步驟:

(一)了解測評的基本特征以及所需能力和條件

不同的學業測評具有不同的特征,所需的能力和條件也會有差異。因此,教師首先要了解測評的基本特征,包括:學科(領域),測評的目的、形式、呈現方式、實施時間和地點,學生的應測方式。例如,以檢查學生詞匯積累為目的的生活語文學業成就測評,需要學生具備注意力、理解能力、書寫能力或口頭表達能力,以及與測評內容相關的知識量;唱游與律動學業成就測評需要學生具備注意力以及粗大動作、精細動作、身體協調等方面的能力。

(二)評估學生在測評所需能力和條件上的現狀

學業成就測評需要學生具備信息輸入能力(如感知覺能力、閱讀能力、注意力)、信息處理能力(如理解能力、記憶力,與測評相關的知識和技能)、信息輸出能力(如書寫能力、口頭表達能力,以及粗大動作、精細動作表現能力)。同時,教師要全面分析學生接受測評的內在條件,主要包括學生參與測評的態度(如是否了解測評的意義、參與測評的意愿)、學生的情緒行為狀態(如遵從教師指令、安靜參與測評),以及學生的生理狀況(如紙筆測驗需要學生持續較長時間安坐,體藝課程測評需要學生站、跳、跑)。

(三)根據實際決定學生是否需要測評調整及需要何種測評調整

教師要了解學生在哪些方面可能存在參與困難,為決定是否需要調整和需要何種調整提供依據。學生所欠缺的就是其所需求的,也就是需要實施測評調整的。學生欠缺的越多,則調整需要就越多;學生欠缺的程度越重,則調整的程度就越重。

在決定為有需求的學生提供調整時,不但要考慮前文中提出的一些原則,還要明確描述出具體調整策略。例如,“在不同題型之間加入視覺提示”這樣的描述就不夠明確,而應根據學生個體的狀況和需求,具體描述加入什么樣的視覺提示,如“在題型轉換時使用黑體加粗字體”或“在不同題型之間加入彩色分割線”。

(四)制訂測評調整策略的實施計劃

培智學校學業成就測評調整的涉及面較廣,一般涵蓋測評準備和注意事項、測評地點的選擇與布置、施測人員的培訓,以及學生對調整策略的學習。例如,測評材料(調整的試卷、所需輔具)的準備;測評地點要適于學生參與且不干擾他人;施測人員要熟悉調整后的測評方式方法和注意事項(如讀題目時發音清晰、音量和語速適中、注意觀察學生反應以便于決定是否需要重復);在平時教學和形成性測評中即采用測評調整策略,讓學生熟悉和適應調整措施(如讓學生理解并掌握以實作方式應答的規則和技巧)。這些工作都要根據不同學生的需求將決定采用的調整策略和實施計劃列入個別化教育計劃中,并逐項落實。

(五)實施測評調整策略并持續監控和記錄

采用選定的測評調整策略對學生實施學業成就測評,并持續觀察和記錄。主要觀察和記錄施測人員對調整策略的掌控度、學生在測評中的表現(如測評參與度、對調整策略的熟悉度),以及未預料到的情況。

(六)評鑒測評調整策略的實施過程與結果

根據上一步所搜集到的資料,對測評調整策略的實施過程與結果開展評鑒。對過程的評鑒主要是為了檢查調整策略的實施是否順利,有沒有遇到困難或問題;對結果的評鑒主要是檢查調整策略是否撤除了那些與學業成就測評目的無關的阻力因素、學生能否順利參與測評并展現出其真實水平,以及測評結果是否具有較高的信度和效度。

(七)決定測評調整策略的后續實施方向

依據評鑒資料,核檢所采用的測評調整策略是否有效。若否,則不再采用此策略;若是,則進一步考慮是否需要對這些策略進行修訂(若否,則繼續實施相同的調整策略;若是,則根據需要回到前面的步驟,尋找實施路徑)。例如,若對學生的測評所需能力和條件現狀評估有誤,則回到第二步;若因實施測評調整策略的計劃不周而導致測評受阻,則回到第四步。

四、反思與討論

學業成就測評調整策略的實施能夠有效提高培智學校學生在學業成就測評中的參與度,而不同調整策略在學業成就測評中的使用及其成效卻有較大差異。語音讀題、測評替代和延長測評時間在培智學校學業成就測評中被老師們經常使用,其中語音讀題多在低年級且以團體形式使用,因為低年級學生閱讀理解能力尚處于較低水平;測評替代多在中高年級針對部分學生使用,因為隨著教學內容的增多,部分嚴重認知障礙學生的學業水平與本年級學業測評標準之間的差距逐漸加大,致使其無法應對本年級標準的學業測評內容,只能選用低于年級標準的測評內容;而延長測評時間在各個年級段都有不同程度的使用。

測評調整策略在培智學校學業成就測評中的使用成效差異與學生的身心障礙類型和程度相關。比如,對于理解困難的學生,即使采用語音讀題策略,亦無法為其清除測評阻力因素,也就不能取得測試調整應有的效果;而對于那些有視覺障礙(低視)但認知能力較好的學生,語音讀題就明顯有助于他們參與測評并取得有效的成績。再如,對于那些具有嚴重認知障礙或多重障礙的學生,需要視其因障礙造成的測評阻力,同時采用測評替代、圖文結合、口頭應答等多種調整策略,才能取得一定的成效。

測評調整策略在培智學校學業成就測評中的使用成效差異還與教師的專業素養有關。測評調整策略的選取和決策,需要分析了解學生的能力現狀、參與學業成就測評所需能力和條件,以及兩者之間的差異,同時還需明確知道并熟練掌握測評調整策略的內涵與實施技能。這就要求培智學校教師必須對課程標準、教材教法有深刻理解和把握,并須具備較高的專業素養,如身心障礙學生評估能力、測評設計與調整能力、測評調整策略的選取與決策能力、多元評價方式的理解與掌控能力。

目前,培智學校學業成就測評調整的專項研究較少,且缺乏相關的實證研究成果。此項研究需要相關機構(如培智學校、教科研單位、特殊教育高等院校)、教科研人員(包括特殊教育專家、培智教育教師,以及其他相關人員)的共同支持、參與和協作,通過全方位搜集數據,獲取具有足夠支撐力的實證研究資料,構建培智學校學業成就測評調整操作體系,推動培智學校學業成就測評更趨科學、合理,最終促使培智學校的每個學生都能獲得最佳發展。

參考文獻:

[1]謝昕潔.臺中中學實施學習障礙學生評量調整之研究[D].彰化:彰化師范大學,2009.

[2][3]Byrnes M.Taking Sides:Clashing Views on Controversial Issues in Special Education[M]. 2nd ed. Chicago:Irwin Press,2005.

本文為湖北省荊門市2022年教育規劃小課題“智障學生學業成就評價調整的實踐研究”(編號:xkt2022109)階段性研究成果。

(作者單位:湖北省鐘祥市特殊教育學校,431900)