混齡環境下孤獨癥幼兒個別化教育的實踐探索

張麗霞 曹恩源

【摘 要】 混齡環境中所具有的差異讓身處其中的每個人都習慣于認可差異、接受差異,能為孤獨癥幼兒發展提供支持性氛圍。以孤獨癥幼兒小T為例,在混齡環境中實施孤獨癥幼兒個別化教育可從如下方面著手:開展教育評估,確定幼兒發展目標;依托混齡環境,制訂個別化課程計劃;結合幼兒優劣智能,有效開展多元活動;注重同伴互動,提升幼兒社交能力。

【關鍵詞】 混齡環境;孤獨癥;個別化教育

【中圖分類號】 G760

混,即混合,存在差異性。因此,混齡與同齡相對應,指將不同年齡段的個體編在一起,在同一個環境共同生活、學習、游戲等。相關研究及實踐表明,與同齡編班群體相比較,混齡群體對孤獨癥幼兒更加友好,更能促進其多元融入與優勢發展。在混齡群體中,打破了以年齡為界限的班級組織形式,創造了一個接近于社會真實樣態的朋伴環境。混齡幼兒之間能力、情感、經驗等豐富的差異資源,讓不同年齡、不同發展水平的幼兒在彼此的合作、交往、分享、互動中獲得了更多的學習體驗機會,使孤獨癥幼兒能更好地融入班級群體。本文將以孤獨癥幼兒小T為例,論述混齡環境下個別化教育策略。

一、開展教育評估,確定幼兒發展目標

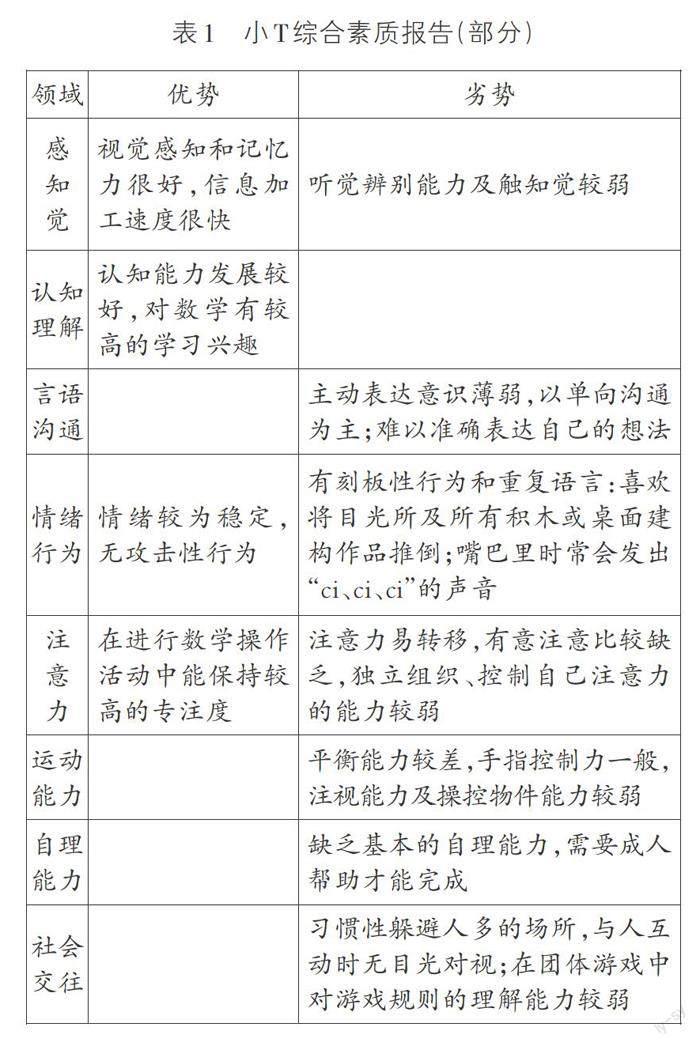

小T,男孩,2歲半被鑒定為發育遲緩,3歲時被診斷為中度孤獨癥。3歲起每天在母親陪同下到康復中心進行ABA行為矯正治療,4周歲入園。入園后班級教師通過功能評定工具,結合日常觀察、家長訪談等對小T進行教育評估,了解小T真實的發展水平,形成綜合素質報告(見表1)。

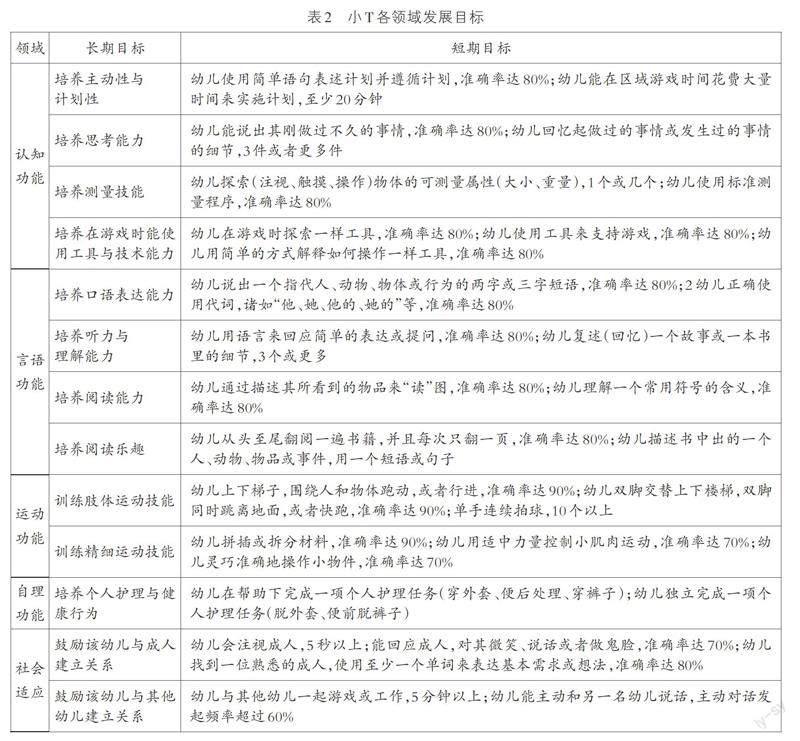

根據小T發展的優劣勢,依托《幼兒關鍵發展指標(KDI)》和《兒童觀察評估體系(COR)》等常模,教師分領域制訂了小T未來一階段發展的長短期目標(見表2)。

二、依托混齡環境,制訂個別化課程計劃

混齡班級的課程具有包容性和層次性,能為不同年齡階段的幼兒提供學習與發展支持。我們依托混齡環境的優勢,采用“生活環節融合+學習活動游戲化”的方式為小T設置課程計劃,將其發展目標有機地融入一日活動的各個環節,包括晨間混齡簽到、自主進餐、戶外混齡運動、區域自主游戲、大組活動、小組活動等。在環節設置和組織形式上更為自由,能給予小T更多實踐和選擇的機會,有利于激發其學習興趣,促進其主動學習。

同時,教師采用“集體活動+個別化互動”的方式,在集體活動中對小T進行常態化的行為觀察,及時了解其特殊需要,給予個別化的交流和指導。班級教師在資源教師的指導下,結合小T的身心特點和現階段喜好,從難度和廣度兩個方面對課程內容進行調整,通過策略支持和引領,提高其活動參與度。

根據每月的課程計劃(見表3),班級教師進一步制訂每周課程安排表(見表4),將個別化教育滲透到一日環節中的生活、游戲、學習、運動四大板塊,并根據特需幼兒身心特點和學習需要靈活選擇集體活動、小組活動和抽離活動等方式,形成小T專屬的一日混齡融合活動矩陣。

三、結合幼兒優劣智能,有效開展多元活動

混齡班級中模糊了各年齡段發展的目標界限,并非按照“年齡”來確定活動的難易程度,更趨向于按照“實際發展水平”來區分活動的層次。因此,教師根據低結構和分層兩個要求來準備混齡環境下的活動材料,從而給予包括小T在內的所有幼兒更多選擇的可能。教師還在班級創設娃娃家、探索區、藝術區、積木區、語言區、生活區等,將各領域的發展目標隱含其中,從而更有效地結合幼兒優劣勢智能,開展多元活動。

其一,針對劣勢智能,開展缺陷補償。孤獨癥幼兒語言能力發展緩慢,與人溝通的意愿不強,溝通能力薄弱,小T也是如此。為了更好地幫助他開口發音,教師會在日常活動中有意識地觀察他感興趣的事物,抓住一切教育契機,尋找指導的突破口,引導他發音、說話。例如,在計劃和回顧時間,小T從娃娃家拿出喜歡吃的番茄。老師發現后,及時與他進行互動,眼睛注視著他,并指著他手上,說“番茄、番茄、番茄”,每次發音三遍,引導他發出“Qie”的聲音。老師還會帶著他去與其他同伴互動,問“你們喜歡吃番茄嗎?我最愛吃番茄……”,在語言交流中不斷引導小T進行發音練習。

其二,發現優勢智能,注重幼兒潛能開發。根據加德納的多元智能理論,人的智力領域是多方面的,每一個人的智力都各具特點并有自己獨特的表現形式。孤獨癥幼兒也同樣如此,小T數學思維的發展就優于同齡普通幼兒,上幼兒園小班時便能從1數到100。而且,他平時經常選擇到數學游戲區去活動,并能順利完成很多普通同齡幼兒都無法完成的數學操作。教師針對他的數學優勢,為其設計個別化數學游戲方案,在日常活動中注重對其數學領域的指導。在班級的游戲交流分享環節,教師經常邀請小T分享自己的數學操作經驗,在幫助小T凸顯自身優勢的過程中,使小T不僅獲得了成就感與認同感,也逐步增強了自我效能感。

四、注重同伴互動,提升幼兒社交能力

社會交往障礙是孤獨癥幼兒的典型問題之一。在前期的評估中,教師發現小T總是習慣性地躲避集體活動,無法用流暢的語言來回應別人或是表達自己的想法,與成人或同伴交流互動行為幾乎為零。大量研究表明,同伴介入法是孤獨癥幼兒社交干預的重要方法。混齡環境的融洽氛圍為孤獨癥幼兒的社交行為萌發提供了良好土壤。

其一,混齡結對,增強同伴接納。接納他人是人際交往的重要前提,也通常是孤獨癥幼兒所缺乏的。小T剛入園時非常害怕人多的場所,與人互動時,眼神躲閃。通過入園后一個階段的觀察,班級教師發現小T對于主動向他示好、并主動為他提供幫助的哥哥姐姐表現出了友好且喜歡的態度。因此,教師利用混齡編班的獨特優勢,安排了一個能力較強的大班哥哥和一個耐心細心的中班姐姐與他結成家庭小組,帶領他參與各項游戲與活動,同時也在生活細節上給予照顧。一段時間后,小T有了明顯的進步:晨間入園環節,他從一開始眼神躲閃、不能完整地說出“老師”兩個字,到現在能夠放松情緒,主動問好;活動時能主動參與到游戲中,甚至還能在小班弟弟妹妹面前一展身手。升入中班后,小T有了自己的結對弟弟,每天早上小T都會主動站在學校門口,等待弟弟的入園。混齡結對為孤獨癥幼兒搭建了同伴間交往的有效支架,讓幼兒間產生良好的情感聯結,也讓孤獨癥幼兒在感受同伴關心的過程中逐步產生同伴接納,為良好的同伴互動奠定了基礎。

其二,合作學習,增進互動交流。在混齡班級中,同伴間發展存在較大的差異,這些差異是較好的教育資源,可以促進同伴相互啟發、相互學習。尤其是在小組學習、項目活動的過程中,具有不同探究能力的幼兒能夠優勢互補,揚長避短。他們有的擅長規劃、有的擅長動手操作、有的擅長記錄,大家在項目活動中分工合作,共同完成任務。小T平時與同伴間的溝通較少,但在項目活動中卻得到更多的機會與同伴進行溝通。比如,在制訂計劃時,小組成員會主動詢問小T的建議,盡管很多時候小T并沒有太多的想法,但在同意他人的建議時,他也會點點頭表示贊同。

在混齡環境中實施孤獨癥幼兒個別化教育要做到從教育評估著手確定幼兒發展目標、依托混齡環境制訂個別化課程計劃、結合幼兒優劣智能有效開展多元活動以及注重同伴互動等,從而更好地促進孤獨癥兒童發展。

本文為江蘇省“十三五”規劃重點資助課題“融合教育背景下特殊兒童教育支持的實踐研究”(編號:B-a/2020/02/01)階段性研究成果。

(作者單位:張麗霞,江蘇省常州市教育科學研究院,213000;曹恩源,江蘇省常州市鐘樓區寶龍幼兒園,213000)