被炸毀的卡霍夫卡水電站,究竟有多重要

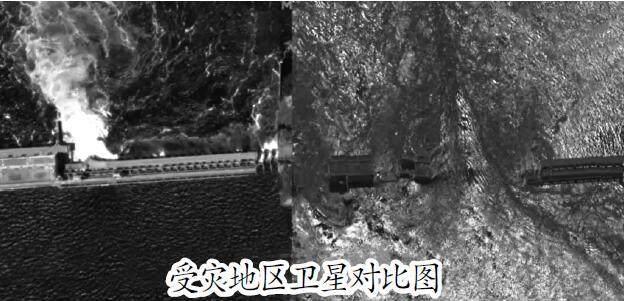

據俄羅斯塔斯社報道,位于赫爾松的卡霍夫卡水電站大壩當地時間6月6日發生爆炸并出現坍塌,部分地區正在遭受水災。這一建于1956年的水電站不僅用于調節第聶伯河水流量,保障赫爾松州供電、克里米亞北部以及烏南部的用水,還向扎波羅熱核電站供水,被認為具有重要戰略意義。

約1200個西湖“傾瀉而下”

建在第聶伯河上的卡霍夫卡水電站大壩高約30米,長約3.2公里,位于新卡霍夫卡市以東5公里。遭到攻擊時,卡霍夫卡大壩庫容接近其極值180億立方米。如果用西湖進行對比,卡霍夫卡大壩的庫容量約相當于1200個西湖。

塔斯社援引新卡霍夫卡市占領當局官員的信息稱,大壩決堤后,附近約300戶居民已被疏散。當局負責人列昂季耶夫還表示,出于安全考慮,該地部分街區已斷電。俄占赫爾松當局官員透露,控制區內80個定居點、約2.2萬人可能受災。在第聶伯河右岸,烏克蘭內政部顧問格拉申科表示,約1.6萬赫爾松居民或受到洪水的直接影響。

卡霍夫卡水電站遭到破壞一度引發外界對扎波羅熱核電站的安全擔憂。國際原子能機構總干事格羅西6日表示,卡霍夫卡水電站大壩受到嚴重破壞,導致用于冷卻扎波羅熱核電站的水庫水位大幅下降。如果核電站長期缺乏冷卻水,可能導致應急柴油發電機出現故障,但根據目前的評估,核電站的安全沒有面臨直接風險。聲明稱,扎波羅熱核電站有替代水源,水量足以提供幾個月冷卻用水。

除核電站外,卡霍夫卡水電站還關系到上下游的生態環境以及周邊地區的民生。烏總統辦公室主任葉爾馬克6日在社交媒體上說,卡霍夫卡水電站的破壞是近幾十年來世界上最大的人為災難,嚴重破壞環境并將在未來對數十萬人的生活產生負面影響。他還稱,俄羅斯對水電站的破壞是對全球糧食安全的打擊,這將影響烏南部的灌溉系統。

此外,烏克蘭方說,已有150噸機油泄露進入第聶伯河。

如何避免下一個卡霍夫卡

卡霍夫卡大壩因何決口?俄烏雙方各執一詞。塔斯社援引俄方消息稱,大壩在烏軍炮擊中被毀,烏軍使用的可能是美制多管火箭炮。俄羅斯方面還表示,基輔炸掉卡霍夫水電站是蓄意破壞。另一邊,烏克蘭軍方稱,大壩和水電站系由俄羅斯占領當局從內部炸毀,烏總統澤連斯基稱這是“俄羅斯恐怖分子”的錯,他們“必須被驅逐出烏克蘭的每一個角落”。

2022年2月俄軍“特別軍事行動”開始后數日內,新卡霍夫卡市、卡霍夫卡水電站及大壩都被俄軍控制。同年7月,烏軍開始策劃南線大反攻,多次組織進攻試圖奪回大壩及新卡霍夫卡市。自此開始,俄烏雙方不斷指責對方意圖破壞大壩。去年11月,俄軍從赫爾松州第聶伯河右岸撤軍。當時,俄方將撤軍歸因于烏克蘭軍隊可能攻擊大壩,從而造成洪水泛濫和平民死傷,并威脅兩岸俄軍安全。在此之前,俄占赫爾松當局已經以大壩可能遭到攻擊為由,于10月開始撤離第聶伯河右岸居民超過11萬人。與此同時,烏方指責俄方已經在大壩內放置了炸藥,隨時準備破壞。俄羅斯、烏克蘭都是《日內瓦四公約》的締約國,都應在武裝沖突中遵守不將新卡霍夫卡大壩這樣的民用設施作為軍事目標的“區分原則”,遵守攻擊不應造成過分平民及民用設施損害的“比例原則”。

如今,國際社會更擔心的是,哪里會成為下一個卡霍夫卡大壩?如果扎波羅熱核電站成為“不對稱攻擊”的下一個目標,其造成的自然環境災難將是更長期且不可逆的。今年3月底,在國際原子能機構和國際社會的反復努力下,俄烏終于在扎波羅熱核電站安全問題談判上有所突破,即雙方先“達成一項基本原則”:在任何情況下都不能襲擊核電站,而且也不能從核電站區域對外發動襲擊。然而,隨著烏軍新一輪反攻周期到來,此類“邊打邊談”進程5月以來均陷入停滯。

當地時間6月6日,聯合國安理會就卡霍夫卡水電站大壩遭破壞舉行緊急會議,多國代表呼吁各方在軍事行動中必須保障民用設施的安全。中國常駐聯合國代表張軍在發言中表示,中方對卡霍夫卡水電站大壩被破壞表示嚴重關切,對由此造成的人道經濟和生態影響深感擔憂,中方將一如既往繼續站在和平一邊,同有關合作伙伴一道為推動勸和促談,實現烏克蘭危機政治解決做出不懈努力。(綜合《中國新聞周刊》《環球時報》、央視新聞)