在英語學習活動觀視域下培養學生感知能力策略

黃文娣

摘 要:《義務教育英語課程標準(2022年版)》指出開展活動是學生學習英語的基本形式。在英語學習活動觀視域下,筆者通過聯系生活實際、創設情境、巧用肢體為學生搭建活動之橋,學生在“玩”“演”“動”中通過運用語言的過程,培養學生直覺、迅速地領會語言、感悟語言的能力。

關鍵詞:英語學習活動觀;感知能力;教學活動

語言能力是英語學科的核心素養之一,在小學英語教學中應改變譯中文來感知語言的傳統方式,所以,筆者基于英語活動觀視域下,從開展各種教學活動出發,談談通過巧聯生活實際、巧創情境、巧用肢體、為學生搭建多種活動之橋,讓他們在體驗中、實踐中、活動中感知語言能力的策略。

一、巧聯生活實際,在“玩”中感知語言

《義務教育英語課程標準(2022年版)》倡導活動圍繞真實情境才能增強對英語的理解。由于學生不是生活在英語的語言環境之中,所以在課堂教學中我們必須注重把教學內容與學生的實際生活緊密聯系起來,讓學生時時感受到語言就在自己身邊,生活中充滿了可以用英語表達與交流的內容。在學習學習用品pencil,pencil-box,pencil sharpener,ruler,book,eraser時,筆者讓學生在自己的書包里找出自己相應的學習用品。學生在找、說、玩中,對所學的語言從潛意識上升到意識層面,促進語言感知能力的提升。在學習有關顏色單詞時,筆者讓學生在教室里、書包中找一找相應顏色的物品,如“a red pencil / a pink square ...”用手指指出來并用英語表達出來。在故事學習What a lovely deer時,讓學生找出班里同學,說:“What a lovely girl / boy.”學生在有經驗色彩的“玩”中反復地說和聽,在說和聽的過程中感受語音和語調,讓他們主動參與、自覺投入現實的語言情境里,才能真實感悟到語言的規律、意蘊和魅力。

二、巧創情境,在“演”中感知語言

教育學家陶行知說:“解放小孩的頭腦,使他們創造新的思想,解放小孩的手,使他們能干,解放小孩的眼睛,使他們能看事實,解放孩子的嘴,使他們能自由說話。”所以在課堂中我們要創設各種各樣的生活情境組織學生體驗、感知、實踐、參與和交流語言。學生從一開始的聽不懂到聽懂一些,從部分理解逐步過渡到全部理解,從而獲得感知、分析、理解語言的經驗。在學習開心英語版五年級上冊Unit 6 Shopping for a School Party時,筆者在班里創設了購物的情景,先組織學生從家里帶回一些東西,小組內成員把帶回的東西分類好,標好價錢,學生興高采烈地運用所學的語言。

語言能力不是靠死記硬背獲得的,而是在表演中根據學生的語氣、語調、表情,再加上自己已有的生活經歷和現實的喜、怒、哀、樂去領會和理解感知語言。語言和語境兩者是密不可分的,所以我們要根據主題內容不斷地為學生創設情景,讓學生的語言感知能力得以有效培養。

三、巧用肢體,在“動”中感知語言

著名的瑞士兒童心理學家皮亞杰認為“人的認識來源于動作,動作既是感知的源泉,又是思維的基礎”。所以在教學中為了讓學生更容易地感知語言,我們結合教學內容指導他們伸伸手、彎彎腰、拍拍、跳跳,讓他們在輕松愉快的氛圍中感知語言。

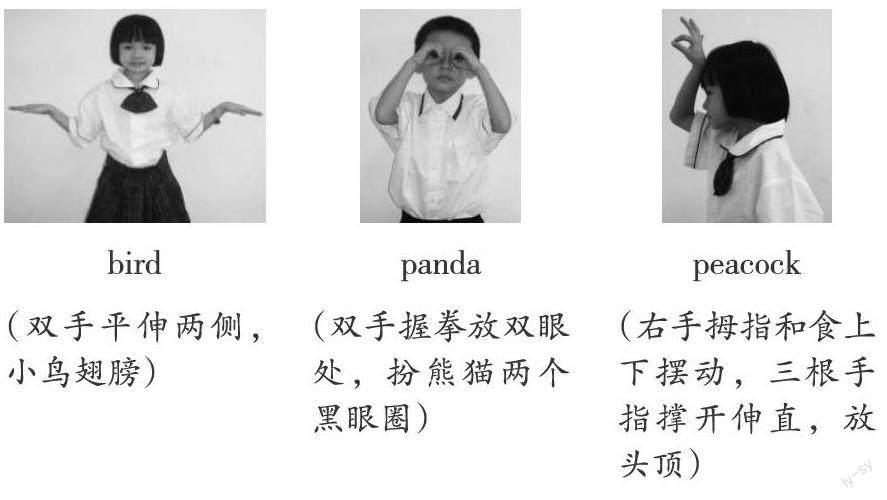

(一)用“形動”“習慣動”幫助感知單詞

在單詞教學中,用動作表達單詞的意思,學生會更容易感知單詞。單詞里有很多表示形象的名詞,如:

學生通過這個“看—聽—理解—反應—表達”的過程,學生省去了大腦中英漢或漢英的思維模式,可以直接用英語思維去思考。

(二)用“意動”幫助感知句子

在情景中鑲嵌句子讓學生去感知語言還不夠,筆者探索出用“意動”的方法感知句子,即根據句子的意思用相應的動作表達出來。在學習“No, I dont.”的時候,筆者指導學生做搖頭、擺手的小動作。在學習句子“I can walk / run / jump / dance / swim”,筆者允許學生站起來上課,讓他們邊說邊大方地做自己會做的動作:走、跑、跳、跳舞和游泳。通過肢體動作,學生在潛意識中將單詞、句子與語法有效結合,不但能幫助學生鞏固語言知識,還能體會語言的美感,更能有效地培養學生的語言感知能力。

(三)用“意動”“律動”幫助感知兒歌、詩歌

小學英語語言材料豐富多樣,其歌曲、詩歌節奏清新明快,朗朗上口,如果讓學生機械的唱、讀,不但不能集中注意力,還不能讓學生感知語言的美。所以,筆者結合歌曲、詩歌基本意思創作一系列動作,幫助學生感知其意思。如用“意動”即根據兒歌、詩歌的意思指導其動作;“律動”則根據兒歌、詩歌的旋律,做出相應的動作,讓學生仿如身臨其境地感知歌曲、詩歌。在學習PEP三年級下冊Unit 6 How many? Lets sing: One, two, three, four, five,筆者用了“意動”去指導學生感知、學習這首歌曲。

One, two, three, four, five.(豎起手指由1數到5)

Once I caught a fish alive.(左手扶右手,右手扔出魚竿)

Six, seven, eight, nine, ten.(豎起手指由6數到10)

Then I let it go again.(伸出右手放魚走模樣)

Why did you let it go?(右手食指放右腦轉圈)

Cause it bit my finger so.(左手摸著右食指)

Which finger did it bite?(伸出右手食指徒空點)

This little finger on the right.(伸出右手最后那只手指)

學生剛接觸時筆者先不強求學生能否理解每個句子和單詞,正如許多學生能背唐詩卻不懂其意一樣,讓學生首先在動作中體驗語音、語調的優美,語句的自然,詞與詞組合的規律,使之加深對語言的直覺思維、知覺判斷,這樣學生既易感知兒歌內容,又滿足他們好動的天性,學生在邊動邊唱的過程中加深領悟,提高語感能力。

“授人以魚不如授人以漁”。在英語課堂教學中我們從學生的學習認知規律出發,在英語學習活動觀視域下,開展各種各樣的活動,增強他們學習的激情和興趣,讓學生快樂地感知、體驗、實踐語言,在實踐活動中反復訓練培養語言的感知能力。

參考文獻:

[1]高洪德.英語學習活動觀的理念與實踐探討[J].中小學外語教學,2018(04).

[2]楊金鑫.論“培養語感”的理論基礎[J].教育探索,2002(04).

[3]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.