“雙減”背景下整本書閱讀作業設計優化策略

霍潁儀

摘 要:“雙減”政策倡導教師要設計“減量提質”的作業,整本書閱讀教學是語文教學必不可少的一個大單元教學,貫穿整個學期,并且整本書閱讀能更好地體現學生的綜合學習能力。文章主要以《昆蟲記》為例,闡述“優化作業設計的系統性,保持閱讀的整體性;優化作業設計的專題性,增強閱讀的探究性;優化作業設計的實踐性,發揮閱讀的主動性”的優化策略。為此,教師優化整本書閱讀作業設計能提高學生的閱讀興趣,促進學生的閱讀能力,增強學生的綜合素質。

關鍵詞:“雙減”政策;整本書閱讀;作業設計;優化策略

《廣州市教育局關于切實減輕義務教育階段學生作業負擔提高教學質量的通知》(下稱《通知》)明確指出“嚴控作業總量,提高作業設計質量”“加強基于課程標準的作業設計、基于學科核心素養和關鍵能力發展的作業設計”等方面的實踐探索,加強學期作業、單元作業的整體設計研究。強化實踐性作業,探索布置彈性作業和跨學科作業。廣州市在“雙減”背景下發布了此《通知》,對教師設計的作業有了更明確的要求。教師要落實《通知》的精神,就必須在提高課堂效率的前提下,設計高質量的作業。課后作業是課堂活動的延伸,應具有個性化與提高性與提升發展的作用,最終提高教學活動水平。

“整本書閱讀”概念的最初倡導者是葉圣陶先生,他在《論中學生國文課程標準的修訂》中明確提出:“初中的教材該分兩部分,高中的教材該分三部分;那些教材該是整本的書,或者把整本的書作主體。”《義務教育語文課程標準(2011年版)》提到學生應“具有獨立閱讀的能力,學會運用多種閱讀方法。有較為豐富的積累和良好的語感,注重情感體驗,發展感受和理解的能力。能閱讀日常的書報雜志,能初步鑒賞文學作品,豐富自己的精神世界。”由此可見,整本書應該是適合學生年齡特點、心理特征、閱讀能力,對學生成長和發展有重要影響作用的優秀文化作品。整本書閱讀是學生在經典文學作品中主動搜集、處理信息、建構意義的過程,目的是為了增長知識、發展思維、培養思想、獲得審美體驗、形成閱讀能力。

初中部編版教材中有必讀書目12部,推薦閱讀書目24部,閱讀量十分大;加之廣州市從2021年中考開始,卷面上名著閱讀的分值提升到8分之多,閱讀要求高。在此背景下,如果只是隨意布置作業,或者還是停留在流于形式的作業,不能取得更好的效果。綜合“雙減”背景下的整本書閱讀,優化作業設計尤其重要。“閱讀不只是浮光掠影地掃過一排排文字,比起興之所至的隨口閑聊,閱讀應當是一種更有生產力、更有價值的心智活動。”因此,整本書閱讀的作業設計,應以引導學生整體閱讀、深入閱讀思考,構建閱讀經驗,提升閱讀素養,培養心智成長為目標。

一、優化作業設計的系統性,保持閱讀的連貫性

整本書閱讀的“整”,不僅僅是讀完整的一本書。整本書閱讀是要在有計劃的閱讀過程中閱讀完整的一本書。為了讓學生能系統性地、連貫性地閱讀整本書,提高學生的閱讀能力及語文核心素養,在作業設計時對閱讀時間、閱讀進度、閱讀方法、閱讀實踐、閱讀收獲進行優化,讓學生更好地享受閱讀整本書的過程,能有效提升閱讀效果。

在教學部編版教材八年級上冊《昆蟲記》時,對整本書做出系統性的作業設計。作業分三個階段設計,分別是:第一階段閱讀前熱身作業,第二階段閱讀過程主題作業,第三階段閱讀總結展示作業。以第二階段為例,第二階段的閱讀過程主題作業,下分為整體感知階段和精讀探究階段。整體感知階段作業設計如下:

(一)作業目標

粗略瀏覽全書,了解法布爾主要介紹的昆蟲種類;引導學生初步閱讀感知主要內容,提升學生的閱讀歸納能力。

(二)作業內容

1. 制定可實施的閱讀計劃表,內容包括具體的閱讀時間、具體的章節、完成閱讀的時間,制定閱讀計劃后要按時閱讀。

2. 閱讀時利用圈點劃的方法,做好批注并按格式完成讀書筆記,每周寫一篇,筆記內容如下:

用一句話概括主要內容

找出10個好詞并賞析2個詞語

找出3個好句,從修辭手法、細節描寫等角度賞析

讀后感,作品里的情感哲思、細節內涵都可能讓你有所感動,請結合《昆蟲記》談談最讓你感動的地方。

3. 法布爾為我們揭開了一個又一個奧秘,請試著說出至少3個昆蟲的奧秘。

如:蟬從洞中出來,挖出的土都跑哪兒去了呢?原來蟬在向前挖掘時,用身體內的液體把泥土澆濕,使之成為糊狀,并立即用身子把糊狀泥壓貼在洞壁上,就做成了出地洞的暢通無阻的通道。(《蟬出地洞》)

(三)設計意圖

設計第一個作業,是讓學生有節奏、有計劃地進行閱讀。部分學生的閱讀習慣不好,閱讀興趣不濃,而且《昆蟲記》是初中接觸的第一部科普作品,要讓學生按時按質順利閱讀完整本作品,就需要制定可實行的閱讀計劃。閱讀計劃包括具體的閱讀時間、具體的章節、完成的時間。這個作業是“雙減”政策背景下,更好地進行個性化教學的體現,每個學生的閱讀情況不同,所以可以讓學生根據自己的閱讀進度進行閱讀。

設計第二個作業,是讓學生更好地品讀作品,對過去一周的閱讀內容進行歸納總結,實現階段性閱讀。用一句話概括本周所讀的主要內容,可以提升學生的信息整理能力,《昆蟲記》既有科普性,也富含人文性。作為語文學科的必讀書目,我們還是要關注作品的人文性。這部作品里有很多生動的描寫、擬人的手法、活潑的語言和豐富的引用,做讀書筆記是幫助學生收集好詞好句,提高學生的鑒賞能力。最后就自己本周讀的內容,寫一篇簡短的讀后感,可以提升學生對閱讀內容的感悟。

設計第三個作業,一方面希望能提高學生的信息整理能力,另一方面,通過探索昆蟲奧秘,提升閱讀興趣。這個作業對于中下層的學生是極具吸引力的。

以上作業的設計,意在讓學生按時、按量、按質閱讀整本書,每周堅持閱讀一定的內容,做相應的讀書筆記,等把整本書都閱讀完后,學生翻看自己的讀書筆記就能隨時回憶起閱讀時的感悟,這樣以保持閱讀的連續性與系統性,讓大腦對于書中知識的記憶有延續。

二、優化作業設計的專題性,增強閱讀的探究性

整本書閱讀指導不應只停留于對于故事內容的了解,對句子的描寫賞析,這都是淺表閱讀。以上第一點的優化閱讀作業指導,只是幫助學生有一個完整的閱讀過程,而閱讀過程中,應增強學生的概括與感悟、對問題的思與辯的能力。在布置閱讀任務和閱讀作業時,就化整為散,對作品中的重要章節進行精度,布置專題性的可探究的作業。

《昆蟲記》一書中介紹了很多昆蟲,不可能要求學生對每一種昆蟲都研究透徹,教師可根據重難點、難易度、趣味性、詳略、可探究性等整合篩選一部分內容,讓學生通過作業的形式,從知識層級向能力層級跨越。《昆蟲記》第二階段精讀階段優化設計作業如下:

(一)作業目標

精讀部分篇章,通過小組合作探究感受作品中的科學性與人文性。了解法布爾的研究過程;品味法布爾的作品中幽默詼諧、生動活潑的語言。

(二)作業內容

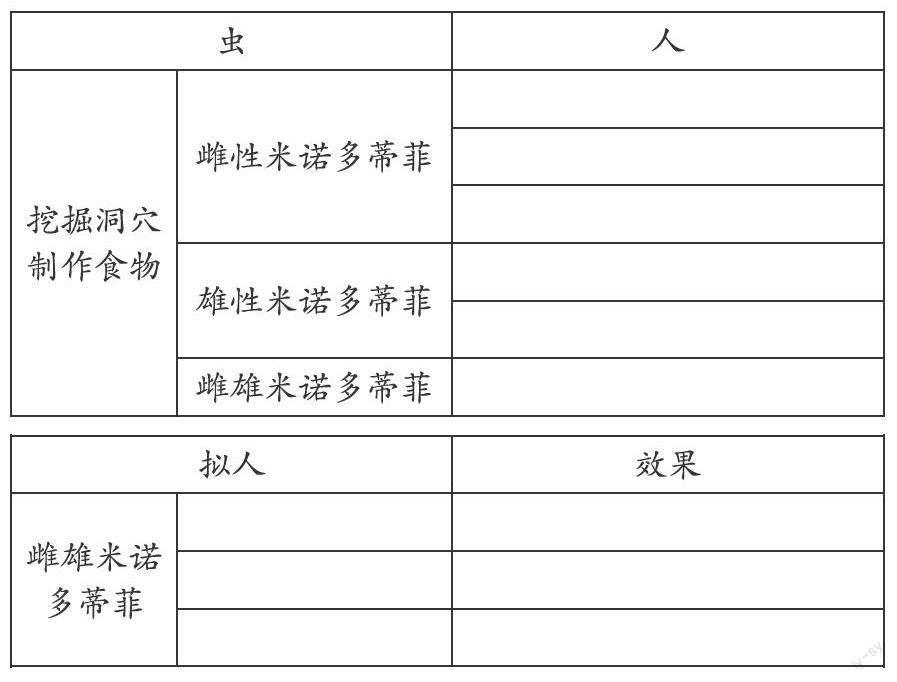

1. 精讀《米諾多蒂菲》,了解米諾多的外形和活動特征,分析此篇章中作者如何賦予昆蟲人性,請完成下列表格。

2. 精讀《象太橡栗象》,圈點勾畫,并用流程圖總結法布爾的科學研究方法。

3. 精讀《隧蜂》《隧蜂門衛》,了解隧蜂的生活與其筑的巢的結構,利用3D打印,制作蜂巢模型。

4. 精讀《螳螂捕食》,了解螳螂的習性。請根據螳螂的習性特點,以螳螂的身份,寫一份競選信,為自己競選一個合適的職位。

(三)設計意圖

這個部分的4項作業,都是用精讀的閱讀方法,學生通過自主探究、小組合作的形式完成作業。通過概括、品味語言、發揮想象、手工操作等探究式的作業設計,引導學生層層深入閱讀文本,從而培養學生的閱讀興趣,提高閱讀能力。

作業1主要品味作品中的人文性,這個篇章有豐富的引用、生動的描寫、活潑的語言、擬人的修辭手法,在精讀過程中學會品析語言,從而提煉多米諾的特性。

作業2主要是探究法布爾的研究過程與方法,以《象太橡栗象》為例,學習法布爾通過不斷地提出問題、猜測假設、追蹤觀察、對比推理、細致觀察、解剖實驗、得出結論,質疑探索、求真求實、鍥而不舍、細致耐心、熱愛自然的科學精神。

作業3通過精讀文本,加上想象探究,動手制作,這是一項綜合性很強的作業。

作業4學生通過閱讀文本,了解螳螂習性,應用到實際寫作中,訓練學生的想象力與寫作能力。

三、優化作業設計的實踐性,發揮閱讀的主動性

“雙減”政策的背景下,作業能體現學生獲得知識,形成閱讀能力的過程。《廣州市教育局關于加強義務教育階段作業設計與實施的工作指引》中明確了9個設計要點,其中有靈活選擇作業類型、進階設計書面作業形式、適量布置非書面作業、參與作業小課題研究。“作業設計不能單純依賴教師、學生,要實現多方力量的合作,課內與課外并進,獨學與分享相互接濟,形成作業設計的多元互補。”在整本書閱讀的作業中,優化作業的實踐性尤其重要。在語文學科里實踐性作業比傳統作業更具趣味性,更容易激發學生的內在閱讀動機,一旦激活內驅力,學生就能從知識層面進階到能力層面。

《昆蟲記》這部科普類作品,本身就不像文學類作品那樣有曲折的故事情節、豐富的人物形象容易吸引讀者興趣。因此在作業設計方便,要遵循學生的興趣愛好,根據學生的能力布置可操作性強的,彈性的作業供學生選擇。請看《昆蟲記》第三階段的作業設計:

(一)作業目標

通過整理歸納閱讀整本書后所獲取的知識,以小組合作探究的形式,深入探討《昆蟲記》中的科普性與人文性,深入挖掘法布爾質疑探索、求真求實、鍥而不舍、細致耐心、熱愛自然的科學精神,提高學生的閱讀興趣,提升學生的綜合素質。

(二)作業設計

1. 讀完整本書,請給你喜歡的昆蟲制作資料卡,資料卡里包含姓名、昵稱、生活環境、習性、形態、研究方法、結論。

2. 魯迅先生把《昆蟲記》奉為“講昆蟲生活的楷模”,魯迅先生給予該書這么高評價的原因是什么?以小組為單位用思維導圖進行總結梳理,并用氣泡圖梳理法布爾的科學精神的豐富內涵。

3. 以下為選做作業,以小組為單位,每個小組至少完成下面一項作業。

(1)《昆蟲記》里介紹了一百多種昆蟲,其中有一些是生活中常見的昆蟲,比如螳螂、蜂、圣甲蟲,以小組為單位,一起嘗試到野外捕捉一種書中有介紹的昆蟲,觀察現代的昆蟲與作品中法布爾記錄的有什么異同,并上臺展示。

(2)從《昆蟲記》中,我們看到了一個龐大的自然生態圈,各昆蟲有自己的生活環境,請以小組合作的形式,制作一個黏土模型并上臺展示。

(3)以小組為單位,合作完成一份《昆蟲記》的手抄報并上臺展示。

(三)設計意圖

作業1、2為必做作業,前兩項作業意在讓學生在閱讀后有一個整理歸納的過程。有的學生讀完一本書就覺得完事了,缺少閱讀后的思考探討,所以讓學生做昆蟲卡片,詳細地把昆蟲的資料與作者的研究方法找出來,能訓練學生反復閱讀提煉信息及整理歸納的能力。第2項作業是縱觀全書,探討法布爾的科學精神,也是閱讀這本書最主要的目的。

作業3為選做作業,為了實現“雙減”,作業需減量提質,這三項作業都設計了上臺展示環節,給予了學生很大的展示空間。這幾項也都屬于綜合性作業,也都是能體現學生閱讀量與閱讀效果的作業。讓學生從書中,走到戶外去尋找昆蟲,又回到書中做對比探究,能更好地提高學生的閱讀興趣。做黏土模型更是突破了語文作業的范疇,跟生物、美術學科聯系起來,讓學生讀了《昆蟲記》后能把各學科的知識聯系起來。小組合作做手抄報,能讓每位學生都參與進來,小組成員分工合作,搜集資料、設計、書寫、繪畫、上臺展示。這些都訓練了學生的審美能力、動手能力、觀察力、想象力,更好地提高學生的綜合素質。

總之,“雙減”政策能促進教師對整本書教學的思考,通過優化整本書閱讀策略,從而優化整本書閱讀作業,讓學生愉快閱讀,在閱讀中收獲知識,不斷提升閱讀能力,積累豐富的閱讀經驗,真正做到“減量、提質”。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2][英]艾登·錢伯斯.說來聽聽:兒童、閱讀與討論[M].蔡宜榮,譯.北京:北京聯合出版公司,2016.

[3]胡元華.“整本書閱讀”課程建構的設想[J].語文教學通訊,2016(30).