電動汽車無線充電系統發展現狀與應用

王 瑜

電動汽車無線充電系統發展現狀與應用

王 瑜

(江蘇省交通技師學院,江蘇 鎮江 212028)

隨著國家對新能源汽車發展的大力支持,純電動汽車已經逐漸普及開來。為了有效解決里程焦慮影響,與純電動汽車相配套的充電設施也正在大規模投入建設中。但現有的插入式充電模式在充電效率上仍然無法替代傳統燃油汽車的便捷性。因此,無線電動汽車充電系統在汽車上的應用研究被提上日程。無線電動汽車充電系統可以為電動汽車充電,且摒棄了插入式充電系統的弊端。論文針對目前電動汽車的靜態和動態的不同類型無線充電系統的工作原理、結構、電磁兼容性、氣隙敏感度、位置敏感度、補償網絡等進行對比分析研究,分析了用于電動汽車無線充電系統的基本工作過程,基于現有系統提出無線電動汽車充電系統的未來應用場景,對大功率電動汽車無線充電技術的應用具有良好的參考意義。

電動汽車;電磁兼容;無線充電系統;無線電力傳輸;無線電動汽車充電系統

無線充電系統(Wireless Charging System,WCS)已經在大功率應用中被提出,包括電動汽車,以及插電式電動汽車(Plug-in Electric Vehicles, PEV)等。與插電式充電系統相比,WCS 具有簡單、可靠和便利性的優勢,但劣勢也很明顯,它們只能在汽車靜止或停放時使用。此外,靜態的WCS有一些挑戰,如:電磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility, EMC)問題、功率傳輸限制、結構復雜、傳輸范圍小等[1]。為了改善續航里程和提升電池儲量,科研人員提出了電動汽車的WCS的動態運行模式研究。這種方法可以讓車輛在行駛時對動力電池進行充電,因而可以降低動力電池成本,提升續駛里程[2]。然而,動態WCS在被廣泛接受之前,必須克服兩個主要障礙,即空氣間隙和線圈錯位。功率傳輸效率取決于線圈的排列、發射源和接收器之間的氣隙距離[3]。小型乘用車的平均氣隙距離從150~300 mm不等,而大型車輛的氣隙距離則更大。此外,在發射端和接收端都采用了不同的補償方法,如串聯和并聯的組合,以減少繼發損失,提高系統效率[4]。

1 電動汽車的無線充電系統

1.1 基本工作原理

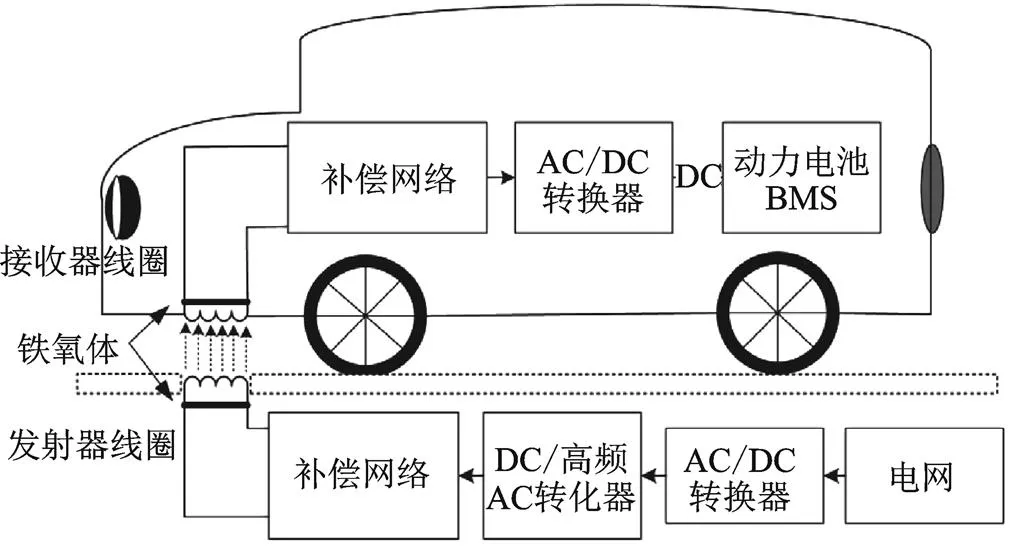

圖1顯示了用于電動汽車的靜態WCS的基本框圖。為了實現從發射線圈到接收線圈的功率傳輸,交流電源從電網通過交流直流(Alternating Current/Direct Current, AC/DC)和直流交流(DC/ AC)轉換器被轉換成高頻(High Frequency, HF)交流電。為了提高整個系統的效率,在發射端和接收端都使用了基于串聯和并聯的補償拓撲結構[5]。接收線圈通常安裝在車輛下方,將振蕩的磁通場轉換為高頻交流。然后,高頻交流轉換為穩定的直流電源,供車載電池使用。其中還包括電源控制、通信和電池管理系統(Battery Management System, BMS),以避免健康和安全問題并確保系統穩定運行。在發射器和接收器兩側都采用了磁性平面鐵氧體板,以減少任何有害的泄漏磁通,并改善磁通分布。

圖1 電動汽車靜態無線充電系統的基本框圖

1.2 無線電力傳輸技術

自從為電動車引入無線充電系統以來,已經采用了四種類型的無線電動汽車充電系統(Wir- eless Electric Vehicle Charging System, WEVCS):傳統的電感式電力傳輸(Inductive Power Transfer, IPT)、電容式無線電力傳輸(Capacitive WirelessPowerTransfer, CWPT)、磁齒式無線電力傳輸(Magnetic Gear Wireless Power Transfer, MGWPT)、諧振式電感式電力傳輸(Resonant Inductive Power Transfer, RIPT)。表1列出了用于純電動汽車的現有無線電力傳輸技術。

表1 用于電動車的不同WPT方法性能對比

WPT方法效率EMI頻率/(kHz)尺寸復雜程度功率等級適用性 IPT中/高中10~50中中中/高高 CWPT低/中中100~160低中中低/中 MGWPT低/中高0.05~0.50高高低/中低/中 RIPT中/高低10~150中中中/高高

注:EMI:電磁干擾(Electro Magnetic Interference);WPT:無線電力傳輸(Wireless Power Transfer)。

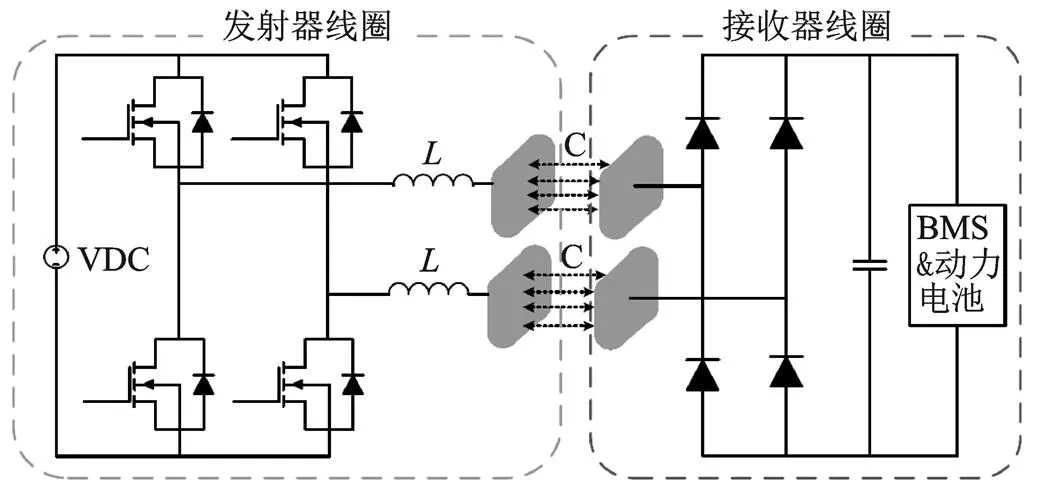

1.2.1CWPT技術

CWPT技術具有低成本和結構簡單的特點,其使用先進的耦合電容的機械結構,有效應用于低功耗場景,如:便攜式電子設備、手機充電器和旋轉機器。圖2是基于串聯諧振電路的CPWT的典型原理圖。在CWPT中,使用耦合電容器從源頭向接收器傳輸能量,而非線圈或磁鐵。主交流電壓通過功率因數校正電路施加到H橋轉換器。由H橋產生的高頻交流電通過接收器一側的耦合電容器吸收。與IPT不同的是,CWPT在高電壓和低電流環境下都能運行。為了減少諧振電路中發射端和接收端之間的阻抗,在耦合電容上串聯了額外的電感。這種布置有助于電路中使用柔性切換技術。同樣,利用整流器和濾波電路,將收到的交流電壓轉換為直流電,用于電池組或負載。對于空氣間隙較小的應用場景,CWPT表現了出色的性能,并在電容器的兩塊板之間形成更好的場約束[6]。到目前為止,由于大氣隙和高功率水平的要求,CWPT在電動汽車上的應用受到限制。有研究人員提出使用汽車的保險杠作為接收器,以減少兩個耦合板之間的空氣間隙。試驗表明,在540 kHz的工作頻率下,一個大于1 kW的設計原型具有從直流源到電池組的大約83%的效率[7]。

圖2 電容式無線電力傳輸的示意圖

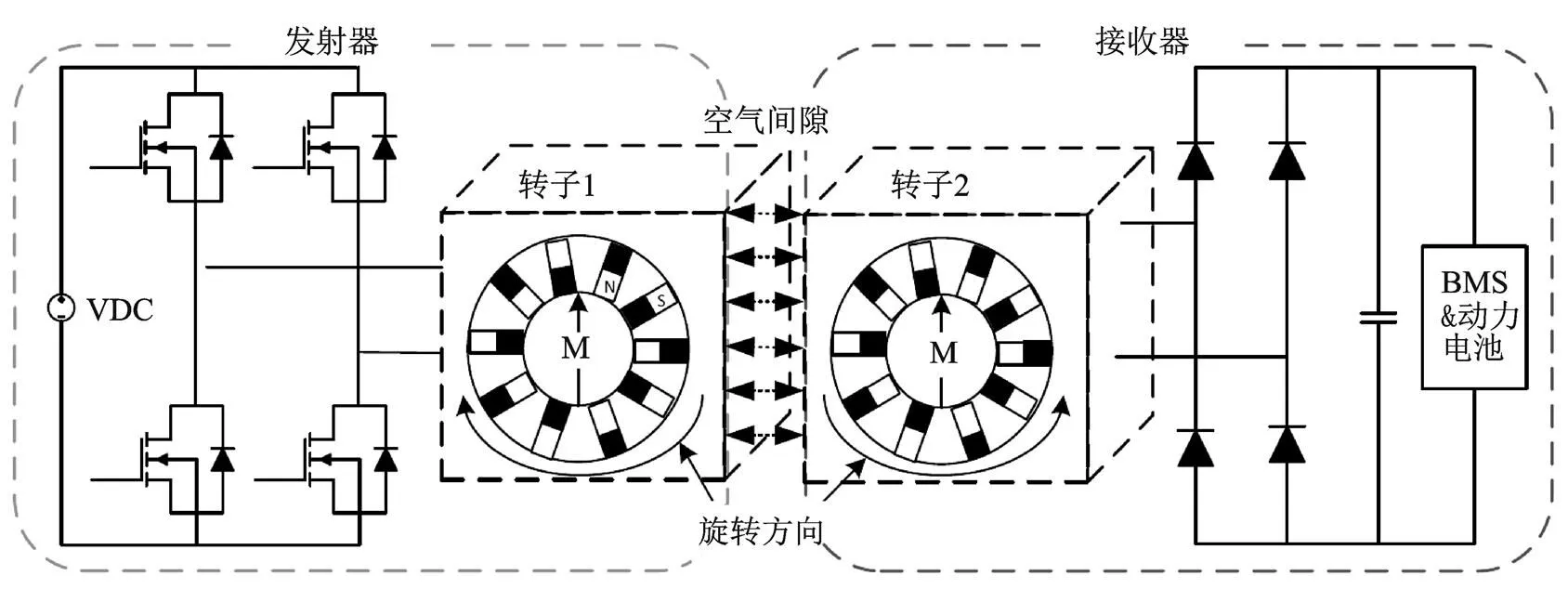

1.2.2MGWPT技術

MGWPT與CWPT和IPT都相對不同,如圖3所示。在這種方法中,與其他基于同軸電纜的WEVCS相比,兩個同步的永久磁鐵(Permanent Magnet, PM)被并排放置在一起。作為電流源的主電源被施加到發射器繞組上,在初級永磁體上產生機械扭矩,隨后,主永磁體旋轉并通過機械相互作用在副永磁體上產生扭矩。在兩個同步的永磁體中,初級永磁體作為發電機模式工作,次級永磁體接收電力并通過功率轉換器和BMS將其輸送到電池。研究人員開發了一個1.6 kW的MGWPT實驗模型,能夠滿足大約150 mm的氣隙距離。然而,這種技術在應用于靜態和動態無線充電系統方面仍存在有許多挑戰[8]。有研究表明,在150 Hz時,旋轉器失去了同步速度,這大大影響了傳輸功率。需要不斷調整速度,通過先進的反饋系統從電池側到初級側,以防止超過功率上限[9]。由于兩個同步繞組之間的耦合突然減少,功率傳輸能力與初級和次級PM之間軸到軸的距離成反比。簡而言之,它可能適用于靜態的WEVCS,但在動態應用場景方面仍有相當大的挑戰。

圖3 基于磁性齒輪的WPT的示意圖

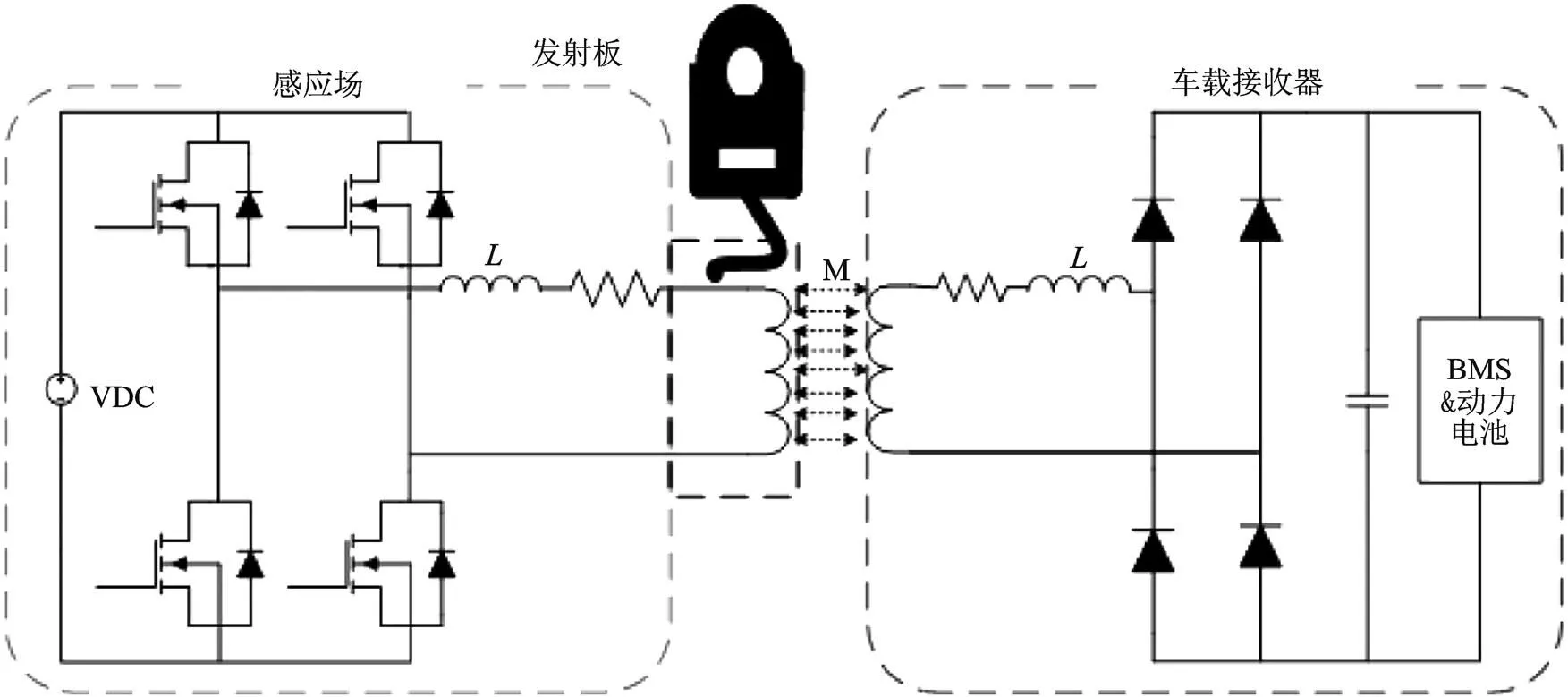

1.2.3IPT技術

IPT技術基本工作原理框圖如圖4所示。IPT已經在從毫瓦到千瓦的各種領域進行了測試和利用,以將非接觸電力從源頭傳輸到接收器。1996年,通用汽車公司推出雪佛蘭S10電動車,該車由磁充電IPT(J1773)系統充電,提供2級(6.6 kW)慢速和3級(50 kW)快速充電[10]。將一個由電感耦合器組成的初級線圈插入車輛的充電端口,由次級線圈接收電源并允許對電動汽車充電。在這個通用IPT中,一個10 kVA的同軸繞組變壓器展現出諸如可調節的功率范圍和靈活的耦合設計等明顯的優勢。

圖4 傳統的感應式電力傳輸示意圖

1.2.4RIPT技術

在設計電力電子和無線變壓器線圈方面,RIPT是傳統IPT的最知名和最先進的版本。用于電動汽車的RIPT的工作原理如圖5所示。與其他WPT一樣,主交流電壓被轉換為高頻交流電源,并提供給發射器或初級線圈。接收器或次級線圈通過變化的磁場接收功率。通過額外的電力電子和過濾電路,接收到的電力被轉換為直流電,供電動汽車的電池組使用。

圖5 諧振式電感功率傳輸的示意圖

1.3 補償網絡

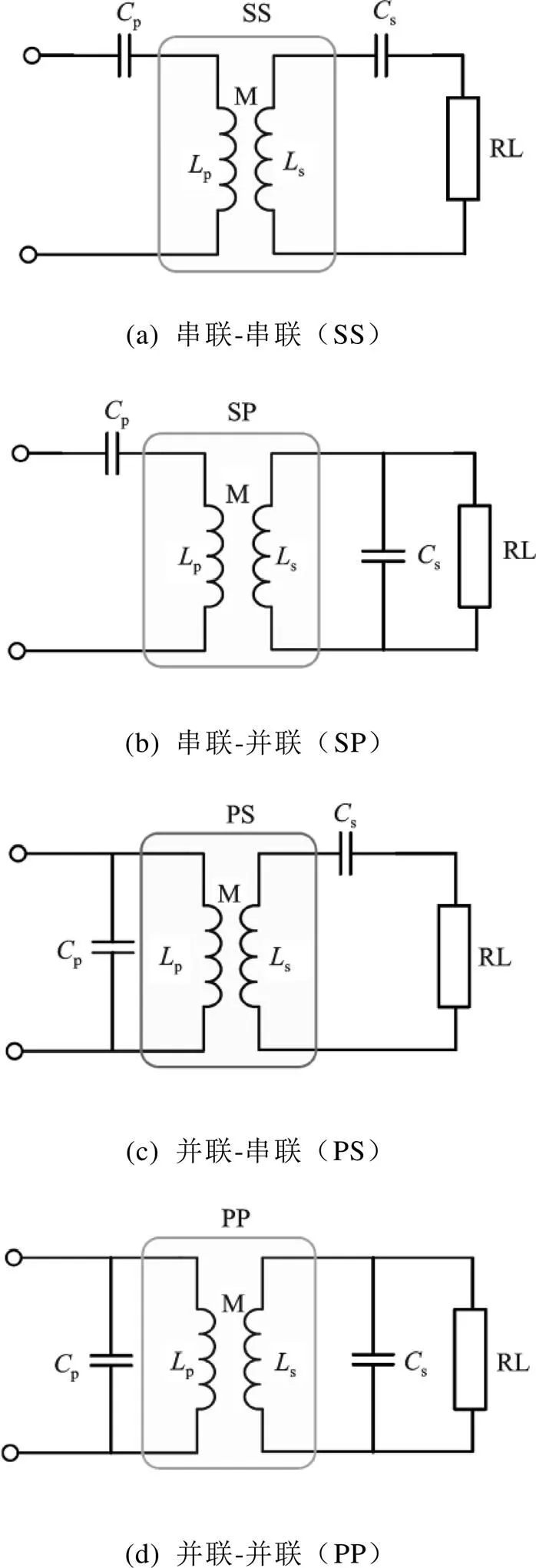

如圖6所示,在電動汽車靜態無線充電系統中,發射端和接收端都加入了串聯和并聯的補償電容,以形成RIPT。四種類型的補償網絡拓撲結構,即串聯-串聯(Series-Series, SS)、串聯-并聯(Series-Parallel, SP)、并聯-串聯(PS)和并聯-并聯(PP)[11]。需要進行源補償以消除電流和電壓之間的相位差,并使源中的無功功率最小化。安裝二次補償網絡可以最大限度地提高負載功率傳輸和效率[12]。此外,選擇網絡拓撲結構的選擇取決于WPT的具體應用要求。PS和PP補償的WCS受到保護,故在沒有接收線圈的情況下,源線圈不會運行。即使它提供了一個安全的環境,但在源頭和接收器之間錯位的情況下,該系統也無法傳輸足夠的功率。另外還需要額外的串聯電感器來調節諧振電路中流入并聯的源電流。電容器的值取決于磁耦合和質量系數。在基于SP的補償式WCS中,初級補償電容器的值不依賴于互感,并且可以提供比分級系統更高的功率傳輸。然而,它在很大程度上取決于負載的變化。基于SP補償的拓撲結構是最適合電動車應用的,因為它有兩個顯著的優點:1)發射端和接收端的電容值與負載條件和互感無關,故發射端和接收端的諧振頻率不依賴于互感和負載,而是取決于初級和次級線圈的自感;2)由于來自接收器線圈的反射阻抗不在發射器線圈中增加虛部,因此,這樣的系統可通過在諧振頻率下汲取有功功率來保持統一的功率因數。這種WCS因其恒定的電壓和電流而為電池充電提供更大的選擇空間。表2顯示了不同補償網絡的額外優勢和特點,這些網絡正應用于電動汽車的WPT中[13-14]。

圖6 補償網絡拓撲結構

表2 補償網絡的優勢和特點

特點串聯-串聯(SS)串聯-并聯(SP)平行-并聯(PS)并聯-并聯(PP) 電力傳輸能力高高低低 功率因數對距離的敏感度distance低低中等中等 對位公差高高中低 共振狀態阻抗低低高高 頻率誤差對效率的影響地高低高 電動車應用高高中中

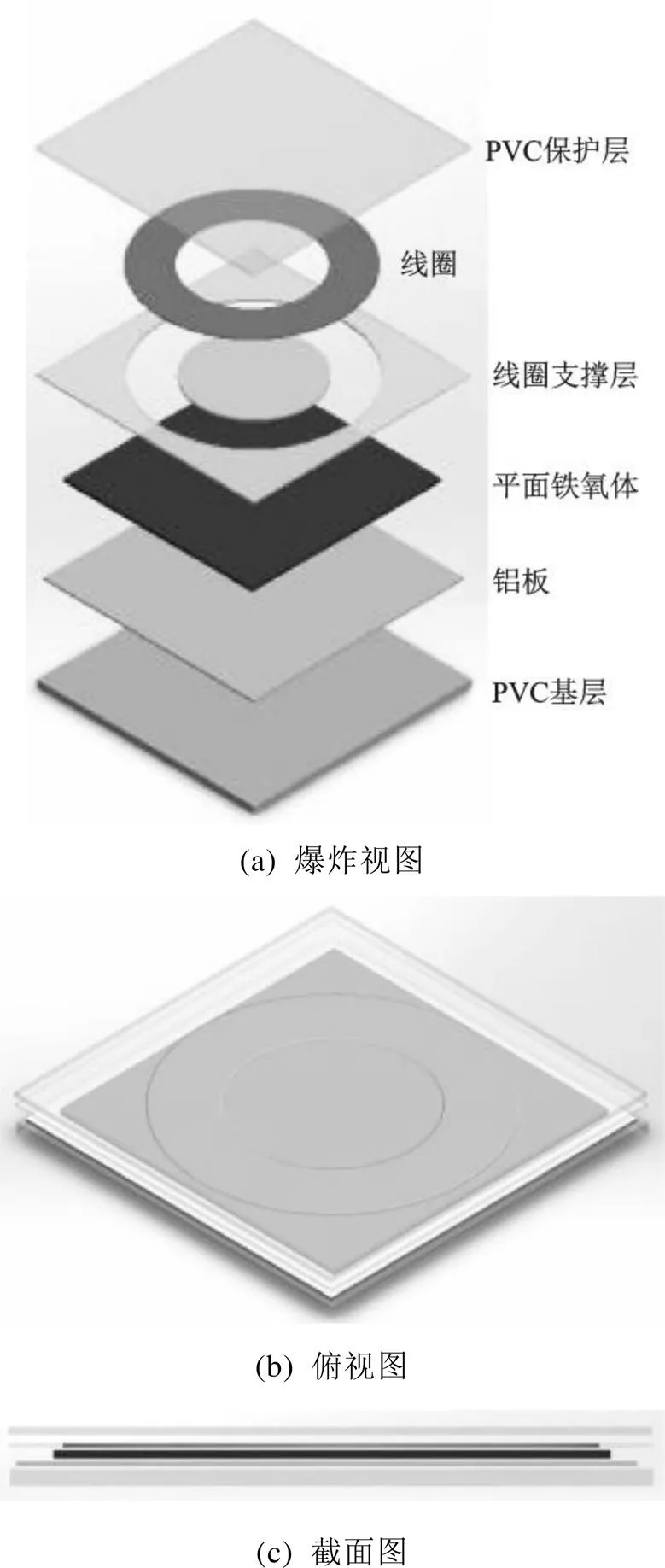

1.4 無線變壓器拓撲結構

在無線充電系統中,發射器和接收器墊由多個組件層組成,以獲得最大的電力傳輸效率和較低的電磁干擾的成本效益。無線變壓器墊有三個主要組成部分:線圈、屏蔽材料(鐵氧體和鋁板)以及保護和支持層。圖7顯示了無線變壓器墊的各種視圖。

圖7 無線變壓器

1.4.1線圈形狀

在電動汽車的WCS中,空氣芯無線變壓器的概念應用于從源頭轉移到接收端的電力傳輸,功率范圍從幾瓦到幾千瓦。各種平面線圈的形狀,如:圓形、矩形和混合排列,已經在無線變壓器設計中得到應用[15],以提高性能并解決發射器和接收器焊盤之間的錯位問題。無線充電線圈主要分為兩個方面:極化焊盤和非極化焊盤。極化焊盤是由多個線圈和形狀創建的,以產生通量的垂直和水平成分;而非極化墊是由單一線圈形狀構成的,只產生通量的垂直分量[16]。

1.4.2磁性鐵氧體形狀

無線變壓器的另一個重要組成部分是磁性鐵氧體結構。在WEVCS中,磁通量是在中到高功率范圍內產生的,此時應滿足安全標準以避免健康和安全問題。此外,它還會影響兩個繞組之間的耦合效率,特別是在沒有屏蔽來減少漏磁通的情況下[17-18]。適當的鐵氧體磁芯設計不僅可以幫助重定向磁通從初級到次級的路徑,還可以改善線圈的互感和自感。鐵氧體磁芯的選擇取決于多種因素,包括尺寸、形狀、磁導率、工作頻率和成本。基本的鐵氧體形狀,如:圓形、方形和矩形(如E-core和U-core所示)已應用于源墊和接收端,以減少電動汽車的WCS中的漏磁通[19]。為了減少重量、降低成本,目前圓形空心和圓形排列的鐵氧體棒已經修改,或根據應用場景進行了調整[20]。

1.4.3保護和支撐結構

在WEVCS中,發射器墊安裝在道路的混凝土結構下面,能夠承受汽車的重量和車輛的額外振動。為了提高結構的穩定性,充電墊的頂部和底部材料是由PVC塑料板制造的。其長度和寬度取決于充電墊的尺寸和厚度,尺寸為5~20 mm不等。有時還在線圈周圍添加透明的亞克力板,以增加支撐并提升充電墊的外觀。

2 WEVCS的應用

根據其應用,無線電動汽車充電系統可以分為以下兩個重要的場景,將電力從源頭傳輸到電池組并進入汽車。

2.1 靜態無線電動汽車充電系統

WEVCS為消費者提供了一個用戶友好的環境,避免了與插電式充電器有關的任何安全問題。靜態WEVCS(Static WEVCS, S-WEVCS)可以很輕松地取代插入式充電器,需要駕駛員動手操作的部分更少,并解決了如絆倒的危險和電擊等相關的安全風險。圖8顯示了靜態WEVCS的基本結構。

初級線圈安裝在道路或地面的下方,有額外的電源轉換器和電路。接收線圈或次級線圈通常安裝在電動車的前部、后部或中部下方。使用電源轉換器將接收的能量從交流轉換為直流,并轉移到電池組中。為了避免安全問題,電源控制和電池管理系統配備了一個無線通信網絡,以接收來自一次側的任何反饋[21]。

圖8 靜態無線電動汽車充電系統的基本圖

充電時間取決于源功率水平、充電墊尺寸和兩個繞組之間的氣隙距離。輕型載重汽車之間的平均距離約為150~300 mm。靜態WEVCS可以安裝在停車區、停車場、家庭、商業建筑、購物中心和停車設施。它們的功率水平符合國際SAE J2954標準中1級(3.3 kW)和2級(7.7 kW)的功率等級,包括頻率范圍81.9~90 kHz。總之,用于電動汽車的靜態WCS的原型或實驗室實驗已經被開發出來,功率范圍為1~20 kW,氣隙距離為100~300 mm,效率為71%~95%。

2.2 動態無線電動車充電系統

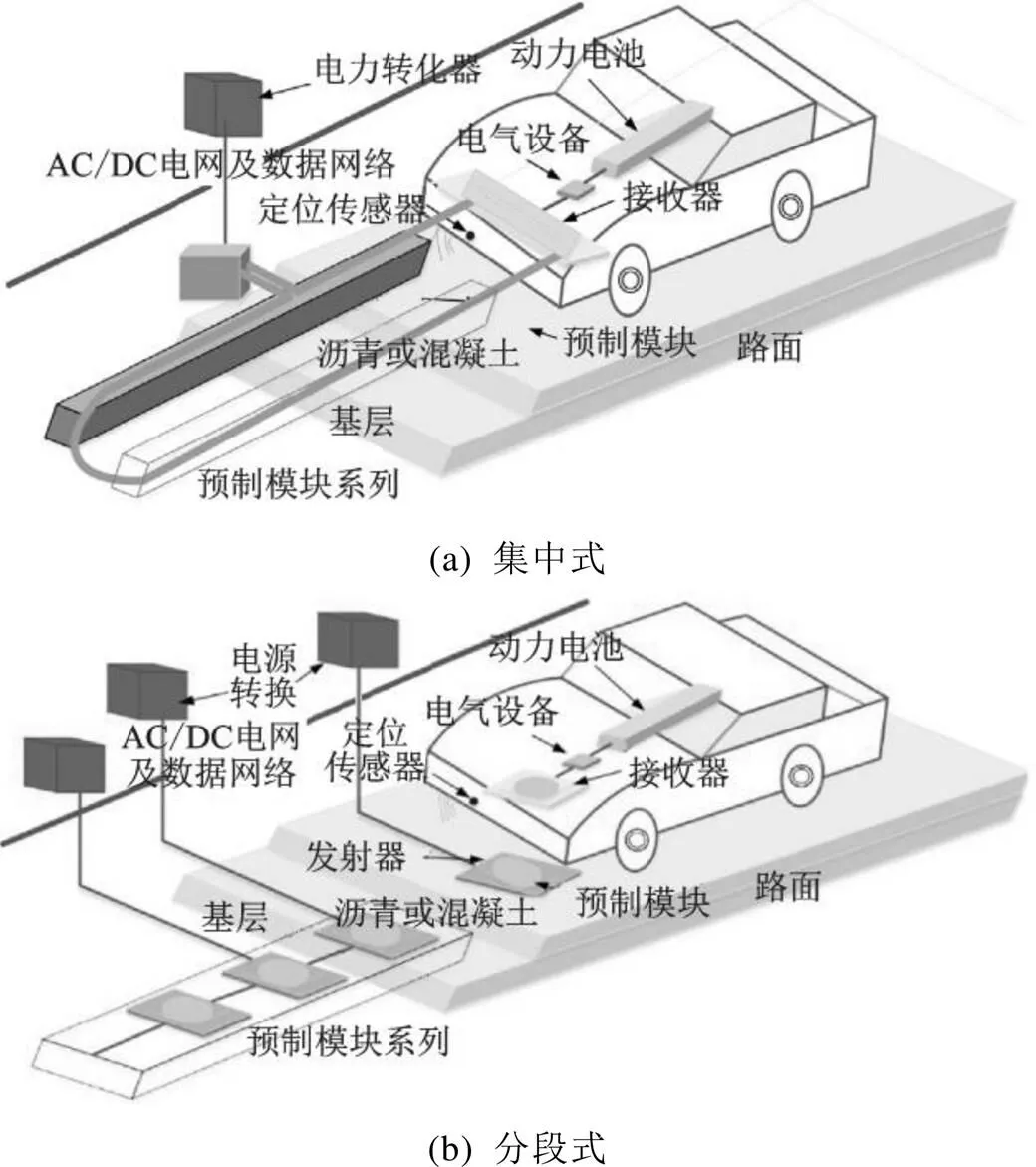

目前,電動汽車主要受到成本和續航這兩方面的限制。為了增加續航里程,電動車需要頻繁充電或安裝更大的電池組(這也導致了額外的問題,如成本和重量)。此外,經常給車輛充電并不經濟。動態無線電動車充電系統(Dynamic Wireless Electric Vehicle Charging System, D-WEVCS)是一項很有前景的技術,它可以減少與電動車的范圍和成本有關的問題,也是未來電動車的唯一解決方案。它也被稱為“道路供電”“在線”或“運動中”WEVCS[8]。如圖9所示,初級線圈以一定的距離嵌入到道路混凝土中,并有高壓、高頻交流源和補償電路連接到電網中。

圖9 不同類型動態無線電動汽車充電系統的基本圖

像靜態的WEVCS一樣,次級線圈安裝在車輛的下方。當電動車經過發射器時,它通過接收線圈接收磁場,并通過利用功率轉換器和BMS將其轉換為直流電,為電池組充電。與目前的電動車相比,電動車的頻繁充電設施可減少約20%的整體電池需求。對于動態的WEVCS,發射器墊和電源段需要安裝在特定的位置和預先定義的路線上。如圖9所示,電源段主要分為集中式和分段式的電源頻率方案。在集中式供電方案中,一個大的線圈(大約5~10 m)被安裝在路面上,其中利用了多個小型充電墊。與分段式方案相比,集中式方案的損耗較高,效率較低,安裝和維護成本高。這項技術的初始基礎設施的建設投入巨大,但在未來自動駕駛汽車的幫助下,它將有助于在發射器和接收器線圈之間建立完美的對準,這可以大大改善整體的功率傳輸效率。

3 WEVCS的未來發展

3.1 無線式汽車到電網

電動汽車的快速擴張導致了對快速和高效的充電和電力傳輸方法的需求增加。為了彌補額外的電力需求,可再生能源已經被引入到微電網中。車輛到電網(Vehicle to Grid, V2G)的概念可以提供一個解決方案,同時對配電網絡的充電和放電進行高級調度。圖10顯示了電動汽車的雙向電力傳輸應用,有無線和插入模式。在插入式V2G中,帶有車載雙向充電器的電動汽車允許用戶在高峰期連接到電網或家庭。在非高峰期,車輛從墻上的交流插座充電。交流電被轉換為直流電,并送入隔離的直流/直流轉換器,為用戶提供額外的安全。轉換后的直流電通過BMS、控制和保護,以及雙向DC/DC轉換器傳輸到電池。這個轉換器在給電池組充電時進行降壓操作(降壓模式),而在放電時進行升壓操作,以提高功率水平。這種技術的局限性在于,它需要物理接觸和手動操作來給電動車充電或放電,這就產生了額外的風險,如電擊和絆倒的危險。為了克服這些問題,已經引入了無線式V2G,如圖10(a)所示。表3比較了無線式V2G和插入式V2G之間的異同。與插入式V2G不同的是,無線變壓器的初級線圈被嵌入道路或停車場表面,并帶有雙向電源轉換器。接收器線圈安裝在車輛下方,其余的雙向電源轉換器安裝在車身上。這項技術可以成為動態V2G運行中移動儲能的緩沖器或備份。

圖10 雙向電力傳輸應用

表3 無線與插電式V2G之間的比較

無線V2G插電式V2G 方法無線電力傳輸傳統電力傳輸 工作頻率/kHz81~9016~100 功率傳輸效率/%>90>90 氣隙敏感度中到高 位置敏感度中到高 操作自動手動 健康與安全隔離無線變壓器車載變壓器 電擊危險低到中中到高 EMI中到高低 電力傳輸能力高高 便利性高中 接口兼容性無插入形狀與尺寸因標準而定

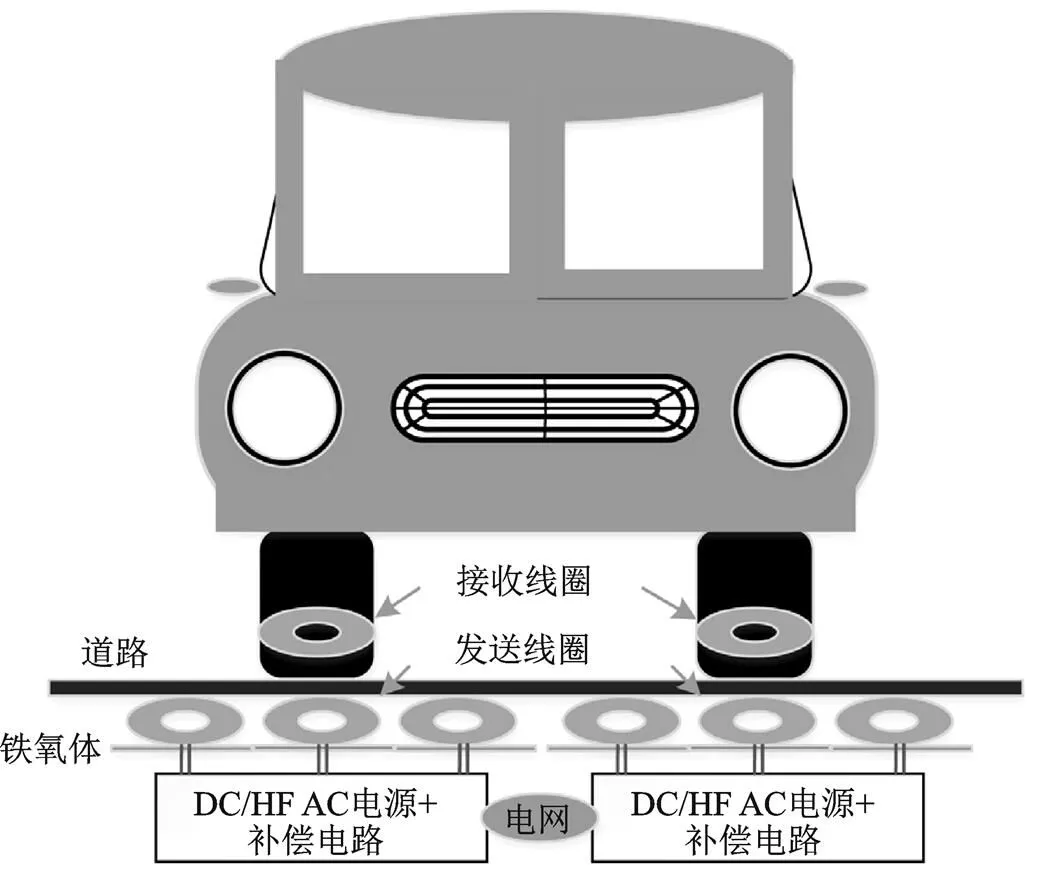

3.2 輪內無線充電系統

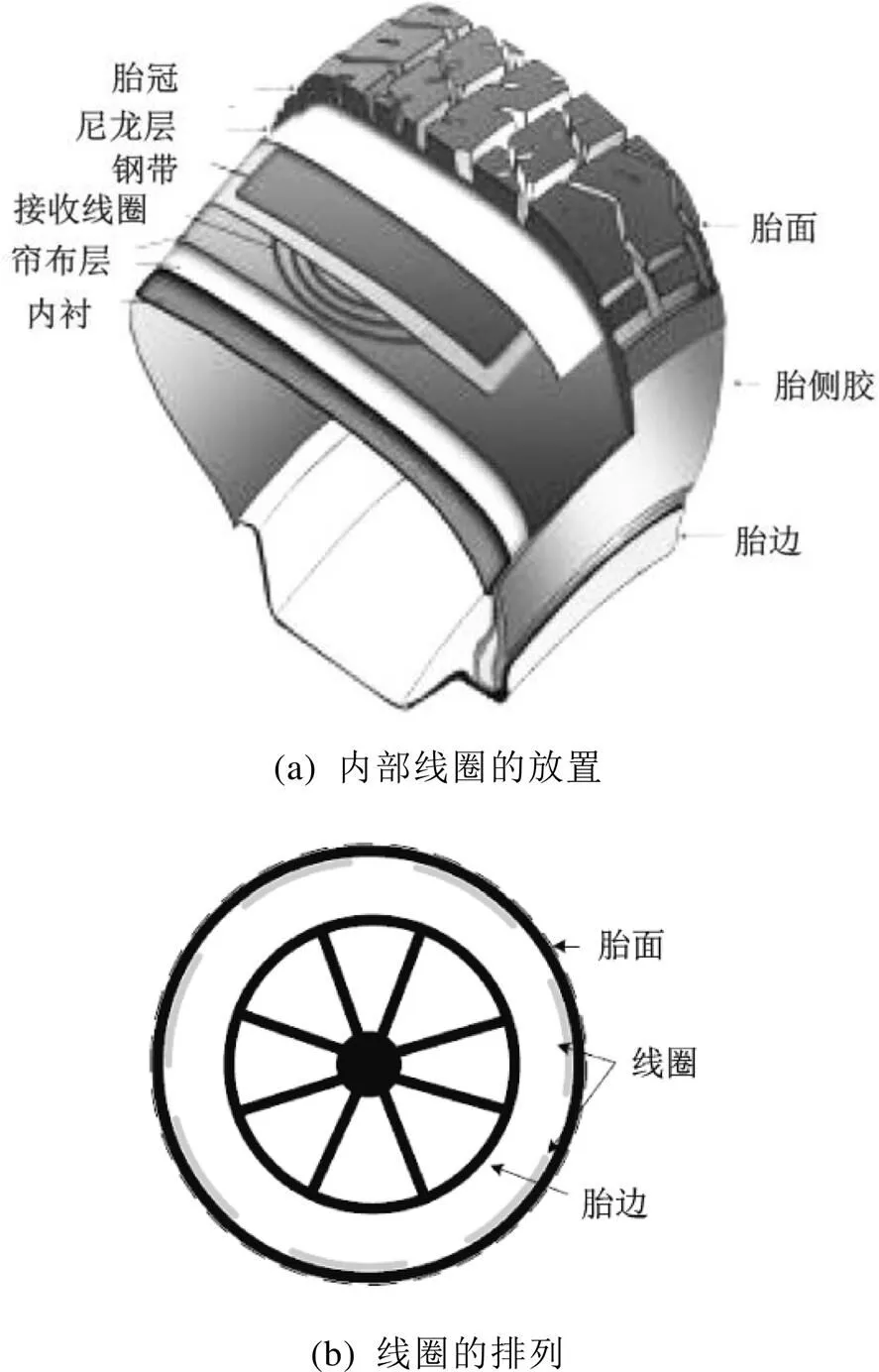

靜態WEVCS已經存在一些挑戰,如EMC問題、有限的功率傳輸、笨重的結構和較高的效率。此外,功率傳輸效率取決于線圈的排列和發射器和接收器之間的氣隙距離。小型乘用車的平均氣隙距離為150~300 mm不等,而對于大型車輛,它可能會增加。對準問題可以通過利用傳感技術或停車輔助來解決;動態WEVCS技術面臨空氣間隙和線圈錯位兩個主要障礙。由于有大量的源線圈,錯位問題可以在一定程度上得到解決。為了解決空氣間隙問題,輪內WCS(In Wheel, IW- WCS)已經開發出來。它對于任何標準化的接收線圈形狀和位置的依賴度較小。靜態和動態IW- WCS是未來的技術,可用于在電動汽車靜止或行駛時進行充電。由于較小的氣隙和發射器與接收器之間較高的耦合效率,IW-WCS比現有的準動態或動態WCS具有明顯的優勢。像其他WEVCS一樣,多個主線圈或源線圈通常安裝在路面下。圖11展示了用于靜態和動態應用的IW-WCS的基本原理圖。主電網源被轉換為高頻交流源,通過補償電路連接到初級繞組。與其他WEVCS不同,在IW-WCS中,次級線圈被安裝在輪胎結構中。與目前的靜態或動態WEVCS相比,IW-WCS中的源線圈和接收線圈之間的氣隙更小。IW-WCS的三個主要結構部件是無線變壓器線圈、電源和輪胎的內部結構,為了實現高效的靜態和動態IWCS,需要仔細設計。圖12展示了接收線圈的詳細內部位置。多個接收線圈以平行組合方式放置在輪胎內。這種安排的優點是只有與發射器接觸的特定接收線圈被激活。在某些情況下,當發生水平錯位時,多個接收線圈可以被激活。這些線圈將電力傳輸到電池組或負載。每個接收線圈包含一個諧振電容、整流器和濾波電路。建議接收線圈陣列的位置是在鋼帶和車身層之間。表4顯示了IW-WCS中使用的發射器和接收器線圈的規格。

圖11 輪內WCS的工作原理示意圖

圖12 輪內WCS

表4 發射器和接收器線圈的規格

初級次級 匝數/N2543 直徑/mm內部4830 外部130105 線徑/mm21.500.64 電感/μH計算值60122 模擬值59124 測量值59123 質量系數Q185107

4 總結

本文主要闡述了電動汽車使用的無線充電系統的基本工作原理,講解了無線變壓器的結構組成,包括電力傳輸線圈的形狀及特點、磁性鐵氧體的形狀及特點;列舉了靜態和動態兩種無線電動汽車充電系統的應用場景,對各自的工作原理和應用情況作了詳細的對比分析;對無線電動汽車充電系統的未來提出兩種發展應用場景。得出以下結論:

1)四種無線電力傳輸技術中CWPT結構簡單,應用在低功耗場景中效果顯著,但空氣間隙是限制其應用在電動汽車上的主要障礙;MGWPT由于其自身特點不適合于動態無線充電系統中;RIPT作為IPT的改良版本,通過配置額外的補償網絡,應用于電動汽車上效果更好。

2)四種類型的補償網絡中,基于SP補償的拓撲結構最適合電動車應用。

3)無線變壓器的結構組成中不同形狀的傳輸線圈和磁性鐵氧體各具特點。

4)無線充電系統的應用中,靜態WCS的功率范圍可達到1~20 kW,氣隙距離為100~ 300 mm,效率為71%~95%。動態WCS有集中式和分段式兩種類型,與分段式方案相比,集中式方案的損耗較高,效率較低,安裝和維護成本高。

5)WEVCS除了為充電提供便利之外,還能通過W-V2G的方式幫助緩解不斷攀升的電網壓力。另外除文中提到的集中基本無線充電方式外,無線電力傳輸線圈還可以安裝在車輪內,即IW- WCS,這樣就可以有效減少由于傳輸線圈空氣間隙而導致的能量損失。

[1] BARTH H,JUNG M,BRAUN M,et al.Concept Evalu- ation of an Inductive Charging System for Electric Vehicles[C]//3rd European Conference Smart Grids and E-Mobility.Munich:Ostbayerisches Technologie Transfer Institut,2011:1-14.

[2] VAN DER PIJL F,BAUER P,CASTILLA M.Control Method for Wireless Inductive Energy Transfer Systems with Relatively Large Air Gap[J].IEEE Tran- sactions on Industrial Electronics,2011,60(1):382-390.

[3] 張坤,趙韓.基于參數調節的SS補償電動汽車無線充電系統[C]//2015中國汽車工程學會年會論文集.北京:中國汽車工程學會,2015:190-193.

[4] 史佳蘭,蔡黎,代妮娜,等.電動汽車磁耦合諧振無線充電系統研究發展綜述[J].電池工業,2022,26(4): 190-192,197.

[5] 張強.靜態諧振式電動汽車無線充電系統研究[D].合肥:安徽理工大學,2021.

[6] DOIS D C.Wireless Electric Vehicle Char- ging Via Capacitive Power Transfer through a Confor- mal Bumper[C]//2015 IEEE Applied Power Electro- nics Conference and Exposition.Piscataway:IEEE,2015: 3307-3313.

[7] 朱春波,姜金海,宋凱,等.電動汽車動態無線充電關鍵技術研究進展[J].電力系統自動化,2017,41(2):60- 65,72.

[8] 楊文東,廖宏偉,黃照昆.國內外電動汽車充電系統標準綜述[C]//2020中國汽車工程學會年會論文集.北京:機械工業出版社,2020:300-307.

[9] 張宏源.電動汽車無線充電系統磁耦合機構線圈類型及補償網絡拓撲互操作性研究[D].北京:北京交通大學,2019.

[10] 寧小磊,肖興興,高新華,等.基于SS諧振補償的電動汽車無線技術的建模和仿真分析[C]//第十七屆河南省汽車工程科技學術研討會論文集.鄭州:河南省汽車工程學會,2020:320-322.

[11] 胡挺.基于變結構補償網絡的恒流-恒壓無線充電系統研究[D].秦皇島:燕山大學,2021.

[12] 田勇,馮華逸,田勁東,等.電動汽車動態無線充電系統輸出電流模型預測控制[J].電工技術學報,2023,38 (9):2310-2322,2447.

[13] 李震偉,劉威,黃建,等.電動汽車無線充電系統拓撲對比分析[C]//第十七屆河南省汽車工程科技學術研討會論文集.鄭州:河南省汽車工程學會,2020:311-316.

[14] 劉克誠.基于雙邊LCC拓撲結構的電動汽車無線充電系統設計[D].青島:青島科技大學,2021.

[15] 李甜,岳意娥,楊錦.諧振式無線充電電動汽車損耗分析[C]//2020中國汽車工程學會年會論文集.北京:機械工業出版社,2020:322-325.

[16] 田迪.電動汽車諧振式無線充電系統研究[D].西安:長安大學,2019.

[17] LIU C,HU A P,WANG B,et al.A Capacitively Coupled Contactless Matrix Charging Platform with Soft Switched Transformer Control[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2011,60(1):249-260.

[18] 竇亞力,申振東,聶秀云,等.電動汽車移動無線充電系統研究與應用[J].電工技術,2022(14):97-99.

[19] 蔣莉,柳海明,張旭,等.電動汽車無線充電系統EMC測評方法及影響參數研究[C]//2019中國汽車工程學會年會論文集.北京:機械工業出版社,2019:745- 749.

[20] 吳理豪,張波.電動汽車靜態無線充電技術研究綜述(上篇)[J].電工技術學報,2020,35(6):1153-1165.

[21] 郭彥杰,王麗芳,張俊智,等.電動汽車動態無線充電系統特性的研究[J].汽車工程,2017,39(6):642-647.

Development Status and Application of Wireless Electric Vehicle Charging System

WANG Yu

( Jiangsu Jiaotong College, Zhenjiang 212028, China )

With the strong support of the government for the development of new energy vehicles, pure electric vehicles have gradually become popular. In order to effectively address the impact of mileage anxiety, the charging facilities matched with pure electric vehicles are also being put into construction on a large scale. However, the existing plug-in charging mode can not replace the convenience of traditional fuel vehicles in terms of charging efficiency. Therefore, the application research of the wireless electric vehicle charging system in the automobile is put on the agenda. The wireless electric vehicle charging system can charge the electric vehicle and discard the disadvantages of the plug-in charging system. This paper compares and analyzes the following contents, such as the working principle, structure, electromagnetic compatibility, air gap sensitivity, position sensitivity and compensation network of different types of static and dynamic wireless charging systems of electric vehicles, describes the basic structure and working principle of the wireless charging system for electric vehicles. Based on the existing system, the future application scenario of the wireless electric vehicle charging system is proposed, which has a good reference significance for the application of the wireless charging technology for high-power electric vehicles.

Electric vehicle; Electromagnetic compatibility; Wireless charging system; Wireless power transmission; Wireless electric vehicle charging system

U469.72

A

1671-7988(2023)11-06-09

王瑜(1986-),男,高級講師,研究方向為汽車檢測與維修、新能源汽車、教研教改等,E-mail:wangyu 3916@126.com。

中國交通教育研究會重點研究課題《職業院校技能大賽與專業教學改革融合實踐研究》(JTZD20-77);江蘇省“333高層次人才培養工程”第三次層次培養對象培養經費(2022-3-21-026);江蘇省王瑜技能大師工作室專項研究經費(2022-5403-0121)。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2023.011.002