清宮造辦處概說

張劍俠

清宮造辦處始于康熙朝,終于宣統朝,其主要職能是制作宮廷需要的各項器物,這些集上乘工藝、珍貴材料及帝王審美制作而成的御用品,不僅用于宮苑陳設或皇帝欣賞,亦作為賞賜滿漢文武大臣,蒙、藏王公以及饋贈外國國王、使者等用途。除此之外,造辦處的工藝交流和發展也對我國的工藝制造起到了促進作用,是一個研究清代宮廷藝術文化的窗口。現以故宮博物院藏的一些器物為對象,結合文獻史料述說康雍乾時期清宮造辦處的作坊、工匠及工藝。

清宮造辦處史略

清宮造辦處溯源

造辦處是隸屬于內務府的一處生產、制作、保管御用器物的機構。關于清宮造辦處的由來,可以說其沿襲了明朝二十四衙門中的御用監。《明史》載,御用監,正四品,負責造辦“御前所用圍屏、床榻諸木器,及紫檀、象牙、烏木、螺鈿諸玩器”;尚衣監,正四品,負責造辦“御用冠冕、袍服及履窩、靴襪之事……”織造分設于南京、蘇州、杭州,“掌織造御用龍衣”[1]。可見二十四衙門各監的職能皆與內廷生活息息相關,其中御用監和造辦處的職能最為相似。

依據前例,順治十一年(1654)設立十三衙門,與明朝二十四衙門的體系和各處職能分工較為相似。康熙元年(1662)十三衙門改為內務府,由上三旗包衣充當匠人,提供各類內廷服務,其中最大的制造機構就是養心殿造辦處,下設數十個作坊,負責不同類別的宮廷器物和御用品的制作、監督和貯藏。

造辦處的不同名稱

內務府檔案記載:“順治十二年(1655)于養心殿冬暖閣設裱作”,可以看出養心殿已經產生造辦活計的作坊,后來由于內廷的需要,這里逐漸增加了工種和活計。《張誠日記》中記載了康熙二十九年(1690)養心殿內的狀態:“徐日升神甫,安多神甫和我遵旨進宮。我們被領到皇宮內一處名為養心殿的地方。那里有一部分最巧的匠人,如漆畫匠、木匠、金匠、銅匠等等在工作。”[2]這表明此時的養心殿內已不止裱作這一類匠作,但此時養心殿還不全是由造辦處匠作使用。“大廳的兩個耳房都是大間,約三十呎見方。我們進入左手一間,看見里面滿是畫匠、雕刻匠、油漆匠……另一間耳房是皇上臨幸此殿時晏息之處。”[3]造辦處活計備受皇帝重視,但置于內廷多有不便。康熙三十年(1691),皇帝下旨除了裱作和弓箭匠外,其余匠作均移至慈寧宮茶飯房所在區域,其名稱也隨之改為造辦處。此次遷址,除了解決造辦處房屋問題外,還更大程度上方便了人員出入、材料取用、旨意傳達等。

乾隆三十七年(1772),皇帝特地下旨對清宮造辦處的名稱進行了規范:“本日棟文奏起解鳳陽關節省歸公等語折內有‘交養心殿充公字樣甚屬不通,此等銀兩原系應交造辦處充公之項,即或寫作‘養心殿造辦處亦尚使得,今并提及‘造辦處字樣,但寫‘養心殿,于理珠為不合,著傳旨申飭,嗣后務須照式書寫,毋得仍前疏略,欽此。”[4]此后,內務府與禮部、工部等部門之間行文時,統一稱造辦處為“內務府造辦處”。

作坊的規模與管理

造辦處的活計門類多樣,由不同的作坊進行工藝生產和制作,按工藝分為畫作、裱作、繡作、匣作、累絲作、鑲嵌作等;按材質分為木作、漆作、皮作、玉作、牙作、琺瑯作等;按器物分為做鐘處、香袋作、玻璃廠、眼鏡作、槍炮處等,其集中工作的場面蔚為壯觀。要滿足如此多的作坊日夜開工,清宮造辦處也需要一定規模的作房,具體有多大,可以從幾個階段性事件看出。康熙三十年(1691)第一次搬遷至慈寧宮區域時作房數有一百五十一楹;康熙四十七年(1708)養心殿造辦處全部遷至此處后,又增加了白虎殿后房百楹;雍正四年(1726)整合槍炮作后,郎中海望又提出了在白虎殿院內增蓋房屋的申請。從乾隆十九年(1754)的一份關于修繕清宮造辦處作房的奏折中可以推斷,在清朝最鼎盛的時候,清宮造辦處有四百多間,包括宮廷內的造辦處、爐窯、玻璃廠等280余間,還有圓明園內的120多間[5]。

清宮造辦處不同于其他職能部門,皇帝對他們的重視度很高,因而多次調整造辦處的管理機制和相應事務。康熙初年的造辦處管理結構較為簡單,僅有監造和筆帖式兩類管理人員。隨著康熙中期作房和人員的擴充,管理體系逐步成型,設管理大臣2人,于內務府大臣內簡充,總管郎中2人,員外郎2人,主事1人,委署主事1人,庫掌10人,委署庫掌14人,筆帖式15人;設首領太監2人,太監21人,管理并帶領匠役200余人。

隨著造辦處規模的擴大,工作中也出現了一些弊病,如工匠偷懶耍滑、活計粗糙、工作低效、冒銷濫用等。雍正初年,皇帝下旨整頓養心殿造辦處,先是整合炮槍作、琺瑯作、輿圖處、自鳴鐘處并入養心殿造辦處,便于工藝協作;再是增設六品庫掌3人、八品催總9人、筆帖式8人,增加管理層級,起到互相監督和權力制衡的目的;還有建立錢物使用的審核制度,設立造辦處專用物料庫房,領取錢物需要使用專用的紅票(用于造辦處與內務府司之間使用的憑證)或庫票(用于造辦處內部使用的憑證,由滿漢兩種文字書寫),用后還要歸檔造冊,較康熙年間的管理制度更為嚴密。

乾隆朝中期,作房數量倍增,一度達到六十作。因此,乾隆二十年(1755)皇帝下旨將其中三十余個相似的作坊合并為五作,除了各專業作坊外還增加了六個綜合管理的部門,即活計房、查核房、督催房、匯總房、錢糧庫和檔房,它們分別承擔著承辦活計、查核活計、督催活計、奏銷活計、貯存原料、外聯事宜等六大任務,其內部運作環環相扣、周密細致[6]。

至此,鼎盛時期的清宮造辦處形成了一套嚴密、高效的聯動工作機制,極大地滿足了宮廷生活及對外賞賜、交流的需要。

造辦處的匠人

清宮造辦處的匠人,是宮廷生活中的一支重要力量。他們以高超的制作技藝和嚴謹的工作作風在宮廷制作中起著舉足輕重的作用,也成為清宮內廷生活文化與藝術創作最忠實、最直接的參與者。

造辦處中的匠役主要分三大類,分別為旗匠、外雇匠人、招募匠。旗匠也稱家內匠,是造辦處工作的主要人員,由上三旗佐領從內務府旗下蘇拉、包衣中揀選而出。旗匠的民族屬性主要是滿人和漢人,也有部分來自蒙古、朝鮮和回族。他們主要從事造辦處匠作的基礎性工作,自身不具備手藝,需要從學徒做起,人員短缺時調用補缺較為方便。外雇匠人是提供技藝支持的宮外人員,主要包括南匠、番匠、洋匠這幾類人員,負責專類器物的制造。南匠來自我國廣東或江南地區,手工藝水平較高,一些美術性強、工藝精細度高的活計都需要心靈手巧的南匠來完成,如繪畫、雕刻、瓷器燒制等。番匠是來自少數民族的匠人,他們大多擅長兵器、騎具、金屬加工類活計。洋匠來自當時科學技術較為發達的西方國家,大都是為了傳教來華的富有專業知識的人,像西方繪畫、自鳴鐘、玻璃器、建筑、槍炮等,都需要懂得這些專業技能的洋匠指導制造。招募匠是開展大型制造工作時臨時招募的從事輔助性工作的人員,如國家慶典、年節活動制作規模較大或者工藝較復雜的裝飾品、陳設器等,他們來自各省,幫助造辦處工匠在緊張的工期內完成制作。

匠役人數方面,據《造辦處則例》記載,康熙三十年(1691),造辦處擁有“各項匠役造二百八十五名”[7]。雍正時期造辦活計呈上升趨勢,人員也隨之增加,乾隆三十六年(1771)造辦處檔案中的一條記錄寫道:“本處所屬各作各房應差匠人、蘇拉人等內,本處額設及佔用各司院各項匠人共六百二十一名,書算人、聽事傳差蘇拉、廚役人等四十五名。”[8]可見乾隆時期造辦處的匠人規模較康熙時有巨大的發展。

而且自乾隆開始,每年都要向朝廷奏報該年造辦處工房中所用之物和工匠的人數等情況。如《奏銷檔》(乾隆二十五年十一月)十四日載:“奴才吉慶謹奏為請旨事,本年十月二十二日奉旨:造辦處、如意館所有匠役內有巧手巧謹者……奴才等査得懋勤殿、如意館并造辦處所屬四十一作各項匠役共有五百九十五名。”[9]嘉慶以后,匠役人數逐漸減少,甚至還出現了大量的裁撤現象,不免與國家的衰落有著密切的關系。

特色工藝

清代康雍乾三朝國力鼎盛,造辦處制作的工藝美術品發展到了高峰。清宮造辦處的活計集合了地方技藝、宮廷工藝、西方科技,以達到符合皇帝要求的工藝品標準,這些制造的活計往往不惜成本,只為做出精品,因此物料的使用、人才的選用、審美的標準都是苛求完美的。在這樣的要求下,也促使一些工藝、活計達到了歷史的高峰,并成為時代特色,例如康熙時期的玻璃器,雍正時期的新體畫、琺瑯彩瓷、漆器,乾隆時期的鐘表、瓷器等。

玻璃器

17世紀末的中國宮廷中盛行西學,在受到西洋技術與文化沖擊的情況下,康熙皇帝對玻璃制品的需求與日俱增,康熙三十五年(1696)皇帝下旨籌建造辦處玻璃廠,用于制造光學儀器、玻璃器具等。籌建和落成后的生產指導均由德國傳教士紀理安主持[10],與此同時,他還從歐洲請來更多善于制造玻璃的人,造辦處也招募了不少廣東、山東等地的玻璃工匠到玻璃廠供職,這些專業人士的到來使玻璃廠的生產技術和產量得到了極大的提高。

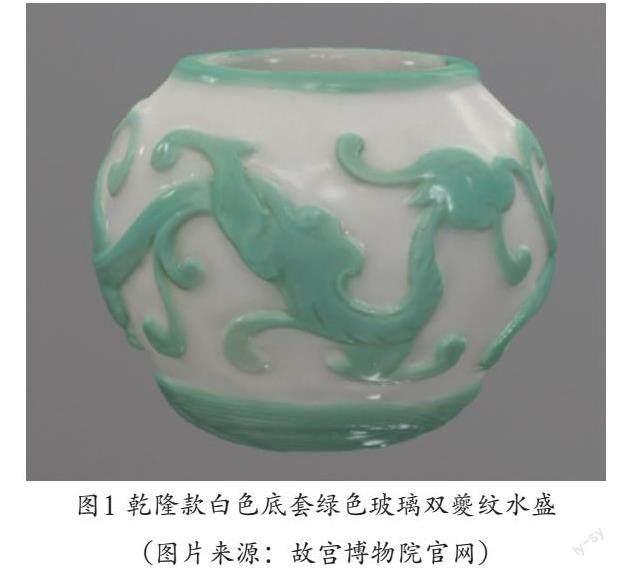

康熙時期,宮廷玻璃制作工藝已發展到一定水平,已經能生產單色玻璃、琺瑯彩玻璃、套玻璃、刻花玻璃和灑金玻璃等品種[11],其中廣東匠人程向貴、周俊二人在造辦處期間制成雨過天晴刻花套杯、雨過天晴素套杯,這兩套玻璃套杯,顏色上仿柴窯瓷器釉色,傳說柴窯“釉色青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬”,在工藝上采用的刻花手法,據考證是受到西方金剛鉆刻花玻璃或轉砥刻花玻璃的影響,體現出了他們卓越的技藝水平[12]。所謂“套玻璃”,是指由兩種以上玻璃制成的器物,其制作方法有兩種,一種是在玻璃胎上滿套與胎色不同的另一色玻璃之后在外層玻璃上雕琢花紋;一種是用經加熱半熔的色料棒直接在胎上作花紋。這一工藝是康熙朝玻璃制作技術的一大創新,后世雍正皇帝和乾隆皇帝都紛紛效仿,相繼命人燒造玻璃套杯、刻花玻璃杯、套玻璃水盛等。

新體畫

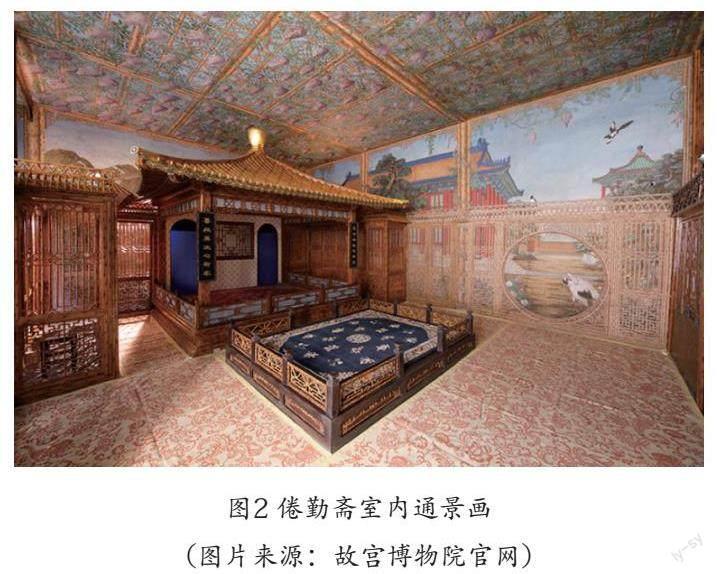

“新體畫”作為宮廷繪畫,是在中國傳統文化基礎上發展起來的一種全新畫派。“新體畫”一詞源于19世紀中期,是從中西結合的繪畫藝術中產生出來的一種畫科。代表人物郎世寧是一名意大利傳教士[13],于康熙五十四年(1715)經廣東巡撫楊琳引薦至宮廷,其運用西洋油畫的色彩及焦點透視畫法,結合中國工筆畫的繪畫元素繪制出來的畫作,被康熙皇帝譽為“天下之奇”,中國皇帝被這種中西合璧的創新畫法深深吸引,造辦處開始越來越多地采用“新體畫”的設計與創作。例如,雍正四年(1726)造辦處檔案載:“此樣畫的好,但后邊幾層太高,難走,層次亦太近。再著郎世寧按三間屋內的遠近照小樣另畫一份。”[14]皇帝還令造辦處的中國畫師與郎世寧等西洋畫師相互學習、取長補短,西方寫實的手法可以令畫面更加生動,東方寫意手法為畫作提升意境,使畫作構圖嚴謹、層次分明、色彩艷麗。清代的帝王大都喜愛繪畫,在這樣的環境下,造辦處畫師創作出了《康熙南巡圖》《百駿圖》《乾隆大閱圖軸》等傳世佳作。隨著“中西融合”程度的加深,乾隆年間產生了“合筆畫”(即兩個或多個畫家共同創作的繪畫作品),最多見的就是西洋畫師進行人物、動物的繪制,中國畫師進行山石、景物的描繪,展現了“新體畫”中西交融的魅力。“新體畫”不僅在畫軸上廣泛運用,甚至還出現在了皇宮建筑的內檐裝修中,倦勤齋內的巨幅通景畫采用的就是典型的“新體畫法”,這為嚴肅、沉悶的宮苑生活增添了不少意趣。

琺瑯彩瓷

瓷胎畫琺瑯緣起于康熙皇帝,由于他對西洋事物的濃厚興趣,使得歐洲和廣州的匠師進入內廷,加入造辦處琺瑯作,畫琺瑯器的生產出現了繁榮的景象,隨著中西技藝的結合,金屬胎畫琺瑯燒制技術獲得了成功,與此同時,造辦處琺瑯作嘗試在瓷胎上施畫琺瑯,形成了“琺瑯彩瓷”。這時的琺瑯彩瓷屬于初始階段,花樣和款式還只能模仿銅胎畫琺瑯,而且當時的瓷器外壁胎澀無釉,施畫琺瑯后紋樣顏色堆砌感過重。到了雍正時期,皇帝對琺瑯彩瓷器的燒造更為關切,多次提出個人見解,隨著雍正六年(1728)琺瑯料的研發成功,以及琺瑯作人員的擴充,琺瑯彩瓷器在器型、胎體、釉色、畫面等方面都有了空前的進步,雍正皇帝對琺瑯彩瓷有特殊喜好,還經常給予指示,如“雍正十二月十七日……照此樣將大七寶八寶做二分,小七寶八寶做二分。其座子用銀做,頂子用金做,上安番草邊,中心圓光燒琺瑯番草邊,面上或嵌寶石,或燒琺瑯片……其腰花樣有更改處改,上下玻璃光內字畫擬花樣呈覽。欽此”[15]。

雍正一朝更為注重西洋工藝、技術和材料在瓷器上的運用。除了洋為中用外,在器物的釉色、形狀、尺寸、紋樣等方面均嚴格要求,最終呈現出文雅、素凈、精細的“內廷恭造式樣”器物,這也是瓷器發展到極致時期的產物。

自鳴鐘

自鳴鐘是中國傳統鐘表中最具民族特色的工藝珍品之一,是古代帝王和達官貴人喜愛的收藏珍品,乾隆時期是自鳴鐘制作發展的鼎盛時期。乾隆皇帝一生中六次南巡,每一次都帶著自鳴鐘等御用之物。據史料記載,自鳴鐘的傳入始于明萬歷年間(1572—1620)由傳教士利瑪竇向萬歷皇帝進獻的一大一小兩架西洋自鳴鐘,成功引起了皇帝對鐘表的興趣與關注,此后,西洋鐘表源源不斷地進入中國,成為權貴們的必備之物。

圖3 黑漆彩繪樓閣群仙祝壽鐘

(圖片來源:故宮博物院官網)

乾隆年間,造辦處開始正式負責制作宮廷鐘表,自鳴鐘的制作達到鼎盛時期。此時的做鐘處工匠多達百人,其中不乏許多來自廣州、蘇州的鐘表匠人和西洋匠師。他們按照皇帝的要求,制作出精美、實用、富有裝飾性、趣味性的鐘表,如迎手鐘、機器人鐘、荷花缸鐘等,這些鐘表不僅具備報時功能,還有精巧的系統,更復雜的甚至要耗時幾年才能做出,如乾隆為母祝壽親自參與設計的黑漆彩繪樓閣群仙祝壽鐘,外觀采用紫檀木雕刻成中國古代建筑樣式,一層正中的雙針時鐘,是清宮造辦處特有的黃色琺瑯,鐘盤上寫有“乾隆年制”字樣,配以西洋鐘表的齒輪和機芯,能夠報時、報刻、演奏音樂,左右兩側還有變動的景箱,歷時五年才得以完成,是結合西方技術和東方審美的一件精品。

清宮造辦處從康熙朝正式建立以來,不斷完善管理機制,形成皇帝下旨、畫樣呈覽、準后制作、活計呈攬、提出修改意見、完工再呈、收藏賞用的活計工序。這種工作程序和技術要求,是由皇帝欽定、以皇帝名義頒布,工匠們以其自身的優秀技藝服務于宮廷,制造出的器物不僅是實用品、裝飾品,更是國家實力的展示品,富有明顯的政治色彩。玻璃器、新體畫、琺瑯彩瓷、自鳴鐘等作為富有個性特征的時代產物,是中西文化精髓的結合,也是留給后世最寶貴的遺產。

參考文獻

[1]張廷玉.明史[M].北京:中華書局,1976.

[2]張誠.張誠日記[M].北京:商務印書館,1973.

[3]秦國經.中國第一歷史檔案館藏[M].上海:華東師范大學出版社,1997.

[4][5][13]楊海寧.清宮造辦處匠人研究[D].武漢:武漢大學,2017.

[6]中國第一歷史檔案館藏.清宮內務府奏銷檔[M].北京:故宮出版社,2004.

[7]張榮.康熙朝御制玻璃賞析[J].收藏家,2001(09):35-36.

[8]朱曉艷.皇權與技藝:康雍乾時期清宮玻璃制造[J].中國經濟與社會史評論,2021(00):426-439.

[9]朱家溍,朱傳榮.養心殿造辦處史料輯覽(第一輯·雍正朝)[M].北京:紫禁城出版社,2003.

[10]童永生.從“中西融合”、“會通中西”到“中西合璧”——清宮內務府造辦處中西藝術與設計交流考[J].創意與設計,2019(05):23-30.

[11]楊伯達.清代造辦處的“恭造式樣”[J].上海工藝美術,2007(04):14-15.

[12]張學渝.技藝與皇權:清宮造辦處的歷史研究[D].北京:北京科技大學,2017.

[14]劉月芳.清宮做鐘處[J].故宮博物院院刊,1989(04):49-54+99.

[15]李東升.從西風東漸到中西合璧——清代宮廷“新體畫”研究[D].無錫:江南大學,2021.