對(duì)話馮遠(yuǎn):中國畫如何為時(shí)代造像

秦嶺

藝術(shù)家馮遠(yuǎn)在上海海派藝術(shù)館的個(gè)展名字叫“翰墨履痕”。“痕”是馮遠(yuǎn)很喜歡的字眼,之前他在北京的展覽叫“無盡意·痕”——“作品就是我在追求藝術(shù)道路上,每個(gè)階段所留下的痕跡”。“翰墨履痕”展出了他中青年時(shí)期的重要作品及近年來的新作500余件(幅),藝術(shù)語言以水墨設(shè)色為主、工寫兼具,又兼及其他。“基本主題都是關(guān)乎人的藝術(shù)和歷史的人,崇仰前賢、俯憫蒼生和畫我眼中的世界。”他在展覽自序中寫道。

1969年,17歲的上海知青馮遠(yuǎn)來到了黑龍江查哈陽農(nóng)場。在那里,他生活、工作了整整八年,并開啟了自學(xué)成才的筆墨生涯。1974年,他的連環(huán)畫作品《蘋果樹下》入選“第五屆全國美術(shù)作品展覽”并獲得“優(yōu)秀獎(jiǎng)”,一舉成名。五十載光陰倏忽,從北大荒知青到浙江美術(shù)學(xué)院研究生,從美院教授、副院長到政府官員、美術(shù)館館長、中國文聯(lián)和中國美協(xié)的負(fù)責(zé)人,無論身份如何轉(zhuǎn)換,馮遠(yuǎn)從來沒有放下他手中的畫筆。

很難用某一種固定的風(fēng)格標(biāo)簽來定義馮遠(yuǎn)和他的藝術(shù),就像在這次展覽上,既可以看到歌頌英雄主義、弘揚(yáng)豪勇精神,嚴(yán)肅深沉的“大畫”,也有描繪勞動(dòng)者日常生活場面,側(cè)重于刻畫人物形象,表現(xiàn)人物個(gè)性特征的寫生,還有寫古代文人、仕女,含有古意和雅趣的創(chuàng)作,以及抒情遣興和表現(xiàn)筆墨情趣的“小品”,從中反映出他一路以來對(duì)筆墨、造型、色彩、意境等繪畫本體的思考研究與實(shí)踐探索。

“身為藝術(shù)創(chuàng)作者,這么多年來,我一直在尋求用不同的藝術(shù)語言、形式、技法去表達(dá)藝術(shù)的主題。”進(jìn)入展廳,正對(duì)入口的那張題為《世界》的大畫,是他2022年春完成的巨幅作品。在這幅作品里,他嘗試將特定歷史時(shí)段的各國政治家和各國重大事件,以跨時(shí)空、超現(xiàn)實(shí)的手法整合在同一張畫面里,并力圖突出走近世界舞臺(tái)中心的中國國內(nèi)大事、喜事、難事。為了使畫面構(gòu)圖形成錯(cuò)落抑揚(yáng)的效果,他打破了題跋必在邊角的傳統(tǒng)格式,在太平洋面上書寫了一段表達(dá)藝術(shù)家呼喚世界和平、團(tuán)結(jié)合作、共同造福人類的款跋寄語,并以各國不同文字題寫同一個(gè)詞語——“世界”。

在他看來,“藝術(shù)家的作品不光是一個(gè)時(shí)代的折射反映,還應(yīng)代表著作者對(duì)時(shí)代的觀察思考與發(fā)聲回應(yīng)”。這是“為時(shí)代造像”的題中之義:藝術(shù)何以承載百年未有之大變局的歷史圖景?繪畫能不能將世界種種擇其要義地濃縮進(jìn)同一畫面,為世界發(fā)出和平進(jìn)步呼聲?藝術(shù)有這個(gè)責(zé)任義務(wù)嗎?馮遠(yuǎn)表示,自己是帶著這樣的設(shè)問,決意向這一宏大敘事和形式語言表達(dá)方式發(fā)起了挑戰(zhàn)。

“當(dāng)年黑龍江老鄉(xiāng)、遼寧摯友送別我上學(xué)時(shí),我曾立下的誓愿,學(xué)了本事畫好中國人、畫好中國歷史、畫好世界。這些年來不能說我做得很好,但我努力去做了。”這是馮遠(yuǎn)為藝的態(tài)度。“我的所思所想都坦白在我的作品中。”

記者:怎么用中國畫的形式來表達(dá)這個(gè)時(shí)代的中國人?對(duì)于傳統(tǒng)形態(tài)的人物畫現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,您有怎么樣的思考和經(jīng)驗(yàn)可以與大家分享。

馮遠(yuǎn):傳統(tǒng)人物畫在向其現(xiàn)代形態(tài)發(fā)展的過程中,必須要解決一個(gè)問題:如何把人畫結(jié)實(shí)、畫厚重。完全沿襲傳統(tǒng)的方式,線條勾勒、平染,已經(jīng)不能承載這個(gè)時(shí)代的人的精神狀態(tài),而藝術(shù)始終在追求變化,如果因襲原來那套語言來表達(dá)當(dāng)下,一是技法不夠用,二也缺乏時(shí)代感。

藝術(shù)形式本身有無限種可能。它可以表現(xiàn)真實(shí)世界,就像我的那些現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格的創(chuàng)作,反映歷史的人物,反映現(xiàn)實(shí)的人物,反映農(nóng)民工,反映農(nóng)民,你會(huì)感覺很真實(shí)。我動(dòng)用了一切我認(rèn)為可以用得上的手段,同時(shí),我也保留了中國畫的材質(zhì)、中國繪畫的筆墨語言和線造型的基本特點(diǎn)。我沒有完全越出圈子,變成一個(gè)西洋化的范式。這是現(xiàn)實(shí)主義、寫實(shí)主義的一條路子,某種意義上,也確實(shí)是我的崗位賦予我的任務(wù)。但同時(shí),作為藝術(shù)家,我們也應(yīng)該永無止歇地尋求新的、不同的藝術(shù)表現(xiàn)手法,來豐富藝術(shù)的樣式,這也是一種創(chuàng)新的探索。我也做了不少實(shí)驗(yàn)性的水墨作品。我覺得這樣兩者的互相交替進(jìn)行,在豐富我對(duì)藝術(shù)的認(rèn)識(shí),與探討多種藝術(shù)手段的可能性上,提供了非常重要的一個(gè)條件。我相信也因?yàn)橛辛宋业哪切┰囼?yàn)性水墨,等我再做現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作時(shí),對(duì)我也構(gòu)成了一種補(bǔ)充。

我確實(shí)很欣賞畢加索的那句話:不要重復(fù)自己。我不能說在創(chuàng)新這方面,我達(dá)到了多高的水準(zhǔn),但是我從來沒有滿足于某一種固定的風(fēng)格。在現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作之外,我很希望能夠?qū)⒅袊膫鹘y(tǒng)藝術(shù)在現(xiàn)當(dāng)代語境中發(fā)揚(yáng)得更好。我自認(rèn)為我的作品是比較中國化的,詩、書、畫、印齊全。近現(xiàn)代以來,有很多藝術(shù)家極富創(chuàng)新意識(shí),對(duì)傳統(tǒng)繪畫持有強(qiáng)烈的批判意識(shí),希望能從觀念上顛覆之。我跟他們最大的不同是我接受傳統(tǒng),而且認(rèn)真地學(xué)習(xí)、研究、掌握了傳統(tǒng),再積極尋求變法與變革。既吸收了中國傳統(tǒng)繪畫中的基本元素,也吸收西洋繪畫的一些理念和抽象表述的方式,從而形成了你們看到的多樣風(fēng)格。這也是我把展覽的名字定為“履痕”的初衷。一路行來,我經(jīng)歷過的各個(gè)藝術(shù)階段,進(jìn)行過不同角度的探索,我將這些階段成果坦白地呈現(xiàn)給各位。它們可以不成熟,但是畢竟印證了我這些年做過的藝術(shù)創(chuàng)作之路。

記者:您似乎特別喜歡在畫面中將人聚在一起,展示群體性的臉、群體性的手。也似乎特別鐘情于個(gè)人與國家、個(gè)人與社會(huì)的命運(yùn)聯(lián)系在一起的這樣一種觀照角度,這是否也與您的個(gè)人經(jīng)歷相關(guān)?

馮遠(yuǎn):準(zhǔn)確地說,有關(guān)系,但也不是那種“直截”的關(guān)系。我曾經(jīng)做過知青,作為一個(gè)中國最普通底層的農(nóng)民,過過面朝黃土背朝天的生活。我目睹過也體會(huì)過底層人民的艱辛和不容易,也與他們一樣,隨著社會(huì)發(fā)展的腳步起起落落,而在退休的年齡能趕上這樣一個(gè)時(shí)代,我也和他們一樣,由衷感到欣慰和自豪。

我之前也講過,作為主修人物畫的當(dāng)代藝術(shù)家,我是從國人的眼神、表情和精神面貌的變化中感受到國家巨大而深刻的變化的。從原來的憂慮、期盼,到今天的坦然,由內(nèi)而外煥發(fā)出的幸福感、自豪感與自信心,這是我作為人物畫家,從人們的臉部表情上直觀感受到的東西。我想要在作品中描繪他們。

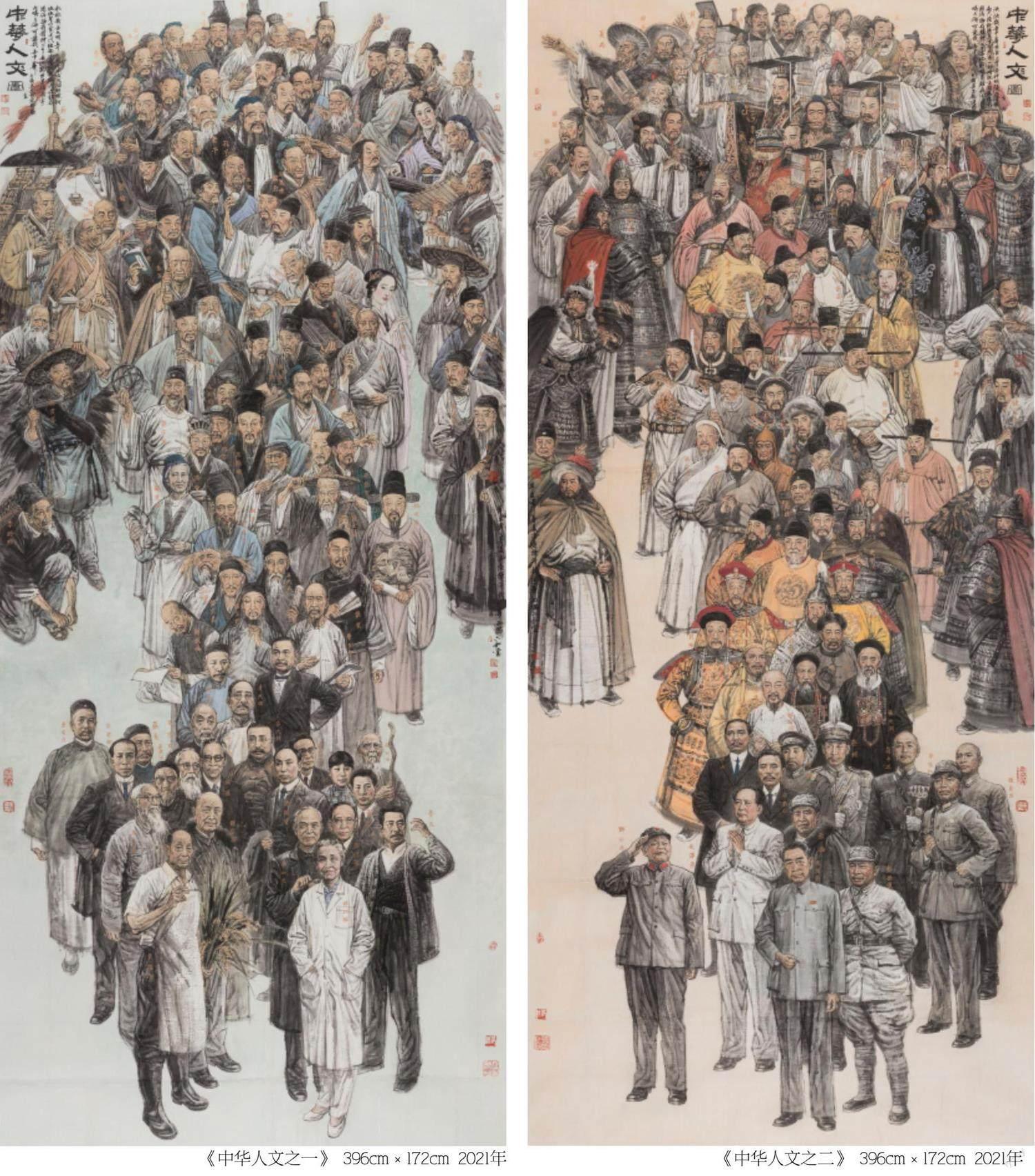

另一方面,我在從事藝術(shù)研究的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)中國傳統(tǒng)繪畫很少有表達(dá)多人物的大型場面的繪畫。多人物、多層次的宏大敘事對(duì)傳統(tǒng)水墨畫而言是有難度的。我由此一直存有這樣的信念,在掌握了傳統(tǒng)筆墨的專業(yè)技法的基礎(chǔ)上,能否嘗試著突破這一點(diǎn)。于是就有了你看到的這種多人物、大場面的畫面嘗試,這其實(shí)也是我有意突破中國傳統(tǒng)繪畫技法的一種努力。

記者:也包括您對(duì)色彩的運(yùn)用。

馮遠(yuǎn):我認(rèn)為只要把控得好,顏色是可以恰當(dāng)引用的。多人物的組合,只要有堅(jiān)實(shí)的造型能力和善于掌控畫面的這種能力,用中國畫表達(dá)多人物場面、多層次構(gòu)圖是可能的。我實(shí)際上是把它當(dāng)作一個(gè)課題來攻克。在連續(xù)完成了幾件作品之后,我覺得這個(gè)問題確實(shí)是可以解決的。

事實(shí)上,也不光是中國美術(shù)史上這種大型題材的創(chuàng)作很少,即便在現(xiàn)當(dāng)代作品中,表現(xiàn)多人物場面的,也大多采用油畫等西洋繪畫語言,因此我也覺得自己應(yīng)該來帶這個(gè)頭,用中國畫的手法表現(xiàn)新時(shí)代的精神面貌。像《中華人文圖》這類跨時(shí)空、超越歷史情境的肖像類作品,是我有意在藝術(shù)上尋求的一種突破。回到先前的問題,我的多人物畫,前期是跟我的經(jīng)歷有關(guān),后期是我有意識(shí)去攻克一個(gè)藝術(shù)課題,想解決一些前人沒有解決的問題。究竟做得怎么樣,藝術(shù)家同行盡管評(píng)價(jià),但是我努力了。

記者:這些年來,關(guān)于主題性美術(shù)創(chuàng)作的探討也非常活躍,站在您的角度,您是如何認(rèn)識(shí)主題性美術(shù)創(chuàng)作的?對(duì)于這些年來中國美術(shù)主題性創(chuàng)作的得與失有怎樣的評(píng)價(jià)。

馮遠(yuǎn):關(guān)于主題性創(chuàng)作,首先我們的目標(biāo)性非常明確:表現(xiàn)當(dāng)代人,表現(xiàn)工人、農(nóng)民、知識(shí)分子、現(xiàn)代科技人員,也表現(xiàn)領(lǐng)袖和人民在一起。但是采用什么樣的方法來表現(xiàn)?當(dāng)然,比較常說的,是在現(xiàn)實(shí)主義理念指導(dǎo)下的創(chuàng)作。需要注意的是,現(xiàn)實(shí)主義是一種精神指向,它要求你關(guān)注人的生存狀態(tài),關(guān)注社會(huì)的發(fā)展,關(guān)注你生活的時(shí)代,但作為創(chuàng)作手段,它并不限定你只能用寫實(shí)主義的、古典主義的某一種特定的方法來表現(xiàn)你的對(duì)象。現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)創(chuàng)作,我認(rèn)為它具有一個(gè)廣闊的、從具象到意象的表現(xiàn)空間。

我們常常把現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)理解為畫寫實(shí)的人和物,畫得像照片一樣,甚至直接復(fù)刻照片。所以在大量的這類作品中,確實(shí)出現(xiàn)了一些虛假的感覺。有時(shí)也出現(xiàn)了一種擺拍式的,概念化、程式化、過于說教的,甚至是標(biāo)語口號(hào)似的東西,這是我們?cè)谶M(jìn)行現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)創(chuàng)作時(shí)要非常警惕的。

我時(shí)時(shí)告誡自己,不要陷入這樣一個(gè)陷阱。主題創(chuàng)作給了我一個(gè)限定性的命題,比如畫中華人文歷史、畫現(xiàn)實(shí)生活中的人、畫農(nóng)民工、畫希望工程的孩子,但我一直在想方設(shè)法去實(shí)踐的,是努力用藝術(shù)的樣式、藝術(shù)的語言去言說這些厚重的主題,規(guī)避那些程式化、概念化的表達(dá)。我不能說我的這些作品中沒有這方面的缺陷,作品不用你辯白,觀眾和同行自然會(huì)從中讀出你做得怎么樣。你想創(chuàng)作出真正站得住、留得下的藝術(shù)作品,就必須遵循藝術(shù)本身的規(guī)律。你要反復(fù)追問自己,多少年以后再來看這個(gè)作品,它是否可以代表當(dāng)時(shí)的時(shí)代,而不是簡單的應(yīng)景應(yīng)時(shí)之作?我想這是主題性藝術(shù)創(chuàng)作中必須注意的問題。

記者:對(duì)現(xiàn)在的海派美術(shù)和上海從事海派美術(shù)的年輕人,您有什么建議或者寄語?

馮遠(yuǎn):上海是我的出生地。后來我去浙江上學(xué),在那里待了二十年,學(xué)習(xí)浙派人物。南方學(xué)藝術(shù),北方下鄉(xiāng),而后又到北方工作,在這南北往來的過程中,我對(duì)北方文化和南方文化,在一種比較與感悟中,有了越來越深刻的體驗(yàn)。

上海是一座國際化的大都市,其地域?qū)傩浴v史特性、文化根性,乃至開放個(gè)性,都與全國其他省份有所不同。海派文化的發(fā)展既記錄了我們?cè)?jīng)屈辱的歷史,同時(shí)也開啟了中國現(xiàn)代化的進(jìn)程。上海文化中紅色文化、江南文化、本幫文化、移民文化和上海市民所特有的文化習(xí)俗,八面來風(fēng),熔于一爐,展現(xiàn)出開放包容、善于學(xué)習(xí)、追求創(chuàng)新的個(gè)性。這種多樣文化生態(tài)并存共生的特質(zhì),在其他省份也是鮮有的,這就是我認(rèn)識(shí)中的海派,既具經(jīng)典性,也具包容性,更具未來性。

記者:海派藝術(shù)的這種多樣性與創(chuàng)新性,與您的作品的氣質(zhì)其實(shí)也有某種暗合。

馮遠(yuǎn):作為一個(gè)從上海走出的游子,我當(dāng)然愿意為提振海派在新時(shí)代的發(fā)展,推動(dòng)新海派文化的繁榮發(fā)展作一點(diǎn)力所能及的貢獻(xiàn)。我不能說我就是海派中的一個(gè)成員,但是我自己覺得我具有海派特質(zhì)。希望我的這個(gè)展覽可以給年輕人發(fā)展新海派提供一個(gè)可資借鑒的案例,引發(fā)他們的一些思考,鼓勵(lì)他們?nèi)ゲ粩鄤?chuàng)新。