連環畫不等于“小人書”

秦嶺

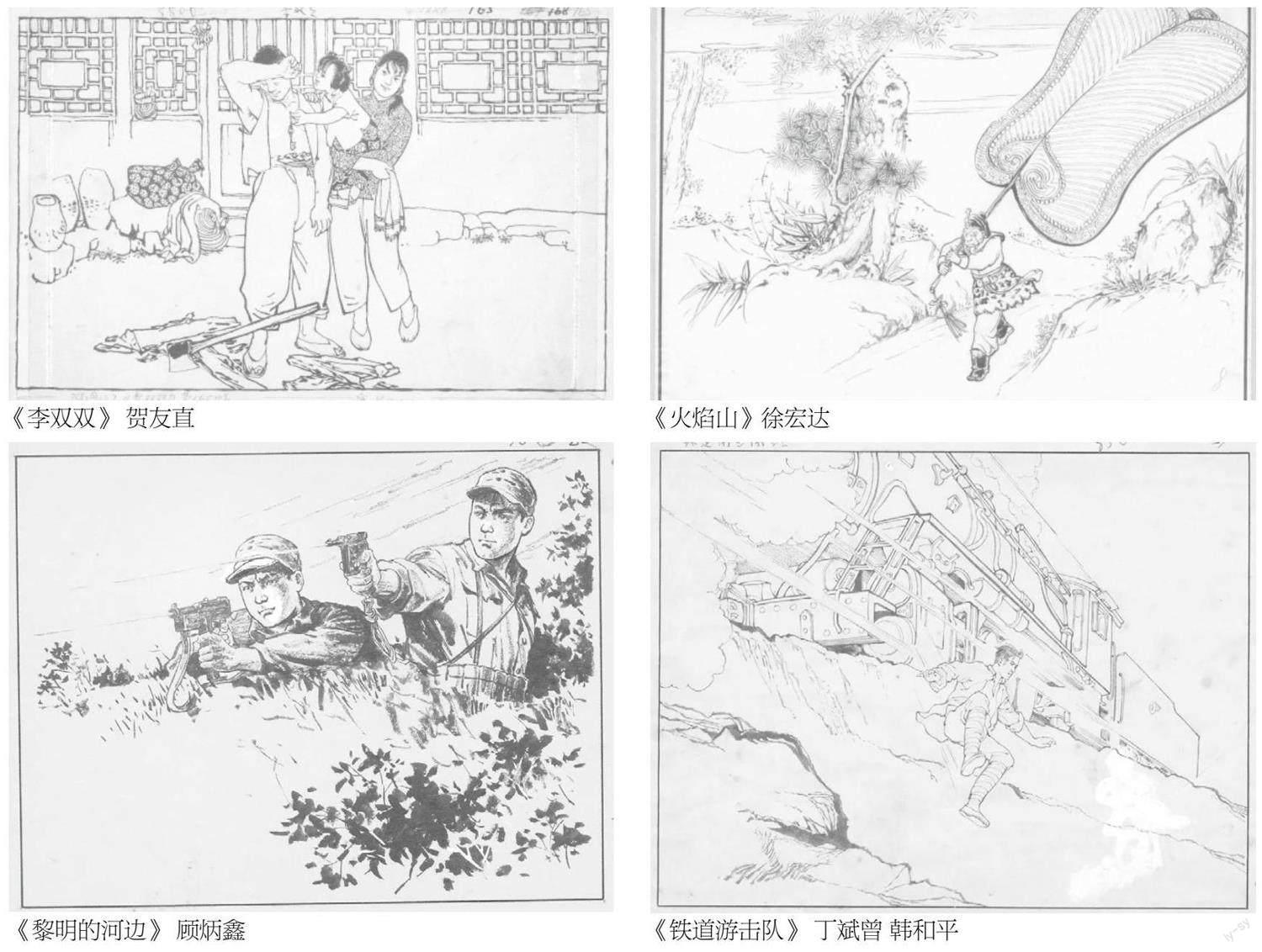

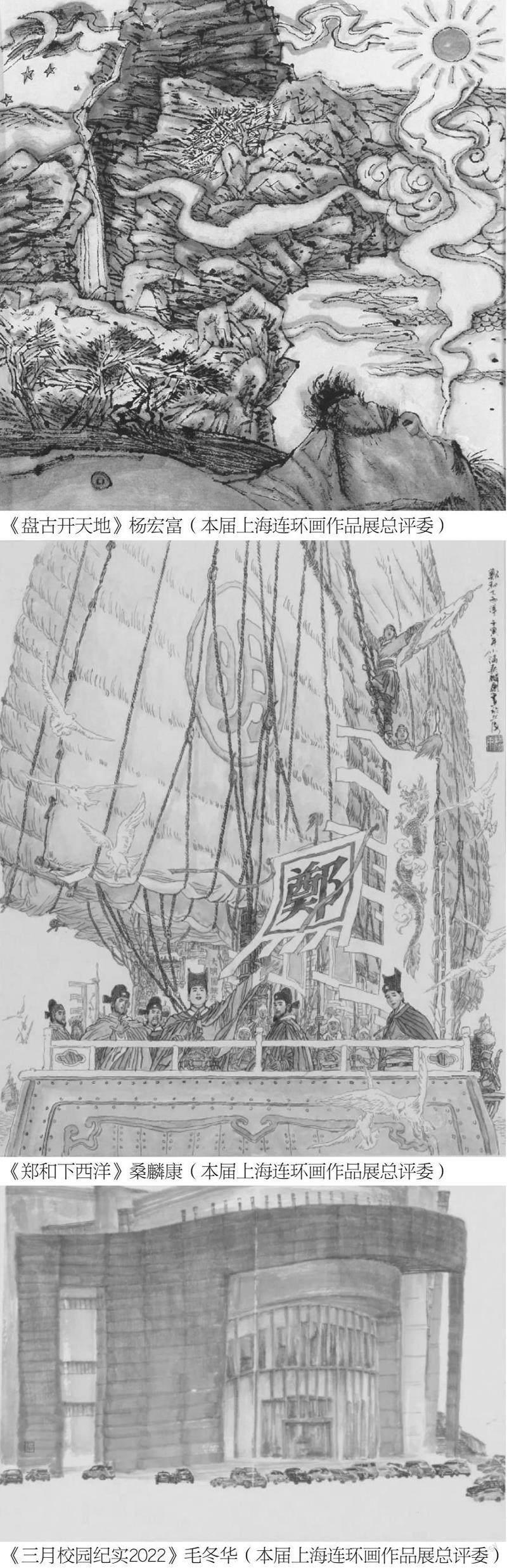

近日,由上海市美術家協會、上海美術學院共同主辦,上海人民美術出版社協辦,上海市美術家協會連環畫年畫藝委會、上海海派連環畫中心、上海馬利畫材有限公司承辦的“2022上海連環畫作品展”在馬利藝術空間展出。展覽既有賀友直、陳光鎰、顏梅華、汪觀清、徐宏達和顧炳鑫等老一輩藝術家創作的經典之作,亦有包括夏葆元的《孫中山倫敦蒙難記》、徐芒耀的《恰爾德·哈羅德游記》、施大畏的《三斧頭程咬金》等連環畫精品在內的名家名作,而80后、90后畫家組成的青年創作者們也在此次展覽中展示了他們充滿時代氣息的“青春力量”,令人眼前一亮。

開展當天下午,上海老中青三代連環畫創作者,滬上知名美術理論家、藝術家齊聚一堂,以“中國連環畫的傳承與發展”為議題進行了一場學術研討。大家圍繞“上海連環畫的文化生態及未來發展”“連環畫創作中存在的問題和可能性”“專業學院在連環畫領域的擔當”等問題發表了各自的真知灼見,現擷取其中的部分精彩觀點與大家分享。

桑麟康(上海美協連環畫年畫藝委會主任):連環畫作為一個獨立的講故事的畫種,不光需要技術面的技巧,你的文學性、你對生活的閱歷都會反映在你的作品當中,這一點是很重要的。賀友直老師說過,譬如下鄉去體驗生活,從早晨起床第一件事情,一直到晚上熄燈入睡,整個過程都要有所了解,然后將其融化在作品當中,你的每一幅連環畫作品都是你生活閱歷的體現。此外,我們還是要培養一些能夠從事長篇故事描述的人才。過去我們畫連環畫,終端就是出版,現在生態有點不一樣了,除了出版,我們也可以做展覽,但整套的連環畫還是可以繼續做。當然,連環畫創作自身也有短板,它的文字和繪畫是兩個部門,還牽涉到版權問題,可不管怎么說,用畫面講故事依舊是連環畫的基礎,我還是希望大家能夠在這條路上繼續走下去。

李超(上海美協美術理論與策展藝委會副主任、上海大學美術學院副院長):連環畫作品是藝術家造型專業能力的綜合性表征。既涉及到圖文關系的把握、圖象結構的認知、造型能力概括的提升,也包括連環畫這一畫種和時代氣息的互動,乃至對社會美育和專業教育都有帶動和影響。這些年來,它的內涵和邊際也在不斷調整和更新。一個畫種、一個藝術樣式要發展,一定要有自我更新和自我創新的能力。個人認為,在當代,連環畫已不僅僅是一個畫種概念,而是一個文化樣式概念。連環畫背后最大的問題之一,是學術生態的問題。連環畫的學術生態一定要和整體上海文化建設水準的提升相關。我們上海美院愿意通過自己的學科力量,在上海作為連環畫半壁江山獨特的文化資源基礎上建立一個文獻數據的平臺,服務上海美術界的連環畫創作,乃至服務長三角和全國,把優秀連環畫資源作為文化記憶傳承下去。

葉雄(上海美協連環畫年畫藝委會原主任):多少年來我們一直在議論連環畫不景氣這個問題,我覺得我們最好在藝術上對連環畫要有一個新的認識。我一直覺得小人書是連環畫,但是連環畫不等于小人書。連環畫是一門大藝術。現在我們看到有學院派或者一些老的藝術家,或者一些社會上的藝術家都投身在連環畫里,就很說明問題。中國美術發展史上,連環畫其實一直存在,各種藝術樣式里也都有連環畫的痕跡,它非常值得我們從事和研究。我們很高興看到學院派的年輕人加入到連環畫創作隊伍中來,也希望連環畫的畫家能夠在藝術上繼續不懈追求,把連環畫畫得更好。

錢逸敏(上海美協連環畫年畫藝委會副主任):我的理解里,連環畫定義是以連續的畫面講故事的出版物。其中出版物是關鍵。《清明上河圖》也用連續的畫面講故事,但它不是連環畫。連環畫是一個完整的系列工程,它是通過連續畫面講故事的作品,通過創作、出版、發行形成一個完整的產業鏈,這個過程的結果叫連環畫。它實際上是由文化藝術引領的一個文化產業,這是第一個我認為的觀點。第二,小人書是本土文化,但連環畫是外來文化。經一些專家的考證,它最早誕生于1869年的法國。隨著上海的開埠,我們逐步引進了這種出版物形式,也形成了自己的風格。它是一種沒有畫種的畫種,從國畫、油畫一直到剪紙、漫畫都可以創作連環畫。哪里起源無所謂,關鍵在發展。我們只要把連環畫做好了,我們就有世界的發言權。擔任這次展覽的評委,美術院校師生的作品讓我驚訝,也讓我感覺振奮。只要需要,我們很愿意把我們的一些經驗傳授給他們。

毛冬華(上海美協連環畫年畫藝委會副主任):作為70后,我看著連環畫長大,對連環畫特別有感情。我父親也少量畫過幾套,我父親的老師程十發則是連環畫的頂級高手。程十發先生的連環畫為中國人物畫開拓了新的領域,又以他深厚扎實的中國畫功力和素養推動了連環畫的革新與發展。上海連環畫應該有幾股力量,學院在其中也要有所擔當。這次的展覽給了我們學院的專業老師和同學一次很好的機會,進行連環畫學習、創作和展示。2019年,我學習過全國美展連環畫展區的作品,真的是精彩紛呈,目不暇接,在連環畫或者其他的小畫種里,大家大有可為。我希望以這次展覽為契機,在學院領導、美協領導,還有各位老師的帶領下,開啟學院的擔當。此次入選的作品里,年齡最小的創作者才上大學一年級。我相信我們上海連環畫未來非常可期。

姜建忠(上海美協油畫藝委會主任):我在展覽現場看到了賀友直的《李雙雙》,盡管是幾十年以前的作品,現在看依然覺得好,賀老真會講故事。連環畫就是講故事。賀老既是導演,又是演員。看他的造型,有內心活動,有情節,人跟人之間的微妙關系處理得惟妙惟肖。反觀年輕一代連環畫家的有些作品,連貫性和故事性相對缺少。形式多樣是一件好事情,但在形式之上還需要有高度,中青年一代創作者需要重視這些方面的問題。另一方面,上海本來是連環畫的大本營,是中國連環畫的半壁江山。而今天的連環畫,卻受到諸如動漫等的沖擊,文化生態顯得相對缺乏,變得比較邊緣了。動漫的存在當然有它的理由,但連環畫仍應保有自己的位置。要采取措施積極爭取,吸引更多優秀中青年參與到連環畫的創作中。

張培礎(著名藝術家):我在1970年代創作過一些主旋律題材的連環畫,雖然后來重心轉移到中國畫,但我在連環畫上確實花過不少精力,留下了非常深刻的印象。以前總感覺連環畫有點像小畫種,但上海的連環畫在中國影響力其實很大。這次上海美協與上海大學美術學院聯合主辦展覽,對于連環畫學術地位的提升有很好的作用。從作品風格上看,現在的連環畫突破了黑白勾線的傳統樣式,形式非常豐富多樣。作為上海的一張名片,我希望連環畫能在今后持續發揚光大。

黃英浩(著名藝術家):看了那么多作品,感覺連環畫在不斷進步,風格越來越多了。風格上的嬗變這跟印刷條件的進步也有很大的關系。過去都是鉛印的,印刷上沒有太多風格。現在印刷水平提高了,各種形式都能表現出來。不過我也注意到,現在有不少連環畫創作,畫面都是獨立的,我也不知道是形式的需要還是出于別的考慮。

忻秉勇(上海非物質文化遺產連環畫代表性傳承人):賀友直老先生說過,畫一本連環畫等于上一年大學。我們那時都是靠創作帶基礎,跟現在美院培養學生的路數有點不一樣。回頭去看,感覺連環畫可以成為一個基因,對后來的其他創作有很大的幫助。我自己就有很深的體會。我們可以不依賴照片,把人物在頭腦里構思出來,一邊想一邊表演,自己做各種各樣的動作,感覺這個到位了,就直接畫出來。而現在學校里常常是通過照片來畫的,表現出來可能會死板一點。很多人在想,連環畫今后的出路應該在哪里。中國美協一直在推動架上連環畫。架上連環畫跟連環畫小人書是不同的發展思路,更多靠近組畫。這也是一個方向,可以吸引很多畫種的畫家來參與。還有就是推動連環畫進高校。今后如果創作能力允許的話,連環畫也許也可以反映在新媒體平臺上,或許也可以給連環畫的發展找到一條更新的道路。

倪巍(上海大學美術學院國畫系講師):我覺得連環畫對我最大的一個幫助,是鍛煉了我繪畫的能力和自信。我繪畫能力的建立是從畫連環畫開始的,受到它很大的正面影響。通過連環畫,我打下了一個比較扎實的繪畫基礎,包括直接繪畫的能力,比較主動靈活的造型能力和畫面構建能力等。20世紀七八十年代,像程十發老師、馮遠老師等很多成名的藝術家都參與了連環畫創作,這也提高了連環畫的專業水準。因為連環畫相對來說是一個具有實用性的畫種,是面對廣大觀眾的。所以創作中更多利用現成的手法和形式,描述性會比較強一點,對藝術本體的思考會弱一點。到了今天,應該是純繪畫反哺連環畫了。從宏觀上,我們需要思考,連環畫和純繪畫如何發生關聯,彼此結合得更緊密一點。包括在學院教學當中,也可以適當地有意識地加入一些連環畫創作。

丁設(上海市美術家協會秘書長):本屆連環畫展從征集到評選、布展,大家群策群力,整合資源,克服了很多困難,并讓更多青年作者參與到投稿和創作中,我非常感動。這對于迎接新一屆的全國美展也是一次很好的演練,接下來我們要好好再創作一把,力求拿出精彩的作品,講好上海故事,放在全國平臺進行展示。今天大家也都聊到,中青年藝術家不同形式的作品在整個展覽里面耳目一新。接下來我們還有很多活動要一起做。希望在座的各位老師專家,繼續為上海美術事業、連環畫事業作出貢獻,把上海連環畫展做得更大、更有文獻價值。

沈文忠(上海市文聯黨組成員、專職副主席、秘書長):從本屆畫展中我感受到了來自新時代連環畫的氣息。這其中既有很多傳統的、體現師承關系的經典連環畫,也有很多來自學院、來自社會的新鮮的面孔;有用傳統的水墨的,也有用了很多新的材質的,主題上更多元,呈現方式也更多樣。給我一種感覺——新時代的連環畫跟以往不同了,這或許就是我們上海美協連環畫年畫藝委會所要重點關注、加以研究、加以扶持的一個方向。

藝術貴在傳承與創新的結合。要在傳承的基礎上,體現新時代的內容、新時代的表現方式。從傳播形式上看,今天跟過去的“小人書”時代也不一樣了,有線上、線下很多媒介可以利用。對上海來說,連環畫是非常厚重的一種美術形式,在新時代,特別是新媒體高度發展的時代,上海連環畫如何跟上新的時代、插上新的翅膀,讓它傳播得更快,發展得更好,起到的作用更大,這是擺在我們面前義不容辭的責任。