新疆水土保持監測站網優化布局與升級改造做法

李菊艷 伊力哈·木伊馬木 龐毅 于萌 盧剛

[關鍵詞]水土保持;監測站網;優化布局;升級改造;新疆維吾爾自治區

[摘要]新疆現有水土保持監測站點在布局、設備配置等方面與新形勢下生態文明建設要求存在差距,不能全面反映區域水土流失狀況,亟待優化升級改造。通過分析新疆監測站點建設現狀和存在的問題,總結了在監測站點布局優化調整和運行管理工作上的做法和取得的成效,并對后期監測站點建設和管理提出建議,以期為推進區域生態文明建設,加強區域水土流失監測和監督管理提供借鑒和參考。

[中圖分類號]S157[文獻標識碼]C[文章編號]1000-0941(2023)04-0066-05

水土保持監測站網是水土保持監測工作的基礎,監測站是水保監測行業的管理中樞,關乎水土保持監測的全局發展和長遠利益[1],監測點是水土流失及其防治效益定量數據的直接來源,可作為衡量其他手段所得監測數據的“標尺”[2]。監測站點布局的科學性、合理性對監測成果的應用價值、權威性具有重要決定作用[3]。布局合理、代表性強、功能完善的區域水土保持監測點體系,能夠全面系統測定引起水土流失的因素,準確評價區域水土保持成效,還可為土壤侵蝕模型因子率定和模型優化,以及水土流失規律研究等提供基礎數據支撐[2]。

黨的十八大以來,黨和國家高度重視生態文明建設,進行了一系列重大決策部署,對水土保持工作提出了新要求和新任務,也對水土保持監測站網提出了更高要求。水利部統籌謀劃對全國現有監測站網進行優化布局,提質升級。新疆現有監測站點從布局、設備配置、觀測手段及運行管理等方面與新時期生態文明建設的要求相比還有很大差距,亟待開展站點優化補充、設備升級改造等優化調整工作。據此,新疆緊跟步伐,于2019年啟動了水土保持監測站點優化布局工作,組織開展了全疆水土保持監測站點優化布局調研,摸清了全疆現有監測站點的運行狀況和存在問題,在調研基礎上形成了《新疆水土保持監測站網優化布局方案》,并依據方案開展了站點的優化升級改造工作。

筆者通過分析新疆水土保持監測站點建設現狀和存在的問題,總結新疆在監測站點布局優化和運行管理工作上的做法和取得的成效,并對后期監測站點建設和管理提出一些建議,以期為推進水土保持監測站點在生態文明建設決策管理、科學研究、社會應用等方面發揮更大作用提供參考。

1新疆水土保持監測站網建設現狀

1.1自治區監測站網建設現狀

新疆水土保持監測網絡建設始于2004年,按監測總站、監測分站和監測點設立三級機構。通過一期和二期的建設,新疆設立了自治區水土保持生態環境監測總站,伊犁哈薩克自治州、哈密市、昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州、博爾塔拉蒙古自治州、和田地區和阿克蘇地區等7個監測分站,以及烏魯木齊市西白楊溝小流域綜合觀測站、新源縣阿勒瑪勒小流域控制站等18個水土保持監測點。監測站點中水力侵蝕監測點7個,風力侵蝕監測點5個,依托水文站的監測點6個。已建監測站點中,可正常運行并上報數據的有9個;監測點氣象設備損壞無法正常工作的有5個;監測點基本能正常運行,但因建設后周邊環境發生變化,代表性已不足的有3個;停用1個。

1.2新疆生產建設兵團監測點建設現狀

新疆生產建設兵團現有監測點6個,其中水力侵蝕監測點2個、風力侵蝕監測點3個、依托水文站的監測點1個。已建監測站點可正常運行的1個,監測點已完成遷建現需要更新監測設備后方可正常觀測的1個,正在建設的1個,停用的3個。

2站點建設存在的問題

2.1監測機構不健全,監測人員不穩定

目前新疆14個市(州、地區)中僅7個建立了水土保持監測分站,還有塔城地區、阿勒泰地區、喀什地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州等7個市(州、地區)未建立監測分站,與現有行政區劃14個市(州、地區)、95個縣(市、區)嚴重不匹配。在近年國家機構改革中,各地水土保持機構有進一步弱化趨勢,僅有的7個監測分站大都與其他單位合署辦公,職能增加但編制未增,人員不足,同時技術人員崗位不固定,大部分監測點觀測任務由兼職或臨時聘用人員開展,這嚴重影響水土保持監測工作的開展,甚至是監測點的正常運行,致使無法有效地為實行水土保持目標責任制和獎懲制度提供依據,同時在服務政府、服務公眾、服務社會方面的效果不顯著。

2.2監測點空間分布不均勻,代表性不強

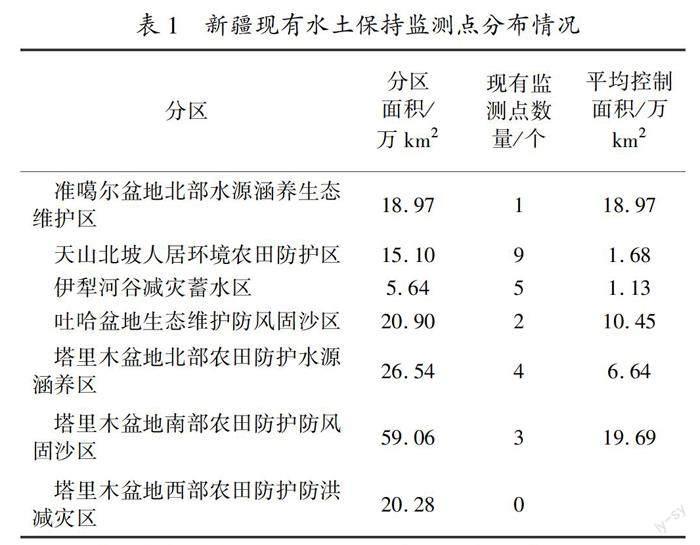

原有的24個監測點空間布局相對集中,分布不均勻。現有監測點主要分布在北疆準噶爾和吐哈盆地周邊山前和綠洲邊緣區的12個縣(市),而南疆僅有溫宿縣、庫爾勒市、阿拉爾市及策勒縣等6個縣(市)建設有監測點,全疆水土流失監測點的密度僅為1個/6.94萬km2。同時,監測點類型中徑流觀測場和水文觀測站居多,而風蝕監測點少,僅占33.33%。在國家兩區劃分中,監測點涉及國家重點預防區14個;在自治區兩區劃分中,涉及重點預防區1個、重點治理區17個。在《全國水土保持區劃(試行)》中新疆劃分2個二級區、7個三級區。二級區中,北疆山地盆地區設監測點17個,南疆山地盆地區設監測點7個;三級區中,已有監測點分布在6個區,且各區每站平均控制面積差異較大,為1.13萬~19.69萬km2,塔里木盆地西部農田防護防洪減災區未設監測點(見表1)。水土保持監測點北疆遠多于南疆,且北疆多分布于天山北坡人居環境農田防護區、伊犁河谷減災蓄水區。另外,監測站網布設僅考慮了水蝕和風蝕,忽略了凍融侵蝕。原有水土保持監測網絡體系布局已不能適應新時期對水土流失重點防治區動態監測工作的需求。

2.3監測經費保障不足,影響監測站點穩定運行

各級地方政府和水行政主管部門對水土保持監測工作重視程度不夠,大部分地區未將水土保持監測經費列入財政預算,現有的水土保持監測站點建設資金和運行經費缺乏保障,監測站點不能持續穩定運行,嚴重影響了監測工作及時、有效開展,部分監測任務難以落實到位。

2.4監測設施設備嚴重老化,監測技術水平低

現有小流域水力侵蝕綜合監測僅布設了1個綜合觀測站和1個小流域控制站,大部分以依托已建的水文監測點布設坡面徑流觀測場為主要形式開展監測活動,存在監測因子少、建設規模不一致、建設標準不統一、監測結果可比性差的現象。此外,部分監測點徑流小區建設標準低,存在部分設施不同程度損壞,甚至無法使用的情況。如有些徑流小區池底防滲建設不標準、不牢固,存在嚴重漏水現象;有些小區經多年使用,小區邊埂、集流池等部位出現斷裂損壞現象;有些監測站點供水供電和交通等設施考慮不到位,工作人員無法常年值守和開展實時監測。

已建監測點儀器設備基本為監測網絡一、二期建設期間購置的,大部分監測站點的氣象和土壤水分監測實現了自動化監測和傳輸,但徑流量、泥沙量監測未配備自動化監測儀器設備,監測數據完全依靠人工讀取,監測技術方法落后,加之基層監測人員不穩定,觀測數據誤差大、時效性差。此外,諸多儀器設備如集流桶、分流桶等設備經過多年使用,已嚴重變形毀壞,漏水嚴重,這對監測數據的準確性影響較大。

2.5與現有同類監測站點共建共享共用的管理機制不健全

由于水土保持監測站點監測數據與水文站、科研院所及野外觀測臺站監測數據要求標準不一致,加之經費無保障,沒有建立雙贏的共建共享機制,共建共享意愿不夠強,因此對現有資源利用不充分。此外,由于歷史原因,地方和新疆生產建設兵團水土保持監測工作沒有形成統一的組織領導和溝通聯系機制,兵地水土保持監測站網建設運行管理“兩盤棋”,造成重復建設和資源浪費的現象時有發生。

3建設目標

按照新時代國家生態文明建設總體要求,在認真梳理已有監測站點現狀基礎上,堅持問題導向,需求引領,根據國家和自治區最新重點防治區和水土保持區劃分,全面優化自治區水土保持監測站點布局和升級改造,統一建設和觀測標準,推進實施監測站點標準化建設,提升監測站點自動化和現代化水平,強化監測站點規范管理,形成能滿足當代水土保持改革需求、現代化的監測站網體系,為新時期自治區生態文明建設和社會經濟發展,以及水土流失治理、水土保持監督管理等提供基礎支撐。

4監測站點優化布局和升級改造

4.1布設原則

根據新疆地域特征和財政現狀,在投資規模一定的條件下,達到監測站點功能最優的建設目標。建設原則包括以下幾個方面。

4.1.1行政區劃明確,區域代表性強

監測點行政歸屬應明確,在全國水土保持區劃的基礎上,兼顧國家和自治區水土流失重點防治區進行分區布設,確保水土保持三級區劃達到全覆蓋;監測結果要能夠反映區域水土流失狀況和主要特征,以及區域地貌、土壤、植被、氣候等影響水土流失的因素特征。

4.1.2統一標準,長期監測

建立健全監測站點建設和觀測規范標準,優先選取水電、交通設施便利,觀測人員穩定且具備數據整編、分析技能,監測設施設備和經費來源有保障的監測站點,有序推進監測站點建設標準化、定位觀測規范化,確保監測工作長期開展。

4.1.3密度適中,重點突出

新疆地域廣闊,其特殊的氣候、地質、地貌特征以及獨特的水文條件決定了人口呈典型的干旱區分散分布特性[4]。為了能夠全面、系統地監測到造成水土流失的自然因素和人為活動,準確評價水土流失及防治狀況,監測點主要布設在與人類經濟社會活動密切相關區域,并在水土流失重點預防區、水土流失重點治理區、生態脆弱區和生態敏感區適當加密,而在沙漠區、高山區和人為活動少的區域降低布設密度,對監測點空白或不足區域,適當補充布設監測點。

4.1.4資源共享,合理利用

監測點布設充分整合已有資源,優先考慮在水土保持科技示范園、水庫等具有管理保障的區域選址建點,也可在充分論證代表性、可行性的基礎上,對現有的水文監測站、氣象觀測站、林業觀測站及科研院所野外觀測臺站等進行補充擴建或升級改造,新增監測設施設備,增加監測指標,共同開展監測,做到資源共享。

4.1.5明確事權,分級負責

實施統籌建設,分級管理,按照各級水行政主管部門及水土保持監測機構和數據共享單位的職責分工,開展站點建設,保障運行管理經費。

4.2監測站點優化布局

4.2.1監測站設置

依據行政區劃屬地管理的原則和全國水土保持監測網絡規劃綱要,水土保持監測網絡由三級構成,即自治區水土保持監測總站、市(州、地區)監測分站和各類監測點,實行統一管理、分級負責,實現數據共享。

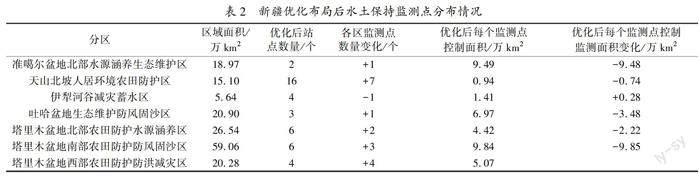

新疆水土保持監測站建設布局充分考慮監測管理體系,在原有1個監測總站和7個監測分站的基礎上,在沒有設立水土保持監測分站機構的克孜勒蘇柯爾克孜自治州、喀什地區、塔城地區、克拉瑪依市等市(地區、州)新增7個水土保持監測分站。優化布局后全疆設有水土保持監測總站1個、監測分站14個,形成了覆蓋全疆的水土保持監測站網體系。

4.2.2監測點設置

依據監測點優化布局原則,結合新疆監測站點布設現狀、國家級監測點優化布局方案及新疆水土保持監測規劃和動態監測規劃等資料,對已有代表性不足站點進行調整,并補充不足。經調整后,全疆共布設水土保持監測點41個,其中自治區監測點25個(監測點19個,共享水文站6個)、新疆生產建設兵團監測點6個(監測點5個,共享水文站1個)、依托中科院監測點7個、依托林科院監測點3個。優化布局后的41個監測點中,依托已有監測點升級改造28個(包括遷建2個),新建13個(其中新增監測點8個,新增共享水文站5個)。新建的8個監測點中,風蝕觀測場7個、綜合觀測場1個。

4.2.3監測點分布

優化布局后,41個監測點在南北疆分布相對均衡,其中北疆山地盆地區監測點分布在18個縣(市、區),南疆山地盆地區監測點分布在15個縣(市、區),全疆水土流失監測控制密度為1個/4.06萬km2。

在國家兩區劃分中,國家重點預防區監測點有25個;在自治區兩區劃分中,自治區重點預防區監測點2個,自治區重點治理區監測點28個。

在全國水土保持區劃中,對南疆山地盆地區適當加密布設,優化后北疆山地盆地區設監測點25個,南疆山地盆地區設監測點16個,南疆山地盆地區比原有增加了9個,南北疆監測點分布相對平衡。優化布局后,7個三級區均布設有水土保持監測站點,各區每站平均控制面積范圍縮小,為0.94萬~9.84萬km2,全疆平均每站控制面積為4.06萬km2,比優化前的6.94萬km2減少了2.88萬km2(見表2)。

監測點分布與區域水土流失狀況和特點相對應,涵蓋了水力、風力和凍融侵蝕三種類型,增加了凍融侵蝕監測點。優化布局后的監測點中綜合觀測場4個、坡面徑流觀測場6個、水文觀測站7個、風蝕觀測場22個、凍融觀測場2個。新疆侵蝕類型主要為風力侵蝕,根據全疆2019年水土流失動態監測結果,自治區侵蝕面積83.98萬km2,其中風力侵蝕面積占侵蝕總面積的90.11%。此次優化布局大大增加了風蝕監測點數量,風蝕監測點較優化布局前增加了14個。

5監測站點建設和運行管理

5.1設施建設及調整改造

對布局方案確定的監測站點開展調研,掌握各站點設施類型、數量及設備配備等現狀條件。根據各站點功能定位,結合水土保持管理需求,按照《水土保持監測設施通用技術條件》(SL342—2006)等的要求,對納入優化布局后的新建站點進行設施建設和設備配置,對不能滿足需求的已有站點設施進行增設、改造和擴建,并對已有設備進行更新升級,提升監測站點自動化和信息化水平。

在風力侵蝕區域,結合區域原地貌地形條件,選擇周邊空曠開闊、無高大建筑和樹木的不同下墊面布設觀測場。通過對區域風向、風速、降塵量、風蝕強度等開展詳細調查,在充分了解區域風力侵蝕狀況基礎上,根據監測目的,按照間距要求布設不同數量的集沙儀及通量塔等設備,為掌握區域風力侵蝕規律和防治措施效果、完善風力侵蝕模型提供基礎數據支撐。

坡面徑流小區建設注重人工徑流小區和自然坡面徑流小區的結合。結合地形地貌條件,在新建水力侵蝕監測站點的小流域內選擇有代表性的坡面,設置人工和自然坡面徑流小區。徑流小區建設保留原有的自然條件,確保土壤剖面結構相同,坡度土壤條件均一。標準徑流小區盡可能采用自動化監測,同步建設分流桶與集流桶,用于人工觀測校核。因地制宜布設不同坡度和坡長級別、不同土地利用方式和水土保持措施的徑流小區。在建設徑流小區過程中,小區邊界、圍埂、保護帶、集流槽等設施建設嚴格按照技術標準要求執行,集流桶等設施可根據當地的降雨和產流情況改進優化。結合已建水文站設置小流域控制站。控制站設置在完整閉合的小流域溝口處,并設立卡口站。

凍融侵蝕監測設置在緩坡上,要求坡面平整,無突兀危巖,具備設置測釬條件。監測場的觀測坡腳應有收集堆積物平臺,不受洪水威脅,無其他干擾破壞,至少有陽坡(正南面)和陰坡(正北面)兩個標準坡面。

5.2監測設備配備

根據新時期水土保持工作發展需要,按照監測目標和任務,監測站點應盡可能配備更加先進的自動化設備,以提高監測數據的精確性和科學性。監測站點配備全自動氣象觀測站和自記雨量計、便攜式植被蓋度測量儀、泥沙自動監測系統、多點土壤濕度監測儀、土壤剖面水分儀、自動風蝕監測儀等。

5.3監測站點運行管理

全疆水土保持監測站點按照統一規劃、分級建設、屬地管理、數據共享原則進行管理。自治區水土保持生態環境監測總站和地級水土保持監測機構應當將監測點運行和工作經費納入年度財政預算并足額落實,保障監測點正常運行。

自治區水土保持生態環境監測總站指導各市(州、地區)水土保持監測分站的業務工作,負責全疆水土流失動態監測和各市(州、地區)水土保持監測分站上報的監測數據審核、匯總、整編及報送工作,以及烏魯木齊西白楊溝徑流觀測場的運行和管理工作。地級水行政主管部門負責地級監測點建設和運行管理工作,落實工作人員和運行管理經費,開展定位觀測。市(州、地區)水土保持監測分站隸屬各市(州、地區)水行政主管部門,分管本轄區的水土保持監測工作,負責對本轄區水土流失動態監測和監測點報送的數據進行內部審查及上報數據至自治區監測總站。縣級水行政主管部門或流域管理機構主管的小流域控制站、坡面徑流觀測場、風蝕監測點等,負責監測點監測數據的采集、審核錄入以及上報至所屬市(州、地區)監測分站。

6建議

6.1完善運行管理體制機制,加強兵地交流共建

監測點建立時,明確監測點的運行管理機構,落實水土保持機構人員編制,確保監測工作所需的工作條件及相應技術人員。加強與新疆生產建設兵團水利局在站點建設、運行管理等各方面的交流溝通,以實現資源最優配置,使全疆所有站點都能夠充分發揮功能作用。

6.2提升監測設備配備,實現全自動化監測

在水土保持監測站點建設中,根據各級財政能力,監測設備盡可能按照國家和自治區優化布局工程設施設備配備要求進行配置,實現全自動高標準配備,做到與國家、自治區步調一致,提高監測數據的精確性、時效性,以有利于后期監測成果數據統一化、規范化管理。

6.3落實監測站點運行經費

各級水行政主管部門要根據水土保持相關法律法規,將水土保持監測工作經費納入財政預算,使監測站點長期穩定運行維護得到有效保障。

6.4推進監測網絡信息平臺建設

緊跟水利部黨組提出的“以水利信息化帶動水利現代化”的發展思路,開展自治區水土保持監測網絡信息系統建設。積極推動水土保持監測站點數據管理系統和水土流失動態監測系統建設,形成可“一級部署,三級應用”的監測信息系統。加快建設監測數據共享與發布平臺,建立水土保持監測數據集成共享機制,實現有效集成和互聯共享。通過監測網絡信息化系統建設提升水土保持監測能力,強化監測數據成果的應用,開展數據資源開發和大數據關聯分析,為水土保持目標責任考核提供支撐作用。

6.5強化監測能力提升,注重監測人才培養

進一步完善水土保持監測技術標準體系,提高水土保持監測成果的質量和精度。對監測技術人員進行水土保持監測和信息化方面的業務培訓,引進高素質人才。加強與各兄弟單位、科研院所和高等院校溝通交流,全面提升自治區水土保持監測人員業務水平。

[參考文獻]

[1]姜德文.中國水土保持監測站點布局研究[J].水土保持通報,2008,28(5):1-5.

[2]李智廣,馬力剛,王平.區域水土保持監測點布局優化時空模型研究[J].中國水土保持,2019(5):63-68.

[3]楊偉,王劍,李璐,等.湖北省水土保持監測站點的空間優化布局[J].水土保持通報,2015,35(6):114-119.

[4]楊振,雷軍,段祖亮,等.新疆人口空間分布特征[J].地理研究,2016,35(12):2333-2346.

[作者簡介]李菊艷(1982—),女,新疆精河人,高級工程師,博士,主要從事水土保持監測技術研究工作。[收稿日期]2022-05-23

(責任編輯楊傲秋)